报道:阿富汗事件:中国人成为目标?

作者:三联生活周刊(文 / 金焱 吴琪)

2004年6月11日,11名遇难中国工人的遗体由阿富汗国防部的两架军用直升机运抵喀布尔国际机场,随后遗体被运往阿富汗国民军医院暂存

受伤的中国工人被送往喀布尔接受治疗

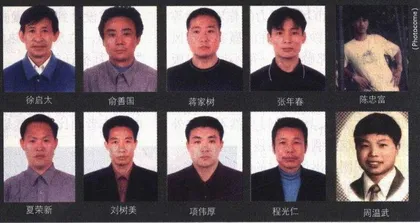

阿富汗遇难者生前照片

2004年6月10日,一名阿富汗士兵在中国工人遭受袭击的现场查看

“武装分子一定知道他们袭击的是中国工人。”甚至在毫无线索、对事件只能靠一张媒体制作的示意图回顾时,这一点也未受质疑。

袭击地点是在中国工人居住的一个野外营地,昆都士以南36公里处盖劳盖尔工地。昆都士由此成为与袭击事件相联系的一个重点。阿富汗北部的这个地方距阿富汗与塔吉克斯坦边境只有100公里左右,杨恕说,阿富汗如今还是典型的落后农业国,在经济上可以说没有重要的城市,昆都士的城市地位则由两个重要因素决定:一是它离塔吉克斯坦非常近,二是它有机场。

当一个100多人的工程队来到当地时,其所引起的广泛关注可以想见——尤其相对于这个只有十几万人口的城市而言。中国驻阿富汗大使孙玉玺说,“有将近90名工人住在野外的营地”,“那里有一个叫立新办河站,修路时候需要用沥青。他们本来打算一两天就开始铺。” 对于这条公路的信息相当少,中铁十四局集团公司传来的信息是,该工程队承建阿富汗北部昆都市原有公路的修复改造项目。中国国际广播电台普什图语广播部的冯国泰曾在1959年到1962年在喀布尔的一个语言学院学习,他推测说,这条公路可能是由巴格兰省的省会城市经昆都士向北部边境沿伸、终点到那里最远的一个边境城市,“这里原本有一条公路,在战争期间被损坏了”。

把修路与袭击作为因果关系联系起来,中国驻阿富汗大使馆前临时代办马行汉说,当地几股势力掺杂,外国的援建项目并没有给他们就业机会,由于经济利益,他们可能对外国人有一些仇恨。

中国现代国际关系研究所研究员傅小强说,中国工程队承包的是世界银行的项目,这一工程一方面不会落在当地包括亲乌兹别克斯坦的多斯塔姆在内的军阀手中,同时会有利于阿富汗中央政府利用这条路扩充权威,阻碍地方势力发展。

不过最终的真凶是恐怖主义分子。

袭击事件发生后,马行汉说他和使馆的一些朋友作了交流,“大家猜测的第一种可能就是由东突恐怖分子所为,本·拉登的训练基地也在阿富汗培养了一些东突成员,他们帮助阿富汗打过苏联,也支持过车臣叛乱,有些也在新疆搞独立”。

从更大的背景上,杨恕说,在1997年6月后,塔利班开始控制昆都士等北方三省,这三省的塔利班势力较大,在进入2001年反恐行动以来,马扎里沙里夫和昆都士成为阿富汗战斗最激烈的两个地方,塔利班仅在昆都士省首府昆都士市的守军就有2万人。更吸引人的信息是,本·拉登最后一次在城市里露面也是昆都士,据说恐怖组织“乌伊运”的首领珠马纳曼干尼也是在昆都士的战斗中被打死。经过反恐战斗后,一部分恐怖分子投降,相当多的恐怖分子却在昆都士附近隐藏下来。

与昆都士相毗邻的巴格兰省后来被证实有4人涉嫌此次恐怖袭击。这些人以前属于被美国通缉的恐怖集团头目希克马蒂亚尔,后来改投到塔利班旗下。

中国人成为目标,这已经不是第一次。一个月前的5月3日,巴基斯坦西南部瓜达尔港附近的一起汽车炸弹爆炸事件,对象是一辆中国公司的面包车,车上12名中国交通部第一航务规划工程勘察设计院的监理工程师三死九伤。

中国人愈来愈活跃的身影引来关注,在瓜达尔港发展工程中,2.48亿美元的资金项目中,有八成是中国资助,成为巴基斯坦一个最大的外国投资项目,而针对中国工程人员的爆炸事件发生后,当地一名副警司说,“这显然是一宗恐怖袭击,目的是要阻吓在这里工作的中国人。” 实际上,在援阿项目中,除了政府以输出物资和技术工人这种直接援助的方式外,另一类比较被中国企业看好的是国际组织招标参与的项目。傅小强说,坎大哈南边的“中国医院”和一个灌溉工程,即帕尔旺水利工程的政府无偿援助的项目,此外近年一个值得注意的现象是市场经济行为的援建活动大大增加。

对比巴基斯坦与阿富汗的中国角色不同,杨恕说,中国政府于2002年承诺在5年内向阿富汗提供1.5亿美元的援助,比起国际社会承诺的45亿美元援助,中国占的比例并不高,但是中国援助的项目都是对方急需的项目。这些援助主要分为两种,一种是中国在六七十年代帮助修建项目的重建,另一种是新建项目,包括这次遇袭的公路建设。除了政府出面的一些工程外,也有一些中国人到阿富汗做起了个体生意,包括在那里销售中国的电视机、自行车、小五金、服装等等。

孙玉玺给出的数字是:现在参加援建工程的人员大约300多人,另外还有不少中国的个体公民在这里,比如说这里开了十几家中国餐馆,也还有一些中国公民在这里从事商贸活动,总体来讲目前在阿富汗的中国人大约400人左右。

对比来说,中国企业在阿富汗无论从数量上还是规模上都比较小,“美欧都有驻军在那里,国外的一些企业在这方面的经验也会更丰富些,是不是会出现这样一种倾向:在美国与西欧一些国家防范增强的情况下,恐怖分子威胁的对象便落在防范较弱的国家上?”

中国外交官的阿富汗印象——访中国驻阿富汗大使馆前临时代办马行汉

中国工人在发生袭击事件的工地外等待

我在1958年作为中国驻阿富汗使馆的成员去过昆都士,那时候整个阿富汗都很落后,首都喀布尔基本上都是平房或两三层的楼房,公路状况也很糟糕。在北部,昆都士也是一样的贫困。在我的印象中,那里只有两三条街道,不过它在阿富汗的战略位置和经济位置还是比较重要。昆都士靠近北部边境,离苏联、中国、巴基斯坦都比较近,在阿富汗通往苏联的两条公路中,其中一条就经过昆都士,古丝绸之路也经过这个城市。

阿富汗北部被视为安全区,但这种所谓的安全是相对的。对于南边塔利班活动猖獗的情况来说,北部在北方联盟的控制下,秩序相对较好。但阿富汗是一个多民族国家,现在仍然有浓重的部落社会的影子,军阀割据。中央政权的政策很难贯彻到地方,一般要修建公路或是学校,都必须得到当地的部落头人或是军阀头子的同意。

我从1955年到60年代初一直在阿富汗,那时候整个社会秩序稳定,颇有歌舞升平的味道,物资也比较充裕。在阿富汗能看到当时北京很稀罕的别墅,很多外国商品也能买到,上层人士教养很好,有些人到欧洲接受教育,普通百姓也安居乐业。

当时中国对阿富汗的援助基本上是政治外交,中国60年代给阿富汗贷款1000万英镑修建了七八个工程,包括水利工程、学校、纺织厂,纺织厂纺出的布还在阿富汗作为国礼被赠送。所以不管是阿富汗社会上层还是普通百姓,对中国人非常友好,遇到过去援助的工程人员都会伸出大拇指称赞和表示感谢。

1978年我又去了阿富汗,经过建设的阿富汗道路比以前宽阔,大型工程也越来越多。但那时候由于苏联在阿富汗上层培植亲信,一些游击队开始反对亲苏政权。我们使馆正在总统府旁边,袭击总统府的炮弹有时也会打过来,后来为了安全因素,我国撤消了在阿富汗的使馆。

等到20多年的战乱结束,我2002年再回阿富汗,这里已经被战争摧毁得差不多了。以前援助的项目早被炸毁,工业被摧毁,农田也没什么了,几乎每个商店门口都有一个小的煤油发电机在“嘟嘟”地工作。在喀布尔附近只有一些小造砖厂在烧砖,还经常停电无法生产。烧砖不需要什么技术,而且到处都是泥土,百废待兴的阿富汗急需各种建设。但是由于经历了20多年战争,当地人几乎没什么文化,20多岁的年轻人除了打仗什么都不会,基本都是文盲。