寻找西周王陵:中国的特洛伊发现

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

去年底至今年3月,周公庙遗址第二个发掘出大量甲骨的灰坑“浩善坑”。图为“浩善坑”的发掘现场

周公庙遗址陵坡墓地示意图

一个王朝的背影

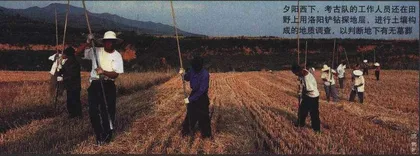

6月10日,陕西岐山县的农民刚刚收割完入夏后的一茬小麦,黄土地因暂时失去覆盖物变得一目了然,连同上面数以万计的“探孔”和“盗洞”——地下的秘密显然要比地上这座破旧不堪的小城更富吸引力。

当地一名文化局官员气喘吁吁地沿着岐山南麓一条叫林坡的土梁迎面爬上来,将握着的一小块粘满泥土的陶片交给周原考古队队长王占奎,兴奋地说他在山脚下发现了它。王占奎瞅了一眼。那是一个远古器皿的瓶颈碎片,从纹路看,明显属于6000年前仰韶文化的遗存。但这不是他和他的队员们这次要寻找的东西。今年2月以来,刻有文字的700多片卜甲与卜骨,大量筒瓦、板瓦、空心砖,以及多处大型夯土城墙,这些在周王庙附近方圆20多平方公里地方陆续被发现的西周王陵遗址残迹让王占奎们隐约地相信,他们很有可能不经意触及到了真正西周王朝的“碎片”。“这里聚集了仰韶文化、龙山文化和先秦西周四个时期的遗存,古迹无数。”王占奎说,刨开多少厘米的耕土层,你也许就行走在了某个远古时代的泥土上,“不过,要去确认一个朝代是件太困难的事情”。

考古的传奇和激动人心在于“它永远看似偶然”,王占奎说。6月5日,在田野工作的人群中,一名考古队技工惊呼了一声“墓!”他把探铲插入地面后,在探铲带出地面的泥土中看到了和原生土有所不同的“墓泥”。周公庙8万平方米的钻探面积,平均每平方米要打下9个梅花探洞,寻找到一个墓葬近乎“在一大盆水里捞针”。50多岁技工史浩善回忆说,考古队主要成员北大学者雷兴山当时在仔细辨别确认后,兴奋地把喝了半瓶的矿泉水扔上了天。一个大型墓葬群的轮廓终于越来越清晰地呈现在人们面前:在已钻探出的19座墓葬中,4条墓道的有9座,3条墓道的有4座,两条墓道的有4座,一条墓道的有2座,另有陪葬的13个车马坑。“其中编号为M1的一座,北墓道长30.29、宽4米,南墓道残长29.3、宽4米,西墓道长19.45、宽2.4米,东墓道长22.91、宽2.6米,墓室长10.2米、宽7.8米。其规模远远大于以往所知的西周墓葬,从商代和秦代的墓制规格推断,4条墓道古墓的级别要比诸侯还高,那就是天子级的,因此可能是周王陵,也有可能是周武王之弟,相当于摄政王的周公旦家族墓葬。”原国家文物局局长、文物专家组组长黄景略说,“对一个考古者来说,这样的发现是梦寐以求的。”

王占奎说,“我们为什么对西周王陵这么感兴趣?因为关于周朝能拿得出来的考古证据还是太少了。既不像远古考古可以全凭推测,又不像秦汉之后的朝代考古有大量文字资料作为辅助,夏商周考古介于两者之间,需要更多的考古实物和逻辑推理。司马迁留下一个辉煌,一个遗憾。辉煌的是《史记》,遗憾的是他把中国历史最早的绝对年代,仅仅上推到公元前841年。这就是说,以本年为界,中华民族有确切编年的历史,只有2841年。世界历史上,只有中华文明5000年绵延不断,可夏商周却长期处于‘三代无信史’的局面,和别人讲起来底气不足,这是很煞风景的事情,也让商周的许多传说和故事看起来迷雾重重。”王算了一下,考古人员对面积不足20平方公里、包括20多个自然村落的周原遗址的研究从60年代就开始,进行了40多年,差不多这里的每一寸土都被翻了数遍,前后耗资已经近亿,“因为只有找到真实可靠的线索,才能谈得上寻找到西周王陵。现在是揭开这个谜底的时候了”。

历史,质疑并发现

经过编号的陶鬲

当地公安人员和考古队的保安人员在周公庙墓葬遗址巡视

当地公安人员和考古队的保安人员在周公庙墓葬遗址巡视

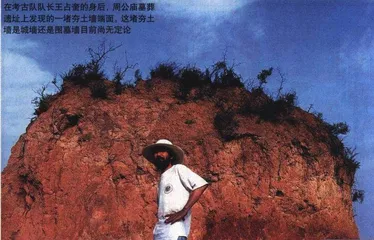

在考古队队长王占奎的身后,周公庙墓葬遗址上发现的一堵夯土墙端面。这堵夯土墙是城墙还是围墓墙目前尚无定论

周公庙遗址东去20公里,属于陕西岐山县和扶风县的交合处,就是周原遗址。王占奎说,《诗经》里有关于“周王迁岐”的记载,“岐”是周人的发祥地和灭商以前的都城遗址,而“岐”现在的所在地究竟在哪里?“我们像谢里曼捧着《荷马史诗》寻找特洛伊一样捧着《诗经》四处寻找周都”。

周原遗址上的任家村,在1890年,一个叫任致远的农民在村南的土壕里挖出了一个青铜器窖藏,出土青铜器达120多件。50年以后的公元1940年,还是在任家村,非常巧合的是发现克氏家族青铜器的任致远的孙子又发现了一个青铜器窖藏。“周原青铜器的出土,常常会有出人意料的巧合,这更吸引了考古者的注意力。”周原博物馆馆长罗西章回忆,1961年,齐家村的农民种田时挖出了三件形制完全相同的青铜器,它的名称叫周我父簋。在中国的周朝,像这种青铜簋都应该有盖子,但这三件簋却都没有盖子。23年后的1983年春天,一个青铜器窖藏出土了有四件带盖的完整的方座簋,但却多出来三件簋的盖子,“我参加过1961年那次挖掘,我一看,就立刻想起当年挖出的簋,就是这个样子,再一看铭文,也相同,都是周我父做什么什么。我太激动了,就把这三件簋盖背上,乘火车跑到西安陕西省博物馆去,叫人从仓库里面把周我父簋拿出来,我把盖子一盖,不大不小正好合适,三千年前的东西分离,到现在破镜重圆了。”

1976年周原考古队在周原遗址进行了第一次大规模的建筑基址的考古发掘,经过两年时间,召陈村和凤雏村旁边两处大型建筑基址被发掘,这组建筑基址随后经过碳14测定,大约是在3100年前建造的,属于周人的宗庙建筑。青铜器和建筑群,多数人开始对周原就是周都的结论深信不疑。

北大的考古专家徐天进是这一历史定论的第一位质疑者,徐是国家夏商周断代工程专家组成员,他说,“周人是姬姓,而在周原出土的数百件铜器铭文中,非姬姓贵族的铜器占到92.18%,而姬姓贵族只占7.82%。而且,十多平方公里的土地几乎被异性贵族瓜分完了,姬姓周人居住地非常有限,更何况是周王的宫室。”徐天进分析,惟一的解释是周王室不在周原,从周原发掘的古建、窖藏和青铜器物来看,周原遗址可能是当时以诸多不同氏族的贵族为中心的聚居区,以姬姓贵族为主的西周王室的活动区域则另在附近的其他地点。

徐天进的质疑直接使人们长期在周原上的注意力转移到了20公里以外的周公庙。他告诉记者,去年年底,他带北大考古专业的学生到周公庙做田野调查时并没有太大指望,直到意外地看到了一个断崖中嵌着的一片拇指大小的龟甲,“12月12日到14日这4天的发掘激动人心。前两天就进展不错,发现大量的周代的建筑材料,如砖、瓦等。14日下午,我就看到了龟甲。我的第一个疑问是,是否有文字?捋开泥土,发现龟甲的边缘有人工刻画的痕迹。这块龟甲是从别的地方运过来的,还是就是这个地方的?我对发掘台地旁边的一个土沟产生疑问,这片龟甲会不会是从沟地掉下来的?据当地人讲,这条沟是70年代挖掘的。经过仔细探察,在距离沟地地表50厘米的土层中,我们发现一个缝隙,缝隙的下面有鹿的下颌骨。这个地方是一层一层的废墟一个压一个,每一层代表着一个城市——一个在前一个废墟基础上建造的城市。我让大伙在缝里探寻,发现里面还有甲骨。当时大家都十分激动,但是为了保护地层,没有马上挖掘,而是先把地层划分清楚,最后确定甲骨所在的地层是第四层。”徐天进小心地清理了土层,两块甲骨陆续出现,其中一块与沟底的碎片正好拼合。“两片甲骨发现地的层位堆积很厚,表明此处的堆积或有可能属于一个大灰坑(古人处理垃圾的堆积坑)”。

正是这两片周代甲骨牵出了关于“周公庙遗址”蒂连枝蔓的系列发现。虽然周原上曾发现1万多片甲骨,但其中只有200多片有文字,而且骨片都是指甲盖大小的腹骨;发现了瓦片,但没有砖块。“这里则发现了先周时期较高级的建筑材料,特别是非常重要的一点,我们的调查发现,这里曾经出过空心砖、瓦等大型建筑材料。有可能在先周时,这里就有大型建筑,这些建筑与贵族的居住场所、与王室的宗庙宫殿有联系。今年6月份发现了大型的高等级的墓葬,一般情况下大型墓葬距遗址都不会很远,周公庙遗址里,这种高等级墓葬实际上与遗址在一起,只不过是在遗址的北边而已。”与周原相比,“周公庙遗址”面积宽广,在徐天进看来,这更符合他对西周庞大都城的遥远想象。

从去年底,到今年3月第二个发掘出大量甲骨的灰坑“浩善坑”发现,到6月份墓群被探明。周公庙的秘密在考古界被保存了大半年的时间,王占奎说,“盗墓者随时会闻风而至”。

“骨头”说话:商周断代的考古学基础

徐天进和王占奎都在等待着来自财政的拨款。真正的发掘仍然漫长而细琐。王占奎说,他们要从土层中轻轻地清理出每一片龟骨,以使上面的任何细节不致损失,3平方米的遗迹清理往往就需要两个月的时间。整个发掘前期的经费预算保守估计就在2000万元以上。

“那些文物上的文字比文物本身更有价值。”黄景略说。在社会科学领域,中国近代有四大发现:敦煌写经、汉晋简牍、内阁大库档案,还有就是甲骨文。清末王懿荣发现了甲骨文,并不惜重金收藏,昔日每斤数钱的“龙骨”身价倍增,成为每字价值二两五钱的“古董”。但价钱再高也要购买,“甲骨上的文字所显现的,是几千年来一直隐藏在迷雾中的商周历史。”黄说,夏商周断代要让骨头说话,这很不容易。“甲骨文太难懂了,需要进行艰难的破解。” 夏商周断代工程首席科学家、清华大学历史系教授李学勤指出周公庙甲骨的钻凿形式表明它们属周人甲骨应无疑义,“从整治的痕迹来看,这两片龟甲均是从背甲中线对剖开的,这种切割方法也见于殷墟甲骨。”中国社会科学院历史研究所宋镇豪研究员认为出土甲骨上如此长篇、娴熟的刻辞在周代甲骨中是极其罕见的,而两片龟甲的钻凿形式和刻辞文例均具有典型的周代风格,依据某些字的写法和刻辞文例,宋镇豪认为这两片甲骨的年代应在商末周初,一枚甲骨上刻有“哉死霸”三字,宋认为“既死霸”就是“朔”,而“哉死霸”为“晦”,“旁死霸”为朔日的第二天,这足以说明旧有的月相四分说已经没有成立的可能性。

一位甲骨学专家为我们描述了甲骨文诞生的过程。武丁是商朝后期的一位帝王。他在位第11年的一天,忽然牙疼,颚骨从夜晚一直疼到清晨。他怀疑这是死去的父王作祟,因此决定占卜真相。在夯筑的祭坛上,平放着5块龟腹甲。腹甲的正面,打磨得光洁圆润,像玉石一样,反面却坑坑洼洼,是钻凿出来的孔。一个占卜者手持一条烧红的火棍,刺入龟甲上的一个孔,口中叫道:“牙疼不是父王所致!”助手在旁边挥扇不止,使火棍保持高温,以持续灼烤龟甲。忽然“啪”的一声,最沉默的动物——乌龟发言了:一个“卜”形兆纹显现在龟腹甲上。就这样,卜者将火棍不断刺入孔洞,使它呈兆,直到将5块龟腹甲上所有的孔洞灼完。最后,卜者指着其中的几条卜兆说:“吉!”一直焦急等待占卜结果的武丁王这才感到了解脱:很好,父王 与他的牙疼无关!他高兴地让人把这一结果刻在龟骨上。

李学勤说,从国内各处已经发掘出的上万片甲骨至少可以推断出,商周帝王很迷信,自觉有“通天”本领。而商王与神仙“通天”的法器就是龟腹甲。当然还有牛的肩胛骨。占卜前要对“法器”进行整治,使之正面平滑,反面充满钻孔。占卜时用火棍灼烧孔洞,利用热胀原理使正面爆出裂纹,就是“灼兆”。灼出的“兆”,其裂纹各式各样,这就是神意的显示,是吉是凶,某事能不能做,全在这上面决定。“兆”的结果,有的要记录(刀刻)在甲骨上,称“卜辞”。

中国商周考古的权威人物李伯谦说,这些留存在甲骨和其他器物上的文字建立了夏商周考古分期标尺,为制定夏商周历史年表提供了科学依据,但它并不等同于年表本身,它还需要同历史学、天文学等学科所属课题的研究成果相整合,才能最终制定出夏商周年表。“到目前为止,主要依据历史文献学、古文字学、天文学等学科所属课题研究成果推出的‘禹时’(指夏代)五星聚最佳可能发生之年,仲康日食最佳可能发生之年,商代武丁在位之年,商末帝乙、帝辛之年,武王伐纣之年,西周金文历谱王年等都不与考古学和碳14测定推出的夏商周年代框架相矛盾。”