里根和他的时代

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

在里根生命的最后十年,南希却无法与他分享人生最珍贵的回忆

1984年12月,里根和萨切尔夫人在戴维营举行会晤

前苏联总统戈尔巴乔夫5月宣布辞去社会民主党领导人的职务,从前苏联总统宝座下台13年后彻底退出已经证明他并不擅长的政治舞台。老友美国前总统布什邀请他前往得克萨斯,准备参加6月12日老布什80岁生日庆典。不料冷战时期的对手、后来成为他“忘年交”的美国前总统罗纳德·威尔逊·里根在6月5日去世,戈尔巴乔夫只得临时改变计划,前往参加那位曾经埋葬了他的“帝国”的人的葬礼。

戈尔巴乔夫的前辈赫鲁晓夫曾经骄傲地对美国人宣称:“我们要埋葬你们。”然而历史开了一个玩笑。在冷战的对抗中,曾经游历西方、拥有开放新思维的前苏联精英导致帝国的崩溃。尽管一个新俄罗斯因此诞生,但美国人认为是他们赢了这场冷战的最后胜利。

当80大寿的前美国飞行员老布什提出与戈尔巴乔夫在生日庆典上共同跳伞时,戈尔巴乔夫礼貌地拒绝了。据说,他表示将“在地面用鲜花迎接”比他年长7岁的前美国老兵,而后者在1995年和1997年73岁和75岁生日时,已经完成过两次成功跳伞。

“罗纳德·里根对我而言是一位伟大的总统,前苏联政府正是与他开始了非常重要同时也是异常艰难的对话。”戈尔巴乔夫说,“罗纳德·里根是一位这样国家活动家——虽然在那个时代我们两个国家间存在着各种各样的分歧,但是他表现出远见和果敢同我们进行会晤,使得两国关系向良好方向转变,终止了军备竞赛,着手消除核武器,从而修复了两国间的正常关系。”

如果不是里根的去世,戈尔巴乔夫也许都快被世界遗忘了。听听他在13年前的话:“……任何欢送会也没有。独联体各国领导人没有一个人给我打过电话。无论是离职当天,还是离职以后,三年时间里从没有谁给我打过电话。”除了将他击败的对手,已经没有人记得他的存在。

英国前首相撒切尔夫人6月5日说:“里根不费一枪就赢得了冷战的胜利。”《经济学家》称里根为“击败了共产主义的人”。然而克林顿政府副国务卿斯特罗布·塔尔伯特曾经说过,苏联的解体是其体制自身存在的内在矛盾和压力导致。“即使吉米·卡特再次当选,或者沃尔特·蒙代尔在卡特后当选,我们现在所看到的一些事情也可能发生。”倒是前克格勃将军奥列格·卡卢金同意西方的普遍看法,他认为:“美国在80年代的政策成为苏联解体的催化剂。”

在1985年瑞士举行的美苏高级领导人峰会之前,里根刚刚目睹了三任苏联领导人的去世,而他正准备会见第四个——这也是里根首次与苏联领导人见面——那就是还不太为西方熟悉的戈尔巴乔夫。刚刚成功留在了白宫的里根成为“二战”以来美国的首位连任总统。当时他已经被看作是“冷战斗士”,这类手握真理的硬汉形象正是今天小布什总统努力自我塑造但尚未成功的。年轻时曾游历西方的戈尔巴乔夫具有与所有苏联领导人不同的背景,因而被里根最亲密的盟友撒切尔夫人——她曾经称里根为她生命中除了丈夫之外最重要的男人——称为“一个我们可以与之做生意的人”。这正是戈尔巴乔夫所渴望获得的对外关系,也是他新思维和改革成败的关键。

“西方将不能容忍共产主义,我们将战胜共产主义。我们不会因公开谴责它而感到麻烦,我们将把它作为人类历史上一个悲哀和奇异的篇章而予以删除……”早在里根刚入主白宫不久,他和几位重要幕僚便开始制订针对苏联的秘密攻击,用里根的国防部长的话说,“它是一场无声的战役,与盟国一道开展工作”,目的就是将西方的合力共同用于摧毁苏联。为此里根甚至还与教皇保罗二世结成同盟。在后者支持下,波兰教会成为“波兰政府最大的反对派”。

如果说是里根赢得了冷战,还不如说是戈尔巴乔夫希望结束冷战。据戈尔巴乔夫负责外交方面的私人顾问乔尔亚纳夫回忆,对于戈尔巴乔夫来说,登上苏联权力之巅的当务之急就是必须结束冷战。他的想法正好为里根所利用。1985年瑞士峰会上,里根首次与戈尔巴乔夫会晤。在争论和僵持中,里根再次施展了他的“沟通”能力。据南希·里根回忆,里根曾经提议和戈尔巴乔夫出去“呼吸一下新鲜空气”。出乎所有人意料之外,里根竟和戈尔巴乔夫单独交谈了约一个半小时。

在获取苏联的最高权力后,当戈尔巴乔夫令人惊讶地用他的“新思维”、“公开性”和“多元化”,以西方未曾想象过的方式打破了苏联世界的铁桶。在苏联局势动荡、戈尔巴乔夫地位岌岌可危的时候,美国著名专栏作家克劳瑟默写道:“戈尔巴乔夫当政的每一天,就是使苏联进一步垮台的一天。我们的最高利益,就是帮助他继续掌权。他在击退(保守势力)方面所做的事情,比(国务卿)杜勒斯所能梦想的还多。”

就在戈尔巴乔夫大步朝着西方的民主和自由迈进时,他的朋友里根并没有放弃摧毁苏联的任何一种努力。《华盛顿邮报》记者奥博多夫记载苏联中央委员会的瓦连京所言,美国是要“阉割社会主义”,通过“发动一场圆滑而详细的精神战,在苏联领导层中煽风点火,使他们变得优柔寡断和担心害怕”。为此里根制定了战略防御项目(SDI),该计划后来被称为“星球大战计划”,并成为冷战的标志性事件之一。

里根任内的中央情报局局长比尔·凯西认为,美国需要足够的资金和政治力量支持全世界的反共叛乱活动,这就是著名的里根主义。他的目的是逐步消耗苏联的资源,使苏联的体制可能发生裂痕。为此比尔·凯西强调,“我们需要半打阿富汗”。

事实上,里根主义从来就不仅仅只是针对苏联而制定,它的目的正如里根所言,是要摧毁共产主义。

“以那些年的术语来说,里根是个鹰派人物。”戈尔巴乔夫说。在一次又一次被政治朋友抛弃后(叶利钦、亚纳耶夫、季托夫……),戈尔巴乔夫在葬礼前对里根赞誉有加:“但他却是个热爱生命的鹰派,他是个尊重常规价值的人。”

根据里根及其幕僚制定的策略

美国主要力图从六个方面采取具体措施和行动搞垮苏联。

1.通过隐蔽手段对波兰团结工会的活动给予财政、情报和后勤方面的支持,确保共产党反对派能在前苏联控制下的波兰心脏得以生存。

2.对阿富汗游击队提供财政和军事上的支持,并将战争引向苏联国内,将苏联军事力量拖入泥潭,使苏联因战争大量失血,并对苏联的内部稳定和领土完整构成威胁。

3.通过各种手段压低国际石油价格,坚守苏联硬通货收入,并不惜通过美元比值造成苏联的外汇损失。

4.对苏联进行技术封锁,以便在和苏联进行的国防和科技竞赛中保持领先。

5.通过暗中“转让”暗含缺陷的技术,阻止前苏联经济的正常运转,消耗苏联的资源。《华盛顿邮报》披露,在美国总统里根的批准下,美国中央情报局曾在冷战时期暗中“转让”暗含缺陷的技术,从而导致苏联天然气管道无法建成使用。

6.扩充军备,以造成苏联的恐慌,拖垮苏联的经济。里根是第一个在和平时期把美国变为欠债国的总统。曾担任过里根政府主要经济顾问的斯托克曼指责里根政权“使我们牺牲了未来的生活水平”。里根在欧洲大举部署导弹以对抗莫斯科对西方部署的导弹,更提出“星球大战”计划,将军备竞赛提升到宇宙领域。戈尔巴乔夫执政期间担任苏联外交部发言人的葛拉希莫夫表示,“星球大战”计划“是一个非常成功的恐吓……苏联经济无法承受这样的竞赛”。

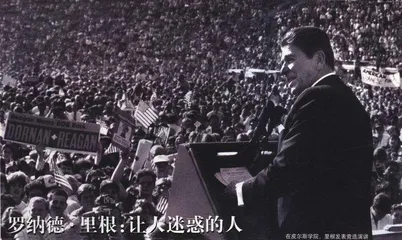

罗纳德·里根:让人迷惑的人

在皮尔斯学院,里根发表竞选演讲

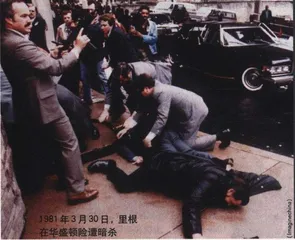

1981年3月30日,里根在华盛顿险遭暗杀

美联社报道说,当年尼克松对里根的评价并不高。在美国国家档案局最近解禁的尼克松任总统期间的240小时白宫录音中,尼克松表示,“我个人看法,里根有点可怕,和他在一起让人觉得不太舒服,有点不安。……(他)是个奇怪的人”。

也许里根也不是那种睿智的人。在《大外交》一书中,基辛格多次提到里根:“里根的表现令人咋舌,无懈可击。就学术界观察家而言,则几乎是不可理解。因为他对历史几乎一无所知,而他所知道的一小部分,也被他东挪西借,支持他坚定的偏见。他把《圣经》中提到的善恶大决斗,认为是对当今世界的预言。他所爱引用的许多历史轶事,跟常人所知的事实完全不符合……当你和里根谈话时,有时会想到:为什么有人认为他应该当州长,甚至是总统。但是,身为历史学家,必须说明的是,这样一位才智平庸的人何以能主宰加州八年,之后又主宰白宫政务。”

作为冷战风暴时期和80年代初美国经济霜冻时期的美国,需要一个思维敏锐、能够快刀斩乱麻的人;需要一个每天能够工作16个小时、理性地分析数据和事实的人。里根似乎并非最适合的人选。在距离70岁生日仅有两星期时候,他终于当选为美国最年长的总统。80年代初苏联向全世界扩张的势头,让人难以想象这个强大的政权会在里根当政的8年中分崩离析。《经济学家》认为原因是里根相信美国是基于“正当”的思想,而苏联却基于一个“邪恶”的思想。

对于美苏之间基于“相互保证摧毁”的平衡,里根认为是不道德的。他认为苏联 强大的军事力量背后并没有同样强大的经济力量作为支撑。为此他决定为美国军事机器注入金钱,并在欧洲部署对防御并不需要的潘兴中程弹道导弹。里根认为,如果一个重新武装起来的美国面对面地站在对手面前,礼貌而又不妥协地在军事力量上保持平衡,就一定能够赢得未来。事实是,当他离开白宫那一年,苏联失去了东欧。

即便如此,西方媒体也并不认为里根的对外政策已经完美无缺。《经济学家》认为:“他不知道如何对付古巴,对中国的政策也并不清楚,对以色列和巴基斯坦也无所作为。他对戈尔巴乔夫的偏爱某种程度上甚至给了这个苏联最后一位领导人一个愚蠢和多余的核让步。”

里根的总统任期被认为是结束了苏联,并改变了世界上大多数人对于市场经济运作的观点。“他不但结束了冷战历史,还给予了下一代人对于美国观念的自信心。”按里根自己的说法,“我们取得了两项胜利,两个我感到自豪的东西。一是经济实现了复苏,美国人民创造了1900万个新的工作机会。另一个是美国人的道德精神得到了恢复。”为此他被认为是上半个世纪美国最伟大的两到三个总统之一,甚至过去批判过他的人也受到质疑,“也许,现在知识分子们可以思考一下他那些一度被掩盖了的、同时也压倒了他那些明显弱点的力量。”

里根有三个特点颇为与众不同。首先,与他的三位后继者——布什、克林顿和小布什——有所区别,里根并非毕业于长春藤盟校,当总统前背后也没有巨大政治机构的资助。第二是他的个人魅力。这个以其中西部直爽性格而骄傲的人事实上让人捉摸不透,他是个小政府的支持者,但在他离任时美国政府的规模非但没有缩小反而扩大了。他是一个传统家庭价值的拥护者,但却离过一次婚,和孩子们并不亲密。他们的女儿莫林曾说,“爸爸和妈妈绝对不需要世界上其他任何人,他们自己本身就可以互相满足了,甚至连他们的孩子都会碍他们的事”。

里根最重要的特点是在权力的下放。在某些人看来,他更像是一位国家领导的象征而非一个实权人物。卢·卡诺在回忆录中谈到1983年在华盛顿的一次经济高峰会议上的故事。当时的美国国务卿贝克在会议开幕前一天将一本厚厚的简报交给里根,可是当第二天里根还给他时,贝克发现简报并未被打开过。当贝克询问里根时,里根回答说“哦,吉姆(贝克的呢称),昨晚在放《音乐之声》。”类似白宫高层决策过程真相的披露挑起了“里根主义者”和“温和派”之间的论战,这让人很难判断里根时代的政绩究竟应该归功于里根本人还是他的幕僚。

资讯

对里根的迷惑完全值得重新探究。什么是里根主义?它对美国的影响何在?乔治·布什在多大程度上成为里根的追随者和继承人?在美国人的生活中,里根主义是一场新知识分子运动首次成功的政治表达:激进保守主义。他是首位成功登上权力巅峰的保守派。他坚定执行自己的原则:促进自由,缩减政府并将美国的势力延伸至国外。

如果要理解里根的重要性,也许回忆一下共和党过去的样子有所裨益。在20世纪50年代,共和党受控于美国东部经济集团和外交圈内的专家。艾森豪威尔相信应该容忍共产主义在海外而不让它进入美国,温和地扩展政府规模,而不是收缩。理查德·尼克松与约翰·肯尼迪可谓萧规曹随。共和党现在有一个明确的经济理念,就是“小政府、低税收、少干预”。不过,这个理念在里根之前并没有得到明确表述。里根把共和党不喜欢政府干预经济的思想进一步明确化,提出了缩小政府规模,减少干预,通过减税,让美国人自己来决定如何使用自己的钱。里根还明确闸述了他的另一个经济思想,就是通过减税来刺激经济增长。

里根一威尔逊一布什?——布什是里根主义的继承人吗?

布什以里根为楷模

乔治·布什在多大程度上是里根的继承人?之所以这样说,在于两人在行事风格上有惊人的相似。布什像里根一样青睐简单直率而不是细节;像里根一样削减税率,增加国防预算;他也认为自己在与“邪恶”作斗争;同样,他在美国之外的世界也被广泛认为是个危险的牛仔。

他们的“优点”同样有相似之处。布什具有和里根一样在受到批评时迅速换汤不换药的能力——看看他在农业、煤炭、钢铁方面对于正统市场经济的背离,或者看看他最近在伊拉克的表现。布什还修改了美国政策,甚至在休闲上他也具有“里根式”的品位:经常表现出他有足够的休闲时光用在他农场的农具上。

我们甚至还能找出布什与里根在文化上的渊源:同样是共和党转变后的产物(这种转变正是里根导致的),以至于布什刻意宣称自己成长在中西部的得克萨斯而不是他父亲的康涅狄格。因为前者是新派共和党的势力范围,而小布什的中学和大学教育实际上就在东部共和党的传统根据地。稍有不同的是由于家庭富裕,布什在受教育程度上超过里根,但这并不说明什么,因为据说他在校期间惟一自愿阅读的一本书是巴瑞·古德沃特的《保守派的良心》。

布什的主要方针从一开始似乎就经过深思熟虑有意为之。他显然以里根而不是以父亲作为楷模。例如对于美国日益增长的赤字,他的副总统迪克·切尼表示,“罗纳德·里根证明赤字不说明什么”。

当然,他们之间的差异并不少。最明显的区别就是他们对待基督教权力的态度。布什对堕胎和流产进行限制,并在宪法上禁止同性恋结婚。他还严格限制进行干细胞研究,尽管这受到了南希·里根的反对,因为她认为这项研究有助于帮助她患有老年痴呆症的丈夫。

布什对于保守主义的热情事实上严重危及了里根所致力于建设的和解方针。当里根设法让西部的自由主义者和南部的道德卫士们都欢欣鼓舞时,布什在南部保守帮派却让加利福利亚的自由主义者咬牙切齿,并在诸如亚利桑那这样的东部诸州也越来越不受欢迎。

第二个不同在于对政府的态度。从初登国家舞台的那一刹那起,布什将自己标榜为“富有同情心的保守主义者”而不是一个支持小政府的保守主义者。他高度赞扬“精力充沛、引人注目的政府”,并高度评价林登·约翰逊的“伟大社会”。布什正致力于扩展美国最大的权利计划项目——医疗保险制度。他还试图使用政府力量促进保守主义。如果里根政府是由主张削弱政府规模的哈耶克的追随者组成,那么布什政府则充斥着妄图利用政府权力促进德行的斯特劳斯主义者。

本周里根的去世掩盖了一个事实,那就是在他当政期间,许多美国国内和国外的人并不喜欢里根的政策。但是里根却从来没有受到像现在的布什那样多的敌视和对抗——即便在他试图向欧洲部署巡航导弹和潘兴导弹而引发争议的时候,他也从没有失去过欧洲领导人的支持——也许在欧洲看来,“基地”组织的威胁远没有苏联的威胁大。