报道:桂林吆喝“刘三姐”

作者:吴琪(文 / 吴琪)

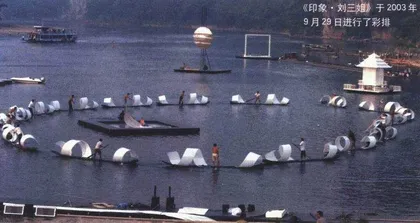

《印象·刘三姐》的推出成了桂林旅游的大热点

填补“1000万游客空白夜晚”的商业模式

刚刚过完“五一”黄金周的桂林依然热气腾腾,由于全国书市召开,十几万书市人员的游玩住宿又带来了可观的旅游商机。今年3月新推的《印象·刘三姐》演出成了大热点,用当地老百姓的话说,“来这儿的游客几乎一个没漏”。桂林副市长潘建民对记者描述的定位是,“让所有来过的人脑子里留下七个字:桂林、漓江、刘三姐”。从1985年就开始在基层从事旅游工作的潘建民看到的是城市旅游竞争的流变,“山水城市以前只知道开发自然资源,如今要在上面做文化品牌的文章。不管是冲着张艺谋还是桂林山水,关键是吸引游客来了,还让他们在这多停留。”

集中了名导与名胜的演出对游客而言是欣赏艺术,对桂林来说开发的是项目。从1998年开始酝酿“刘三姐”,文化人梅帅元盯准的就是“桂林每年1000万游客的空白夜晚”,“桂林是山水型的旅游城市,夜晚没法看风景,游客资源就白白浪费了”。时任广西壮剧团团长的梅帅元向自治区文化厅打了一份报告:游客平均在桂林停留1.5~2天,消费心理倾向于山水游览,缺乏有品牌的夜间文化消费项目,而只需要一个高质量的文化载体,就可将传统资源“激活”。

当《印象·刘三姐》的总策划梅帅元找到张艺谋时,让张艺谋激动的是“山水实景演出”,“在真山真水上表演,以前没有过”。天然剧场最终选在漓江上的书童山,张艺谋看中了这里的自然风光与视觉感受。远近高低的十二座山峰呈半环状围绕着流淌的江水,做摄影出身的张艺谋一眼看中“纵向的视觉效果”。与另外两个备选地不同,桂林市内象鼻山周边环境比较嘈杂,兴坪镇申报世界自然景观遗产后无法做较大改动。

找到了张艺谋,艺术界的名人闻风而动,保证强大的制作班底并非难事。对桂林来说,项目的成本控制、商业模式与盈利渠道是一个更现实的问题。2000年广西自治区文化厅、桂林市政府与梅帅元为演出成立的公司到北京开发布会对项目进行推广,特殊的山水表演形式有很多的新问题和新想法。按照梅帅元的想法,“我们要组织600多名演员天天演出,一般剧团做不到”。于是演员队伍由200多名阳朔渔民和300多名艺术学校的学生组成。“渔民白天打渔,晚上就来表演自己的生活;学生们演出可以赚到学费,又有了很好的实践机会。”

关于盈利模式,梅帅元这样算了一笔账:按照每年境外游客13万人和国内游客80万人观看演出计算,如果把票价分别定为50美元和100元人民币,年票房收入在扣除30%的销售折扣后达到9310万元,减掉成本后的获利约有近7000万元。最后《印象·刘三姐》定下的价位可谓全国同类演出最高,三个等级的门票分别为人民币188元、320元和680元。“桂林高消费的场所和项目不多,我们的价位就是冲着高端旅游市场定的。”

虽然有1000万游客的大市场,有几大卖点,《印象·刘三姐》若按传统方式销售并不乐观。对桂林旅游市场做了考察的梅帅元介绍说,景区景点在桂林的销售模式比较成熟,导游、旅行社的回佣制度形成了一个约定俗成的扇面系统。最下端作为扇尖的是景区景点,它必须首先通过桂林全市6000多人导游系统的推介,然后为全市600多家的地接团,再往上是外地的组团社,才可以面向游客。于是几乎所有景点都要依次给导游、地接团、组团社层层利益。“这样的大型演出层层让利很难竞争”,《印象·刘三姐》最后直接对游客市场宣传,在桂林、南宁、柳州设立三个售票点。可以容纳1818名观众的场地“4月份有1000到1500人看演出,月底位置全满了,‘五一’黄金周最高的一天卖了2300多张票”。

阳朔的县域旅游经济

观看《印象·刘三姐》的游客并不仅仅意味着给当地增加了演出消费,作为旅游经济重要衡量指标的游客停留天数带动了产业链上的连锁效应。为演出场地建立的“刘三姐歌圩”位于阳朔东街,由于节目开演,原本较冷清的观莲路两年来成了高档宾馆一条街,从三星到五星宾馆提升了以往的消费层次,北京建国饭店也在路边投资建产权式酒店。夜晚22点演出结束后,距东街步行仅十余分钟的著名“洋人一条街”西街就迎来了最旺的消费时段。阳朔对今年黄金周的统计是,与2002年历史最高水平相比,游客人数和过夜人数分别增长了11%与16%。

通过迎接大型项目带来发展机遇在阳朔并非第一次,自然风景直接转换成可观的经济效益倒是近几年的事。县委书记郭维奇向记者回忆说,作为传统旅游县,早期发展旅游给老百姓带来的却是约束。为了保护环境,漓江两岸不能采石、挖砂,工业发展的准入条件近乎苛刻,直到2003年第二产业仅占全县GDP的19%。这几年国内的旅游市场渐趋兴旺,1997年全县的旅游床位为3200张,到2003年增长为8200张,旅游收入相应地由1997年的9700万元增长到去年的2.4亿元,经济总量的80%来自民营资本。1999年李阳的“疯狂英语训练营”来到阳朔,“一万多个学生在这里呆了一个暑假,天天都在消费”,于是民间旅馆的档次一下子提上去了,“过去连空调也不舍得装”。阳朔逐渐得到的启示是,不倾向于进入的旅客总量多,但进入门槛要高。不止于开发自然风景,要往休闲度假、体育健身、展览会议等多功能上定位。有地缘优势的阳朔把自己纳入了“泛珠三角经济圈”,由于距广州仅6小时车程,来阳朔的自驾车游客一半以上是广东人。郭维奇说,“我们阳朔要变成珠三角经济区的后花园,让有钱人在珠三角挣钱,来阳朔度假消费。”而博鳌全球论坛给博鳌当地经济带来的发展也给传统山水旅游地区带来想象,“我们这么好的风景,也要争取大型的研讨会、笔会、展览都开到阳朔来”。为了抓住《印象·刘三姐》的项目,阳朔以最优惠的价格把演出场地圈出来。

旅游带给阳朔的变化使小县城呈现出不同于周边农业县的特殊生态,原本最“土”的乡村气息吸引来了最国际化的游客。曾经到此一游的各国政要有140多人,去年阳朔接待的外国游客30多万。“洋人一条街”上各种西式酒吧店铺林立,300多名本地人有着跨国婚姻。十几年前就开办了的外语学校培训了大多数当地人,用街上工艺店老板吴卫红的话说,“虽然不发文凭,可是在这里做生意的人都要去学”。口才也成了阳朔人的生存本领,“离土不离乡”的当地人和旅游发生着直接或间接的联系,在“百年银铺”工作的小王说,家里从小就开门做各种生意,“人人都练得一个好口才”。见多识广的当地人也深知机遇的重要,漓江上原本没有名字的一个小渔村,因为美国前总统克林顿曾经到访,小村干脆立即取名“克林顿村”。高坪的历村因为发展民居旅游,农民的年收入达到人均4000多元。当地的民俗产品画扇、绣球、木雕等也开始建立全国销售网络。

发展中的阳朔开始进行功能分区的扩建,整个旧城区准备建成“大西街”,发展为商业区,新城区则集中住宅区与行政区。“如果没有东巴文化,丽江山水就少了韵味。”郭维奇说,阳朔的建设“整旧如故”,用石板路、吊脚楼、小青瓦突出“桂北文化”的特色。现在又有了《印象·刘三姐》,桂北地区少数民族文化的味道就更浓了。

桂林的城市卖点

从更广泛的地理空间来说,旅游一直就决定着整个桂林的命运。与近年来在全国旅游热中发展起来的其他新兴旅游城市不同,桂林的旅游业至少有30年的历史。原桂林市旅游局副局长、现任桂林旅游发展总公司副总经理的李克强介绍说,1979年以前桂林的旅游多为“政治接待型”,到了1982年政府“关、停、并、转”了漓江沿江的28家工厂,1987年政府责成漓江上所有的游船废水改造。到了1994年,漓江沿途的区域推广沼气进行环保,旅游业带着环境改造一点点地建设起来。

桂林老百姓与旅游的关系更是密不可分,1998年桂林地市合并前,旅游占全市GDP的30%,“若以一家5口人计,至少一人直接从事旅游业,另外两人间接从事旅游”。即使在地市合并后,旅游占GDP的比重2002年仍达到15.4%。而旅游业面临的国内国际竞争越来越激烈,李克强说,现在国内有五大“奇山异水”型的旅游点,福建武夷山、湖南张家界、四川九寨沟、云南石林和桂林,桂林的特色是“城市就是一座大公园,山水与人特别亲近”。但是要将特色凸现出来并变为产业并不容易,“进市内看山水是不可能收门票的”。桂林旅游初期,旅游的停留天数为三天,一天游漓江,一天半游市内,半天购物。可是随着交通设施的改善,“我们花了大量的资金改善条件,旅客的停留天数却越来越短”。有的团队甚至只呆0.8天,“一大早从广州飞到桂林,游玩漓江后飞回广州吃晚饭”。现在的发展方向是上规模,找特色,“这里可供开发的风景有三五百处,我们考虑的是投资回报率”。近两年开发的“梦幻漓江”、“龙脊梯田”在寻找新特点,“当地百姓种田给游客看也成了卖点”。桂林市旅游局局长钟新民说,历史文化显然不是桂林的旅游强项,但要像《印象·刘三姐》这样在山水上把已有的民俗“做”出来,如今的境外游客开始在桂林游玩5~8天,2000年落成的15万平方米桂林会展中心想开拓城市的会展旅游功能。

“优秀的旅游城市一定是一个综合消费的城市。”桂林市副市长潘建民说,在世界旅游组织认定的我国四个旅游目的地推介城市中,北京是政务型旅游城市,上海为商务型,西安是历史文化名城,桂林则以山水见长。在传统的“三山两洞”的基础上,桂林目前看准的是“县域旅游经济”,比如阳朔往休闲度假方面发展,各种城镇都有自己的主题,游客才乐意多停留多消费。这种细分市场的理念也融人到具体景点开发中,桂林旅游发展总公司副总经理的李克强介绍到,以后桂林将把景点风光与当地故事结合起来,因游客的区域、年龄、消费的不同层次建立不同主题。如今桂林盯住的市场是以本地为原点的“5小时经济圈”,桂林到广州5小时、到衡阳3.5小时,到长沙4小时,“整个珠三角和湖南省6600万人口都是我们的大市场”。对于《印象·刘三姐》的开演,“它给了旅客在这里消费的理由,为旅游开发者提供的是新思路”。

《印象·刘三姐》于2003年9月29日进行了彩排

集中了名导和名胜的演出对游客而言是欣赏艺术,对桂林来说开发的是项目

桂北渔民的“刘三姐”

接下“刘三姐”演出创作后,张艺谋才意识到在真山真水上表演的难度。当时刚刚做完《图兰朵》的演出,张艺谋想继续以歌剧形式改造“刘三姐”传说。“但是歌剧必须有一个精彩的故事,有人物刻画”,可是在漓江的一片山水上,观众根本不可能看清演员的脸部,更不要说细微到眼神的表情。而从商业成本上考虑,《印象·刘三姐》的总策划梅帅元说,“我们还得负担庞大的专业演员队伍和现场乐队”,很难以每天一场的频率开演下去。

2002年导演王潮歌和樊跃在桂林象鼻山策划的一场水上演出提供了新形式,“从水中拉出的大红绸、水面上的渔火到少数民族少女身上的银珞,这就是刘三姐故乡的气息”。而演出的技术问题始终是最大的挑战,“头脑中的大多数创意在水面上做不出来”。由于有严格的环保标准,漓江中不能打桩子,不能有明显的灯光架,没有侧幕、没有浮台。自然环境中水的浮力、阻力、风向总在变化,“我们的天然剧场每天都是不一样的,有雾有雨的夜晚和晴夜不一样,春天和冬天不一样”。商业上的兴奋点也正是技术上的难题。

找到了表演概念,导演们开始在阳朔的5个村庄征集渔民做演员,给小小的村庄带来不小震动。梅帅元说,“渔民们觉得自己的名字一下子和张艺谋联系上了,都特别兴奋,人人都想参加”。最后县里把名额分配给村子,导演们按照身体好、水性好的标准开始挑人。训练200多名渔民最初是个难题,总导演之一的王潮歌说,最难的是纪律保障。“你说一刻钟后集合,可渔民的时间观念里只有‘一袋烟工夫’。”很多没念过书的渔民现在也得学习听音乐、数节奏。但“艺术渐渐感染了这些渔民演员,他们身上的那种自豪感是村子里其他人没有的”。当节目开始公演后,当地渔民毫不修饰的脸庞、方言和劳作的场面成了最让观众感动的卖点。