报道:“引渡”余振东的技术空间

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

4月16日,中国银行广东开平支行行长余振东在首都国际机场被美国司法人员移交给中国警方

一个和半个

据有关知情人说,中国加入国际刑警组织以来,从美国移交给中国的外逃犯罪分子,一共有两个:一个是余振东;而在这之前的另一个例子则发生在1994年9月,即潜逃到美国的贪污诈骗犯孙明,经中国国家中心局与国际刑警组织总秘书处和美国中心局的协商,被移交到中国警察手中。孙明贪污诈骗的数额也有上千万元。

两个案犯都曾在中国银行任职,余振东则被称为“新中国成立以来最大的银行监守自盗案”的主谋。美国大使馆的资料显示,在担任开平支行的信贷科科长和开平支行行长期间,余振东促成了长达10年的诈骗活动——根据法庭记录,从1992年到2001年10月,余振东、许国俊(又

名KIT SHUN HUI)和许超凡(又名YAT FAI HUI)合办企业,阴谋通过骗取贷款和其他方法盗用钱款,从而对中国银行实行诈骗。由于当时的银行程序,余振东及其同伙可以仅凭其签字即可批准贷款和转移银行资产。据估计,在企业运营期间,其成员盗用钱款数量折合达4.85亿美元。

孙明的遣返,国际刑警组织发挥了相当重要的作用。在国际刑警组织中先后当选为该组织执委会委员、副主席、顾问(教育),并在1995年被国际刑警组织授予名誉副主席的终身荣誉的朱恩涛说,国际刑警组织是一个在世界范围内以协调、预防和打击国际刑事犯罪为目的的政府间国际组织。事实上,国际刑警组织并非“超国家”的权力机关,该组织的一切权利来源于各成员国,它的存在和活动是以各成员国所缔结的章程为依据的。在日趋猖狂的国际犯罪中,国际刑警组织的一个有力武器是红色通缉令。

红色通缉令的发出,常令国际犯罪分子惶惶不可终日,而在红色通缉令背后,就是一套严密的国际警务合作体系。朱恩涛说,红色通缉令由经办的国家中心局向国际刑警组织总秘书处提出申请,由总秘书处秘书长签发,是用于对犯罪嫌疑人进行逮捕的通告,因为右上角上标有红色方块,俗称“红色通缉令”,“这种印有红色方块用以进行逮捕和引渡的通告被公认为是一种据此可以进行临时拘捕的证书,也是寻找罪犯的司法当局提出引渡或递解并进行审理的起点”。

朱恩涛说:“近十年来,通过国际刑警组织和双边司法协助的渠道,我们从国外抓回来的罪犯有220多名,这其中经济犯罪的犯罪者占大多数。”

具体到余振东案,知情者说,余振东案的成功主要是启动了双边合作机制,而国际刑警组织是一个多边机制,只有双边和多边相结合才更有成效。

余振东案专案组与美国方面协商两年多的时间,为促成余振东归国受审,我国司法、外交部门做了大量工作,包括公安部经济犯罪侦察局、最高人民检察院外事局司法协助处、司法部司法协助外事司和外交部在内的10个部门与美方以及余振东本人、家属进行了长期谈判,并曾召开中国、美国、加拿大和香港地区三国四方协调会议。

在各种努力下,余振东成为第一个由美方人员押送移交中方的外逃贪官,以往美方对中国贪官最多是驱逐出境。余振东成为第一人,一个关键难题在于,中美双方没有引渡条约。

引渡的法律障碍

在曾十余次作为中国政府代表团成员,参加联合国拟订有关法律文书谈判的司法部司法协助外事司国际处处长张毅的印象中,结合联合国《打击跨国有组织犯罪公约》的生效,从2003年8月起,国内即开始讨论追捕外逃犯罪分子,尤其是外逃贪官的问题,“我恰恰认为,一些媒体和不少人存在一定的误解,在追捕外逃贪官的问题上,存在一定的浮躁和盲目乐观心理。从引渡角度讲,实际上抓捕外逃贪官是一个相当复杂的问题”。

张毅说:“引渡都是以条约为法律基础的,在引渡条约的各项规定中,关于是否给予引渡的问题,有些规定就其性质和功能而言,实际上是一种消极的限制性或否定性要求,因而难免对引渡构成一种障碍。在可能妨碍引渡的各种规范性要求中,有些要求由于长期以来不断为各类条约所确认,遂逐步发展成为国际社会广泛确认的规则。关于历史上较早形成的引渡规则的内在根由,一般认为,它们所着眼的仅是国家利益而己。”

按照西方学者的界定,引渡的法律障碍中很大的一块称之为传统法律障碍,“比如说双重犯罪原则,按照这一原则,只有根据引渡请求国和被请求国双方的国内法,被请求引渡人的行为均构成犯罪,才能引渡逃犯”。张毅说,受这一原则的影响,国际间曾有大量引渡被拒绝的案例,“因为国际间的法律存在差异或冲突,就不能排除这样一种可能,即虽然根据请求国的法律,被请求引渡人的行为构成犯罪,但如果依照被请求国的法律,被请求引渡人的行为并不构成犯罪,在此情况下,根据双重犯罪原则,被请求国即可或则应拒绝引渡。”

另一个传统法律障碍是“可引渡之罪原则”,张毅说,这一原则主要是为避免在仅仅涉及轻微犯罪的案件中启动昂贵的引渡程序。为执行这一原则,一种方法是在引渡条约和有关国内法中,列出可予以引渡的所有犯罪,如果引渡请求所针对的犯罪不在所列犯罪之内,被请求国则可拒绝引渡。这一方式的缺点显而易见:许多采用这种方式的引渡条约都是较早以前签订的,不可能把一些新形式的犯罪,如贩毒、劫机和恐怖犯罪等,都包括进去。另外,任何犯罪清单都不可能穷尽所有的严重犯罪,遗漏在所难免。

张毅说新近出现了一种方式,旨在尽可能扩大可引渡之罪的范围,即在法律文书中,只对可引渡之罪法定刑的最低标准作出规定,只要是针对达到这一刑罚标准的犯罪提出的引渡请求,即有可能给予引渡。“在我国对外签订的引渡条约中,采用的通常都是这种方式。”不过,划定最低刑罚本身即意味着,凡属低于这一刑罚标准的犯罪,则不可能进行引渡,而不同国家对同种犯罪行为的社会危害性可能会有不同的评判,不同国家刑罚体系的严厉程度也有所不同,因此难以确保所有的逃犯都有可能被引渡。

有一些比较好理解的原则,如政治犯罪不引渡、军事和财税犯罪不引渡和本国国民不引渡等原则,不过其中也存在许多根本性的难题,比如政治犯罪不引渡原则,关于政治犯罪的定义及这一原则的具体适用方式,国际间从来没有一个公认的定义和统一的标准,因此很难保证这条原则不会被滥用。

有学者指出,在传统理论看来,引渡条约纯粹是国与国之间的一种安排,目的在于实现对罪犯的惩罚和建立国与国之间的友好关系。

在张毅看来,在国际引渡合作的法律障碍中,除了传统的法律障碍外,又有一种新型的障碍随之产生,“西方国家的一种主导观念是,在引渡的程序中,除了要考虑请求国和被请求国的利益之外,被请求引渡人的利益也必须要予以适当考虑和保障。要给予这种考虑和保障,就意味着在有些情况下,对被请求引渡人则不能进行引渡,自然难免构成妨碍引渡的另一类新的因素,即所谓人权障碍”。

技术空间

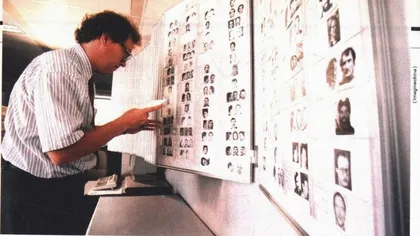

位于法国里昂的国际刑警组织是收集.掌握和研究国际犯罪对策的中心

无论是传统的法律障碍还是新型的人权障碍,张毅说,现实状况是,相当数量的逃犯是从发展中国家逃到发达国家去的,而发展中国家在法制建设上还有一个发展和完善的过程。

按照余振东与美国达成的申诉协议,在将被告送交回中国前,美国政府要就在中国起诉和监禁余振东之事得到保证。在申诉协议中列出的保证声明:如果被告在中国被起诉,对他的判刑的刑期将不超过12年,将不受到拷打,将不被判处死刑。

西方国家一个比较普遍的观点是,在人权规则的约束下,逃犯实际上成为引渡程序中的一个权利主体。在新型的人权障碍中,关于死刑问题、酷刑和残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚问题、关于歧视问题和公正审判问题等人权障碍的兴起,实际上涉及到一个如何平衡惩罚犯罪与保障人权的关系问题。张毅说,在引渡程序中,适当考虑人权保障方面的要求,有其进步意义,但同时也为引渡合作和打击跨国犯罪增添了复杂甚至是消极的因素,“人权法则往往带有抽象性和模糊性特征,在理解和执行上容易产生分歧。在国际法一时很难建立一套统一、具体的适用规则和一种强有力的国际监督机制的情况下,很难保证相关人权规则在引渡中能够得到准确、顺利的适用,换句话说,很难保证相关规则不会被滥用。”

张毅说,由于基于种种原因,在过去几十年中,包括引渡在内的国际刑事司法合作远远不能适应形势的变化,所以,近年国际社会普遍呼吁能够在联合国的主持下,拟定有针对性的综合性的法律文书,以调动和促进各国开展国际合作,而引渡则应当是其中必不可少的一个重要组成部分,因此才最终有了《打击跨国有组织犯罪公约》和《反腐败公约》这样两个联合国公约的出台。

张毅在1999年1月至2000年7月间,作为中国政府代表团成员6次参与了联合国拟订《打击跨国有组织犯罪公约》的谈判,“中国政府是在2003年8月27日批准这一公约的,而这一公约的批准国家数只有满40个才能生效。因此,2003年9月29该公约正式生效。”

随后张毅参加了联合国拟订《反腐败公约》谈判的预备会议。关于这一在余振东案中被媒体夸大为“缉拿余振东使其归国受审的重要背景之一”的法律文书,张毅说目前只有肯尼亚一个国家批准了该公约,而该公约的批准国家数要满30个才能生效。所以,目前该公约本身并未生效,也没有任何法律约束力。

《反腐败公约》和《打击跨国有组织犯罪公约》之所以引人关注,张毅说主要是因为当今跨国犯罪情势的严重性和两公约所具有的政策指导意义。事实上,就引渡中长期存在的法律障碍而言,两公约的相关规定确实实现了一定的突破,比如,两公约解决了传统的关于财税犯罪不引渡和可引渡之罪的问题,并在一定程度上解决了本国国民不引渡的问题。不过张毅说,两公约本身还是带有一定的局限性。对于另外一些传统的或新型的法律障碍,两公约的相关规定有相当一部分属于保护性或任择性的弹性条款,也就是说被请求国是否给予引渡合作,要看引渡请求是否符合其本国的法律原则和制度,公约对缔约国是否提供合作,并没有一个强制性的规定,因此它的可操作性有一定的限制。尤其是两公约对于缔约国是否把本公约作为对外开展引渡合作的条约依据,也没有一个强制性的规定,而是留由缔约国自己决定。但无论如何,张毅说两公约所表达的国际合作的精神“在伦理上有相当的指导性,对各国具有促动作用”。

美国大使馆提供的材料说,美国国务院和国土安全部与司法部密切合作,制定和实施将被告送返中国所需的申诉协议内容。一旦被判有罪,在刑期结束后,被告不得请求避难或其他可让其在美国合法停留的身份。余振东也同意将其从中国银行贪污的钱款没收,其中包括已被截获并返还中国的约375万美元。

375万美元与盗用银行4.85亿美元相比数量甚微。针对于外逃贪官案件的解决,张毅注意到人们大多把罪犯本身的抓捕归案看得很重,“中国是一个强调实体正义的国家,报应型思想比较强烈。在许多人看来,只要能把犯罪分子抓捕归案并绳之以法,也就差不多了”。张毅说,“实际上,人的问题只是一个方面,物——被转移出去的腐败资产的返还问题,也应是一个不容忽视的重要方面”。

红色通缉令下的国际刑警合作

——访全国政协委员、中国警察学会副会长、国际刑警组织终身名誉副主席朱恩涛

三联生活周刊:人们形容国际刑警组织是“铁腕的国际刑警”,国际刑警的权限和职责究竟是什么?

朱恩涛:国际刑警组织是各国刑事警察部门合作和联系的一个国际组织,是收集、掌握和研究国际犯罪对策的中心。负责同各成员国之间的情报交换;搜集各种刑事犯罪案件及罪犯指纹、照片、档案;通缉追捕重要罪犯和引渡重要犯罪分子;编写有关刑事犯罪方面的材料。这个组织设有先进的通讯系统,同有关成员国保持经常的通讯联系,并组织国际追捕,但是该组织不干预对罪犯的审判。

三联生活周刊:我国与国际刑警组织的合作背景是什么?

朱恩涛:1984年国际刑警组织第53次全体大会在卢森堡召开,中国被批准加入该组织。80年代初期,随着我国对外开放、国际交往和旅游事业的日益发展,国际犯罪集团、港澳地区黑社会组织及境外的各种犯罪分子,通过各种渠道进入我国境内,进行走私、贩毒、偷运文物、伪造货币以及经济诈骗等各种犯罪活动,同刑事犯罪的斗争出现了前所未有的复杂局面。如何更有效地打击国际性犯罪活动,加强国际警务合作的问题,便迫切地摆在我们公安机关的面前。因此我国政府决定申请加入国际刑警组织。

三联生活周刊:现在整整20年过去,随着时代变化,国际刑警合作的内容是否也有所变化?

朱恩涛:从80年代开始,打击经济犯罪和毒品犯罪成为国际刑警合作的重点之一,我记得在国际刑警组织第54届年会上,中国代表团的六点建议之一就是:鉴于当前世界上经济犯罪十分猖狂,手法更新,建议总部举行打击经济犯罪的训练班。到了1996年,在土耳其召开的国际刑警组织第65届大会上,毒品犯罪成为来自各成员国的内政警察首脑和国家中心局官员们最为关注、讨论最为激烈的议题之一。90年代末期,我国刑事犯罪活动出现新的动向:一些金融诈骗、贪污受贿等犯罪分子,为逃避法律惩处,动辄携带巨额赃款潜逃国外,缉捕携款外逃的犯罪嫌疑人就成为中外警察协作的一个重点。

三联生活周刊:国际刑警组织通过发红色通缉令追捕犯人,从另一个角度,是否也能据此得出犯罪分子外逃的路径?

朱恩涛:其实我们在发出通缉令后,不是一种被动地等待,还会通过推动双边合作抓捕犯罪嫌疑人。当然,拉美、非洲也是犯罪分子选择的逃亡路径。

三联生活周刊:国际刑警之间的合作,是否也会遇到一些问题?

朱恩涛:比如不同国家间的司法制度不同,对双方的合作就会设置一些障碍。如果涉及到引渡,只有与我国签订引渡条约的国家才能进行引渡——我国目前只与19个国家有引渡协定。