报道:重庆氯气泄露事故

作者:三联生活周刊(文 / 程义峰 金焱)

重庆天原化工总厂氯气泄漏事故现场

4月16日,星期五,位于重庆人口密集区域的天原化工总厂发生氯气泄漏和爆炸,造成9人死亡或失踪,在该厂周围居住的15万人被要求紧急撤离,事后得知有很多处于安全区域、根本不需要疏散的群众“闻到一点点异味就因为害怕而撤离”。这起被初步认定为“安全责任事故”的事件,使重庆人过了一个并不轻松的惊险周末。

据一位得知消息后迅速赶到现场的新华社记者透露,“早晨7点,当消防队员接到厂方报警赶到现场的时候,因为冷凝管破裂,氯罐已发生局部爆炸,有毒的氯气正大量向空气中扩散。一小时后,重庆市一位副市长赶到现场,马上在离出事地点200米的地段成立了事故现场指挥部,

在事故发生地之外的3公里处,警方实行交通管制,实施隔离措施。参与抢救的人员均被要求戴上防毒面罩或者口罩。”

为了防止氯气罐发生更大规模爆炸,指挥部决定对化工厂3个总容量达十几吨的氯罐实施紧急排放,4根粗铁管将氯气排放到附近嘉陵江边的大水池中,工作人员还往里注入用于中和的碱水,与此同时,消防队员开始用水枪来降低氯气的毒性。

当日晚6时许,在有关部门的处置、操作过程中,惨剧发生——已经很陈旧的氯罐忽然爆炸,造成在场的9名人员死亡和失踪,经清查这9人中有8人是天原化工总厂的干部。据介绍,当日化工厂的所有工人按要求成功疏散,留下来处理事故的都是厂里的干部。当时在场的这位新华社记者说:“我一直呆在现场附近,当巨大的爆炸声响起的时候,我看到一股黄色的气体直冲向天空,我一下子惊呆了。其实在氯气泄露的时候,抢救人员已经考虑到氯罐有可能会爆炸,但事情还是来得太突然了,令人猝不及防。”据另一个在场目击者说,当时可以称得上惊心动魄,“市领导刚离开事故核心区,专家组正在讨论方案,就发生了爆炸,场面很恐怖。”

惨剧发生后,抢救人员马上考虑到因为设备老化,其余的氯罐也可能会因震动或温度升高发生爆炸,为了将危害和伤亡减小到最低程度,现场指挥部和专家经研究决定引爆氯罐,与此同时,附近居民开始大转移。“经过去年的‘非典’事件以及重庆井喷,重庆人很显然增强了警惕性。”当时在现场《武汉晚报》特派记者王兵说,“18日,我听到最多的词是‘紧急疏散’。我注意到,只要居委会一声令下,很多小区会积极有序组织撤离,不多时,就一个人影也见不到了。”

王兵注意到,很多疏散的群众手上拿着收音机。为了消除群众的恐惧心理,当地的音乐台停止了音乐播出,转而播放疏散注意事项,提醒市民们人手一条湿毛巾,风大的时候千万不要顺风跑。“重庆是一个山城,出了这么大的事故,半个城市的交通都几乎陷入瘫痪。因为环卫工人也撤走了,事故地段地上满是落叶,江面上本来有很多船只,也全部撤离原来的区域。”

目击者说,近200名消防员及数千名警察参与了这场抢险。具体承担销毁氯罐任务的是解放军某部官兵,他们先后采用了机枪、火炮及坦克等武器。王兵回忆说,在几个小时内,他很仔细地听到了21次巨大的声响,每次都让嘉陵江上的江鸥群一阵乱飞。这种场面令很多已经疏散的居民站在高处向事故发生核心区张望。

下午5时35分,根据指挥部决定,官兵们对最后一个汽化器实施了炸药爆破,销毁行动随即结束。这时候,天原化工总厂的氯气已经持续泄漏60多个小时。下午6时,重庆市有关部门宣布“警戒解除,疏散群众可以返家”。

据悉,天原化工总厂是重庆市的环境重点监测企业,每年都要接受4次例行环评。这次大规模的恶性事故让很多人想起,这是天原厂去年以来的第三次氯气泄漏事故了。“但吸入少量氯气人体根本感觉不到危害,所以每次事故造成的影响都不大,而这次事故,无疑是一次总爆发。”王兵说。北京某媒体驻渝记者说,他到天重庆天原化工总厂氯气泄漏事故现场原厂附近的居民区采访的时候,很多居民告诉他,在4月16日下午发生爆炸前,很多人不当回事,更没有人认为这是一次大事故,因为他们对化工厂的小范围泄漏事故已经习以为常。

一位事故见证人表示,作为西部主要工业城市之一,重庆也是我国重要的精细化工基地,一些化工企业与居民生活区紧密相邻。而由于重庆同时是一个老工业城市,很多企业存在着管理及设备方面的问题,尤其是一些老化工企业,成了分布在城市各处的事故隐患。

尽管这起事故波及数十万人,全国各地记者纷纷赶赴重庆采访,全国公众的心也悬着,但“现场的抢救与疏散组织得很有序,这主要得益于政府的快速反应和积极处理”。据介绍,事故发生后,4月17日国务院总理温家宝专门做了指示,从重庆市、江北区一直到各居委会,在这场事故中的反应都“相当灵敏和迅速”。重庆市政府有关部门成立紧急事故处理指挥部后,立即作出了事故处理的各种预案,以应对可能发生的各种情况。在处理过程中,环保部门还在全市设立11个空气监测点,并进行水质检测。由于处置迅速得当,社会秩序和百姓情绪在短时间内就得到了稳定。

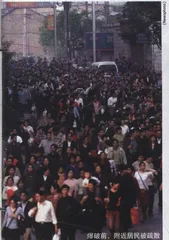

爆炸前,附近居民被疏散

全力抢救氯气泄露事件中毒伤员

天原化工厂的安全难题

专业人士对氯气做的危险性分析说,液氯的沸点是-33.97℃,氯气的相对密度是2.485(空气=1)。因此,液氯一旦大量泄漏,会迅速蒸发形成低温氯气云团并低空漂移、扩散,对人和环境产生灾难性后果

天原化工厂的氯气罐爆炸的诸多问题之一是:老化工厂在城市化进程中所必须面对的安全难题。

曾经到该厂考查过联合国下面一个项目基金准备阶段的一个学者说,天原化工厂给他的印象很深,“真是足够破,空气中就飘着那种味道,我后来听说,环保局的一个人去了,干脆就没敢进去,他说真是觉得太危险了”。

天原化工总厂存在的危险性几乎已是共识,中国环境科学院研究污水处理等方面专家的王业跃说,他在重庆住过一年,在他看来,天原化工总厂本身反映出我们国家过去工业结构和工业布局存在的问题。“过去是建一个厂马上在旁边再建一个家属区,包括北京的燕山石化都是这样。所以我们的老化工企业中存在的安全隐患非常大。”

去考察联合国基金项目的那个学者说,他当时住在天原化工总厂附近的一个宾馆,“四下一看,到处都是房子,到处都是人”。知情者说,天原化工厂的情况比较特殊,因为城区的发展速度太快,原本的郊区迅速被吞并到城区中。天原化工厂的四周由此有许多居民小区和迁入或新建的学校、商场等,化工厂所在地渐渐自然就发展成了居民集聚地。

清华大学人文社会科学学院科技与社会研究所肖广岭教授说:“80年代中后期到90年代,在城市发展的动力支持下,全国的一个基本态势是有毒的化工厂向外转移。”但是转移并不彻底,肖广岭说,一方面由于过去的技术限制,所以转移只是地点的变化;更重要的原因是迁移的成本。

安置成本是一个大头。肖广岭说,化工是工业中非常重要的一块,是很多工业的源头,所以在我国大城市相应地都建有大的化工厂,化工厂的工人数量也有相当规模,重庆天原化工总厂就是这样一个国营大厂。尽管在近几年亏损的前提下,该厂工作人员流失现象严重,主厂的职工数目已由原来的两千多人减至现在的一千多人。

按照重庆市的发展规划,这个化工厂将搬迁至三峡库区的万州区。涉及迁移,这一千多人的安置就成为必须考虑的问题。一位不愿透露姓名的学者告诉记者: “我听说这个厂的新厂房已经建成,就是不知道为什么迟迟不搬。2002年9月我去天原化工总厂,那时他们就说要搬迁,但到了现在还是在谈搬迁。”

化工厂的一个特殊性在于,设备改造的成本高昂。肖广岭说,化工厂大多与“酸”有关,酸对各种管道都有腐蚀,时间长了,尤其是那些老厂,改造的代价相当大。重庆氯气事故现场负责技术方案的专家组组长缪光奎及其他成员对这次事故

给出的判断结果是,氯罐及相关设备陈旧,处置时爆炸原因是工作人员违规操作。

缪光奎说,按照原来的事故处理方案,是让氯气在自然压力下通过铁管排放。但当专家组成员离开现场回指挥部研讨方案时,重庆天原化工总厂违规操作,让工人用机器从氯罐向外抽氯气,以加快排放速度,结果导致罐内温度升高,引发爆炸。

曾到天原化工厂考察的一位学者说他原来到天原化工总厂是专门研究他们厂生产线的淘汰:“他们做氯碱液,主要生产碱。在生产的过程中有氯气产生,作为化工厂要考虑平衡这些氯气,于是就用氯气生产出其他产品——四氯化碳就是一个,所以他们有一条四氯化碳生产线。国际上在淘汰了氟立昂之后,接着要淘汰的就是四氯化碳。”在考察中他发现,“天原化工总厂号称其在1992年扩建到了年产9000吨的生产能力,实际上在1981年就已经建成生产了。我们发现它的生产线比较落后,工艺是很落后的。”

淘汰的这条四氯化碳生产线给的补偿金相当高,负责这个项目准备工作的学者说,这是“利润补偿,总量拿出小一个亿,至少也要有5000万元以上”。

尽管如此,天原化工厂面临的难题似乎还是财政问题。有知情者说,天原化工厂的一个分厂已经以合资的形式在其他地方建厂生产,但是总厂在拿到拆迁令后,因为厂里内部的原因一直没有搬迁。

天原化工厂的命运是城市化过程中的一个部分。这种情况处置起来相当困难,因为这些厂大多是国营企业,从土地利用的理论来讲,还应当由国营企业还原土地的本来用途,而这样一笔巨额资金常常是要那些效益不好、积重难返的国营大厂来掏。在江浙等地,经济发达直接带来的处置方式是由开发商处置,而买土地需要的上千万元是西部地区无论如何也无法实现的。“氯碱很危险的一个副产品是二恶英,所以无论是工厂处置本身还是严格意义上的搬迁,都是一个棘手的难题。”

4月18日,经过专家组研究讨论决定,用坦克炮击摧毁贮气罐