报道:马富才引咎辞职

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

马富才的“铁腕”

1996年,离开胜利油田后,马富才在中国的第一大油田——大庆——当了一年多的一把手。对于马富才以副总经理的身份兼任大庆石油管理局局长,有几种推测,一种是,大庆是石油系统的老大,中国石油官员多出自那儿,马富才将来要有所作为,这里是必须要经过的阶段。另一种是,大庆当时正在推行各项改革,而领导班子内部有矛盾,需要马富才来帮助调整。

知情人称,国务院对马富才的启用和提拔是寄希望于他对中石油进行困难重重的战略重组——让服务公司与石油公司分离,后者成立一家去海外上市的股份制公司。“48万人和4000多亿元的优质资产被装入了股份公司,非主营业务连同100万名左右的职工则被剥离出来,其中还有相当一部分与石油没有关系的社会服务业则被完全推向了社会。”中石油管理部宋前说,这种看似不可能的任务,马富才还是如期完成了,他说,这或许和他最初从事技术工作有关。在集团员工眼中,这个从基层采油指挥部技术员干起、头发已经斑白的老总向来说一不二。

马富才入住时的“中石油”某种意义上仍然是模糊不清的:尽管早在1988年就名正言顺地成立了中国石油天然气总公司,但在漫长的徘徊中,人们在心底里还是把它看作是一家翻牌公司,被翻过去的那一面写的是“石油工业部”。事实上它也继承了石油部在北京六铺炕的大楼。

这个当时政企不分的庞大集团公司旗下有不计其数的子公司星罗棋布于诸省,均享有独立法人地位,自负盈亏,保留利润。相当一部分企业植根于本地,布下了盘根错节的利益关系。“中国石油工业脱胎于会战模式,最初有极强的军事化色彩,通常做法是发现一个油田建一个基地,像大庆、胜利、华北等油田都曾有着局级建制,有超强稳定性。与之相应,无论人员,还是社会服务性的非核心业务,摊子都越铺越大。华北油田高峰时期年产1700万吨原油,员工迅速膨胀为12万人,在产量下降到400多万吨后,这一数字却不曾有大调整。”石油专家宋怀庆说,而这也是马富才当时所要面对和改造的。

中石油已经成为亚洲赢利最高的企业之一

“权力的失控也相当严重,重组之前,中石油很少能干涉下属公司的利润决策权。子公司在向母公司上交利润这一问题上,每年都会有一轮马拉松式的谈判。于是经常会出现,左支右绌的集团公司在兴建新项目时伸手向子公司要钱,而子公司在喊穷的同时,却自己偷偷兴建了同样的项目。”大庆油田的高工康大臣说,“在这种局面下,马富才的第一件事是收权,他深知财务管理费用的高低是衡量一个公司管理水平的重要指标。”马富才着力盘活母体的存续公司实施持续重组,将旗下赢利低下的小炼油挥刀切除,并招集各地300个子公司的总经理聚首北京。马的这一铁腕之措后来被媒体称为“杯酒释兵权”——为数3000个的银行账户被全部取消,改为只采用一个总公司开设的银行账户,由北京统一管理。据说这一招叫做紧扎“钱口袋”,“中油集团整个财务费用因此降低了近100亿元”。

接下来是对人力资本的重估。一名石油系统官员说,马富才上任后,在中国石油,包括大庆在内的所有下属公司的管理层都由总经理来任命。随后中国石油着手起草了一份涉及300名中层管理干部的激励方案。根据这一方案,中层管理人员的工资在钱包里大约只占不到1/3,另外70%~75%将取决于利润和回报,同时管理层将以认股权的形式与股价联系起来。他说,路演期间,马富才曾指着一位同事说,他的收入的15%由业绩决定,60%与股价相关,工资只占25%,“这样的表态完全可以看出马富才的决心”。

在马富才最终的重组计划上,中国石油股份有限公司的下属公司,除了大庆外,统统丧失了独立法人资格,投融资决策权、人事权、分配权被高度集中在一个大牌照下。总部的主要职能包括投资决策和资本经营、提高投资回报率和增加公司价值。也就是说,中国石油只要与各级分公司层层签订预算合同,就能把偌大的资产像提线木偶一样调动起来。

“应该说,马富才在短时间内以高速度出色地完成了这项政治任务。”一名不愿透露姓名的石油系统人士说,但对于中国许多像大庆这样有上百万人口的石油城,无论从住房到采暖,从医疗到教育一直享受着令人钦羡的福利保障,这样的力度有点大,“在中石油每日见涨的业绩中,已经有危机浮现”。

马式重组和后遗症

成本控制是马富才改造中石油的核心思想。康大臣说,公司被垂直划分成四大板块:原油勘探和生产、炼化和销售、化工、天然气管道与运输。四大专业公司拥有在业务领域内资金预算和综合平衡的权力。审批授权内投资项目,组织项目建设和管理,降低管理成本和生产成本,完成股份公司下达的利润指标。“在各个板块之内,原来那些地区分公司的权限已被压缩到了生产经营决策的领域,其主要目标是完成生产经营任务,实现成本控制。”

那名中石油中层雇员回忆说,早在1999年,在上海财富论坛上,马富才就对众多中外记者表示,如果把中石油集团放在国际大背景下比较,它的资本负债率、现金流、石油操作成本、投资回报率、每股赢利率、分红比率等众多衡量公司资产运作水平和赢利能力的指标,已经和国际上著名的大石油公司相差无几,但一旦平均到人头上,便相形见绌。“那个时候,马富才已经下决心进行大裁员。”他说,这项工作是同内部战略重组结合起来进行的,搞生产的“油公司”和主要是管生活的“服务公司”分开,非主营业务连同100万名左右的职工被请出,“上市公司当时中石油集团有员工150多万人,3年来,整个集团公司累计裁员36万余人,其中股份公司裁员5.5万人,存续企业裁员近31万人。”当时,大庆油田部分职工在拿到平均每人7.8万元的“有偿解除劳动合同”费用后又开始上访。在那段日子,一些人注意到,马富才的白发骤然增多。

成本骤减的效果立竿见影。随后几年,中石油集团每年实现的利润几乎都占到了全国国有企业总量的1/5左右,而其控股的中国石油天然气股份有限公司也已经成为了国际资本市场上最引人关注的能源新星。中石油的市值已经位居全球石油公司的第五位,几年中超过150%的股价

上升幅度,也是亚太地区在资本市场上表现最好的综合性石油公司。

但在马富才卓有成效的铁腕改革背后,大重组之后的伤痛,却并未随着时间彻底愈合。五年前的大重组,被剥离的存续企业容纳了106万员工,虽然其资产总量仍接近2000亿元,但其中的40﹪均为非经营性资产。当年,存续企业的亏损就达到了120亿元,集团公司一位人士表示,自此股份公司和存续企业就走上了两条道路,一条道路是求发展,另外一条道路就是先求生存。有人戏称,重组的目的就是把股份公司一步到位地“市场化”。而存续企业则要绕个大弯先“社会化”再“市场化”。

此次事故的作业者四川省石油管理局川东钻探公司自然也在变革之中:员工总数从高峰时的接近11000人,下降到了现在的5600多人——以每年4200元的价格买断工龄,是最为普遍的消冗手段。以钻井队为例,从上世纪80年代中期的44支,下降到了目前的28支。这些钻井队分属三个子公司:钻井一公司、钻井二公司(即此次事故井队所在的公司)以及对外钻井工程公司。这样,在公司内部一些人士看来,渴望实现盈利的动力显然更大,相关的管理跟不上就会松懈,安全责任制也往往落实不到位。据内部人士透露,此次发生事故的钻井队所属的钻井二公司,在2003年的安全生产记录,与另外两个钻井公司相比就显然逊色,就在第二季度,还被亮了黄牌。

虽然现在还不能把事故的隐患完全归咎于成本压力,但其内部人士也承认,可能的影响还是存在的。据悉,在不少钻井队,由于人员大为减少,因此值班也由原来的“三班倒”变为“两班倒”,以晚上8点为界,每人12个小时,而过度疲劳对于操作钻井工就有危险性。“这还不包

括因为待遇落差,员工产生的情绪波动因素”。

不少存续公司的人都表示,为了盈利,很多时候都减少了设备更新计划,或者减少了在技术上的投入。

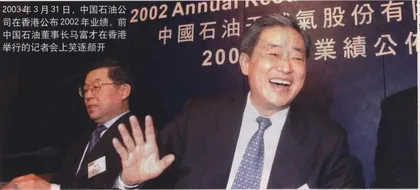

2003年3月31日,中国石油公司在香港公布2002年业绩。前中国石油董事长马富才在香港举行的记者会上笑逐颜开

关于马富才

1980年11月,江苏溧阳人马富才在山东滨南采油厂被提拔为干部。那儿离中国的第二大油田——胜利油田总部所在地有80来公里远。在工人为主的60年代,这名从学院里出来的年轻人常被人们称为“大学生”。

大学生最初的官衔是副调度员,行政级别是副科级,三年后,马晋升为副总指挥,再四年后,开始担任总指挥——它的政治生涯里的第一个一把手,直到1989年6月离开滨南。

1988年10月,当时的中国石油天然气总公司有关负责人到滨南采油厂视察工作。担任厂长的马富才陪同考察,并沿途介绍情况。有当时在场的人介绍说,马富才对各种设备的参数、钻井的产能、人员的情况都了然于胸,许多数字不用看材料就脱口而出。

这一切给考察的负责人留下了深刻印象。1989年8月至1990年6月,在这期间,胜利油田会战指挥部改名为胜利石油管理局,胜利油田会战管理体制结束,进入二次创业、持续稳定发展时期,胜利石油管理局的高层随之做了调整。

马富才于1990年2月出任副局长一职。之后,马的仕途一帆风顺。自:1990年至1996年,马富才担任的职务从副局长到常务副局长然后是局长。在局长位置上的最后两个月,马富才短暂出任中国石油天然气总公司总经理助理一职。

1996年12月,马富才离开山东东营到北京,当了副总经理,这时,他在局长的位上还未满一年。

1998年,马富才从排名第五的副总经理的位上被“扶正”,开始了他在中石油的掌舵时代。在东营,人们对这名从学校出来的石油人的评价相当一致:低调、务实。

在胜利油田管理局,马富才一直主抓生产。他在任时,胜利油田的石油年产量迅速攀升至3000万吨,并在这个水平之上稳定保持了几年。