报道:音乐学院的招生玄机

作者:三联生活周刊(文 / 程义峰 朱文轶)

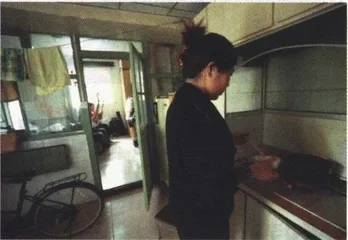

为了更好地练琴和学习,张雨和另一名同学合租了一间平房,每月租金600元。在没有课的时候,这里自然就成了她们的琴室

“知情者”

某些细节会使一个成长中的人中加速成熟——比如3月14日的上午11点,于洋在中国音乐学院二胡专业高考招生考试的初试后被一个人叫进男厕所的一番谈话。“我是那天上午的倒数第二个考生,一考完两个工作人员就把我叫到候考室,让我去男厕所,说那儿有人找我。我当时也

不认识他,也不知道是谁,然后就去了,进去之后,里面的人是我们的考官,他把厕所的小门一个都拉开,看里面有没有人,没有人之后问我两个问题,先是问在北京你跟谁学,接着又问我还考不考中央音乐学院。”几个月后,于洋仍然能完整复述那个场景中的任何一个细小环节。他后来推测因为他初试的表现出色,考官想收他为学生,“一起备考的许多同学告诉我,考中国音乐学院如果不跟他学,考上几率不是很高。”于洋说。

这的确也令于洋的父亲于跃升为难,他说,为了应考,于洋已经跟青年二胡演奏家宋飞学习了一年多,宋飞和器乐系主任之间,看来肯定是要得罪一个人。他们最后选择了后者。

于洋不得不面对的这个成人世界和他原本印象里的音乐高等学府不尽相同。两年前,他第一次从东北一个叫密山的小县城坐了两三个小时的长途汽车到牡丹江,再搭上K265列车到北京的时候,惟一的希望是身上背的那把二胡和手里攒着的一张纸条,那上面写的是宋飞的联系电话和住址。“父亲的朋友托了一个老同学认识了沈阳音乐学院的一个老师,这个老师和宋飞老师是大学同学。”于洋说后来他和父亲看完了陈凯歌的电影《和你在一起》,两个大老爷们哭得一塌胡涂,“那里面的主角和我太像了”。但那一年,于洋在中国音乐学院真实地看到了他的梦想,“学校里随处都能听到器乐声,不分白天和黑夜”,用于洋的话说是那里“纯洁的自由感”让他迷恋。而成功的宋飞是他的榜样和未来。

于洋在三个孩子里年龄最大,也是最早投入宋飞的门下。孙蕾和张雨也通过相似的曲折关系找到宋飞。于跃升说,于洋一两个月就要从密山到北京一次,每次学习四五天,然后宋飞给他布置一些作业,到下次检查。张雨是中国音乐学院附中的学生,她的母亲李霜的说法是“请老

师帮听琴”,“这是附中学生考音乐学院的传统”。但李霜说,现在想想他们一开始就得罪人了,“最早别人介绍的是跟系主任上课,后来又找到了宋飞老师,本来我和她爸商量等以后考上了再和人家打声招呼,可没想到会这样。”在这次专业高考招生考试前,三个孩子素未谋面。“选择一名老师,意味着孩子们就把自己的命运交给她。”音乐学院一名姓孙的老师对记者说,“宋飞在考试中录像,他们和家长都不知情,但宋飞必须这么做,她要对孩子们的前途负责。”

“证据”

考试过程中被宋飞录下后来公诸于电视的证据,孙蕾和于洋当时也注意到了。“那个考试中拉断了三次的女孩考完就哭着跑了出来,和在门外等她的妈说,‘我拉断了,接不上,这下全完了’,然后她母亲安慰她说‘没关系,别急’。”孙蕾说,她当时渴了,从候考厅里出去问她妈要水喝,碰巧听到了她们的对话。而在最终的考试结果里,这个明显出错的女孩专业考试排名远在孙蕾等三人之上。

主管招生的器乐系始终坚持“程序没有任何问题”。中国音乐学院副院长朱卓建接受采访时称,“艺术考试的公正不像是做算术题,1+1等于2,说等于3就错了。音乐招生考试有特殊性,也有主观性,也就是说,每一位评委都有打分权力,从学校来说,从第三人来说,没有权力干涉评委独立打分,打多少是每一个老师自己对考生评价的问题。我们现在要做的,是怎样营造一个公平的环境,学校一直在研究各种办法怎么降低这种主观性,但这是艺术类考试的一个特点,其他音乐院校也同样存在这样的问题。”

“问题出在考官的自由裁量权过大,幕后空间就没法说了。”一名不愿透露姓名的音乐学院教师说,考试的程序都不是太透明,一般情况下,考生在考场上的表现,除了在场的评委外无人得知,以致考生命运系于考官笔下,考官的顺手一笔都有可能成为考生或天堂或地狱的“归宿”,“一共十五个评委老师,如果有四个老师给他打高分,分就上去了,如果有四个老师给他打低分,分数就下来了”。

还有其他更大玄机。他说,一些艺术考试的演奏曲目中,要分别有“快板”和“慢板”部分,便于全面考察学生。但因为初试的时候主持考官对每个人都有印象了,如果他想从中做手脚,会让他想照顾的学生同时演奏两个快板——这个学生不擅长慢板。“这种暗中操作,你根本连证据也拿不出来”。

幕后

这名教师说,各类音乐专业的学习者全国超过千万,有半数以上要通过各种考试,其中又有大半要通过考试进入各种音乐学院,而像中国音乐学院这样规模的学校每年招生的名额不过四五十人。这种紧张的进口在某种程度上加剧了音乐学院招生中幕后空间的争夺。

这是张雨三年前获得的奖状,自信的她对音乐殿堂充满向往

记者采访的一名学生说,器乐系曾经发生过一起“改分事件”——把一个较低分数的学生的成绩改为较高。据说,有办法的考生“攻关”的通常步骤是:先掌握招考老师的名单,再选取最有效最周全的方案,托中间人去活动或者通过考前辅导的形式来实现。“成功的关键还取

决于‘活动’的方式和对象。因为,高校中普遍现象是行政权力要高于学术权力,所以系主任之类的位置更为关键,另一方面,招生的关键人物已由一两个人发展到多个人,招呼面越宽,录取的胜算就越大。”

他说,其实考前辅导的真正用意也是在于为招生做铺垫。这样的辅导课收费标准是每课200至300元。按一周三课,每次250元计,半年的辅导费高达1.8万元。在考生中有这样的传闻:某音乐学院的学生入学后,因为家中出事急需用钱,拿着录音机找到收黑钱的老师,老师勃然大怒。学生后来把录音带交给了司法机关,这个老师最后被判了刑。“一名本来可能根本考不上的考生结果名列榜首,而那些有天分却送不起钱的学生却被挡在门外。考生自发寻找老师考前辅导,目前社会上已经逐渐形成了市场。有了这种供需两旺的背景,送钱的人这些年来也越来越多。而且随着需求的增加,辅导费用的价码也逐年增加。”据了解,现在的行情,贵的辅导课是每节课一个学生收500元至800元,一般的是150

元至300元。

已经退休的音乐学院张畴教授说,这些黑钱之所以能有用武之地,因为音乐学院每年负责招生的老师都是固定的几个人,所以几乎每个考生都对这些老师的情况了如指掌,只要找到负责招考本专业的这位老师,“许多家人通过亲戚朋友同学,只要是能用的关系都用上了,就为了替孩子找一个考前辅导的老师”。

功课之外的娱乐项目是合奏

她们的梦想与悲情

来到北京市西城区的恭王府旧址,引人注意的除了络绎不绝的游人,还有院内向四处飘散的各种乐器的声音。中国音乐学院附中就位于这个古色古香的地方。以附中为中心,全国各地来报考的学生在附近租房学习,还有一些在校学生的父母离开家乡,在这里当起了“陪读”。连片低矮的老城区里,散落着不为人知的梦想与悲情故事

“一个孩子就可以拖垮全家和亲友”

在平安大街附近龙头井胡同的一个出租屋内,记者见到了满面愁容的盛菊华、肖威母子。“我们现在真是难啊,”盛菊华说,“我和丈夫原来都是长沙市建筑公司的工人,后来我们都下了岗。每个月领取最低生活保障共400元,虽然家里情况不太好,但孩子喜欢音乐,我们尽量满

足他的要求。还在读小学的时候我们花12000元给他买了架钢琴,但后来他对二胡和板胡更有兴趣,我们就以4000元把钢琴贱卖了,后来又花了近2万元给孩子买了3把二胡、两把板胡。自从8年前肖威接受系统训练开始,家里就在经济上开始大量投入,每年都要花好几千块钱请湖南知名的演奏家作辅导。要不是以前开过餐馆有点小积蓄,亲戚朋友也支持,我们肯定是支撑不下去了。”

今年肖威从长沙市十一中毕业,按照家里的想法来报考中国音乐学院附中,本来准备过完春节就到北京来,但大年三十前一天,一场意外的车祸使肖威双腿粉碎性骨折,家里已经花了2万多元钱进行治疗,医生说要完全治好,还要花1万多元钱,到北京来复习的时间也拖到了3月20

日。肖威的父亲早年患腰椎间盘突出,前些年还可以挺过去,但现在越来越痛,每次发病都大汗淋漓。医生说要治的话至少要7万元。“可儿子要考音乐学院附中,得花钱,他爸爸忍不住也得忍,就靠买点药、平时锻炼锻炼暂时撑着。”盛菊华说着说着眼圈就红了,“我们也知道,附中的门槛很高,想读的人花十几万二十万很正常,我们家肯定没有这个经济实力,但已经做好了牺牲一切的准备。有的亲戚那儿已经借了好几次了,这次到北京来我们找邻居借了2万块钱,家里实在是没有钱了。”

与李霜、张雨母女的遭遇相比,肖威一家的忧愁可能只是个开始。主攻二胡的河南洛阳女孩张雨今年已经在中国音乐学院附中读高三了。李霜回忆说,女儿张雨是1998年从河南洛阳铁一中考上音乐学院附中的,她五六岁就开始练习二胡,开始家人只是培养孩子的一种业余爱好,最后连老师也觉得她有天份,家里就商量着让她报考中国音乐学院附中。“张雨还在读小学四年级的时候,我就开始陪她到北京找老师,因为读这种学校就必须提前找老师,还必须是教授级的,每节课交费100元,我很庆幸我们女儿学得早,因为这个价格现在已经涨到四五百了。我们每半个月来一次北京,一般周五晚上从洛阳坐火车来,周日晚上回去——因为星期一还要上课。考附中前的两个暑假张雨一直呆在北京学习,花了几万元,当时相当困难,只能厚着脸皮找亲戚借钱。”

原在洛阳市检察院劳动服务公司工作的李霜,后来因为单位效益不好就出来一个人谋生了,而张雨的父亲在洛阳市经贸公司,收入也很少。“我们现在做点小生意,算是全部的收入来源了,为了小孩的将来我们从来不怕付出。我们给女儿买的3把二胡都是找专业师傅定做的,花了

1万多元。”“张雨在附中的生活费用,一个月至少要500元钱。再加上4700元学费以及住宿费、琴房费、书本费等,一年要花1万多元。粗略一算,6年时间我们家花了十几万元。而且作为艺术生的家长,还有一个另外的支出,很多家长都给老师送钱,这几乎已经成了一个‘规矩’。”

“为了租到房子,我走到脚底起水泡”

除了经济上的难题,很多做着艺术梦的家庭还有很多揪心事。一位家长对记者说,中国音乐学院附中里的外地学生有很多,有的班上外地学生占90%,最令考生和陪读家长们烦恼和痛苦的就是住宿问题。

李霜还记得,她陪张雨到北京来的时候,经常花16元或者20元在学校附近的地下室猫一晚上。“1998年刚来北京那段时间,大热天我们找不到房子,找了两天,最后找到了一个小民房,条件很差,晚上热得睡不着。还有一次我们找不到房子,有人推荐了一间快要拆的平房,里面

只有两张高低不平的木板床,除此外什么也没有,矮矮的屋顶盖着油毛毡子,闷得慌,还有很多蚊子,可我们连蚊帐都没有,后来有个好心人借给我们一个旧铁皮扇,我们把带来的床单和毛巾被铺在床上,为了安全还买了把锁,在这里一住就是半个月。平常为了省电,张雨在练二胡的时候,我就拿把扇子在旁边帮她凉快凉快,她当时一天要练4个小时左右。幸亏张雨从小特别懂事,不像其他小孩那么娇气。”

李霜最痛苦的回忆莫过于住地下室的经历。“因为地下室便宜,而我们带的钱有限,只盼着有地方住都行了。我记得张雨考附中前,有个大年初三的时候所有的招待所都还没开门,就剩下一个厂桥招待所的地下室有空余房间,里面脏得要命,特别阴暗潮湿,到处是老鼠和蟑螂,我跟张雨吓得一夜没有睡着。过去的事都不能提,现在坐在这儿说过去的经历很轻松,其实当时完全是熬过来的。”

虽然到北京只有十多天,盛菊华、肖威母子也感受到了生活的艰难。现在她们母子二人挤住在龙头井胡同一个8平方米的小房间里,月租还要500元。走进这个小房间,记者发现,除了照明用的灯泡,没有任何电器,因为空气不流通,感觉很憋闷。“你不知道在北京租一个合意的房子有多难,在音乐学院附中一带租房,尽管是老房子,又旧又破,可是一旦房间面积超过6平方米,月租就要400元以上,有的房东怕吵,还规定不准练习乐器。”“刚来的时候不熟悉情况,我们住在一个小招待所,每天要180元。在那里住了三天,我也找了三天的房,脚都走出了泡,问了好几十户人家,都说没有房出租。第四天看到电线杆上有租房的告示,我才找到这儿来。人家还说见我们是老实人才肯租给我们,因为肖威的考试时间是5月初,其实我们也就住40天,但人家说不到两个月要按两个月收钱,我们也没有办法,只能同意。”

床在小屋里不仅有睡觉的功能,还是乐器架

偶尔家长来的时候,孩子们才能吃到清香的家常饭

小屋里有音乐之声,更洋溢着希望之声

“为孩子死我都愿意”

王厚军(化名)开的小餐馆与中国音乐学院附中只隔着一条街,他来自湖北荆州,也是陪着女儿来附中求学的。刚到北京的时候,他开了一个小商店,卖点小吃,颇有点生意头脑的他后来开了一个餐馆,还叫了老家不少人来帮忙。

王厚军说:“当初我是不放心小孩独自在外来陪她的,小孩毕竟小,什么都不懂,对社会也很陌生,处理事情也没有经验,而且忽然之间出远门没有人管教,容易出问题。作为家长,都希望下一代超过自己,过得好一些。我来这里快4年了,平常也经常接触一些来陪读的家长,为了让孩子受到良好的专业教育,有一个好前程,现在陪读的家长越来越多,围着附中租房子住的基本上都是学生或者是陪读的家长。有些家长为生活所迫,在附近卖盗版书,擦皮鞋,打扫清洁,在餐馆当小时工。他们的精神压力也很大,因为学艺术是高淘汰率的,你付出了那么多,但不一定有回报,所以孩子学艺的路上不能有闪失。”

正因为机会难得,在附中求学的外地孩子都很努力,这多多少少给困苦中的家长一些安慰。李霜说,女儿的表现一直令自己满意,“在附中的六年,她一直担任班长,而且获得过‘首届中国青少年艺术新人选拔大赛’少年组二胡专业金奖,还有一大堆奖状,也很听话。说句心里话,只要孩子有出息,我们做家长的多苦多累也认了”。“张雨的爸爸工作忙,所以每次都是我陪着来北京,但我其实一点也不想来,我对城市生活很不熟悉,经常坐错车,经常走冤枉路,有的苦真是说不出来。我记得有次孩子连续高烧三天,天又下着雨,我急得不行,有人跟我说北大医院离我们最近,我就背着孩子去找,但找来找去就是找不到,当时我哭了,也有一种‘不学了’的想法,但后来孩子病一好,我们又像没事一样了。”

李爱萍说:“其实我的愿望很平常,就是不能让我儿子的天分和特长被埋没,我希望他能往好里学,将来不说考上音乐学院,参加乐队挣钱,但至少也是一个特长,可以作为一个谋生手段。现在都是独生子女,你可能不理解做母亲的心,看着自己的孩子有出息,我感觉为他死都愿意。”

正在静待中国音乐学院附中专业考试的盛菊华说起到北京半个月的经历就泪光闪闪。“我在这儿真是度日如年,晚上睡在小房间里经常眼泪直流,我真想回家,但为了孩子我又回不了家,我必须忍着。我和他爸爸都没有什么学历,生活得很苦。为了肖威能考上附中,无论多么难,要付出多少,我都愿意。”

而长得墩墩实实的肖威无疑是值得期待的,他曾多次拿过湖南省和长沙市二胡演奏比赛的第一名。“附中的老师说我考上的问题不大,如果能考进附中,我希望再接再励考上中国音乐学院,然后留校任教,”肖威充满信心地说。这无疑也是盛菊花夫妇内心得到安慰的原因之一。