恐怖主义犹如长着一千个脑袋的水螅

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

扎卡维是谁?

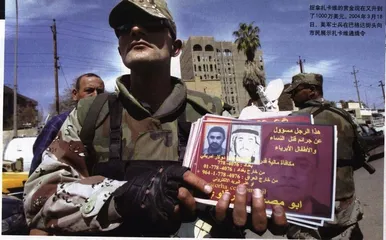

伊拉克战争爆发前1个月,他除了是个瘸子什么都不是;战争爆发至今,他被冠以“‘基地’老三兼战略专家”、“本.拉登在伊拉克分支的领导人”等头衔。他的8张头像照片至今占据着美国政府“正义悬赏”项目网站的主页位置,但捉拿他的赏金不断变化,最早的2500万美元曾一度跌至500万美元,现在又回升到了1000万美元。

他就是扎卡维。去年2月5日,美国国务卿鲍威尔在联合国安理会上第一次将他图文并茂地推上前台,论证伊拉克和“基地”的联系。之后扎卡维销声匿迹过一段时间,然而,随着伊拉克战争结束以后伊拉克境内的恐怖袭击事件不断增多,美国官员越来越倾向于怀疑扎卡维领导的

恐怖网络制造了这些袭击事件。

扎卡维1966年出生于约旦,上世纪80年代末期曾进入阿富汗反抗苏联入侵。美国安全官员说,像扎卡维这种曾在阿富汗与本·拉登一起经历过战争考验的人,经验丰富,“思想水平”和指挥行动能力都比较高,“如果说‘基地’是一所军事学院,那这些人就是这所学院的‘进修生’”。“进修生”在世界各地招纳新人的结果就是出现了一批小型组织。这其中包括被指控策划袭击驻伊联军的伊拉克北部组织“安萨尔”、宣称对马德里“3·11”爆炸案负责的“阿布·哈夫斯·马斯里旅”等。美国情报官员一直指责扎卡维是“安萨尔”的领导者。

扎卡维“分享”了本·拉登的思想,同时又是他的合作者,但行动却不受他控制。美联社3月16日一篇名为《“基地”组织纳新人组新网》的分析文章说,从伊拉克、沙特、土耳其到西班牙,各国接连发生的袭击事件都隐约可见“基地”的阴影。尽管那些承认袭击的组织往往名不见经传,但它们都是“本·拉登的追随者”,主要成员可能都曾与本·拉登一起“并肩战斗”,后又召集一批信徒“自立门户”。看似松散的这些小规模组织虽然不完全受“基地”这样的母体组织指挥,但非常清楚其“使命”。反恐专家说,从这一角度,这些组织与“基地”没有实质区别。而且松散状态的“自由联盟”自然更加易于自我隐藏。清理散沙远比打扫一堆沙子要艰难得多。

美国智囊机构兰德公司的恐怖问题专家布鲁斯·霍夫曼认为,这意味着本·拉登的设想正逐步成为现实,“‘基地’组织的本意就是‘根

据地’。它成立的目的就是开创一个根据地”。

“基地”的意识形态化

“如果你相信他们(‘基地’)的理念,那么你就是其中一员,你就是‘基地’,”曾撰写《“基地”组织——恐怖联盟》一书的埃及反恐专家阿卜杜勒·阿里说。如今的“基地”由“一些松散组织结合而成,它们只因信奉同一种意识形态而联结在一起,但是独立运作。它们了解总方针,也知道该如何执行”。

“9·11”后,美国撒下天罗地网追捕“基地”成员,并通过各种方式切断“基地”财源。在这种形势下,“基地”不得不改变其组织方式。“本·拉登录像(音)带”的频频出现就是“基地”调整领导方式的一个标志。因为“基地”领导层如果通过电讯设备联系并指挥行动,很可能被反恐安全机构侦察到。

2003年8月,在阿富汗监狱关押了1047名塔利班士兵和“基地”组织成员

反恐专家认为,本·拉登及“基地”二号人物扎瓦希里在这些录音或录像带中传递的信息,往往被各地追随者视为指导方针——他们能在字里行间读出隐含的指令,并据此发动袭击。去年10月18日,一份据信来自本·拉登的声明威胁要对一些国家“在适当的时间和地点”发动袭击,威胁对象就包括西班牙。

路透社评论指出,阿富汗战争摧毁的只是“基地”在阿富汗的训练营地和有形的组织体系,并没有消除“基地”鼓吹的所谓“圣战思想”。《纽约时报》周刊3月27日一期就对美国过于注重抓住或者击毙本·拉登和扎瓦希里的做法表示质疑。其实,本·拉登更像一种“精神领袖”,“基地”则更具象征意义,想通过抓到本·拉登来达到消灭信奉“基地”理念的恐怖行动的目的,显然是不可能的。

“可以把‘基地’作为恐怖主义的代名词。”德国一家报纸援引德国情报部门的内部消息说,“基地”组织已经更换了一批“新领导班子……其中许多人都是在‘9·11’事件后加盟‘基地’的,他们冲着飞机撞大厦的震撼力而来……”

其实,这种现象曾经被美国《华尔街日报》称作“‘基地’的意识形态化”,很多恐怖分子分散在世界各地,可能在一个阴暗的地下室就能策划恐怖袭击活动,不需要前往本·拉登的恐怖训练营,也不需要接受“基地”最严密的上层组织控制。

因此,布鲁塞尔的国际安全专家认为,即使很快就能抓获本·拉登,也不能改变什么,因为散布在世界各地的大大小小的恐怖组织已经或正在走向“基地化”。“如今谁又能够安枕无忧?”德国第一大报纸《图片报》问道:“恐怖主义犹如长着一千个脑袋的水螅。”欧盟委员会主席普罗迪说,恐怖主义目前并未受挫。“今天恐怖主义实力比以往更为强大。”按照西方国家的标准,如果一支军队的伤亡超过1/5,鲜有不停止抵抗的。然而“基地”组织在失去阿富汗基地并失去大多数领导人的情况下,活动却日见频繁。美国当初发动伊拉克战争的理由之一是萨达姆和“基地”组织有联系,人们指望着萨达姆被俘后在伊拉克针对美军的抵抗会停止,然而事实却是,更加极端的报复从伊拉克蔓延到全世界每个角落。

美国前总统顾问理查德·克拉克在3月22日的《时代》周刊上发表题为《新的恐怖主义威胁》一文指出:“当国防部长拉姆斯菲尔德坐在五角大楼的办公室里沉思对策的时候,痛恨美国的极端分子正在以比我们拘捕他们或者杀死他们更快的速度冒出来。不管我们对原来的‘基地’组织成员做什么,与他们相似的新一代恐怖分子正在成长。所以,除了要在地铁站台安装更多的监视器外,也许我们还要问一下,恐怖分子为什么恨我们。如果我们不像关系恐怖分子一样关心造成恐怖主义的原因的话,那么在机场开始接受的搜身可能还只是我们在美国的新生活的开始。”

隔离墙——是保护墙还是让冲突继续升级?

《洛杉矶时报》刊登彼得·伯根的文章,指出马德里爆炸案说明“基地”组织已经作为一种意识形态,而不仅仅是组织,开始向外传播。“加入圣战不必前往阿富汗或者巴勒斯坦,只需要点一下鼠标,从网站上获取思想和手段就行了。”

与美国的安全理念相比,欧洲对于安全理念的理解似乎更有利于防止伊斯兰极端主义的扩散。

“实力至上”还是“发展至上”

与美国的安全理念相比,欧洲对于安全理念的理解似乎更有利于防止伊斯兰极端主义的扩散。美国政府认为恐怖主义是当前及未来较长时间内对其安全的最大威胁,应采用最严厉的手段坚决打击。与美国崇尚武力和“先发制人”的理论不同,欧盟安全观念中,一方面赞成严厉打击恐怖主义,同时也认为应当尽力解决产生恐怖主义的源头。

针对美奉行“实力至上”的原则,欧洲提出“发展至上”的思想,并将这一思想贯彻到实际中。欧洲的发展援助超过美国4倍,占世界非军事发展援助的70%左右;欧盟成员国和候选国参加了大量的国际维和行动,它们对国际维和的贡献,相当于美国的10倍。近期欧盟不顾美国对

伊朗“邪恶轴心”的定性,而积极与德黑兰进行对话。在欧盟国家斡旋下,伊朗终于同意签署《核武器不扩散条约》附加条款,决定停止铀提炼加工,同国际原子能机构进行最大透明度和最有效的密切合作,接受联合国的随时检查。这显示出在解决国际问题上欧洲方式的积极效果。

美国凯托学会国防政策研究室主任查尔斯·佩纳在2003年10月30日发表的题为《布什的国家安全战略是个错误的提法》一文中指出:“伊斯兰世界的反美情绪在很大程度上是美国干涉主义对外政策的结果。这种反美情绪滋长成对美国的仇恨。而仇恨变成包括恐怖主义在内的暴力行动的基石。”“在21世纪,美国越是少干预别国的内政,美国和美国人成为恐怖主义袭击的目标的可能性就会越小。”

德国资深的外交家和伊斯兰思想家默拉德·豪夫曼博士曾经担任过德国驻阿尔及利亚和摩洛哥大使,他认为“9·11”事件的压力促使了伊斯兰世界的团结和改变。“全美伊斯兰组织联合代表大会就是在这个事件之后召开的,而且通过现代通讯技术,保持联系,成为经常性制度。”豪夫曼博士指出,参加公开合法伊斯兰组织的多半是年轻一代穆斯林,他们的行动不是武斗,而是文斗,要求公正的待遇和法制,得到全社会同情和声援。全世界的穆斯林联合大会也比过去更多,更加频繁。这些行动表明,伊斯兰的未来不是走入极端或组织秘密武装参加流血抵抗,而是面向世界社会,展开和平运动。“9·11事件”促使穆斯林融入世界潮流,使穆斯林对伊斯兰教更加有信心。

历时两个世纪的十字军东征使伊斯兰教和基督教之间为此长期互相仇视。现代西方殖民者的入侵不仅使传统的伊斯兰政治制度开始瓦解,也使广大穆斯林的宗教感情和民族精神受到伤害。但在亚洲,佛教和儒家文化虽然不能说与伊斯兰教没有任何冲突,却从没有出现过十字军东征这样的极端暴力行径。值得注意的是,人为操纵的某段历史往往在未来成为一个自我实现的文化预言。就像所谓伊斯兰与西方的冲突——由于西方世界的操纵,曾经在历史上比基督教更加宽容的对待犹太教的伊斯兰教却和犹太人成为当今世界上少有的宿敌——这让人想起同样在近代遭受过基督教文明殖民的亚洲国家,在响应美国出兵伊拉克的行动时,是否需要警惕,是否有必要和本来和平共处的伊斯兰教国家结下冤仇。在伊斯兰教与基督教同样发生过激烈对抗的东南亚(印尼的宗教冲突导致东帝汶的独立),在已经相继跟随美国出兵伊拉克的日本、泰国和韩国,本已饱受恐怖主义袭击的亚洲应当避免更深的陷入与伊斯兰的误解和冲突。