别了,萨拉丁

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

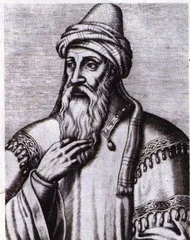

萨拉丁

1920年7月,法国将军亨利·古罗接管大马士革后,他大步走到大清真寺旁的萨拉丁墓前,高声说:“萨拉丁,我们回来了。我站在这里代表着十字架对新月的胜利。”他的这番话,现代阿拉伯人一直感到深恶痛绝。

教皇乌尔班二世当年在法国号召基督教徒:“走上通往圣陵的道路,从邪恶的种族手中夺取圣陵,使圣陵归自己所有。”这话现在听来不免有些耳熟。美国新保守主义者对美国价值观近乎宗教般的赞美,并宣称要用古希腊的绝对价值观和道德准则来判断敌友的态度,无疑与用十字军东征的方式来解决现代国际问题一样荒谬。

有谁能够想象1193年3月萨拉丁的葬礼会是怎样一种情景?

2004年3月22日哈马斯精神领袖亚辛的葬礼也许会让人获得某种类似的感受。四年来,又一位阿拉伯世界领袖式的人物去世。2000年6月叙利亚前总统阿萨德的葬礼举行时,成千上万的阿拉伯人走上大马土革街头参加悼念活动。在这位坚持阿拉伯斗争的领袖式人物的办公室里,一

幅哈丁战役的巨幅油画占据了一整面墙壁。据说阿萨德经常把外国客人带到这幅油画面前,似乎在说,将来总有一天会出现另一位萨拉丁和另一次哈丁战役。

教皇保罗二世在2000年春天往耶路撒冷朝圣前夕曾发表讲话,为过去两千年来罗马天主教会犯下的所有罪恶忏悔,并特别提到十字军东征。这次历史上著名的宗教战争终于贴上了某种类似纳粹屠杀犹太人的标签。但穆斯林认为教廷做的还远远不够。许多穆斯林仍将犹太人视为占领阿拉伯领土的现代十字军,并盼望有一天能出现另一个萨拉丁再次将所有阿拉伯人联合起来,共同对付以色列。

乌尔班二世在1095年以宗教的名义发起的十字军东征最初也许只是试图将欧洲的王公贵族将他们的注意力从血腥的地方斗争转向更为“崇高”的行动:拯救被“异教徒”控制的圣地。然而这种狂热的激情一旦被释放,却变得难以控制。与12世纪时一样,阿拉伯人现在的问题在于,他们缺乏组织,容易分裂。人们盼望出现另一个萨拉丁再次将一千个阿拉伯部落联合在一起。许多阿拉伯领导人曾迫切地试图担当这一角色:纳赛尔、萨达姆(他宣称自己和萨拉丁出生在同一个库尔德斯坦城镇——提克里特)、阿拉法特(他在2000年夏天中东和谈瓦解后被巴勒斯坦人称为“巴勒斯坦的萨拉丁”)。今天,从开罗到东耶路撒冷,“阿拉伯世界似乎总是在等待另一位萨拉丁出现。无论在阿勒颇、开罗或是巴格达,在星期五的祷告中,人们常能听到乞求出现一个类似他的任务来解放耶路撒冷”。

根据美国作家詹姆斯·赖斯顿的看法,阿拉伯方面有一个坚定的信念,即在一种缓慢、神秘而又不可避免的历史作用下,以色列人和十字军战士一样,将最终被迫撤出巴勒斯坦。阿拉伯的意识形态中包含了一种长久的历史观:萨拉丁和他的前辈努尔丁及赞吉前后花了80年才将十字军赶走,而以色列国至今才不过50多年。然而20世纪结束至今,第二次哈丁战役未能重现,巴勒斯坦人心中的又一个萨拉丁却死了。富于戏剧性的是,他就像当年萨拉丁的对手狮心王查理一样,在多年的严酷战争环境中能够全身而退,最后却在法国南部利摩日微不足道的查鲁斯城堡,被一名卑微尽职的弓箭手射中。