《云南映像》:民族文化保护的“杨丽萍模式”

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

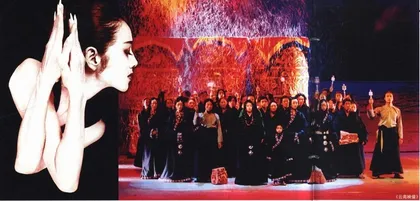

《云南映像》

拍完《射雕英雄传》之后,“孔雀公主”杨丽萍曾经说她将退出舞台,回到出生的村寨过随心起舞的日子。然而,两年后,她不但没有退隐,反而率领着浓缩云南少数民族传统歌舞艺术精华的大型民族歌舞集《云南映像》在中国舞台上所向披靡。在昆明,《云南映像》的票房收入超过千万;在浙江,9场演出场场爆满;在上海,获得了中国舞蹈最高奖项;在北京,还未上映,杨和她的歌舞团已经成为媒介的重要目标。可以说,《云南映像》已经成为一桩文化现象,而在这桩现象中,有两个词格外地凸显出来:“原生态”与“保护”。

作为世界上最具特色的民族文化“集成块”的云南,人口达7000人以上的少数民族有25个,其中22个民族使用着26种语言和23种文字,民间文化形式的丰富令人惊叹。仅舞蹈一项,就有1095个舞蹈的品种,有6718个舞蹈的套路。因此,在现代化的进程中,民族文化遗产保护的问题也格外严重。

杨丽萍为延缓云南民间传统艺术的消失付出了极大的努力。为了筹资,她开始走穴、拍广告,甚至变卖自己的房产。而在《云南映像》的宣传中,她也一直在强调,这是一场原汁原味的表演,70%的演员来自田间地头。因此,有人将她和积极推广二人转的赵本山相提并论。然而,面对复杂的民族文化保护问题,什么是真正的“原生态”,所谓的“原生态”能持续多久?个人的能量到底能有多大?民族文化保护的正确道路又在哪里呢?杨丽萍说:“我想不了那么远。”

“原生态”的式微

在云南,杨丽萍的地位是“舞神”。而杨丽萍自己却认为自己是“辟嫫”——“巫”。

“巫”生下来就是为了在天和地之间用歌舞的形式来传递消息的,在漫长的历史中,“巫”创造出了许多精彩的舞蹈形式,也形成了相当自然的舞蹈观念。村寨里的人认为:舞蹈是和生命和情感联系在一起的,是与生俱来的。杨丽萍说:“其实我们坐在这里就是一种舞蹈,去拿东西也是一种舞蹈。只不过大家把舞蹈的范围划定了而已。舞蹈无处不在。”

然而,走出村寨后,杨丽萍开始发现,在中国舞蹈界占主导地位的是另一种观念,注重的是演员的技巧和舞蹈的调度,注重的是腿举多高,舞台跨度有多大。这种观念造就了一批穿着紧身裤去跳藏族舞,半高跟鞋去跳民族舞的演员,也造成了许多民间舞蹈团将芭蕾作为必修课,却总是没有真正的民族舞作品。而电视综艺晚会则令民间舞蹈停留在欢娱和情绪化的角度,居于搭配角色。

杨丽萍对这些很反感:“我觉得那个太酸太甜。”她认为舞蹈本来是发自内心,激动了才跳舞,但现在的舞蹈者显然已经忘了这些东西:“小时候,我们跳舞的时候老人经常要在我们手上画一只眼睛。为什么要在手上画一只眼睛?这就是说你要不停地用心、另外一种眼睛去看身边的事物。”

到民间采风是杨丽萍延续多年的习惯。她赞赏的是《五朵金花》、《冰山上的来客》的作者,作曲家雷振邦和王洛宾这样肯骑着马去发现民族山歌的人。在多年的采风中,杨丽萍看到了云南民族文化的变化:许多绝技因为失去了用途而濒于失传,新生的一代喜欢牛仔裤甚于传统服装。一位专家在调查了基诺族巴卡村寨后指出,如果不加以重视和保护,这里的民族传统服饰有可能在10年左右消失;民族口碑文史及其风俗传承机制,有可能在20年内消失;民族传统歌舞有可能在20年内消失。而这种状况,在云南众多的村寨之中并不鲜见。有一种神鼓,能把从人的混沌状态到人的生老病死都用一套套鼓表示出来。90年代末期的时候全云南还有三个老太太会跳,现在则据说只剩下一个。

《云南映像》,最合理的保护模式?

“开始是想用电子手段把这些记录下来,但这个东西文字是无法记录的。舞蹈是一个动态的东西,人在舞就在,人不在,舞就不在。录像也好,照片也好,总是没有质感。”谈到排演《云南映像》的初衷,杨丽萍如是说。

与田丰的“求真禁变”不同,杨丽萍认为变化是一件很自然的事:“我觉得这些东西本来就是生活的一部分。原来你跳跃是为了追逐猎物,但现代人不需要追猎物了,这种跳跃也肯定没有了。舞蹈是要跟着生活方式的改变而改变的。好的东西要保持,但是禁变就会产生停滞。比如说花腰彝,四大腔五大腔,旋律也很美,脚上的动作很多。但是一直是一个圈,这样就会很单调。包括在舞台上都会很单调。我就跟他讲,手上的动作可以变化比如和别人拍,或是拍地,或是加快。这样会更好看,但一点也没改变它。”

而对于演员对现代化的向往,出身白族的杨丽萍也更为理解:“你不能下去对他们说,哎呀你们怎么不穿绣花鞋了呢,绣花鞋多漂亮多舒服啊;你们房子上怎么都贴瓷砖了?他们不一定理解。他们会想你穿皮鞋,住高楼大厦,开汽车,却要我们骑马。你们像看动物一样看我们。”

演员为什么来参加《云南映像》,杨丽萍很清楚:“很多人来这里就是想改变命运。”一位布朗族小姑娘,是为了挣400元买一头牛。而另一个团员,则为了多出的100块钱被世博园挖走。对这个团来说,损失一个演员就意味着之前一年多的培训全部白费,一切都得重新来过。

舞台上的“孔雀公主”

但这并未对《云南映像》造成致命的打击。吸取了传习馆教训的杨丽萍在经济问题上早已有了自己的想法:“我不喜欢伸手要钱,不是说你在做这件事情别人就有权力给你什么。我可以去拉赞助,然后给他们上广告,这是平等的。或者政府因为《云南映像》宣传了云南,给我们嘉奖,这是我会接受的。我们不能觉得我们在做艺术,就必须要要钱。我们这样,表面上看上去是在做商业,不纯粹,但其实是最纯粹的。”有了钱,团员的经济问题就有了保障。演出的费用加上基本工资,《云南映像》的演员们已经可以达到一个正常歌舞演员的收入水平,加上对团里的感情,演员流失并不严重,排练也很有积极性。

杨丽萍显然很清楚自己要做什么。对于歌舞本身,她坚持任何一个细节都必须是“原生态”。绣花是一点都不能马虎的;色彩没有准,重印重来;这个必须是土布,不要拿化纤来。对于商业运作,在昆明,她找到山林文化公司来帮她运作市场;在北京,派格影视公司的老总孙建军已经承诺做《云南映像》的海外发行。杨丽萍说:“我要继续变下去。《云南映像》也要变,永远根据观众和时代的审美进行调整。必须要产业化,产业化的意思就是不能单靠演出来养活自己,要做大,做成文化产业。别的映像制品啊,书籍啊。一旦成了品牌就会派生出许多东西。”

为了将《云南映像》做成品牌,杨丽萍正在筹备在海外巡演《云南映像》,为此,她要按照海外歌舞剧的惯例,编排《云南映像》的海外版。她还希望能够在昆明为《云南映像》盖一个专门的剧场,结束这种全国巡演的生活,让全世界各地来的人,到了云南就能来看《云南映像》,就像当年大家到了百老汇就可以看到《猫》、《日落大道》。

对于《云南映像》演员的将来,杨丽萍是这样想的:这些演员70%都是田间地头的农民,今后不跳了,回到村子里,会教给村子里的人,这种传统艺术可能就更漂亮了更好了。而且,有了这个剧目,那些传统还能有用,就会有人学。但是,她也承认:“我们只想到我们该做什么,但是管不了以后。就好比恐龙是一定要灭绝的,熊猫是一定会消失的。我们只能减缓,但无法阻止。”

“悲壮”的传习馆

提到云南民族文化保护,就不能不提起云南少数民族文化传习馆,提起田丰。

田丰,中央乐团著名作曲家,他早年创作的《东风吹战鼓擂,当今世界谁怕谁》以及《毛泽东诗词大合唱》曾经是中国一个时代的音乐象征。90年代初,他为了创作歌剧《屈原》,长期在云南采风。每一次下去,民族变化之快都是他没想到的。

1993年,田丰创立云南少数民族文化传习馆,寻访民间艺人和有歌舞天分的孩子,集中在馆里进行文化传习。从1993年到1997年,有4个民族的5个支系在这里进行文化传习,田丰用“原汁原味,求真禁变”这八个字来规范教学,不允许对民族传统做任何加工,甚至不允许学员看电

视,因为:“电视看多了,电影看多了,就连自己的服装都不愿意穿,跟着社会跑了。”

然而,“跟着社会跑”,实在不是田丰个人所能阻拦得了的。

传习馆采用学员制,学生先进行半年的试读,试读期间只解决生活费用,半年后如果双方相互认可再给予经济补贴。由于经济来源完全依靠社会机构赞助和田丰个人的创作所得,传习馆的经济相当拮据,现实和田丰对学员们强调的未来拉开了越来越大的差距。田丰曾向学生们描述过他们的未来:“建立传统文化的保护区……对学得好的一些学生们和一些老师们今后就在这些村落里生活……他们在这里的生活都完全按照传统的方式进行,他们的生活问题不愁。”

尽管多方防范,现代文化对学员们的影响还是在悄悄地起作用。不让看电视,学员们就在大家睡下后偷偷看;而城市的现代生活也让学员对自己的经济状况提出质疑,甚至怀疑田丰把钱私吞了。为了提高学员的生活待遇,田丰将一些最优秀的学员借给了云南旅游歌舞团,传习馆开始解体,而学员们继承的文化传统也开始为了演出市场的需要而改变。

由于缺乏足够的商业素质,田丰的传习馆在后期与种种商业合作机会擦肩而过,传习馆以师徒反目,学员自组土风舞团而收场。2001年,田丰因肺癌去世,他所倡导的传习馆模式宣告失败。

提起田丰,曾参与创办传习馆的杨丽萍满怀敬意,但她同时也指出了传习馆的软肋:“禁变是不科学的,你不能用一种理想或是想象来看他,是农民他就伟大,或者他是农民就朴实。你在保护文化,他们就要为你保护,就要和你想得一样。每个人要是觉得自己有使命,要弘扬一种东西,就把自己悬空起来,最后会跌落得很重,会彻底让人失望。”

“沈紫”乐队

中老年活动中心

去年,“滚石”乐队要来中国演出,当时一个朋友说:“有些人如果再不来中国演出,可能这辈子我们就没机会见到他们了。”

《公告牌》杂志每年年终都会把一年来去世的音乐家列出来,从这个名单上不难发现,每年撒手人寰的音乐家有一百多人。国内曾有家演出公司准备把“老鹰”乐队请来,说再不让他们来中国演出,以后他们就走不动路了,或者在来中国的飞机上就去世了。这话说得有点夸张,但的确反映出一个问题,那就是如何让那些快走不动路的音乐家来中国一次。

中国的歌迷其实挺可怜,如果从上个世纪80年代算起,中国接受摇滚乐的时间大概有20年了,这20年间,由于打口和盗版磁带、唱片的帮助,让歌迷在很短的时间内复习了50年的摇滚乐,这也算是一种幸运。但很长时间以来,歌迷对摇滚乐的了解仅仅停留在唱片上,而摇滚乐的另一个魅力——现场表演却很少感受到。我一直觉得,摇滚乐的本质更多体现在行为上,而不是音乐上,音乐可以大同小异,甚至千篇一律,但是现场表演由于其偶然性会比唱片多出很多让人感受不到的东西,用今天的话讲就是“互动”。所以,中国歌迷大多时候只能听听唱片或者看看音乐会的录像带或DVD,虽然也能体验到现场感,但总有隔靴搔痒的感觉。而真正来到中国开演唱会的摇滚乐队,对大部分歌迷来说,昂贵的门票又让他们望而却步。

据说“滚石”如果在北京演出的话,门票价格可高达3000元,这样的价格,会有多少歌迷去看呢?所以,在最近几年的演出市场上,欧美方面的演出项目一直很少,这主要原因就卡在成本上。而演出公司向来只认大牌歌星,不是麦当娜这个级别的免谈,可真的要和麦当娜谈,一样谈不拢。因为人家的天价会把我们的演出公司吓回来。而大牌歌星,至少在那些演出公司人眼里的大牌真的在中国就有票房号召力么?去年玛丽亚·凯里在上海演出过一次,据说牌子耍得很大,但实际效果并不好。

现在,对很多演出公司来说,欧美的项目能不做就不做,以减少操作上的风险。当然,如果不是仅仅盯在一线的大牌歌星、乐队身上,可选择的还是很多,只是没有经过仔细评估调查罢了。

去年,国内的演出市场很火爆,一方面是有关部门对演出政策做出了一些调整,在审批方面不像过去那样设置很多限制,另一方面,我们也看到,怀旧之风在演出市场盛行,如果把这些在国内演出的歌手平均年龄算一下,已经接近40岁,整个演出舞台基本上成了中老年活动中心。这是一个让人看不到未来的畸形演出市场。

“深紫”来了,也许会打开欧美的中老年演出市场,历史的原因造成了在这些歌星风华正茂的时候我们无法感受到他们的魅力,只有到了风烛残年的时候才来到中国。就拿“深紫”来说,他们在上个世纪70年代的影响是很大的,他们在重金属领域的影响可能仅仅次于当时的“齐柏林飞船”。

我认为,欧美演出这块市场,做的不该是名气,人家随便来个什么乐队,都能把咱们给震了,记得1992年美国来了一个“南方派”乐队,这个乐队在美国的名气大概连三流都不入,可是在北京的两场演出把观众看傻了。而比“南方派”更有名气但是现在却过了气的人在欧美比比皆是,干嘛不把他们请过来呢。

欧美演出市场不好做,这是所有演出公司最头疼的事情,眼看着华语地区的歌星都做完了,总不能以后再来一轮怀旧吧。可演出必须继续,谁来登台呢?不一定非要盯着“滚石”这样的大牌,我也相信,“滚石”来一趟北京,在全世界产生的效应比张艺谋拍十部奥运会宣传片的威力还大,可是这几个老东西的确不好伺候。

既然演出市场已经成了中老年活动中心,那不妨就把这个做得彻底一点,像“深紫”这样的乐队、歌手在欧美大概能找出两百个,这些人目前的状况是:人气逐渐下降,出场费用不会太高,基本符合中国国情;中国对他们来说是陌生的,两方都有好奇心;这些人都有丰富的演出经验,可以在我们面前一展他们的风采,现场效果绝对不亚于任何一个华语地区的歌手;这些人来中国,对西方了解现代的中国有帮助……

而对歌迷来说,经过20年的培养和熏陶,他们已经对摇滚乐有了最基本的了解,能有机会亲临现场感受摇滚乐的魅力,对他们了解摇滚乐的含义帮助极大。正如保罗·西蒙在南非举行音乐会一样,你能说他演出的成功仅仅是有数万观众到现场观看么?他所产生的效果已经远远超越了音

乐本身。即便他今天“苍老得令人心碎”,但是我相信,他要是来中国演出,只能令人心动。

“谁人”乐队的皮特·汤森说过:“让我在变老之前死去。”那么,能不能让他们在死去之前来趟中国呢?