索诺兰沙漠里的另一朵花

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

1.暮色中的入口院落

2.起居室内的光线设计突出表现了夯土墙体的材料质感

3.主人卧室与风景的关系,床头的土墙与玻璃面的分开的

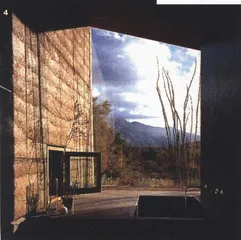

4.主人卧室背后的Spa,好像就在户外的放肆感受

美国亚历桑那州的图森市,挨在索诺兰沙漠旁边,是个不大不小的历史风景名胜区。干涸荒芜的郊野景象大概曾经吓跑过许多准备安土定居的正常人家,而以避世索居为意的人则正好得其所哉。以前讲过,莱特的小徒弟斯瓦拜克给自己家设计的宅子“天火”就是盖在索诺兰沙漠的,那是他第三次给自己选择驻地盖家宅,应该算是个很深思熟虑的住居抉择了。

“天火”是以莱特的“教区”西塔里埃森为偶像的,所以它的设计重点并不在于着力表现沙漠环境的特殊质感,放在建筑构形上的精力还是居多。同样是盖在这个地区的另外一个住宅,则在非常强烈地追求着所谓“场所精神”的物化,创造出了一个不能搬到沙漠以外地区去的建筑形象。这个休闲之地的主人名叫帕尔默(Palmer),设计师的名字很吉祥地姓了“乐”(Joy)。

帕尔默宅邸和“天火”一样,坐在一群仙人掌、猫头鹰之类生物群落的中间,灌木纷纷的丛绿在近景位置上,远远望得见童山起伏绵延的脊线。在这种沙漠边缘的地貌里,建筑与环境之间应该取一个什么样的关系,是从根本上决定设计思路的基本问题。传统的民间模式,为了保持恒定的物理条件,是要与周围环境相对隔绝的,所以在西北地区我们经常会看到厚墙乃至于窑洞这样的元件,成为最常用的建筑语汇。而在技术条件已经极其完善的今天,无论是在赤道上还是在北极圈,保温隔热都不必只指望墙体的厚度、开窗的节制,在北欧也常能发现纯粹的玻璃房子。同样的,在这索诺兰沙漠,求阴凉也完全可以依赖空调制冷,设计师的自由度是很大的。

因此,如果我们看到了一套承接传统脉络的表现手法,应该看作是建筑师对形式方面的思考带来的结果,而不会主要是出于功能性的考虑了。

建筑师乐先生在盖帕尔默宅邸的时候,选择了最古老的建筑材料:泥土。以夯土当作墙体结构的办法,在一般人的印象里是最穷苦最落后地区的老乡们无可奈何才干的事儿,好像不是富裕社会所为。其实从考古遗迹可以看到,几千年前的夯土墙至今还不容易与黄土融为一体,它的耐久性能在所有的自然材料里该是属于上乘。索诺兰沙漠一带说到石头出产就乏善可陈,说到木材则更是只有椽子的料,盖到大梁就没得可用。所以,扎根本地的最简便办法,就是让这个房子自己也来土得掉渣儿。

夯土建筑的天生结构特色是只有在垂直方向立墙的情况下才好做成,若要水平多叠一层楼板,则非木材类不办。何况此地放眼望去人迹罕见的,也没有必要追求建筑密度的指标。因此,帕尔默宅邸省心省事地在一层平面上铺铺拉拉地展开布置,并不打算爬上二楼。它的面积在250

平方米左右,设计师把它分作了三堆儿:起居餐厅这一大块日常家居空间被集中放在门口位置上,主人的卧室区设在回身后比较私密的一角,而客人卧室和车库则被远远地打发到了与门厅脱节的另一组里,与主体部分压根儿是分开的。可见这个地方既不会下火雨,冬天也不会太冷,可以毫无顾忌地光着头在室外随意穿梭行走的。

这么简单的房间组成,竟然构成了主人的第一居所,并不是只在度假时暂时小住的。倒是摆出了一副简单生活的姿势。空旷沙漠的风景,从尺度上看就是一个鸿篇巨制,建筑的平面组合关系简单,而且只有一层,它的分量在这个大背景下能不能压得住,倒是颇堪忧的。

拔地而起的夯土墙是它的主要形象,所有的分量感都有赖于此。粗砂石质感的混凝土墙基不足半米高,其上就是敦实的土墙,横贯整个建筑形体。这些夯土墙高达5米,在外面仰望起来确也是挺摄人的,没有轻薄之嫌。高墙的另一个长处是造成了室内的高旷,阴凉地里会有凉风穿堂而过,所以这个屋子里主要只用吊扇,并不见空调的影子。不过,在夯土墙面上,开窗只能是打些小洞罢了,不敢为了个大口子破坏墙体的完整结构。这么说来,建筑周圈那弯折的夯土墙一围,就注定了里面的空间该是个大黑洞么?

在现代技术的支持下,谁会做这种傻事情。除了夯土墙以外,立面上另一个重要的构形元素是大面的玻璃。西人对于隐私感的看法是很逗的,一般,越是在自己家里人要来来回回走动的地方,越是要遮蔽视线防止看对了眼;面对着荒郊野岭时,似乎只预计着有鸟虫出没,倒是不怕人看的。因此,在入口门厅与车库和客人卧室相对的类似于内院的部分,所有的墙体都以闭塞厚实为准则,却把整面的玻璃留出来望山观景,让客厅和主人卧室直对着野外。这是偏东北的方向,原也有着避荫的讲究的。

有了大面的玻璃墙,这个房子里的空间就能保证既高又亮,既不会有直射的太阳光进来把屋子烤成火烫,又能有广阔地面造成的漫射光,把屋子里映得豁然朗然。

屋里的地面涂成暗黑,好像落满了大墙投下来的阴影;头上用了木板吊顶,与细心布置的点光源配合起来,点染出暖橙色的室内主调。起居室的主要围合墙面分别是玻璃和夯土墙,玻璃一侧自不必说,连立梃都是玻璃做成的,尽量减少分隔线的因素,确保整面景色不被打断。而在正对入口的夯土墙上,错落随意地挖成大小不一的壁龛,放着些零星陈设,连电视也嵌在了墙里。这道墙与城里人偶发奇想刻意追求的“文化墙”有所相似,好在它倒是土生土长的结构,并不是假装出来的“寻根”派头。不过,它在装饰效果上花的心思可不少。

柯布西埃在法国与瑞士边境处设计的郎香教堂在现代主义之后的建筑史中扔了颗大炸弹,那神秘玄思的昏暗空间,把多少后生小子们感动得五迷三道的,可是想破了头也学不会那种效果。同样是在厚墙上凿出形状规格都不一样的小窗小龛,这帕尔默宅邸总算是找到了一丝噱头。虽然是在做夯土墙,以现在的模板的精细度,它本可以做成一水儿溜光的墙面,只不过,那样一来岂不是辜负了这个难得的手工业建筑的机会,要卖羊肉就得挂羊头呐。设计师在玻璃墙面的尽端处特意做了一小段实墙,与正面的实墙形成一个夹角,在这个夹角处设计了开窗手法上的

“一线天”,说起来这可又是安藤的拿手把戏了。从这一线天里挤进来的阳光,就好比舞台上专门衬托主角的追光灯,打在起居空间的主墙面上。在这个侧光源的精镂细刻下,夯土墙上的些微起伏不平都被戏剧化地放大了,在一片昏暗中显露出了抽象质朴的浮雕。由光线与墙面质感如此合谋着,为一个原本平淡的统舱空间做出了一个视线的焦点。刻意如此发掘黄土在建筑室内空间中的表现力度,这在居住建筑里是难得看到的一次成功尝试。

同样的光线设计在主人卧室门外的走道以及卧室、书房里都有着类似的再现。为了强调夯土墙与玻璃墙面是各自独立的两套系统,在它们交汇的节点上,建筑师都特别做了各处不一的处理。比如在主人卧室与背后的SPA浴室之间,建筑师把夯土墙收短了一截,让它与玻璃墙面之

间留有一条缝隙,大小足以钻过一只花斑狗去。这么一来,实际上在卧室和浴室之间的空气还是不停地在流通着,形成了敦厚封闭的实墙与自由流动的平面关系之间的矛盾,这个空间组合因此也就变得十分有趣了。

自由流动的空间还出现在餐厅与户外的凉廊之间。凉廊另是一个跨度,它的支撑土墙上甚至于也挖了一个龛,似乎和室内空间得到了平等对待似的。在暑气里坐在这个廊下的大块阴凉里吹吹风扇,也真和坐在屋里没什么区别,只少了围护的玻璃墙面。它与客人卧室相对的一面照样被夯成了短墙一段,大概是防备你一回头就看进客人的玻璃窗里去,也给人家留出一个躺着看风景的余地。

现代建筑的坏处被大家说了个底儿掉,其实它对材料本身美感的发掘,无论是密斯柯布还是莱特,都是未尝或忘的。这一种追求至今还在许多建筑师的手里继续进行着,只是不大有人分说其渊源罢了。