东看西看:不畅销也难

作者:娜斯(文 / 娜斯)

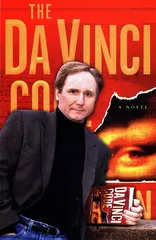

《达芬奇密码》作者丹·布朗

我承认,我是一口气读完《达芬奇密码》的。这本书由我的邻居,一个除了读财经资料很少读小说的中国女子借给我的,她力荐我读这本书,连说好看,所以你也可以想象它肯定畅销,平时不读小说的都爱看。其实媒体上也有不少关于这本书引发的议论,主要是围绕基督教历史的,所以我也正好要一读。结果,它的谜语一环套一环,英文写得简单直白,所以只要识点字都应该读得飞快,就像汉堡包一口吃下,可乐一口喝下,“一口气”是个关键定位。这本书还涉及西方历史上两大畅销故事:基督教和圣杯传奇。这两大畅销故事就好像是点金石,聪明点的作者一碰,就又能变出一畅销故事来。你在《印地安那琼斯》电影三部曲里能找到,在《哈里·波特》中能找到,在《指环王》中也有点影子,最近梅尔·吉布森干脆拍耶稣的最后十二个小时,拍成一个烈士受虐的故事,又是在那里大赚其钱。

《达芬奇密码》中说的那个天主教邪教纽约总部大楼,居然离我住处不远,这也是让我好奇此书的原因之一。看完该书正好去伦敦,于是跑去找那个中世纪骑士的教堂,不巧关门,可是环境颇诡秘,符合我的想象。我还想象耶稣被罗马人杀了以后,十二门徒吓得四处逃窜,总之是风云变幻风雨如晦的日子,这些人四散到各个地方,每处都有每处的故事,真是小说家编故事的好素材。历史学家早就考证抹大拉其实不是妓女,不但不是妓女,而且出身还很高贵,还有可能是耶稣的红颜知己,更有极端的说她是耶稣的老婆,还有说她怀了耶稣骨血的。这些事都很难考,但是让我这基督教传统之外的人都想入非非,《达芬奇密码》拿这编故事,再套上中世纪的密码技术,能不吸引人吗?其实我这个异教徒对于基督教故事还有很多不敬的想象,电影《基督最后的诱惑》或者小说《达芬奇密码》不过是让基督有个女人就能引起轩然大波,那我一看基督诞生就认定他是个私生子之类的想法肯定要被教徒打翻了,而且我看西方作家似乎还不敢碰这个禁区,因为基督教是上帝之子是基督教信仰的出发点,你要不信这个就少插嘴,别亵渎人家的虔诚,所以我当然也不会四处跟人发表我的异端邪说。

五四时代西潮涌入,中国人对西方文化的兴趣多在启蒙运动、浪漫主义运动等等,其实得对更深层的基督教文化内核有个了解,才能更深入了悟近现代启蒙运动、浪漫主义运动的意义。我也是近年来才对基督教故事和圣杯故事越来越多注意。波士顿的冯象先生这几年专门从事引介这两大传统的工作,可谓有心。不过我看他那本写亚瑟王传奇(也就是圣杯故事一部分)的书并不特别畅销,毕竟是中世纪欧洲的事,也许中国读者不可能有那么大的兴趣。不管东西方文化如何交流,有些内核的东西还是各自在两端。倒是《达芬奇密码》也算帮着普及基督教文化的一些常识,因为它也算是这传统的一勺羹。

《达芬奇密码》看完就完了,不可能重读,倒是重新找来艾柯的《玫瑰之名》在

读,读了两星期还刚读了一半,也许这就是慢食和速食的区别。读《玫瑰之名》是因为去玩意大利,对中世纪越来越感兴趣,重新读起这本书读懂了好多以前跳过去的东西。我想十年后再读可能又不一样。

其实《达芬奇密码》的灵感来自80年代的一本畅销书,不过是非虚构作品,叫做《圣血,圣藏》(Holy Blood,Holly Grail),基本就是考证圣藏是基督的血脉,也是轰动一时。所谓圣杯,是因为亚瑟王传奇之后,我们都认为圣藏是一只杯子,是基督最后晚宴上用的杯子,或者盛了基督之血的杯子。但是Holy Grail是圣藏的意思,其实谁也不知道到底是什么,有人说是杯子,有人说是一种仪式,有人说是基督的遗物,《达芬奇密码》沿循《圣血,圣藏》的说法。

《达芬奇密码》的畅销,还跟女性主义运动之后,对于教会男权中心的颠覆运动有关。抹大拉的名誉被恢复就是之一,而且地位越来越高,因为历史学家开始发现越来越多的资料表明她是早期基督教运动中一个重要人物,跟基督倒是纯粹同志关系还是同志加恋爱的关系就不可考了,但是目睹基督复活的人就是她,那时其他的门徒都吓得不知道跑那去了。可是在基督死后的权力斗争中,男权胜利了,所以我们一直只说十二门徒。历史由胜利者书写,所以抹大拉最后被跟一个同名妓女混为一谈,跟我们的“红颜祸水”也是异曲同工。《达芬奇密码》的线索,当然就是由此展开。斗争失败的玛丽抹大拉,跑到马赛隐姓埋名,与基督的骨肉在法国被保存下来,又跟中世纪的骑士运动发生了关系,最后还扯上了达芬奇。这当然就是彻底想象了。但是抹大拉这个人物,的确是近年《圣经》研究的大热门,随着《玛丽福音》的被发掘,更是揭开了历史的一层面纱。所以,无论如何,《达芬奇密码》的作者还是很聪明的,以浪漫主义和女权主义角度重新切入圣藏和基督教故事,再加上猜谜游戏,的确是畅销书的材料。

《达芬奇密码》的史实全有争议,惟一不存争议的倒是达芬奇对于保密技术的贡献。《玫瑰之名》其实也是从西方历史中的保密与字谜文化中挖掘出很多好玩的东西,艾柯是用侦探小说的外壳,装了一本高级历史小说的内容,跟《达芬奇密码》一样,都有猜字谜的情节。

《达芬奇密码》涉及的另一中世纪遗产是秘密会社——这也是金庸小说的迷器之一,有时还把皇帝也编进去。中世纪封建社会一切都不透明,充满秘密阴谋,这一点东西方都是一样的。比如你置身西方的什么城堡、宫廷,里面发生的故事跟我们的清宫戏也差不多,只不过欧洲结束封建社会比较早罢了,而且传统与现代之间的过渡衔接比较更和缓一些而已。西方在中世纪向现代的转变过程比较长,有法国那样激烈的革命,更多是比较和缓的过渡,所以传统的东西只要无伤大雅的,保留反而很多,就比如秘密会社这种东西,在西方现代社会仍有延续。宗教组织与政权分离,宗教团体只要不害人也没人管它到底干什么,而在美国的大学里,大学生的社交好多还保存着“结党营私”的方式,名曰兄弟会、姐妹会,不是想加入哪个就能加入的。电影《Dead Poet Society》里就有反映美国东部私立名高中里面学生的小团体。这种私人团体其实在美国名校中还很流行,兄弟会姐妹会的成员一起玩互相帮助,对以后的发展也有影响。像有名的耶鲁大学叫做Skull and Bone(骷髅)的会社,非常神秘,吸收会员都自己的标准、仪式,从不对外公布。揭秘的人会指出他们的入会仪式还是中世纪那一套神神鬼鬼的东西。

会员基本上都非常精英化,美国颇有几届总统都是其会员,包括现任的布什,以及现民主党候选人约翰·克里。耶鲁是名校,出来的学生在美国各界都能混得不错,所以头骨社的成员能找一出一串各界精英人士当然也不足为奇。

所以,连现在在美国名校中还有这种让人臆想的团体,《达芬奇密码》讲达芬奇、牛顿等等历史名人都是欧洲一个精英秘密帮会的成员也就不足为奇了。如果再编进一些耸人听闻的动机,就更吸引读者了。

一本书涉及到这么多令人浮想联翩的东西,不畅销也难。所以也有聪明的学者灵机一动,按照侦探小说的路数写出稍微更深一点的畅销书的,比如上面提到的艾柯的《玫瑰之名》,又如英国教授拜厄特(A.S.Byatt)的《Procession》以及洛奇(Lodge)的《小世界》,都是塞进了不少学问可是很好看的小说。