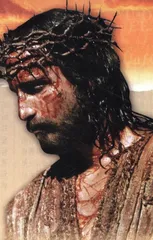

《基督的受难》

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

<spanhelvetica neue',="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" line-height:="" 21px;="" orphans:="" auto;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" 1;="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" display:="" inline="" !important;="" float:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">电影《基督的受难》剧照

“在拍摄过程中,圣灵的力量一直在支持我。”吉布森本人在谈到这部集中描述耶稣生命中最后时光的电影时,对NBC电视台的记者表示,“这是一部有关爱与信仰的作品,我觉得每一个观众从中都可以汲取到一种力量。”的确,在全美3006家影院门口彻夜排队的影迷与高达2000万美元的电影首日票房,似乎都证明这位以历史题材见长的演员导演再次抓住了全美观众的心。

相对于观众,影评人可就没那么客气了,“借着创作的幌子,吉布森又一次展现出他表现残酷场面的癖好”。《新闻周刊》的娱乐专栏作家大卫·安森说,“影片充斥着吉布森作品中一贯存在的暴力,从被拳击至爆裂的眼角,骨头断裂的喀嚓声,到横飞的血肉和大段的呻吟;与其说这是新约故事,倒不如说是一幅萨德笔下的施虐狂式图画。”

基于这些指责,影片发行商不得不将《基督的受难》定为“R”级影片。但更大的麻烦还在后面:2月25日当晚,包括“全美反歧视协会”在内的十余个民间组织走上街头,抗议《基督的受难》严重丑化了犹太人形象。“影片中充斥着传统天主教会的偏见,不公正地将犹太祭司和他们率领的民众描述为迫害基督,将其送交罗马总督并迫使他下达死刑命令的罪人。”全美反歧视协会副主席大卫·赫尔措格表示,“正是基于这些描述,基督徒在后世的几千年中将耶稣的受难归咎于犹太人,也为几千年来的反犹主义提供了基本的理论依据。”同样的批评意见不仅来自民间,也来自吉布森的犹太籍好莱坞同行;愤怒的“梦工厂”老板大卫·芬宣布今后绝对不与吉布森合作,而老好人达斯汀·霍夫曼虽然没有立刻宣布与吉布森割席绝交,但也表示对影片中表现的狭隘的宗教偏执感到“不可理解”。

对于这个问题,酷爱刨根问底的狗仔队很快有了答案:与古板的父亲一脉相承的吉布森,本人就是一位极端保守的传统天主教徒。“这部关于基督受难的电影他已经构思了很久。”影片主演詹姆斯·卡维兹尔说,“与马丁·西科塞斯的《基督最后的诱惑》不同,几乎我们作品中的每个细节都可以在四部福音书里找到。吉布森相信只有将它完成,他才可以得到某种心灵上的平衡。”

遗憾的是,吉布森严谨的考证并不能保证这部作品能够和期望的一样再现真实的历史,理由很简单:“作为历史资料本身的《圣经》,其记载的真实性并不是无可置疑的。作为一部人为的记录,它也有着自己独特的创作背景,并受到撰写时代的影响。”耶鲁大学犹太史专家伊文·马库斯在接受本刊记者采访时说,“新约圣经中谴责的犹太人,并非所有的犹太民众,而是那个背离了上帝的旨意、一心企图保住自己财富与地位的上层团体。虽然他们确实认为这位自称神子的先知很可能破坏自己煞费苦心与罗马殖民统治者维系的和平局面,但最终下令处死耶稣的肯定是罗马人。”

为了证实这一推论,马库斯提出了一系列证据:首先公元1世纪,只有罗马人才有使用十字架处死犯人的惯例,并且这项刑罚通常适用于严重的民事罪行,例如叛乱和起义。与耶稣并排钉死的其他两名囚犯,按照《圣经》的拉丁文版本来说,其罪名既可以为“偷盗”,也可以翻译为“叛乱”。另外,在罗马史学大师塔西陀的《历史》—这部可以与《圣经》所记述时代相印证的可靠著作中,也清楚地表明耶稣是被罗马总督彼拉多判处死刑。与《圣经》以及电影中优柔寡断、富于同情的形象相反,彼拉多在《历史》中则是一名标准的罗马统治者:冷酷、顽固、雷厉风行。公元29年,当他第一次进入耶路撒冷时,就因为傲慢地炫耀武力而遭到犹太人激烈反对。这位专权的总督在任内多次镇压过犹太民众的抗议活动,并曾经擅自挪用公款中饱私囊。

<spanhelvetica neue',="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" line-height:="" 21px;="" orphans:="" auto;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" 1;="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" display:="" inline="" !important;="" float:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">广受争议的《基督的受难》引来各方关注

“很明显,将罗马人的罪行转移到犹太人头上,是‘路加福音’,‘马太福音’等《圣经》篇章作者的一个审慎而深思熟虑的行动。”马库斯说,“新宗教要在严厉的罗马帝国统治下生存下去,就必须得到当权者的认可或是默许。而另一方面,基督教为了确立自身的权威,就必须与它原有的根基犹太教分道扬镳,所以宣称这个旧有宗教的上层精英背离了他们标榜的真理,就成为一种顺理成章的举动。”

但是兴奋的观众可管不了那么多,谙熟煽情手法的吉布森为他们设计了一个又一个的高潮。美国各宗教团体也为这部激动人心的卫道之作摇旗呐喊,2个月来,南加州的“新福音主义协会”已经在它的网站上售出了42000张《基督的受难》的门票;而得克萨斯州普莱诺市的阿克·博纳牧师更从自己腰包里掏出42000美元,一气购买了6000张门票分派给教区其他民众。甚至教皇保罗二世在担心电影可能将梵蒂冈40年来弥合基督教与犹太教之间裂痕的努力毁于一旦的同时,也感叹它拍得“实在太激动人心,太逼真了”。

不过也有相当一部分人认为所有的担心都是杞人忧天,“银幕形象在何种程度上可以影响我们的日常生活,本来就是一个未知数。”《纽约时报》专栏作家珍妮·马尔斯琳说,“《一个国家的诞生》引发过种族仇杀,《出租车司机》也造就了约翰·辛克利,但电影不会创造人们行为的动机,它只能对我们心中已具备的理念有一点推动作用,甚至只是一种单纯的发泄。”这一点无疑早被精明的商家算中;在与影片同日发行的众多纪念品中,卖得最火的就是模仿基督荆冠上尖刺的项链与挂坠。当NBC的电视记者在影院门口拦住几个青少年,追问他们是否真的为缅怀耶稣受难才戴上这个玩意时,几个孩子一脸茫然,蹦出一句:“不就是图个酷劲嘛!” 基督受难