报道:东方大学城债务黑洞再调查

作者:三联生活周刊(文 / 金焱 刘蓁)

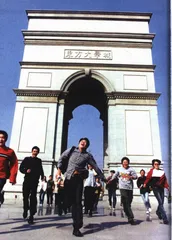

(唐巍 摄/Fotoe)

东方大学城高尔夫球场

东方大学城的高级别墅区

一个被看好的概念

东方大学城在一片平原上突然拔地而起,从一期工程的3200亩土地到2001年开工占地8000亩的二期工程,现在占地已经达到1.1万亩。即便是在遭非议时,原大学城管委会的负责人回忆起当时的情景,仍不免心驰神往:“40多个建筑工程,将近8万工人,24小时三班倒,真是一个大会战。”

如同东方大学城拔地而起一样,有人形容东方大学城自身的发展时说,东方大学城在一定程度上是拨出来的,“胆子很大很重要”。

东方大学城在某种程度上扮演着中国大学城中“第一品牌”的角色,有人用一个公式描述东方大学城,说某中学校长的智慧+某老总的胆+民间的钱=东方大学城

这个公式的核心就是大学城的概念。一位从1997年就介入东方大学城创建的元老级人物接受采访时说,大学城的雏形不过是这样一个机构:里面包括一所小学、一所中学和一所大学。这个设想在短时间膨胀起来,最终变成了一个概念:由企业投资,政府支持,将不同高校集中起来统一进行市场化运作、产业化经营、社会化服务。

“1998年5月,我们开始议办大学城,从创意到真正开始动工,开过几次研讨会,三任北京教委领导都很支持,对大学城的支持相当有力度。1999年9月1日,北京联合大学的楼盖好后,200个学生成为首批试验者。他们在这里学习一年后,由原来分数比其他学生平均低10分,变成排名在学校里比走读生高,大学城于是一下子就有说服力了。一年后,2000年9月,57万平方米的建筑起来了,9月15日学生就正式进来了。”

一个概念的实现在很大程度上是因为在成立之初,“赶上了一个非常巧的机会——扩招”。北京工业大学实验学院江宪庆院长接受采访时直截了当地说,“扩招是北京市的要求,工大是市属高校的老大哥,当然要响应,结果我们从3000人的规模扩大到了15000,可工大没有这么大的合适的地方。当时我们需要寻找一个场所,而这里又有这么大一个工程。我们也做过一些比较,觉得这里的价钱、环境和服务我们能够接受,所以就谈判、签合同。”

北京城市学院(海淀走读大学)赵家因副书记也说:“在北京我们不可能有这样大的地方。民办高校,总要找一个地方。即使不在这里也会在别处。”

北京联合大学副校长张铃说起联大入住大学城的原因时,着重提到一点:“从经济上可以节省一大笔开支,减轻高校负担。学校想要扩建,但没地没钱没时间,我们现在又急需扩招,明年招,后年招,怎么办?这就急需有一个最快、最见效的模式来弥补学校资源的不足,大学城就是这样一种模式,是一个方向。”

作为高校与企业合作产物的大学城提供的运行程序,则又为高校设计了一幅美景:企业为学校提供一切教学辅助和生活设施,提供一切后勤服务;学校把消费市场全部交给企业,按市场规则运作,当时的口号是“企业专心致志搞经营,学校一心一意搞教学”。

从东方大学城高尔夫球场沙盘可以看出它的宏大规模

政府的梦想

东方大学城建在廊坊经济技术开发区,也是开发区面积最大的一个项目,对于这一点,原东方大学城管委会负责人说,因为北京清规戒律多,“政策赶不上形势”,所以最初大学城的落脚点就定位在北京之外,“那时外企服务集团在廊坊有个联谊中心,我们就开始关注廊坊”。

不过更为主动的是廊坊市政府,“听到我们要建一个大学城的消息,廊坊市政府的人主动来找我们,而且我们买一期工程的地时,他们给我们的价格是每亩5.5万元,原价要12万元左右一亩,当时审批分了四次。”事后证明,这是廊坊经济技术开发区管委会的决定,目的是支持东方大学城从事教育产业。

从这时起,廊坊政府一方从始至终都是东方大学城事件中的积极角色。从政府的角度,东方大学城无疑也是城市发展的一个好载体,有资料说,廊坊经济技术开发区在2000年10月份的一份文件上写道,希望东方大学城能帮助开发区改善投资环境,扩大开发区的知名度。河北省廊坊经济技术开发区管委会主任王会勇接受媒体采访时也说:“作为我们当地,希望它能够给我们提供人才,提供科技成果。这是我们主要考虑的。”

在涉及大学城中心区东方大学城的二期工程开始后,这个神话本身存在的各种问题和矛盾开始突显出来。这时当地政府现场办公,他们指出:“东方大学城提高了廊坊的知名度,提升了廊坊的投资环境,促进了廊坊科技与文化事业的发展……因此把大学城建设好,不仅是北京外企集团公司的责任,也是我们每一位廊坊干部群众的责任。目前大学城的建设到了关键时期,市委、市政府的态度是下定决心,坚决支持业主把二期工程搞上去,动员全市力量支持二期工程建设。一期工程如果没有市委、市政府及方方面面的支持,不可能在不到一年的时间内完成。对于二期建设,我们也要以积极的态度,拿出实际的行动。对二期工程的建设资金,要多措并举,积极筹集,金融部门要按信贷规则,保证贷款尽快到位……”

后来,在媒体用于证实大学城累计欠债约22亿元人民币的《河北省高级人民法院对省十届人大一次会议第1011号代表建议办理情况的答复》中,明确指出大学城是作为廊坊市的形象工程出现的。在这种背景下,大学城的开发建设,便脱离了单纯解决高校扩招压力的初衷,更多是被纳入廊坊甚至河北省城市文化经济发展规划的轨道。

投资大学城带来的另一个利益主体是大学城中的地产开发商,地产成了大学城开发的主角。有资料说,已经批准和正在申请的大学城用地,绝大部分为农用耕地,且征地数量巨大。据国土资源部的统计,全国现有大学城中,政府行政划拨用地总面积占实际用地总面积的83.93%。“虽然国土资源部规定,经营性用地一律采取招标、拍卖或者挂牌方式出让,开发商从政府手中得到低价土地几乎没有可能。但以办教育的名义,开发商仍然可以用较低的价格得到土地。”

东方大学城辉煌了两三年后,2004年成为众矢之的,在媒体曝光其“大量违法圈占、使用土地,拖欠国有土地出让金1.5亿多元,并违规进行房地产项目开发、销售,建设了占地数千亩的高尔夫球场和别墅群。在东方大学城不到5年的建设过程中,不仅欠下了高达20多亿的债务,还在相关部门无视国家法律法规、或明或暗的支持和纵容下,侵吞着属于国家和他人的财产。”同时,有关部委也组织了相关调查组入驻,在廊坊甚至在河北,这一经济事件又不可避免地演变成政治事件。

神话破灭

廊坊市公安局东方大学城治安分局马学锋等人撰文谈到东方大学城的安全隐患时曾说,由于教育产业投资长、见效慢,先期资金缺口大,建筑工程多级承包,难以形成正常的资金周转,由此形成了一个顽固的债务链,这个链条上每一个环节随时都有可能激化矛盾,导致群体性事件或其他过激行为。这个债务链事后证明确实是导致东方大学城神话破灭的要素,不过在此之前,这个靠概念炒作起来的产物已经露出败相。

扩招是大学城最大的机遇,现在也成为影响大学城的直接原因。原东方大学城国立教育负责人说,大学城招生其实一直在走下坡路,“2001年是3.5万,2002年四五万的样子,可是原来的规划不止这些。”

在扩招逐渐萎缩甚至基本停止的前提下,大学城内的格局也在发生微妙的变化。北京工业大学实验学院江宪庆院长说,“从开始到现在,已经有很多高校陆续撤走了。不过也有很多高校搬进来。我们会在2004年秋季全部撤回北京,我们在这里也只是一个过渡。”

在教学西区的北京城市学院(海淀走读大学)同北京印刷学院、北京25中等学校都分布在一期工程内。北京城市学院赵家因副书记说:“我们是已经买下这里的地了,建设投入也很多。但是我们要不要留在这里,要留在这里5年还是10年,都还在考虑。而且在这里我们的教学成本大大提高。要请老师过来,交通费就是很大一块,而且老师在这边上课的报酬比在北京也高很多,还有老师不愿来。学生对在河北上学也有不满。本来是冲着北京的大学去的,来了一看,怎么跑河北来了。就会有上当受骗的感觉。”

不过业内人士分析说,海淀走读大学到大学城来,既不在于自身对大学城有什么强烈需求,也不在于大学城的工作有多么出色,最直接原因是有关领导的说服工作,这位接受采访的人特意强调说,“有传言说,走读大学到这里来的交换条件是:教委放一定数量的招生名额”。

另一个说法是,有一份调查资料在某些方面对大学城产生不利的影响。在大学城内一高校负责人的印象中,这份调查的内容是说政府对北京的大学投入太少,之后政府加大了投入。而东方大学城主要面向北京高校,政府投入不足正是双方产生互动的一个因素。对于东方大学城一再强调的特色——资源共享,打破校籍的界限,各大学间横向联合,也被认为“没有什么成效”。“其实这些学校出售的产品相似,他们的竞争性超过了互补性。”

江宪庆说:“高校和大学城的关系特别单纯。我们付租金,他们提供场地和服务。”在大学城里目前有42所高校,他们在某种意义上是大学城的主角,不过对于大学城更为重要的是资金链条。河北廊坊东方大学城的投资体制是以社会投入为主,当地政府制定相应的优惠政策,提供土地,由企业投资兴建,学校长期租赁,园区拥有所有权与办学权,其最终的资金来源,绝大多数是银行贷款。

原东方大学城管委会负责人接受采访时说,如果银行第一期贷款全部兑现,不会出现现在这个结果。记者采访廊坊工商行负责人时,他们说:“2000年时工商行给大学城贷了3亿多元,当时是省委省政府提出大学城是教育产业改革的重大举措,省委市委对这个项目都特别关注,我们的贷款也就是银行支持教育产业的一个举措。贷款到位后他们的利息一直拖欠,我们就没有再贷,后来听说别的行的贷款他们也在欠着。”

东方大学城开发有限公司董事长金卫华说,到2001年的春季,银行不再提供贷款,二期宿舍楼和教学楼都摊在了半截上,都是烂尾工程。这时候,政府伸出了援助之手,协调廊坊商业银行、协调河北省的建投总公司给他们贷了一个亿,总算把二期的活给干完了。

面对东方大学城“十年内要完成总投资120亿人民币,建筑总面积达780万平方米,容纳学生15万名,教职员工5万名的具备产学研一体化特征的教育城、科学城、生态城、人才城、文化城、旅游城、文明城”这样一个规划,廊坊市是否具备持续追加投资的经济实力值得怀疑。有说法说,东方大学城实现收支平衡的时间很短,巨额施工单位垫资偿还遥遥无期。而按建设资金的返还途径来看,有人指出:“学生的学费和住宿收入是主要来源。”为此有人给东方大学城算了一笔账:如果按照一位学生学费分成1300~1500元,住宿为1500元计算,5万多在校生的收入为亿元左右。而投资公司每年需要投入的物资管理费用同样是这个数字,5万学生的规模仅实现收支平衡。因此,大学城的学生入住规模成了投资者紧紧盯着的救命稻草。

这样看来,速生的这座大学城实际已经走入了一个怪圈。

大学城:大学抑或城市的困扰

东方大学城里现在有近6万人口,主要居民和主要的商业机构都是大学,是他们初步使东方大学城有了“城的概念”。大学城运行三年多后,人们发现,起初的商业性冒险行为,不仅靠一个团队已不足以控制现在的局面,而最开始的目标还能否适应现实情况,也已经不是靠一个商业机构就能操控得了的。政府的介入,也只能延缓矛盾的爆发

大学城曾经成为各地政府关注的热点。图为座落于陕西省内的西部大学城

教育发展大厦在东方大学城几乎是地标式的建筑。大厦一层过去有一家装修考究的川菜店,给记者印象深刻的是川菜店考究的装修下难以掩饰的冷清。

起先看好大学城的商机,现在又大感失望的应该不止川菜店老板一人。被形容为“街道宽敞,校园幽静,视野开阔”的大学城,更多时候给人的印象是“鲜有生气”。不过这还不是东方大学城最不好过的日子——有人形容说,在寒暑假时,这里就是一个放假的市场。前任大学城管委会负责人说,在这里长期状态是,商家不赔钱的可能只有一两家。商业区的冷清一直延伸到教学区、综合设施区……与之相伴的,是东方大学城一直以来面临的各种“琐碎问题”:冬天没暖气,争抢学生公寓,上下楼漏水、管道堵塞,地基塌陷……还有人说,春节期间整个大学城必须关闭,原因是有人来逼债。

不过,目前东方大学城面对的已不仅仅是大学的问题,更多的则是“城市”的问题。说起大学城的运作,有人总结说,它首先是一个商业项目,在那么快的时间内发展起来,在政府一定意义的支持下,这里的发展速度远远快于其他地方的商业发展,“超常规的发展肯定有问题”。

大学城内原国际学院城的一位负责人说,大学城没解决的问题,是如何吸引人的迁移,保证就业、保障个体安全,以及商业支持程度,“到现在,最开始的目标还能否适应现实情况是个问题,这已经不是一个商业机构能操控得了的。”

大学城里的人还清楚地记得,有一段时间,城外面的出租车不能进来,城里面跑的又是黑车,人们抱怨说,“这儿总不是另一个行政区域吧”。在大学城南门还出现过一个自称“南门王”的保安,“简直就是地痞流氓”。还有一个例子是,据说有一辆小轿车在路边陷了进去,保安却出人意外地提出让车主赔钱,事后是大学城派来两辆铲车和一辆轿车才把陷进去的车弄出来了事。

这位国际学院城的负责人认为,这就是一个商业机构来运作一个城市必然要面对的问题:利益分割太细——这会使商业机构不得不降低整个水准,在很低的标准下起动。

对大学城的创建者们来说,城市化管理的一系列东西就在这时都涌了进来。曾经接待过记者的管委会办公室工作人员王小平本身就是政府介入大学城的一个例子,他是从廊坊招聘来的公务员,而此前,开发公司有管委会,但没有行政职能。王小平解释两者的不同时说,原来大学城管小商小贩,管假冒伪劣,都是企业行为,现在变成了政府行为。

对于政府介入的直接原因,有人解释说是因为不断有人在打官司,来自大学城管委会的说法是企业主动去找政府,“企业只能是维持着,这个大学城已经太大了”。

公安局的进驻是政府进驻的一个标志。细算起来,廊坊市公安局东方大学城治安分局至今成立已有一年多时间,该治安分局现在有20多名民警。治安分局负责人说,“这些民警担负着近6万人口的治安管理任务,警力严重不足,对大量治安刑事案件疲于应付”。

这位负责人总结大学城的问题时说:在消防方面,大学城内的部分建筑消防设施不完善,加之大学城学生生活和学习相对集中,产生的消防隐患比较多。另外,大学城周边治安环境很差,周边的桐柏、堤上营、上下庄头、北京柴厂屯、城内堤口村等村镇,流动人口多,与城内人员冲突机会多,管理难度大,一些不法之徒在此租房落脚,伺机作案。

公安部门提供的数字说,侵财案件和打架斗殴成为大学城案件的主要类型。在各类案件中,侵财案件和打架斗殴各占57.4%和27.4%,“打架斗殴多是在公共场所酗酒滋事和其他矛盾冲突,侵财案件则多属于学生之间的内盗”。