报道:如何拯救你,艾滋孤儿

作者:李菁(文 / 李菁)

艾滋孤儿也许称得上是这个社会最脆弱的群体(张鸿飞 摄)

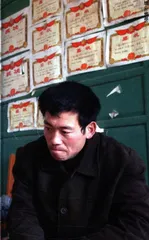

“关爱之家”停办了,以后的路怎样,朱进中有些茫然 (张鸿飞 摄)

朱进中与他的“关爱之家”

朱进中是某艾滋村的一位普通村民,同时也是一位艾滋感染者,在外界一些关注艾滋问题人士的帮助下,朱进中在他所在村成立了专门收养艾滋孤儿的“关爱之家”。虽然由于种种原因,“关爱之家”目前已划上一个句号,但它赢得的广泛社会好评无疑是艾滋孤儿抚养方式的一种可贵尝试

落幕的“关爱之家”

从县城坐车走半小时左右,就到了朱进中所在的岗王乡。通往村里的是条土路,每有车经过,便有一股呛人的尘土扑面而来。就在小车的颠簸中,司机指着远远的一幢二层楼房:“到了!”

朱进中的家在村里算是条件稍好的。2月11日中午,太阳暖暖地照在这个院子里,两只小狗在角落里亲昵地玩耍、打滚,寂静的中午,只剩下一台老式双缸洗衣机“嗡嗡”转动的声音。

不知道52个孩子都在时,这里曾是怎样的喧闹。1月29日,朱进中所在的柘城县新开了一所专门收养艾滋孤儿的“阳光家园”,按照政府要求,朱进中“关爱之家”里的孩子都要转进“阳光家园”,院子里一下子冷清下来。

朱进中的爱人把一件又一件沾满了泥巴的衣服扔进洗衣机,这些孩子们原来穿的衣服都是大家捐的。转到“阳光家园”后,孩子们都换上统一的校服,她也不清楚这些衣服是否还需要。问她孩子一下子都走了是否习惯,沉默寡言的她勉强笑了一下。在场的一位老乡说,当天宣布关闭“关爱之家”时,有的孩子当场嚎啕大哭。

朱进中有些落寞地在站在二层的一间房子里,看着一撂叠得整整齐齐的被和贴满整面墙的奖状。孩子转到“阳光家园”后,这几天他在清理剩下的东西。在此之前,他陆续收到捐款33万元,现在剩下4万元左右的现金,这笔钱怎么处理,帮着管理账务的几位村民说,就看上面的领导怎么决定了。

2月12日9点,记者第二次来到村里采访时,遇到了一大早便来到家里的潘老汉。67岁的潘老汉告诉记者,他有三个儿子三个女儿,大儿子和二儿子都因为卖血得了艾滋病,三儿子在广州打工一去不回,“三个闺女有两个也感染了”。可怜的潘老汉因为腿摔断了,输了二儿子的血,结果也感染了艾滋病,家中的一堆孙子孙女成了他最挂念的。孙女原本也被送到这里的“关爱之家”,“送到这儿来俺放心啊!”后来县里要求转到“阳光家园”,潘老汉不同意孙子离开本村,由他直接领回了家,老汉的理由是如果想看孙子还得坐车到几里地之外,“俺还哪有那个钱?”原来“关爱之家”里的52个孩子,除了40多个已去“阳光家园”外,剩下八九个孩子坚决不肯去的,每天中午仍然跑到朱进中家里吃饭。

朱进中最多时收养了52个艾滋孤儿 (卢广 摄/Sun-pic)

朱进中说,县里在找他交涉让其停办“关爱之家”时告知,一是朱进中本身是个感染者,“不适合”做这件事;第二,“关爱之家”没有在民政部门注册,“不合法”。

去年年底,经中央电视台“新闻调查”报道之后,“关爱之家”逐渐为外界所熟悉,并吸引了许多捐款捐物,但从根本上说,仍是个没有“名份”的组织。朱进中说他去年夏天曾找到民政部门注册,但对方“不给办”。虽然“关爱之家”已经停办,但在记者前去采访的两天之内,发现仍有要求朱进中收养自己孩子的村民不停地找上门来。2月12日上午,在村里卖菜为生的一位妇女来到朱进中家,恳请朱进中收下自己的孩子。“俺爱人得这个病死了,俺身上也带菌(艾滋病病毒),还有仨孩子,交不起学费,想找进中收下俺的孩子。”中年妇女一脸焦急之外,还有些不解,“能不能帮打听一下,进中这个地方到底违法没有?”

朱进中家院外,用新砖刚刚砌起的整齐的围墙比较引人注意。朱进中说,春节前一家公司刚刚为朱进中捐赠了10万元人民币,按原来的设想,朱进中希望盖一座新房子,“建成一个给艾滋病人的综合性福利院”。除了继续收养艾滋孤儿之外,一些因艾滋病失去儿女而无人照料的老人也可以接到这里来得到照顾。

52个孤儿一个爹

朱进中出生于1967年,但他面上的皱纹和神情,使得他看上去要远远超过他的实际年龄。比较起来,他算不上是善于言辞的人,但与周围乡亲相比,他的普通话和表达能力已算最易被外界所理解和接纳的了。

提起朱进中,村里几位老者仍很习惯地用“平民出身”一词来介绍他。朱进中的经济条件在村里并不算好。朱进中是家里长子,90年代初,“那时刚刚与父母分家,两个孩子又小”,和当时众多受“血浆经济”蛊惑而盼望摆脱贫困的农民一样,朱进中也数次跑到县城去卖血。从1997年开始,朱进中所在村的村民开始不断得“怪病”死亡。经济条件稍好的几家到防疫站检查,村里人第一次得知“艾滋病”这个名称。2000年8月,朱进中在郑州也检查出是艾滋病感染者。在随后住院期间,朱进中认识了很多病友,在这些病友帮助下,朱进中从一些国际组织和福特基金会那里拿了很多宣传艾滋病资料回来,发到村里作宣传,后来他被吸收为中国性病艾滋病防治协会会员。与此同时,初中毕业、相对教育程度稍高的朱进中也不断地将感染艾滋病的村民介绍给北京一些作艾滋病药物实验的大医院,让村民处境稍有些改善,因而也慢慢在村民中有了一定威信。

“关爱之家”的诞生,不能不提到一位名叫杨洁的人。据朱进中介绍,杨洁是一位台湾画家,一直希望能为艾滋孤儿做些事情。2002年6月,朱进中到北京培训时,一位会友将他介绍给杨洁。2003年春节大年初三,杨洁飞到河南,走访了艾滋病疫情比较严重的上蔡县和朱进中所在的柘城县。杨洁被看到的实际情况所震动,她当即表示希望朱进中收养一些艾滋孤儿,由她来资助。

去年2月底,“关爱之家”在杨洁第一批投入的8000元钱基础上建起来,朱进中用这笔钱做了床铺,买了生活用品等,第一期招收了20多个因艾滋病而父母双亡的孩子。朱进中起初把孤儿院办在了村委防疫所的一楼里,但“后来村民发生了误会,他们说这些孩子能在这儿吃饭,单亡(指父母有一方因艾滋病去世)家庭的孩子咋就不能在这儿吃?”晚上,心怀不满的一些村民朝房子扔石头,在外面办不下去了,迫不得已,朱进中只好把孤儿带回家。

此后一段时间内,每一两个月左右,杨洁会寄两三千块钱给朱进中,有了杨洁的资助,朱进中收养的孤儿由20多而40多,到最终的52个孩子。“关爱之家”使这些原本生活都难以为继的孩子有了一个可以生存的地方,“至少不让他们到处流浪了”,朱进中记得一个男孩最多一顿吃了七碗米饭、一个馍。

“我对他们没有太高的要求,有正常的吃、住,能吃饱饭,培养一技之长就可以,要求他们每个都能考上大学也不现实。”朱进中实实在在地说。52个孩子中最大的15岁,这些孤儿中有的已出现“问题少年”的苗头:“有的一天能抽上两包烟,有的沾上偷鸡摸狗的习惯,已经染上恶习了。”都在一个村里,孩子们喊他“大伯”、“叔叔”和“爸”的都有,“管这么多孩子,没耐心可不行,家里两三个孩子都闹得不行,更何况这么多孩子!”对收养艾滋孤儿者来说,钱固然是必不可少的一个要件,但“耐心”和“爱心”也同等重要。

以往,艾滋孤儿的一日三餐都在“关爱之家”解决 (卢广 摄/Sun-pic)

(张鸿飞 摄)

(张鸿飞 摄)

新开办的“阳光家园” (张鸿飞 摄)

在朱进中一楼房间的二面墙上,13张大红纸工工整整地写着为这些孤儿捐款捐物的情况,从十几箱胶鞋、一包衣物到几万元现金,来自不同捐赠者的每一笔捐赠都记得清清楚楚的。在“关爱之家”的运作上,朱进中先是以每月200元钱的工资从大队请来一个会计帮着管账,“连买包洋火(火柴)都要记账”,说话的老者叫朱广济,曾在供销社作干部。他说,去年11月,因为种种原因大队会计离开,这几位曾在大队或乡里担任干部的老人便过来义务帮记账。几位老人特地将保存的几大本账簿拿出来给记者看,果然每项都写得清清楚楚。

每个月杨洁也会派人来审查账目情况。在双庙乡采访时,记者恰巧碰到了这位来自广州的志愿者阿俊,他也是一位感染者。阿俊每个月都会从广州坐火车,辗转来到双庙,检查朱进中这里的账目。因为“关爱之家”要停办,阿俊特地又跑来一起核对最后的账务,“合作得很好,没什么问题”。阿俊说,因为朱进中夫妻两人都为“关爱之家”操劳,基金会原准备从这笔钱里给朱进中发点劳务费,但被朱进中婉言谢绝了。

据阿俊介绍,杨女士本人以开花店的微薄收入来做艾滋病的慈善事业,孩子多了之后,陆陆续续投入了4万多元的杨女士一度无法再支撑“关爱之家”的开支,那一段时间也是朱进中最难过的时候,“家里的四五亩地种的小麦都吃得光光的”。朱进中开始四处化缘,11月份,再度赴京求助的朱进中得到了媒体的关注,被中央电视台“新闻调查”报道的第二天,来自全国各地的捐款捐物源源不断地送到了双庙乡,52个孩子的生活得以又继续一段时间。

从“关爱之家”到“阳光家园”

在距离县城不远的公路边上,当地政府建了“阳光家园”。从设施上看,“阳光家园”的条件显然是“关爱之家”远不能及的:整齐的宿舍和教室,宽敞的校园。

在“阳光家园”,记者见到了县艾滋病综合领导组办公室主任张仲印。一直保持着微笑的张仲印带记者参观校舍,他特地提醒记者注意一个细节:学生宿舍内安装了空调,而相邻保育员的屋内没有空调:“说明我们政府对孤儿们的细微关心。”他介绍说,“阳光家园”西边的四排房子是模仿小汤山医院的模式,用18天时间建成的。从财务室、医务室到图书室,一应俱全,张仲印说,县医院的一位医生每天驻校。图书室里的电视也是很高级的背投,看得出,政府颇费苦心地建立了“阳光家园”,就是为保证这些孤儿们的正常生活与教育条件。张仲印告诉记者,建这所学校,政府已经投入了180万元。

“关爱之家”与“阳光家园”的不同之处在于,朱进中更像是一位大家长,负责解决孤儿的一日三餐和生活起居问题外,再替孩子们交学费,让孩子们在社会上的学校受教育。而“阳光家园”则是一个完整的体系,从衣、食、住、行到孩子们的教育,全部解决。张仲印说,“阳光家园”实际可容纳100位孤儿生活,现在已派来了8位老师,从小学一年级到五年级都有专门的老师上课,目前只有59位学生的“阳光家园”已有近20位工作人员。

朱进中与其收养的52位孤儿的故事被媒体报道后,2003年12月11日,中央电视台捐赠了100万元人民币。捐赠协议上说,捐款“用于帮助朱进中抚养的52名艾滋孤儿的生活所需”,条文规定,52名孤儿“每人每月按150元人民币支付”,经费“随孤儿的抚养转移而转移”。“到了‘阳光’,监护人就是政府,‘阳光’就是家了。”张仲印说,“关爱之家”里的孩子转到这里后,已按每人每月150块钱的标准生活自动从这100万捐款里扣除。

探访艾滋村

朱进中所在的双庙乡是豫东的一个普通小村,也是后来被外界公认的艾滋疫情最严重的县里最严重的村。

司机朱师傅也是这个村里出来的人。他说以往开到村口时,都有人把守,“最近不查了”。下了车,迎面碰到的第一位老人叫朱渊兰,他自告奋勇要带记者走访一下。

看到进来了陌生人,几位正在闲聊的妇女跟过来:“是记者吧?能不能采访一下俺?”其中一个问:“能否帮俺说说药的事?”另一位则一直不停地问,“治俺这个病的药出来没有?”

“俺们几个身上都带菌!”问她得病的原因,毫无例外地的是“卖血”。“俺抽了十几个(次)!她更多,有几十个哩!”稍微年轻一些的妇女笑着指着旁边年龄稍大的一位,让年轻的那位写下名字,她有些不好意思地说“不会写”,只知道自己叫刘雪玲。

今年34岁的刘雪玲说,她第一次是1993年在县城的血站卖过血,她记得卖了16次,每次40元。她和爱人都是感染者。她说知道自己得病后,有段时间,“看见小孩就哭,整整哭了两年。”现在她最大的担心是自己去世以后,孩子怎么办。“想把孩子送人,可是人家嫌弃。”

年龄稍大一些的叫高清志,今年48岁。高清志除了在县城之外,后来又在村里开设的非法血站卖过血,攒下的钱为儿子结婚用。村里老人说,村里人原本是到县城卖血,后来血库被县里封了后,1994年前后,血头又进村租了东南的一家私人住宅当作血站,日夜采血,有的村民一天就能抽上两三次。“俺村里死的人多的很!”现在高清志也已干不动活,一干活腿就抖,浑身出汗。

艾滋病使原本就不富裕的村民更加雪上加霜。探访艾滋村,最大感受是,这里并不像外界想象和传说的那样可怕,反倒是村民对死亡的习以为常更让人心惊。“那时不知道是这个病,光知道长期低烧,成年腹泄,有的起疱疹。”据介绍,27岁的王笑音是村里知道的第一位得艾滋病去世的青年人。自此以后,“死亡”便成了笼罩在这个村子挥之不去的梦魇。2001年是村里死亡最高的一年。“全是青壮年”,村里的老人不无惋惜地说。不少家庭或者是夫妻两人同时患病死亡,或者是男方已去世,女方改嫁他乡,遗留下的孩子只能跟毫无收入来源的爷爷奶奶一起生活,这些孩子成了全村人共同的心病。

梁艳艳(后排左五)和“东珍学校”的艾滋孤儿们 (张鸿飞 摄)

李丹与他的“东珍学校”

尽管事先已从李丹那里得到学校的详细地址,但到了那条街上,当地的出租车司机一路上停下来四次打听,却仍然摸不着头脑。最后七拐八拐地在一条狭长的巷子里才找到了。

“校长”李丹是位26岁的北京人,他的“正职”原本是中国科学院天文学硕士研究生,这个身份使“东珍学校”被赋予更多关注和更多意义的同时,也遭受同样多的怀疑和批评

清真寺里的学校

2月13日下午,走进“东珍学校”小小的院子,几个孩子正在扫地。院内其实就是几间旧教室,走进去,立即感觉到里面的阴暗潮湿。下午的课已经结束,几个孩子挤在一间有电视机的教室里,“快!《还珠格格》开始了!”一个小男孩着急地催促另一个孩子。

教室边的一个屋子,是孩子们的简易食堂。学校专门雇了一个阿姨,以每天5元钱的标准给孩子们做饭,几位工作人员吃着和孩子们一样的饭。“东珍学校”是为艾滋孤儿开办的学校,现在已收养了16位学生。说是学校,其实它承担的不仅是教育提供者的角色,而是包含了吃、穿、住、行等一整套内容。

“当时的想法是先把他们带出来,离开那个环境,但办学校并不像想象的那么简单。”李丹原来设想的模式与朱进中的“关爱之家”类似,他们负责解决孩子的生活和学费问题,将教育交给社会来办。但联系了几所学校后发现,这样的想法并不可行:“学校校长可以接受,但怕别的学生家长有压力。”李丹于是决定自己开办学校。

2003年10月23日,一个朋友说服阿訇,把这几间废弃不用的阿拉伯语学校借出来。同时,在一位当地村民帮助下,因家里有艾滋病人而濒于失学的十几位孩子被接到这里,“启动经费都是以个人名义从朋友那借的,”李丹说。学校雇用了几位老师管理这十几个孩子。稍显特殊的是,因为得到了阿訇的支持,周围居民对这所特殊的学校并无多少排斥。

在略显破旧的教室里,另一位志愿者梁艳艳正在认真誊写数学成绩。梁艳艳是中国人民大学的学生,与李丹一样,也是在大学参加社团活动时与艾滋病打上交道。去年7月毕业后来到商丘,在学校担任数学老师,这个只有23岁的女孩子头上竟有些白发,年龄稍大的女孩子已超过她的个头。

两次造访东珍学校,遇到了三拨记者,从中央台到地方台,从电视媒体到纸媒体,看得出,梁艳艳对记者的态度始终若即若离。梁艳艳坦率地承认自己对媒体的感情很复杂:“我不希望总有记者来,提醒他们是与正常孩子不一样的人群。可是如果没有记者,他们也得不到那么多关注。”

翻开学生的作业本,上面有些歪歪扭扭的字一下子还不好辨认。梁艳艳在孩子们作业本上的评语让人感觉细致而温暖:“习题作得很认真!如果能帮助一下弟弟就好了!这样弟弟会说,有个哥哥真好!”评语的后面,是红色圆珠笔勾出的一个笑脸。

孩子们似乎并不怕梁艳艳,摄影师组织大家拍个合影,半天也集合不起来。让人感慨教这些孩子,靠的绝非一时的冲动和热情。

问艳艳是否对这些孩子偶尔也会产生灰心,艳艳坦率地说“有”,“有时他们把以前不好的习惯带到这儿来,一旦恼火就骂人,言语特别伤人”。艳艳说,昨天晚上,两个女生打起架来差点动手,还是老师给拉开了。艳艳的另一个苦恼是孩子们“对科学的东西不了解”,他们费尽苦心地按照营养搭配给孩子们做的菜,孩子们却说“不好吃”,“有时就强迫他们吃”。

梁艳艳说,感觉这些孩子最大的变化是“不那么自闭、也不那么自私了。”艳艳说,这些孩子刚来的时候,也许是以前的生活过于贫穷,特别维护自己的东西,再者就是“打架特别多”,因为他们好像不会用别的方式处理矛盾。她有些欣慰地说,现在这些孩子有什么委屈已学会向老师诉说,“学会用理性而不是打架方式解决问题了”。

李丹的理想家园

看得出,26岁的李丹尽量使自己的一举一动更加符合“校长”的角色。尽管大部分时间他都一脸严肃地谈论这个年龄的年轻人日常很少谈论的“艾滋”等问题,但偶尔,他也会像这个年龄所有的年轻人那样,突然兴奋地说:“你知道嘛,这里的游戏厅一毛钱一个币,在这儿玩很过瘾!”

因为大学期间在红十字会的工作经历,使李丹自此与艾滋病打下了交道。此后的几年内,他用过各种方式参与艾滋病领域:几年前,他曾帮助村民上访,最后换得村民每个月200元代金券用来买药的权利。后来又自己走访艾滋村民,或按照村民提供的背景资料,给无钱上学的艾滋孤儿提供一个学期的学费,并且按照每人每月100块钱的标准,为20个孩子提供生活费。本身并无收入来源的李丹“拆东墙补西墙”地坚持了5个月。

最终这种“一帮一”的方式也被他否定掉了,虽然这个方式对志愿者来说是“最简单”的,但“它很难实现你最初想要的效果”。不像“希望工程”那样有政府自上而下的信息支持,像李丹这样希望能给最困难的艾滋病家庭提供帮助的人,得到的资料不准确。在一些仍然保持宗族观念的乡村里,提供信息者为了得到资助,经常把本家族的人报上来,“有的人根本就不是艾滋病人”。

“其实对村民做的工作最终是失败的。”李丹很坦率地说。李丹认识到,总是希望用自己的理念来影响别人,而这不是短期内能实现的,“我们希望这些孩子有知识和健全的人格,以后继续我们的理念去继续帮助别人。”从学校选择的让孩子们背诵“三字经”、“弟子规”等古文中看得出,李丹和梁艳艳他们在煞费苦心地期望着达到他们的“精神救治”目标。

没有注册的东珍学校面临一系列问题:孩子上学期间,如何衡量教育质量和水平?学生小学读满后,毕业证由谁颁发?如何继续升学?李丹的想法是通过正常渠道为学校获得一“名份”,使之有颁发毕业证书以及未来更多权利的资格。李丹说他曾与当地民政部门联络,对方告知,要注册一个学校,需要100万元人民币。尽管这对李丹来说无异于天文数字,但李丹还是很认真地盘算,寄希望于从别处“化缘”找来这100万,以被“招商引资”者进入当地。

看得出,李丹对学校的未来,既有信心也有野心,“我想继续扩大学校,如果止步于小,无异于自杀”,“中国艾滋病事业需要一个榜样,我们要以合法的方式争取我们的事业”。

梁艳艳坦率地说自己和李丹在学校的定位和发展方向上有分歧。她的想法是学校的角色应该类似于中转站,“他们最终还是要融入到正常的教育中去,让社会接纳他们,让他们得到学籍,增加竞争意识,获得升学机会。”艳艳说,李丹的想法则是期望建立从小学到高中独立的教学系统,艳艳担心“会给孩子养尊处优之感”:“如果学习不好的话,如何建立淘汰机制?”

在评价孤儿院这种模式时,高耀洁坦率地表示不看好这种方式:“他们有相同的经历,聚集在一起,容易产生不正常的心理。另外,集中办孤儿院还牵涉到经济问题,如租房、工资、生活用品等等,加重了社会负担。”一些艾滋病工作者对李丹将学校建立在城市,主动被动地增加许多成本颇有微词。李丹则认为,自己的苦心是希望孩子们脱离原来的环境,“城市里比较好的眼界,外面的世界不是看就能体会的。

问起李丹靠什么生存,他微微一笑:“网上写文章赚点稿费,3个月挣了2000多,有时花女朋友的钱,花父母的钱。”李丹说他知道外界的许多批评,“我们只是起步阶段,不可能做到尽善尽美,应该允许犯错。”

梁艳艳对孩子们也很注意教育方式 (张鸿飞 摄)

艾滋孤儿的几种救助模式

艾滋疫情在一些地区的爆发而带来的遗孤问题,在以往中国没有可参照的模式和经验。对于目前由政府或民间发起的救助模式,艾滋病社会工作者胡佳大体归纳为以下几种:

“高耀洁模式”:近年来,经民间著名的防艾人士高耀洁的联络,6位艾滋孤儿被山东曹县一些人家收养,这种模式被公认为对孤儿的身心健康发展最有利的一种。但是这种模式具有一定的特殊性,因为山东曹县是高耀洁的老家,当地人更多地依靠人情来接纳艾滋孤儿。因为没有政策,户口问题得不到解决,分散抚养的模式也有许多现实困难和障碍。春节期间,来自河南上蔡的4位孤儿在重庆收养的失败恰恰证明了这一点。

“李丹模式”:即建立一所独立的艾滋孤儿学校,承担孤儿从生活到教育的全部责任。因为脱离原来的环境,存在孤儿的心理调适问题。另外,因为重建一整套完整的教育体系,包括雇用老师、修缮教室等,主动被动地加大成本,不利于利用现有资源。高耀洁对这种方式也坦率地指出,因为孤儿生活在一起而相互影响,不利于孤儿的心理健康。

“朱进中模式”:着眼点在于解决孤儿的吃、穿、住等生活问题,教育交于社会解决。是一种立足于本乡本土的救助方式。地理条件的便利,利于亲属来看望这些孤儿,也节省资源,利用社会上已有的资源,不需要重建教育体系。孩子们所有的生活费,包括上学所用学费,都由朱进中借助社会捐款成立的“关爱之家”提供,朱进中实际上也承担着家中“父亲”的角色。

“阳光家园模式”:是政府投资孤儿方式。与李丹的模式相似,硬件设施很好,但需要重建一整套完整的教育体系。无扮演“父母”角色者。

另外,胡佳介绍说,他们正在尝试一种新的模式,这种模式是,在艾滋病地区帮助感染者成立互助组织,同时向城市白领和国际组织征集志愿者,轮流去乡村,调查艾滋孤儿情况,建立资料库,帮助有意助养者提供信息并筹集资金。这种方式为志愿者带来的负担相对较小,“是一种可持续的发展模式”。