用这肉身,抵御流光

作者:三联生活周刊(文 / 何谓)

《剪影雕饰的广场》,蒙大拿、布特

<spanhelvetica neue',="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" line-height:="" 21px;="" orphans:="" auto;="" text-align:="" center;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" 1;="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" display:="" inline="" !important;="" float:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">《入口》,德克萨斯、休斯敦

如何对抗一去不回的流光?

用照片?用电影?还是,用回忆?

当人们发现自己可以记录沧海横流中的一瞬,那时候他们一定高兴坏了。

电影于观者来说,更多的是从中洞见别人的生活,或者是在别人的生活里洞见自己。而电影对文德斯来说,则是一种武器。

“我用电影对抗失却的悲剧,对抗世界的消逝。”在1987年发表的一篇文章中,这位几乎已经确定大师地位的导演这样写道。这一年,文德斯42岁,距离他拍出自己的第一部剧情长片《城市之夏》(Summer in the City),已经过了17个年头。

少年影痴

对于疯看着盗版DVD的这一代中国影迷来说,文德斯并不是一个陌生的名字。许多人并没有赶上他的《德州巴黎》(Paris,Texas)在内地的公映——那已经是20年前的事了。《德州巴黎》1984年获戛纳大奖,那时候竟能够在国内的影院公映,现在想来也是很神奇的事情。现如今中国电影开放得很,每年引进数十部美国大片,欧洲派的作者电影反倒是全赖盗版才能和国内的有知有资青年们见面,真是极大讽刺。

与很多人一样,初次接触文德斯的作品是他2000年的《百万美元大酒店》(The Million Dollar Hotel)。在那部电影里,好莱坞出了名的硬汉梅尔·吉布森变成了一个半身不遂的警探,要靠特制的钢套才能固定他畸形的肌肉,勉力成为正常人中的一员。可“百万美元大酒店”里就没什么“正常人”,身家难以计算的富豪有个沉迷艺术不务正业的儿子,结交了一个弱智者、一个妓女,还有一个以为自己是约翰·列侬的神经病。可这一帮不靠谱的青年在文德斯的镜头下却如此之美(我永远记得扮演的女主角第一次出场时,镜头在她身边仿佛起舞弄轻影的游动,竟是那么迷人),可这不正常的故事却指向庸常生活最深处的虚无,在U2乐队绝望而凄清的歌声里,男主角在清晨的摩天大厦楼顶奔向天际,然后坠落在深蓝的清冷里。

那个热爱艺术的富家子弟后来会让我想起文德斯。文德斯上大学的时候念的是很有前途的医学专业,可没过两年,他耐不住性子转了去读哲学。可从小就喜欢看美国电影的他最后还是决定去学电影。可是谁能想到,日后为无数人热爱的一代大师,当年报考巴黎高等电影学院却惨遭失败。可是这位少年影痴仍然决定前往巴黎。在《电瘾》(Emotion Picture)一文中,文德斯这样回忆到:“刚开始我去看电影,是因为只要1法郎就可以让我在暖和的电影院里呆上两个小时。但是后来我上瘾了,每天要看三四部电影,周末更是要看七部电影。有那么一年时间,我疯狂地补习着电影史。”

我相信许多人看到这里能会心一笑,我们中的许多人也有这样疯狂补课的历史,或者正在这样疯狂补课。每个人都是这样长大,这陈年的故事,也许正照见前路希望的光芒。而文德斯也不忘在日后的电影生涯里向那些当时的希望之光致谢致敬。

1980年的《水上回光》(Nick's Movie-Lightning Over Water)向尼古拉斯·雷(Nicholas Ray,《无因的反叛》)致敬,不料文德斯却拍下自己偶像的弥留时光。谈起这段往事,他坚持认为:“无论如何陪伴着他(尼古拉斯·雷)一起工作,比让他躺在医院里知道自己时日无多要好。”1984年文德斯前往东京,后来拍出了《寻找小津》(Tokyo-Ga);1996年的《光之幻影》(A Trick of the Light)他更向整个德国电影表达了缅怀与敬意。

我想,对于一个曾经的少年影痴来说,最开心的事莫过于用电影来亲近自己当年偶像了。1977年,文德斯和《逍遥骑士》(Easy Rider)的导演Dennis Hopper合作拍摄了后来引起弗朗西斯·福特·科波拉注意的《美国朋友》(The American Friend)。细心的影迷会发现文德斯私密的快乐:他请到了自己的两位美国偶像——尼可拉斯·雷和山姆·富勒(Sam Fuller)客串。

摇滚青年

对于听着卡口CD长大的一代中国摇滚乐迷来说,文德斯也应该是一个值得会心一笑的名字。他的音乐口味(当然这所谓的音乐口味我们也只能从他的电影中窥见)现在看来其实颇为主流,Nick Cave、Lou Reed、U2……这些都是现在登得大雅之堂的所谓摇滚乐。当然“现在看来”四个字其实颇有些刻薄,相信许多人也曾经像文德斯恶补电影史一样恶补摇滚乐,只是我们90年代才开始听的音乐,文德斯在他80年代的音乐里已经大量使用。甚至,他借着拍电影去结交这些音乐人——想来,他一定是喜欢他们的音乐才去结交他们的吧?

在《柏林苍穹下》(Wings of Desire,又译《欲望之翼》)里,男女主角在Nick Cave的音乐会(说是音乐会,其实是酒吧的小规模演出。对于现在终于能听上优秀地下乐队演出的内地乐迷来说,这又是多么亲切的情境。)上邂逅;在《柏林苍穹下》的续集《咫尺天涯》(Far Away,So Close)里,Lou Reed的演唱会成为堕入凡间的天使去听的第一场音乐会,而Lou Reed本人甚至在天使失意人间的时候走到他的面前,说出一番鼓励的话来。

把时间往回拨上个24个年头(《咫尺天涯》1993年公映),那是1969年,文德斯拍出了生平第一部短片《阿拉巴马:离家2000光年》(Alabama:2000 light year form home),这部片子据文德斯自己说,讲的是“All Along The Watchtower这首歌由Jimi Hendrix唱出来和Bob Dylon有什么不同”。而他同年的另一部短片《3张美国LP》(3 American LP's)连名字都是关于音乐的,而且还是美国摇滚乐,因为文德斯觉得:“美国摇滚乐是关于情绪和图像的,而不是关于声音的。”

事实上,探究“二战”后德国人对其生活中无法抹灭的美国文化的矛盾、冲击情结是文德斯电影的一个重要内容,几乎没有一位欧洲导演像他一样,呈现出如此丰富、醉心于美国势力的表征。他就是在美国文化的氛围中成长起来的,当他回望人生的时刻,相信那些最初的激动与感伤会是这虚空的人生的出口之一。

是的,虚空人生,文德斯和我们一样,在对抗这人生的虚无。电影或摇滚,不过殊途同归。

<spanhelvetica neue',="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" line-height:="" 21px;="" orphans:="" auto;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" 1;="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" display:="" inline="" !important;="" float:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">《日出前的加利利湖》

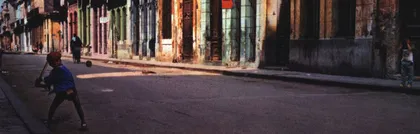

<spanhelvetica neue',="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" line-height:="" 21px;="" orphans:="" auto;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" 1;="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" display:="" inline="" !important;="" float:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">《持球棒的男孩》,哈瓦那

率性人生

一直觉得,早熟的人是没有中年的。早在年轻的时候,这些人的眼界与胸襟已然定型,日后纵有不断开阔的眼界,不断丰满的体验,但最初的骨架已经打牢,增添的不外是血肉。所以许多大师直到晚年仍然可以保持旺盛饱满的创作力,因为他们本不是凭着青春期的荷尔蒙在创作。

这么说可能有些扯淡,但年近花甲的文德斯精力依然旺盛。去年他参加了马丁·斯科塞斯发起的为蓝调音乐寻根的Mini影集《The Blues》,拍摄了其中名为《一个人的灵魂》(The Soul of a Man)的一集(参与这个影集的还有克林特·伊斯特伍德(《杀无赦》)和迈克·菲吉斯(Mike Figgis,《远离赌城》)等人)。他的《沃土》(Land of Plenty)据说正在做后期,而另一部新片《别来敲门》(Don't Come Knockin)也正在筹备中。

他喜欢音乐,为音乐拍电影。他和《德州巴黎》的配乐瑞·库德(Ry Cooder)合作的描绘古巴音乐风情的《乐满哈瓦那》(Buena Vista Social Club)赢得无数纪录片奖,这部电影的原声大碟也在坊间常卖不衰。

他喜欢摄影,拍电影的过程中他随手拍下许多照片,这些照片现在正在内地展览。他喜欢浓烈的色彩,他电影里的红色抢眼异常,配上疏离的主题,被人称为是“凯鲁亚克遇上安东尼奥尼”。他还拍过《城市小调》(Notebook on Cities and Clothes),记录日本服装设计师山本耀司……

实在,文德斯的电影几乎是存在主义的全部教材。当他在小津安二郎的墓碑上看到那个“无”字,他感到那种虚空的可怕,但他信任着小津带来的踏实;他的天使在天上过着没有重量的生活,只有在人间当他们开始感受到时光的流逝的时候,他们的生命才有了重量。凡尘的一切终将归于虚空,但文德斯用他的电影对抗着虚空,他的整个人生也在实践着如何在这终极的虚空中体味人生的滋味——让人想起陈升的歌,《咸鱼的滋味》,对么?

文德斯任性,他的《直到世界尽头》(Until the End of the World)导演版长达270分钟,被认为晦涩难懂。但是对一个率性而活的人来说,电影,本来不过是生命的一部分而已。他说他特别享受缓慢长期的工作成果,一天天地过,一个一个环节的进展,并不觉辛苦。

这样并不觉得辛苦的人生,该是一种幸福的人生吧。

我的一个朋友曾经说过她的偶像是那种“眼睛可以看到全部复杂的真实,但依旧对生命中那些‘千真万确的一刻’怀有纯粹的热情”的人,“一见到这样的,便要忍不住涕泪交加地往上冲”。我相信,文德斯是值得我们往上冲的。

世界电影大师维姆·文德斯(Wim Wenders)“地球表面的图画”世界巡回摄影展中国展

中华世纪坛(策展人:陈泱,崔峤):2004年2月20日~2004年3月21日

上海美术馆(策展人:江梅,崔峤):2004年3月26日~2004年4月19日

广东美术馆(策展人:郭小彦,崔峤):2004年4月26日~2004年5月26日 流光抵御