报道:准零关税之后的中国葡萄酒

作者:三联生活周刊(文 / 程清 谢衡 张勋)

真正的高端葡萄酒不是放在超市里卖的,而是放在拍卖行

在国内的各大超市或商场里,都有进口葡萄酒的一席之地,这位法国小伙子也做起了促销员,正在为顾客介绍法国葡萄酒

三年前几乎全面撤出中国市场的洋葡萄酒,在2004年快要到来时似乎有重回中国市场之势。对此,中国红酒业的新贵,上海新天尼雅酒业有限公司董事长范震表示:“中国红酒业将在未来两年内形成第二轮消费热潮。随着关税下调,中国葡萄酒企业要想在全球经济一体化的今天获得发展机会,必须抢在洋酒回潮前将自己的消费市场培育成熟,真正留给我们的时间不多了。”

在关税下调之前的这段时间里,洋葡萄酒除缴纳65%的关税外(目前是44.6%),还要缴纳25%的消费税、17%的增值税,近100%的征税使洋葡萄酒一直带着沉重的枷锁。让洋葡萄酒商人在2004年蠢蠢欲动的原因是,按照国家的规定,5万吨的葡萄酒年进口配额将被逐步取消,今年,葡萄酒进口关税将从44.6%下降到14%。仅仅因为关税下降这一因素,如果一瓶到岸价为150元的洋酒,加上应纳税额和销售利润,这瓶酒的市场价就能卖到500元左右,而关税降低后价格就会下降到300元以下。

据记者了解,有关部门正在筹备关于葡萄酒税收课题研究组,深入研究目前葡萄酒产品10%消费税的减免对葡萄酒行业发展的影响。业内人士评论说:“葡萄酒一直被定位为奢侈消费品,税收上与白酒一样要多交纳10%的消费税,从客观影响了葡萄酒的普及发展。如果国家通过课题研究并进而调整葡萄酒产品税收政策,将在成本构成和国家政策导向两个方面为葡萄酒产业带来不可估量的积极影响。”

一直成为洋葡萄酒进入中国市场阻力之一的价格问题,将随之而消除。价格坚冰的打破意味着,洋葡萄酒将与国产葡萄酒在同一起跑线上甚至更占有主动与优势。中国葡萄酒行业在进入高速发展期的同时,也会受到洋葡萄酒的“阻击”。

“春节”导火索

春节作为中国人最为重视的节日,历来也是商家拼抢市场份额的大好时机。不管是国产厂商,还是即将卸去沉重关税的进口葡萄酒,都在抢夺这块令人垂涎的获利阵地。

“今年春节我继续延续过去的低价促销策略。”新天国际葡萄酒业公司(以下简称新天酒业)品牌总监黄修奇表示。作为中国产量最大的葡萄酒企业,新天酒业新近推出一款印有“中国红了”字样组合包装的葡萄酒,从去年12月15日开始,这种被新天称为“贺岁装”的组合包装将陆续摆上全国各大商场、超市的货架。

2003年年初新天打出28元买一赠一,一个月内单品玛纳斯的销量超过100万箱。今年此款名为“中国红了”的新天贺岁装是将利乐包装与瓶装酒“捆绑”起来,以一瓶干红搭配3~4包利乐酒相结合,价格延续了新天一贯的平民化作风,价格在40元左右。

在北京,记者在白石桥家乐福、安贞华联等大型超市发现,不论是葡萄酒中的新贵“新天”,还是元老级品牌“张裕”、“长城”、“王朝”,现在的价格均有不同程度下调,而威龙、香格里拉等品牌使出了“买一送一”的变相降价招数。国产葡萄酒纷纷调低价位显然也波及到洋葡萄酒,许多洋品牌只能跟着降价,幅度从1元至30元不等。

据了解,上海的麦德龙超市中,包装精美的上百种洋酒争艳斗姿,搞起“葡萄酒节”。而国产葡萄酒则以新一轮促销应对,有些索性亮出了“大减价”牌子,减价幅度最多的超过44%。同时还有20多种国产葡萄酒也参加了“大减价”,这里最高档的国产葡萄酒“长城赤霞珠干红”(750ml),售价仅为108元。

去年年底投运的上海乐客多购物中心最近大量进货,采购部主管告诉记者,国产葡萄酒的进价普遍下降了5%~10%,因为在销售渠道上,卷土重来的洋酒已开始从酒店、餐厅向超市扩展,部分中低档洋酒价已经逼近国产酒,国产酒不动价格守不住阵地。估计春节后“关税效应”凸现,国产和进口的葡萄酒可能双双唱“降调”。

作为众多葡萄酒品牌的经销商,杭州华商糖业烟酒有限公司的徐经理分析认为:“葡萄酒降价主要是因新年即将到来,商家为分得市场一杯羹而采用低价促销的方式。除了这个原因,这次国产葡萄酒集体降价也是受明年进口葡萄酒关税大幅下调政策的影响,而洋葡萄酒降价更多的属于顺势而为。”他还预测,“洋葡萄酒在国内市场的价格肯定会一直处于下降趋势,关税政策的实施有一定滞后期。近期洋葡萄酒对国内品牌的冲击还不算大,但是春节过后,这个政策的影响还会明显加大。”

据长白山酒业集团有限公司经理张传海介绍,国产葡萄酒走红国内市场,售价也随着品质渐渐上攀,以前国产干红零售价不过20多元,如今每瓶售价在40~50元的已属“大路货”,高档国产红酒卖到60~80元已很普通。而洋酒中,波尔多1992年红酒标价268元,这种酒在两年前的价格是368元。而进口葡萄酒售价却随着关税往下走,一种波尔多干红最近亮出了37元的“惊爆价”。洋酒关税降到14%以后,无疑将出现更多的“惊爆价”。

按黄修奇的解释:“在中国一瓶普通干红的生产成本约在10~12元之间,其成本价组成是:原酒5元+酒瓶2元+标签/胶帽/软木塞1元+机器损耗/水电汽1元+工人工资税收等其他约2元=12元,如果规模扩大,成本有望被控制在10元以下。”黄修奇说,“当然,营销成本过高是事实,但绝不是高价的理由。”

“洋”酒回潮

“春节促销只是中洋葡萄酒大战的揭幕,我们的压力实在很大。”中国葡萄酒最大企业烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的负责人如是说,“国产葡萄酒从酿造工艺、成品口感、包装装潢、广告投入等各方面来讲,都不具优势。如果洋酒价位再标新低,会让国产普通酒几乎不再有优势。”

“我们一直在关注中国酒业市场,终于发现阻碍市场发展的种种因素已被削弱。”加拿大驻华商务领事、加拿大国家葡萄酒商质量管理联盟主席马绍尔在接受记者采访时表示。去年年底,马绍尔率加拿大五大酒业公司的代表宣布,“全面进军中国的时机已到,再也不能延误了。”据了解,加拿大以葡萄酒饮誉全球,每年出口量达2000多亿美元。他表示:“此次进军中国只不过是其‘侦察兵’,大部队还将随后赶到。”

实际上,早在2002年,洋葡萄酒厂商就坐不住了。该年1月,法国酒商在家乐福超市举行了葡萄酒推介活动,时间长达一个月。该年4月,意大利5大葡萄产区企业全部到齐,意大利酒商称要把中国人灌醉。6月,法国借世界杯足球赛的良好时机在日本东京举办亚太地区葡萄酒展览,但它却选择在北京召开新闻发布会。

洋酒进攻的力度远不止这些。德国葡萄酒信息中心更声称愿为所有中国媒体记者采访活动提供最大方便。从全国市场看,法国最大、世界葡萄酒销量排名第二的卡斯特集团与张裕集团在北京签署了一系列战略合作协议。而在此之前,年产量达80万吨的世界最大葡萄酒厂——美国加州太平洋葡萄酒集团已在北京、江西、云南、河南、山西、陕西、江苏、新疆、福建等省(自治区)的50多个市、区组建起了“中国经销商网络”。

从区域市场看,洋葡萄酒开始从各种渠道蜂拥而入,不知不觉中,葡萄酒市场已悄然形成“中洋对垒”。此番洋葡萄酒的卷土重来,与从前初来乍到的心态明显不同。

阿根廷葡萄酒商斯帕多内集团是“前仆后继”打中国市场的洋酒厂商之一,该集团中国区负责人小斯帕多内分析认为:“20世纪90年代欧洲同行们的失误在于,他们固守自己在本国行之有效的经营管理模式,却没有找到适合中国当地人口味的酒。”

据法国对外贸易中心最新统计显示,在经历了21世纪初期几年时间的下降后,世界葡萄酒产品生产过剩还会出现上升,保守估计,世界葡萄酒产品生产过剩最保守估计是57亿升。而与之相比照的是,亚洲、特别是中国的葡萄酒行业表现却是后劲十足。在中国,葡萄酒产量从1996年的17万吨直步2002年的29万吨,市场年增速接近20%,这还只是市场消费拉力不足下的增长。国家统计局数据显示,2003年的葡萄酒行业延续了2002年稳定增长的走势,上半年,葡萄酒总产量为14.5万吨,同比增加5.7%。比产量增加更令人鼓舞的是销量的大幅度增长。

有业内专家预言,到2010年,我国葡萄酒有效需求将达到80万吨,中国葡萄酒市场开始正式进入成长的快车道。

“现在,中国的葡萄酒是一个较开放的市场。”黄圣明说,“尽管目前全国十大葡萄酒企业仍然有9家是国内厂商,控制着超过80%的市场份额。但现在外国葡萄酒厂商可以在中国自由开展各种类型的合资合作项目,也可以独资设厂,市场将随着关税逐年降低而更开放。届时将有更多外国葡萄酒厂来中国。

高低端之争

据有关调查显示,目前国内消费者首选洋品牌的只有3.7%,首选国内品牌的则达到了93.1%。这个数据从某种程度上划分了葡萄酒高档与低档的消费份额。

目前进口高级葡萄酒还没有一个为消费者熟悉和接受的品牌,市场主要被长城、王朝、张裕等国内中低端产品占领,价格超过每瓶人民币50元的产品很少。包括马爹利在内的几家大型酒商已开始计划引进新的高端葡萄酒产品至内地市场。

除坚持走低价路线外,业内葡萄酒企业也在考虑如何在更高层次上与洋品牌竞争。张裕公司去年率先迈出了这一步,首期投资500万美元兴建了我国第一家葡萄酒庄园。张裕希望使葡萄酒进入更高档次。

据一项在重点城市的调查显示,目前的葡萄酒消费已趋于多元化,市场细分明显,而在这当中,中高档酒占据可观比例。于是,布局高端市场成为国内葡萄酒领先品牌的共同选择。

而另一方面,洋葡萄酒也开始采取低价策略。据中南财经政法大学多年从事商业研究的钟超军介绍:“尽管现在我国关税水平仍处高位,洋品牌还是纷纷开始了价格跳水,以国际标准干红(750ml)为例,每瓶售价20~100元,已基本与我国中档葡萄酒价格接轨。这其中,有价格在20多元的法国‘金百利’红酒,有27.9元的法国‘马瑞颂’干红,还有价格下调低至5~20元的美国加州红酒。洋品牌动机昭然,明显想以低价一试中国低端市场的水温,以迎接即将到来的2004年的葡萄酒关税的大幅下调。”

葡萄生长的地域品质的不同决定了酒品

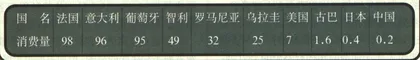

世界葡萄酒主要产地人均消费量统计

国际葡萄酒与烈酒数据分析公司(IWSR,International Wine and Spirits Record)为国际著名葡萄酒展览组织Vinexpo所做的研究报告指出,全球葡萄酒产业已经与化妆品产业价值相当,而且还在呈进一步增长趋势。

根据这份研究报告,2002年葡萄酒零售市场营业额大约为1015亿美元(946.7亿欧元),相当于全球化妆品营业额。到2006年,这一数字有望达到1110亿美元(1035.4亿欧元)。

这份报告涵盖了中国在内的28个葡萄酒生产国和110个葡萄酒消费国的数据。这家分析公司对2006年的数字预测是基于经过验证的2002年葡萄酒统计数据。

该报告还指出,英国已成为世界最大的葡萄酒消费市场之一(人均21.8升),而且其消费水平还在增长。

报告还显示,从世界范围来看,葡萄酒消费价格有进一步增加的趋势。目前,5美元以上(4.66欧元)葡萄酒占整个市场的13%。研究人员预计,从2001年到2006年,10美元以上葡萄酒的销售额将增长42%,而目前仅占4%。

我国年人均消费葡萄酒只有0.2升,而世界年人均消费量为6升,欧美地区则高达70升(详见表)。据专家预测,今后10年我国葡萄酒人均消费量将由现在的0.2升提高到2升,由此可见,葡萄酒的市场潜力很大。

CEPA后的想象与现实

记者 谢衡 实习记者 张勋

从2004年1月1日起,《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)正式开始实施。在货物贸易“零关税”、服务贸易自由化、贸易投资便利化等原则下,273种包括钟表、珠宝、服装等在内的原产于香港的商品,将以零关税进入内地市场;包括管理咨询、会计、医疗及旅游视听、法律和金融等香港的18个服务行业也将进入内地

“零关税港货”专区的设立能让内地的消费者购买到更便宜的“港货”

有限降价

CEPA对于内地老百姓最现实的吸引力,可能就是希望能买到更便宜的“港货”。近日,北京已经设立第一批引入港货免税专区的商场,位于朝阳区内的赛特、蓝岛、丰联广场、中复电讯四家商场,将在商场开辟一块“零关税港货”专区。但与想象中的相距甚远的是,实际上在CEPA实施后,原产于香港的商品并不会如传说中那样大幅降价,“零关税港货”专区的设立也是“雷声大雨点小”。

北京赛特购物中心公关部的有关人士对记者表示,设立“零关税港货”专区的工作正在运作中,但最终能不能设立还是个未知数。“来自香港的商品总量并不大,专门设立港货专区不太好操作,总不能不同品牌的鞋帽、钟表、珠宝摆在一起吧。”他说。

据记者了解,来自香港的商品在北京各商场所占比重不是很大,一般在5%~10%之间,以中档的服装、珠宝等商品为主。在这种情况下,专门辟出场地来设立专区,对于寸土寸金的商场来说,并不经济。而蓝岛、赛特、丰联和中复四家商场“零关税港货”专区的设立,实际上是由北京朝阳区外经贸委指定的政府行为,而非商家自愿的商业行为。此外,据丰联广场的有关人士透露,即使在CEPA实施后,港货降价的空间也不大。按照CEPA的规则,只是对那些原产于香港的产品实行零关税,而现在很多香港品牌的商品实际上是在内地加工的,因此现有的价格不会发生变动。此外,一种产品的价格构成包括采购、生产、运输、保险、关税等很多方面,零关税会使产品的价格有所降低,但不可能降太多。

据悉,受香港原产地证的连带影响,首批商家都还没有明确的引进具体品牌的方向。而从确定品牌到订货、运输、入关、批发、直至货品进入零售店也都需要一定时间,从目前进展情况看,第一批零关税进入北京商场的港货,很可能并不是消费者最需要的商品。

等待“港式服务”

在北京、上海等地开通了港澳自由行,往返机票只有2000多元,可以自己享受在香港疯狂“扫货”乐趣的今天,CEPA让更多城市中产阶级期待的,实际上是香港服务业的进入。CEPA能不能让我们享受“香港式的专业服务”,过更“香港”的生活。

中央和香港特别行政区政府也冀望CEPA的实施,能够刺激推动香港经济成功完成转型。而香港经济转型的目标就是走高端服务业、高增值产业之路。CEPA被视为一剂内地向香港开放市场,以利于香港的高端服务业、高增值产业发展,推动香港经济转型的灵丹妙药。有专家指出,香港服务业与专业人才降低门槛提前进军内地,并不是简单的业务扩张和个人谋取出路的问题,长远看则有拓展和提升香港服务业,使服务业向高尖端服务转型的深远意义。

香港物业管理公司协会会长孙国林认为,内地很多大城市的一些高档楼盘,在设计建筑方面已经和香港同类楼盘不相上下,而物业管理却与香港的水准相去甚远。“现在内地一些楼盘的销售,都标榜自己的物业是‘港式管理’。但对什么是‘港式管理’,很多人并不清楚。”香港物业管理公司戴德梁行的执行董事陆逢兆说,“以前进入内地市场的香港物业管理公司一般都是房地产开发商的附属公司,而CEPA实施后,可以使香港独立的物业顾问公司进入内地。”

陆逢兆认为,经过几十年的发展,香港的物业顾问公司一般都是国际性的品牌,这些公司多集中发展中高档楼盘的物业管理,这使得香港的物业管理目前在内地发展还有相当局限。“香港人工成本很高,如果从基层做起,空间并不大。但CEPA使香港物业公司进入内地服务市场已经没有制度上的障碍,有经验的香港物业管理人才应该可以在内地市场上发挥更大的作用。”他说。孙国林也认为,内地消费者在希望得到纯正香港式物业服务的同时,可能并不愿意承担相对高昂的价格。

有专业分析人士就指出,如果大量港资涌入,在提升行业服务水准的同时,也有可能拉高行业的收费标准。此外,服务业的质量是和市场竞争高度相关的。如果竞争不够激烈,“港式服务”的“示范作用”也无从谈起。

迄今为止,香港地区没有一家保险机构获准在内地营业,而由内地流入香港保险市场的地下保单已经占到香港寿险市场的1/3。据中央财经大学保险系教授郝演苏透露,在北京市场,平均每天有30到40张保单被香港的保险机构签下,而且客户主要集中于高收入的富裕人群,每张地下保单保费至少在5万美元以上。

正是看好内地保险市场的良好发展前景,盈科保险1997年就在北京开设了代表处,但时至今日,盈科保险依然不能在内地开展业务。盈科保险北京代表处的首席代表郭杨认为,CEPA的实施,仅是为港资保险企业进入内地市场“开了一条缝”,进入的门槛依然太高。根据CEPA要求:允许香港保险公司经过整合或战略合并组成的集团,总资产达50亿美元(约390亿元港币);在香港经营保险业30年以上;在内地设立代表处2年以上,才可进入内地保险市场。

而郭杨告诉记者,2002年香港的保费总收入是766亿港元,由212家保险公司分享,平均每家保险公司的保费收入仅3.6亿港元,若使保险公司的总资产达到50亿美元(约390亿元港币),需要较长时间的积累。另外,香港经济的快速发展是上个世纪七八十年代的事,香港本土保险公司的发展也就是在那时才起步,到今天有30年经营历史的香港本地保险公司也并不多。

不过,郭林还是对进入内地的保险市场很有信心。她认为香港的保险公司在经营上更有优势,比如产品(险种)变化快、能够随时满足市场需求、保单设计也比较严密、保险范围宽、偿付能力强,同时保费低,而服务更专业细致,公司的管理制度也更成熟等。郭女士认为,目前的CEPA还只是基本的框架,相信在今后的实施中还有调整的可能。内地居民能够得到合法的香港保险业服务的日子也许不会太远了。