一个艺人和一个时代的似水流年

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

儿时的梅艳芳

当年,很多人说梅艳芳长得不漂亮,但歌却唱得好

青年时代的梅艳芳

素面朝天

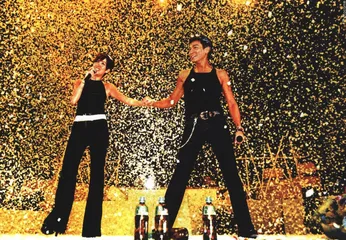

刚出道时登台表演

出道以后,因形象多变有着“百变天后”的称号

一个大姐大的诞生

《似水流年》是梅艳芳的代表作之一,很多场合她都会唱这首歌。其实作为一个女歌手,她的似水流年也恰好见证了香港流行文化的兴衰浮沉。

“她是香港娱乐界的女成龙。”香港英皇集团旗下的导演张坚庭这样形容梅艳芳。

梅艳芳的第一个舞台是香港荔园,当时她才只有4岁。荔园是在海边围海造田盖起来的一个游乐场,香港著名词人向雪怀饶有兴致地回忆,荔园里有养着大象、猴子等小小动物园,也有歌舞厅。花一二角钱就可以进去。同样在这个场子里演出的,还有日后香港影坛的另一位著名影星郑少秋。

香港商业电台一台的总监、著名文化评论人梁文道将之形容为“庶民的游乐场所”,“大陆解放后,大上海市民娱乐的场所和习俗在香港荔园里得到沿袭。”后来到80年代,李嘉诚将这片土地买下,荔园从此成了老一辈香港人的记忆。从这个意义说,梅艳芳也是“最后一个传统的跑江湖、跑码头拼杀出来的华语女歌手”。

有人把梅艳芳比作东方麦当娜。1982年,跟着姐姐参加歌唱比赛的梅艳芳,意外地凭一曲徐小凤的《风的季节》拿到冠军。1985年,梅艳芳推出名为《坏女孩》专辑时,亮出鲜明的叛逆和性感色彩。那时正值出生于1970年的梁文道上初中一二年级时候,他清楚记得那时电台不鼓励甚至禁播梅艳芳的歌,指责其中有露骨的性暗示。“流行文化就是这样,你挣脱掉那种压力后,这就变成你的个人风格了。”向雪怀说。梅艳芳生前翻唱过向雪怀为邓丽君写的一首《东山飘雪西山晴》。

梅艳芳走红的时候,正是以粤语为标志的香港流行文化大举进入内地、台湾以及全球华人圈的黄金时代。

“以前衡量歌手是不是成功有两个标志,一是看你在红馆能开多少场演唱会,二是唱片的发行量有多少,而不是今天靠颁奖来衡量。”向雪怀说。

梅艳芳在电影上的表现丝毫不逊于舞台,公认演得最出色的电影是《胭脂扣》。关锦鹏回忆,这次合作没有丝毫不愉快。虽然在此之前,他听说梅艳芳是个爱热闹的人,拍片过程中,很多朋友前来看她,“就要打灯的准备时间里,她就会很高兴地讲电话”。但是,只要一进入拍摄,“她马上进入角色,一点没影响到拍摄”。

这次合作之后,关锦鹏为梅艳芳量身打造下一部电影《阮玲玉》。但在1989年拍摄时,出于种种考虑,梅艳芳坚决辞掉了这个角色。接任者张曼玉后来凭此片获得柏林电影节大奖。梅艳芳丝毫没流露出悔意,“这是我最佩服她的地方”。关锦鹏感慨道,“后来每次见面,都有人提及此事,但她总是一笑了之。”有了《胭脂扣》的合作,关锦鹏、张国荣和梅艳芳一直在寻找下一次合作机会,“甚至想把胭脂扣改成舞台剧”。2002年,关锦鹏想拍摄一部《逆光风景》的影片,邀请梅艳芳和张国荣再度合作,已经到欧洲取了景,但因预算太大而搁浅。“她最独特的地方在于她会爱别人。”关锦鹏这样说。

舞台就是她的精神家园,她似乎天生就是为舞台而生

一代人的集体回忆

香港商业电台一台的总监、著名文化评论人梁文道出生于1970年,他成长时正是香港流行文化最鼎盛,向大陆和台湾地区输出的阶段。梁文道记得的一个细节是,在1997之前有股移民潮,不少同学跟着父母移民美国、加拿大或澳大利亚等。“那时流行录卡带,磁带上录的是张国荣、梅艳芳和谭咏麟的歌,“我们这一代人的集体记忆就是香港的辉煌和灿烂”。

张坚庭介绍说,大陆解放后,一些从北京、上海、台湾等地来港的文化人仍在发挥作用,所以直到20世纪60年代,国语片和国语歌在香港一直占主流地位,此时的粤剧“艺术成份比较低”,基本停留在插科打诨的地位。从70年代起,随着香港经济的发展,香港人的意识也慢慢增加,开始逐渐建立起以粤语为标志的本土文化,代表粤语歌曲走上主流的歌手便是许冠杰。据向雪怀回忆,当香港人第一次听到许冠杰用粤语唱底层人的生活时,也很惊讶,同时也怀疑这种“俗文化”的表现方式。到了80年代,香港的流行文化向粤语靠拢,开始出现本土化倾向,梅艳芳与张国荣正是在此背景下出现。

文化的强势与经济繁荣离不开。梁文道说,香港人对他们的怀念实际上也是对那个黄金年代的怀念。那时候香港处于文化输出地位,从一个港口城市真正变成国际大都市,香港人在他们身上看到了对自己文化的认同,找到了香港人的自信。

梅艳芳与张国荣最红的时期,也是香港流行音乐最发达的年代。那时候梅艳芳最多在红馆连开了28场音乐会。在梁文道印象中,这也是今天的歌星不能比的。“这是什么概念呢?她的演唱会,四面舞台都开放,每天一场,连续28天,一场唱片能卖到几十万张。现在在香港最红的TWINS,最多开六七场演唱会,唱片能卖到六七万张已经很不错了。”

“所以成龙的经历形成他今天的成就,梅艳芳的经历也是如此。这样的艺人不会再有了。以前说无人可替代是客套话,梅艳芳是实实在在的无可替代。她和张国荣的离开标志着广东歌的时代彻底结束了。”听得出,作为香港人,张坚庭的感情比较复杂。他相信以后的流行文化必将以国语为标志。

张国荣与梅艳芳在香港红了近20年左右,“他们唱的歌、演的戏陪伴着许多年轻人度过黄金成长岁月,听到这些歌,看到这些戏,仿佛又看到了过去的香港。她和张国荣的故事与香港的成功经验有关,是香港黄金时期的神话。”梁文道说,“那时候觉得他们的歌无处不在,他们的每一首歌都跟自己的成长联系在一起。”梁文道又给了梅艳芳一个形容“娱乐圈的李嘉诚”,“在信奉个人主义、个人奋斗的香港,梅艳芳从下层社会盘旋了十几年,终于走上天皇巨星的宝座,她的成功正好活生生地见证了这个时期。”