静默挽歌

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

达达派之后的艺术家早就对“绘画的宣示功能”提出疑问,拒绝经验世界里的狭隘表现。观者经常会集中精神寻找内容路径而不得其入。知识是必需的前提,不是结果。

如同许多当代国际艺术大展一样,去年的卡塞尔文献大展上架上绘画作品也是几乎凋零殆尽。被现场无数的装置作品和录像轰炸之后,比利时画家图曼(LucTuyman)的作品却让人顿生清凉之感。画面仿佛集中在静默之中,一种被充满的静默或者空虚。好像被击中什么,唤起某种情感,但又不是马上有所了解。距离中的慢慢接近在呼应着某种不是完全可以理解的东西,直觉中另一个层次上的默契在慢慢展开。风雨前的静默。

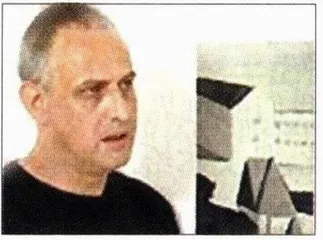

1958年出生的图曼近几年来在世界艺术界成名可谓迅猛,连他自己有时都“自嘲”:“每种艺术都是失败的,至于怎么失败的就是另外一回事儿。我的某些作品同样非常可笑和有病。”媒体评论两极分化得厉害,喜欢的就喜欢得很,抨击的就不留余地,甚至讽刺老底:图曼事业的第一站是在安特卫普的一家Disco舞厅当守门人,“用自己痛苦的代价了解什么是权利和暴力”。虽说有点夸大其词,倒也是说明其历练基层生存之苦,不是贵族绘画一派。

80年代开始,生活在安特卫普的图曼对绘画作为当代媒介形式充满怀疑,开始转向电影。影片是由非常连贯和丰富的画面和节奏连接而成,不像绘画集中在一幅不那么完整的画面,就像每段怀想都是不完整的一样。但也正是这一点让他1990年左右慢慢又重新认识到架上绘画远没有发掘完的潜力—可以在对一个主题“表现”的同时进行“分解”:“在画面解释和其本身之间的狭小空间正是绘画的魅力所在,也是唯一可能的角度。画面本身会不间断地走向它自己的终点,不用特殊地去构造它,它本身就是一个永远没有结局的故事:抛弃叙事性,突出修辞性的过程。不要什么层次和心理学,非常简单。”

图曼本人的形象,尤其是他的眼神,也和他的画面有些神似:风景片断,空洞的静物,建筑和如同面具一样的人物,通通一概冷调,具象但是不容易被解码。模糊背景经常是白色打底,抽离了具体的确认,题目倒是直指画面,但经常有寓意在内,仿佛陷在深深浅浅的回忆里,摸不到开朗的出口和头绪。在他的画作前,观者的目光像被镜了折射回来一样,指向自己。

① 祭坛,2002

② 死亡头骨,2002

③ 日落,2002

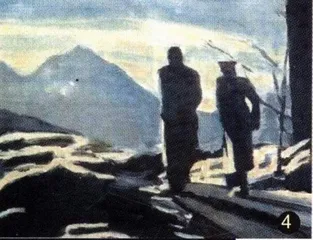

④散步,1993

⑤人物

面对丑陋的东西,人会本能地保护自己;但是对美丽的东西人们没有戒心。表象审美的美丽总是强火地存在着,反倒容易被表象后面的丑陋伤害或震惊,容易被吸引而忘却那后面的灰色,扎实的真实生活的灰色,梦境里的灰色,如同每个微小个人命运的挫败、压迫、放弃和亵渎。仿佛每个天使都是可怕的,美丽的面容里有些嘲讽和不屑,对我们理智里的愚蠢进行着反讽。图曼的画作以20世纪初的笔触着色,不疯狂,不夸张。不清晰的画面却有着最精确的笔触,简化的形式。“简洁地专注于内容”是图曼作品的最大特色。

画家图曼

画家图曼

“生活里太多直接的简单表述,我故意去掉画面上的许多元素,为了能不太直接地表现什么。从杂志上的插图、静物开始。被遗忘,被距离,直到哪一天突然被我想起。我最感兴趣的主题就是忍耐和坚持。”投影仪射出的光速强烈,反倒让被投影的画面消失;没有任何指认的耶稣像。2002年作品《祭坛》和《日落》微妙之中的异曲同工;甚至从日本自然博物馆看到的一幅展览图片就可以让他画出两只交配中的猴子,没有什么疯狂动物性,反倒是两个苍白的、幽灵一样游动的躯体,像聚光灯下面的两段木头,从暗调的背景里凸现出来。

西方艺术评论界一贯认为他是当代最具政治性的画家之一。尽管绘画本身是一个属于私人性质的事情,但是图曼经常把一些属于集体记忆但截至今日却不甚明了的历史内容纳于其中,运用最普通的方式来“阐述”历史,美学形式服务于伦理探究。题材里大多是新近发生的历史悲剧:国家纳粹主义和集中营,失去家园感的故乡,隐讳批判美国当代社会的“遗产”系列,比利时的殖民地历史,宗教的当代阐述不安全,“9·11”之后“世界被误读”的毁坏及死亡等等。不表现行为的后果,而是历史的梦境和在其中留下的痕迹,简单的物。情感和认知的混乱在前,而不是“恶”本身。1993年,他完成一幅名为《散步》的绘画后曾收到炸弹威胁,画面中山岗上的模糊背影被人指认为希特勒及其随从。

继伦敦泰德画廊之后,德国最超现实的现代艺术馆—慕尼黑现代艺术馆目前正在展出图曼的第一个德国大型个人回顾展:过去20年来的60幅大小作品。45岁可谓艺术大师中的年少,就已经这样被高规格地“回顾”,也招来一些媒体的骂声。笔触清淡被批评者斥为:“失去现实根基,没有深度,可笑的极简主义。”观看者和观看对象之间的关系可不像画家想的那么简单。