“佐罗”与“黑客”的声音

作者:三联生活周刊(文 / 孟静)

中国配音网是一群配音迷自发组织的网站,作为其中成员的中戏教师史航把他见到心目中偶像童自荣称为“过节”,他又说:“其实我更喜欢邱岳峰。”邱已于20多年前自杀,包括人们曾熟悉的毕克也已经去世,那些曾经熟悉的声音大多已经不知所踪。像童自荣这样现在没有活干却坚守一个岗位的配音演员已经极少见,《艺术人生》的工作人员说:“童老师是个艺术家,他还活在60年代,或者说他是一个生活在别处的人。”1979~1985年是译制片最红火的阶段,看电影时可以用万人空巷形容,此后辉煌不再。童自荣并不上网,却有熟人告诉他,在网上,回忆他和他的同事的声音已经成为一种怀旧潮流,他说:“怀旧是美好的情感,但对那几年津津乐道,却并不能改变现状。再创辉煌已经不现实了。”上译厂的队伍随着老演员的退休、死亡,渐渐分崩离析。

配音虽是幕后工作,也随着市场经济在转变。在广东,许多电视剧入乡随俗都配成粤语

长春电影译制片厂厂长杜慧军告诉记者:“现在长影厂加上学员有二十六七位配音演员,他们中绝大部分漂在北京,如果有任务才回来,都是为生计所迫。”在1993年之前,配音业辉煌一时,那时长影厂每年要接20部译制任务,现在由中影公司分配到手中的只有8部。上译厂稍好一点,可以分到10部。陆建艺是长影厂的资深演员,曾为《罗马假日》中的派克配音,他目前也漂在北京,每年给厂里交上六七千元,以换取一个“准自由职业者”的身份。

这些“配音北漂族”有一个称呼叫“棚虫”,平时像一盘散沙,有活时自然会有人与他们联系。央视国际部副主任秦利新对记者说:“《兄弟连》的配音就是由美国华纳公司直接与配音演员联系,这些演员转辗于不见天日的录音棚疯狂赶场,不和外界接触,只与圈内人交往。”记者联系到的每一个“棚虫”都条件反射般地拒绝采访,杜慧军解释说:“这涉及到一个逃税问题,更深层原因是,他们都有要饭的感觉。”相比于一年中只敢在同学聚会时才打一次车的童自荣,这一百多名“棚虫”在北京也是中上收入者。他们配一集电视剧能得到200元报酬,一天最多配三集,平均一年收入20万元。而如果为长影厂配一部译制片,杜慧军说,前后需要半个月时间,收入可能只有600多元。至今长影厂用的还是日本人留下的录音棚,已经使用了60多年。上译厂曾因为配音报酬太低而与中影集团争论,厂长乔榛在事后解释说:“中影公司支付的配音加工费非常微薄,十多年了没有加过,这是我们为了厂里利益而提出的正当要求,怎能说是‘发难’呢?”

除了电视剧,专题片解说、话外音、广告配音也是北漂配音演员的主要工作,一条15秒的广告只用15分钟就能配完,报酬却在1000元左右,影视广告可以达到2000元。如果是一人分饰两角,还可以有更多收入。广告配音员现在已经被列为“每秒钟赚钱最多职业”,有一些白领兼职去学配音,另一些则是学影视表演的大学生。因此杜慧军说:“配音这个行业不会消失。”行业不会消失,艺术却渐渐消失。杜慧军在前年招了六七个学员,他的感觉是一年不如一年,电视剧里的演员说着溜熟的北京话出现在任何背景的戏中,上译厂配音的柔和、长影的粗犷已经不复存在。过去童自荣说他配《加里森敢死队》时,边骑车边背台词,一下子撞到了卡车上,撞飞了一只自行车轮,现在的配音演员则全部是照着台词本念。童自荣说:“我们以前至少要背熟80%的台词,这样才可以抓住画面的细微处。完全念本子必然会粗糙,长此以往,观众就会反感。”他又感叹说这不能完全怪演员,除了准备时间不够,引进的大片也基本是动作类型,以画面吸引观众,不再有从前那种华美台词。

另一种趋势是由国外片商经过调查后,指定明星配音,以取得宣传效果。李亚鹏因为为《黑客2》配音引发过无数批评,他非常不解地对本刊记者说:“你能想象么?我配这部片子不过挣1000多元,因为这一个1000多元的位置就有那么多人不满,指责我不够格。”李亚鹏并不知道,这个1000多元的位置当然有多少人争抢。杜慧军对中影集团的分配有些看法,除了分给上译、长影的片子,中影集团会留下6部大片,而这些片子主要由一个人组织垄断,僧多粥少使一个主要角色紧俏。再加上大片由外国发行商决定,大多采用幕前明星配音,配音演员也只有去配电视剧。让杜慧军不理解的是,以前电影有配音单项奖,现在这类奖或者取消,或者上海和长春都不能再参加评奖,《泰坦尼克号》的配音其实对人物的把握粗糙,却获得了大奖。

影评人周黎明提出取消配音,采用字幕,以适应年轻观众需求。《黑客3》也开始在大厅放映字幕版,小厅放映配音版,有人建议干脆取消电影配音。杜慧军表示,配音其实不是中国人开创的,即使在美国也有配音业。动作类题材可以用字幕,台词多的影片可以用配音,毕竟有很多人的英文程度并不是那么好。因为需要重新洗印胶片,字幕版也并不比配音版省钱,洗印中还会使画面受损,配音就只需换块磁片即可。

无论是工科出身的杜慧军,还是漂泊北京的100多位专业配音演员,显然都不能遏制这个行业的日落西山。说起造成这种局面的原因,杜慧军说:“与电影业一样,配音业不能适应从计划到市场经济的转变,长影最早实行了股份制,但译制片任务还是由中影集团统一分派,说演员们功利性强,他们也要糊口。”与长影厂相同的是上译厂的窘境,童自荣说:“厂里连年亏损,连办公用的洋楼都租出去了,而且租金还很低廉。上译厂的亏损是在计划经济体制下形成的,在配音制作上多年受中影公司牵制,业务经营根本放不开。”这位看起来不怎么通世情的艺术家的看法是,“如果上译厂今后享有进口影片的自主权,我们可以充分地根据观众的需求去挑选译制影片,并可以与其他公司联手搞发行,这对上译厂的未来发展会起到极大的促进作用。”

演员的青黄不接也是个难题,童自荣时代配音演员是个人人羡慕的职业,他本来是上海戏剧学院表演系毕业,应该从事幕前工作,因为热爱配音,奋斗了12年才如愿。当时他是偶像,经常有观众写信向他请教如何做配音演员。而长影厂在前年招一次学员,只招成六七个人,条件还不太理想。

杜慧军说:“我不是专业出身,不懂配音,但大家对钱的理解是一样的。”他一再要求记者呼吁拯救配音艺术,但谁来拯救,他也说不上来。

一个配音演员的遭遇

在采访前童自荣一再盯瞩不要涉及厂里的矛盾,可是每个来访者看到他的处境都忍不住心酸。一个从事配音30年的老人,还住在一间7平方米、一间9平方米的两居室里,电视记者拍摄时摆不下机器。他穿的衣服没有一件超过50元,每年只敢打一次车,还是参加同学聚会,怕的是同学们看见难受。

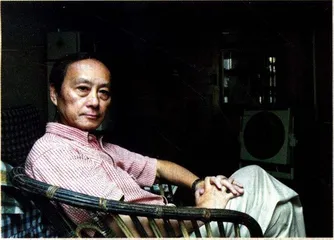

童自荣(photocome)

他重新引起媒体注意是在今年一次电视节目采访中,说起在国外勤工俭学的儿子,因为营养不良瘦得穿短裤像穿裙子,他忍不住哭了。他说,突如其来的媒体采访也带来了一些好处,那就是工作机会,现在已经开始有人和他联络了。在此之前,他最后一次配主角是在4年前的《婚礼歌手》和《心心恋曲》,能配上这两部片子还是因为原来配的演员出了些问题。

据说是中影集团给上译厂下了通知,说有观众写信表示不想再听到他的声音,而此前,童自荣每天都要接到几封观众来信,有女孩表达爱慕之情称他为“卿”,观众突然就不喜欢他了吗?他说时机成熟的时候会问的。

这个时机可能指的就是他将在明年1月退休,童自荣黯然说:“我希望一直干下去,配音演员的艺术生命长,可以做到六七十岁,退休就感觉被工作抛弃了。”没有配音工作,他退而求其次,在9月组织了一场朗诵会,光是拉赞助就拉了两年。过去有人找他配广告,他觉得商业味太浓,会留给观众坏印象,他说:“我现在思想也开放一些了,电视配音、晚会主持,包括有艺术性的广告,都是可以做的。”他期待退休后能继续工作,但谈起未来,还是一片惘然。