《赵氏孤儿》,此行何去?

作者:舒可文(文 / 舒可文)

有人说2003是中国戏剧的“赵氏孤儿年”,大概因为有北京人艺林兆华和国家话剧院田沁鑫的两版《赵氏孤儿》同期上演,它带动了一种愿望和情感。

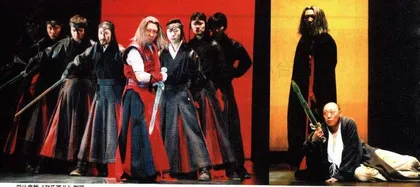

田沁鑫版《赵氏孤儿》剧照

《赵氏孤儿》在《史记·赵世家》里是个线索简单的故事,元代纪君祥的《赵氏孤儿大报仇》使这个故事成了悲剧,也是后世在各地戏剧中流传的版本。马连良、裘盛戎、张君秋都在京剧的版本里扮演过角色。1735年被译成法文本改编上演,歌德也曾将它改编为《埃尔佩诺》,意大利有名为《中国英雄》的改编本。纪本是一个围绕忠义、善恶的故事,欧洲人看重的是它的曲折情节和复仇主题。王国维也曾把《赵氏孤儿》评价为“即列于世界大悲剧中亦无愧色”的作品。

林兆华版和田沁鑫版作风格对比相对容易,因为它们是如此不一样,而又都意味深长。

林版里,导演要求演员们只去扮演叙事角色,从屠岸贾到韩厥,所有演员很少有情绪性的大动作,甚至只是双手合十沉静地站在舞台上。大段独白都控制成平稳的叙述,即使是程婴,也只是在讲出那个深藏了16年的巨大秘密时泄露出少许热度。即使是16年前那场屠杀和搜孤救孤中,人一个连一个的死,也是被另一个人叙述出来,而那些死去的人只是缓缓、不失方寸地走下场,犹如平静地从人间走向黄泉路。格斗和杀戮的虚拟化处理,使所有激情都在关键的时刻被切断,要悲的时候不去悲,被震惊的时候不做震惊。所以,整个故事讲得干干净净,很具戏剧的古典意味。

舞美设计在林版里的作用非同寻常,首都剧场舞台整个被重新改造,4万块红砖替换了原来的木版,人的走动能带动起砖块轻微的磕碰声。

田版的鲜明不同是,舞台上的每个人都是狂放不羁。田沁鑫在排练记录里说:“《赵氏孤儿》整体结构是诗化的。”她喜欢舞台上有热力,所以要求演员纵容形体的表达力,从一开场,16年后的孤儿一场噩梦后,屠岸贾和程婴头贴头地站在一起的诡异造型,就可看出田沁鑫为演员设计的动作都是抽象而夸张到极致的。台词也在一种非现实节奏中增强了整个舞台的抽象和夸张。即使一些次要些的人物如庄姬,那种带伤痛的性冲动,迷狂而悲伤;韩厥感念程婴义举,举剑拦杀前来阻止程婴的6名武士,用了同样一个动作,也是迷狂的钢硬。这种感性的传情达意最终落实在演员身上,让表演在表现主义的境界里,淋漓地表达人的悲情。

林兆华说:“我就是要导演一部现实主义的话剧。”而在以前,这却是他为了追求实验性而放弃的。当实验成为时尚的时候,他又回过来在中国古典戏剧里找出沉静优雅的戏剧精神。而田沁鑫说:“我做戏因为我悲伤。”这一老一少两个导演用两台《赵氏孤儿》一扫舞台剧的时尚雕饰,唤起了舞台上的一种精气神。

两版《赵氏孤儿》都在结构上做了重大改变。林版的编剧金海曙强调程婴是个理想主义者,信守善有善报,恶有恶报,他义无反顾地用亲子的性命换来赵氏孤儿的性命,为的是他的承诺,当孤儿大喊“我不认账”时,他完全崩溃了。屠岸贾在纪君祥的杂剧里是铁定的奸臣,后来流传的各种版本也不外如此,现在却被认为以忠奸观念来划分人和事其实是没有意义的。所以编剧给屠岸贾加了一段妻子被杀、本人被流放的前史,给他杀尽赵家三百口增添了一个复仇的借口。但他仍然是失败者,因为他不仅没杀尽赵家,还为赵家养育了孤儿。最大的改动和创作者的用心所在,大概是对孤儿的描写。林兆华说:“我没有在善恶上下工夫,也不想讲忠啊义啊,我只是给每个人物在特定环境下一个特定的选择。”编剧认为:“过去不管发生什么事,放在一个孩子身上都是不公平的,所以让他大喊‘我不认账’。平心而论,我在这里跳戏了,因为这不像孤儿的逻辑,而是屠岸贾‘事不关心,关心则乱’的逻辑。对比为屠岸贾加的前史,就出现了前后矛盾。”况且他为什么放弃复仇是很多观众不解之处,在林版中也几乎找不到人性的根据,除非他是个个人主义者。

林兆华版《赵氏孤儿》剧照

但是中国艺术研究院的傅谨说:“这出戏里精心创造的一个中心人物不是赵氏孤儿也不是程婴和屠岸贾,而是出场只有两次的晋灵公。”在他看来,“是他在左右所有人的命运,如果说在戏剧进程中他的存在还是若隐若现的话,那么在全剧结局,晋灵公把赵氏孤儿带走时,我们可以想象到它会引向什么样的结果。16年前晋灵公将屠岸贾从遥远的西域召回,正是为了假手于他向位高权重的赵盾举起复仇之剑,现在他要让20年前的悲剧再次重演。”所以林版对复仇主题的重新处理,强化的是情势比人强。

田版同样不在忠奸、善恶的评判,屠岸贾是个现实主义者,原本一介草民,随王征战,混得官爵,是社会混乱中的得意之人,得势之辈,并且深知混乱之中必有机可乘。直到病入膏肓还勇气不减,鼓励孤儿杀死他,作为他的义子也要有勇气在世为人。程婴本是闲情逸致,闲散之人,直至需要他付出诚信时义无反顾,为了践行诺言他出卖亲子、痛死美妻,后面是背负着悲苦伤情、痛楚无量。孤儿在这个版本里也有关系着理念的改动。他有一个父亲,一个义父,在两个父亲的教育下长大,在16岁这天,他得知父亲不是自己的亲爹,义父竟是杀他亲父的仇人,双重混乱使他思绪迷茫,义父于他深情厚义,杀父之仇不报不义,面临这互相砥柱的两种选择,他饱含悲郁之情。

田沁鑫说:她之所以要做这个戏,就是要试探一下,这种物之蹈之、轻狂着散漫着、感性指引的行为方式在今天还占有多少人的思维空间。“孤儿为什么没有义无反顾地报仇?”田沁鑫回答这个问题时哭了,她说:“我对不住这个题材。因为我惧怕,惧怕人说‘冤冤相报何时了’是陈腐观念,我没有勇气在所谓的新旧观念中选择。这是我作为创作者的杂念,所以在戏的结尾上我是个懦夫!”

从孤儿最后一句话,可以看出田沁鑫的心理杂念既是懦弱,也是现实的困境,孤儿说“今天以前我有两个父亲,今天以后我是个孤儿”像一句飞来的谶言,他的困境给有心的观众留下了一个巨大的心理包袱。

表演艺术家倪大宏

田版《赵氏孤儿》里程婴的扮演者倪大宏让中国的古典悲剧获得了一种新的质感,让表演重新成为舞台剧的特质。导演要求演员把悲伤传达给观众,他便以一种极端气质的表演让伤感弥漫在舞台。

在这出戏的人物中,程婴应该是表演难度最大的,田沁鑫把这个人物写得很抽象,他不能像纪君祥杂剧里那样理所当然地一身正气,那是未经现代挖掘的忠义概念中的正气。一个闲散飘逸的草泽医生心怀悲伤,又深藏着一个不能说与人知的秘密;身心疲惫,又要坚守到孤儿长大,等待报仇,可那是别人的世仇。而杀子的仇人近在身边,却必须践履最初的承诺,多重的铰链把他捆绑得思绪朦胧。倪大宏以吐纳天地之气般的深重语调和节奏,把这种种激情化作沉甸甸的人性能量,而那悲伤因为巨大复杂,而且没有了却的退路,反而抽象了。在台上没有台词的时候,他的站立姿势能把人表现得像是一个轻到踩不出脚印的飘渺躯体,同时又被悲伤的重量压得木讷,那种抽象的悲情被他表现得非常准确。

导演田沁鑫说:“我敬重他。因为被他的表演所感动,我放弃了一些导演个人的思路。”她讲到排练的种种困难时说,“倪大宏是一个绝不取悦角色的演员,他也不被任何表演程式所牵绊,所以他表演出的程婴不是所谓的正气或义气,而是人的能量。”