黄河水灾调查:并非“洪水”带来的灾害

作者:三联生活周刊(文 / 庄山)

黄河水灾的争论

现场

“轰”的一声巨响,记者脚下刚刚填堵住决口的沙土袋剧烈地颤动着,在距离身后五六百米的黄河水面上,高达几十米的灰色水柱正慢慢散落。

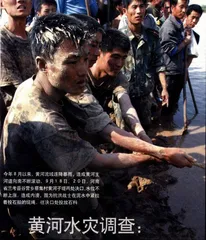

今年8月以来,黄河流域连降暴雨,造成黄河主河道向南不断滚动,9月1 8日、20日,河南省兰考县谷营乡蔡集村黄河子堤两处决口,水位不断上涨,造成内涝。图为抗洪战士在泥水中紧拉着投石船的缆绳,往决口处投放石料(Imaginechina)

“这是我们用反坦克地雷进行的切滩导流。”该工程指挥、郑州军区某机动旅唐参谋长指着爆炸的地方向记者解释说,“这个地方的淤滩形成了一个秤钩弯,咱们脚下原来的生产堤决口后,黄河水流分成3股水头正冲35号坝。35号坝如果溃了,后面5个村子一下就得被冲毁。反坦克地雷有定向作用,我们10月7日上来,头三天就把钩子切过来了80多米。”

9月18日,黄河河南兰考县谷营乡蔡集村生产堤决口,造成该乡黄河滩区16个村1.8万人受灾,淹没滩地6.7万亩,2100多间房屋进水。而下游紧邻的山东东明11万多滩区群众也同时被水围困。

东坝头被称为九曲黄河的最后一弯,黄河由西而来,在这里拐了个将近90度的弯。10月16日上午,记者从这里乘一艘冲锋舟顺流而下,沿河多数地方看不到高耸的河堤,黄河的赭红色水流齐着自然的河岸奔流。30多分钟后,记者到达蔡集村生产堤决口处。郑州军区某部的将士正在川流不息地奔跑着把沙土袋填堵在决口处,“1500名战士正在三班倒抢堵缺口”。一条新的堤坝逐步向西边的35号坝靠近。据目测,决口大概还有60多米宽度,对面35号坝上,大型机械也在不断把土石投向水流汹涌的坝基。

“我们村子地势高,水冲过来的时候,270户人家并没有多少户进水。”23岁的王磊黑黑壮壮,寒冷的天气,而他光着脚,只穿了一条短裤,满身都是泥巴,“我每天都要趟水过来看看”。记者顺着王磊手指的方向看,他所在的耿新庄村位于决口处南边三四百米,孤零零地浸泡在黄水和淤泥中。按照县里规定,滩区被洪水围困村庄中,18岁以下、50岁以上的群众都已经基本撤离,留下的一部分是看家护院的青壮年劳力,一部分是居住在高村台上的群众。王磊就是留守的一员。一有紧急情况,他们也要马上撤离。而随着决口堵住,他们已经没有撤离的必要。

记者在决口处下游十几公里处的黄河大堤上遇到刘翠华等几名妇女,她们的村子就没有耿新庄幸运了,“我们村好多人家的房子都被水冲倒了”。而她们从10月7日被解放军转移出来后,就一直没能回家看看。刘翠华回忆大水冲来的情景时,并没有显得多么惊慌,“我们正在地里收庄稼,看看就来不及了”。

灾民们最为担心的是将要错过秋播,“种粮食不得钱,但一家人还得吃呀”。王磊介绍,他们主要的经济收入是靠种棉来的,亩产四五百斤,每斤皮棉能卖到2.2元,他们家5口人,现在人均8分地。“过去我们村人均都有6亩多地,远的离村子十几里,后来滩地被黄河推移,跑到西村去了,为这我们没少跟他们打仗。”

防洪利益的考量

黄河的滩地为居住在这里的人们所珍视,据水利部黄河水利委员会(以下简称“黄委”)防汛办公室副主任王震宇介绍,黄河下游滩区大的就有二十几个,居住人口将近170万。而黄委勘测规划设计研究院原泥沙室主任、教授级高工涂启华一再向记者强调,“河流滩地就是要过洪水的”。显然,同样“以河为生”的人们,站在了不同的角度。

“前面黄委不叫堵呀。”2003年10月15日,黄河堵口的誓师大会刚刚开过,在河南兰考县谷营乡段的黄河大堤上,负责灾民迁移安置工作的兰考县政协主席杨旗胜对记者说,“老百姓生产生活的基本条件都在滩里,不堵住决口,不让水尽快退下去怎么行!要是小浪底不排洪,这儿一半天就堵住了。”堵住决口无疑是当地政府和群众的首要考虑,他们无法理解黄委不让堵缺口并坚持小浪底泄洪的举动。

昔日干涸的河床如今波涛汹涌,河滩上的庄稼地都淹没了,附近农民在庄稼地里捞鱼(Huashpohoto)

其实,黄委也充分考虑了下游的行洪安全,防总算了一笔账:9月7日,黄河三门峡站出现洪峰流量3100立方米每秒洪水,9月6日洛河卢氏站1310立方米每秒洪水,伊河东湾站1440立方米每秒洪水。如果没有小浪底、故县、陆浑水库的拦蓄、削峰、错峰,三股洪水将于9月8日在花园口站遭遇后出现6000立方米每秒左右洪峰。而按各水库设计运用方式和正常规则调度,下游花园口站发生6000立方米每秒左右洪峰的几率不低于5次。

“这些年黄河就没大漫过滩,一方面是自然缺水的原因,另一方面就是一些地方人为修建生产堤,更会加剧槽高、滩低、堤根洼的形态。黄河本来已经形成了复式河槽,泥沙淤积使得二级悬河的情形越来越严重。黄河花园口以下的河床一般在10~15公里,最宽的地方24公里,但主槽只有1~3公里,一些地方只有几百米.实际越来越窄。小浪底到人海口800多公里的比降只有130米,而主槽到河堤的横比降已经大于纵比降,一旦大水来临,水就会形成横河、斜河,直冲并不坚固的土石大堤。如果大堤决口,那可是从天而来的大水,向南就是江淮,向北就是华北,整个就是灭顶之灾,经济损失又会是多少呢!”王震宇说,“小浪底是粘土新墙的土石坝,今年的汛限水位是248米,考虑安全的话,应该水位逐步抬高,250米~260米要停3个月观察,到265米还应该停3个月,但现在已经超过了265米。”

王震宇强调:“1974年,国务院就明令禁止在黄河滩区修建生产堤,明确规定黄河滩区生产实行一水一麦,就是为了要利用洪水逐步修复黄河河道的自然健康形态。”

黄委对黄河滩区的认识,开封市常务副市长高勇并不赞同,他在抗洪中负责抢险的后勤保障,记者在东坝头黄河岸边见到他时,他已经一个多星期没有好好休息了,据他介绍,灾情发生后,省、市、县各级领导都一直在最前线盯着,“眼看着群众很难,更重要的是秋播,搞不成将直接影响明年的生活。”他说,“洪水又不是年年来,滩区这么多土地如果不利用不是浪费吗,现实情况与过去确实有了一定距离。兰考有3万人生活在滩区,他们的生活安全同样要保障,也要根据实际情况为他们创造条件。”

泥沙:黄河永远的痛

“水比人的比重大,人可以在河上飘着走。”全国水资源利用协调组副组长、黄委规划设计院专家白炤西回忆说,1951年,他刚到黄委工作时去陕北考察,随处见到一条条像泥直接往下流一样的水流,而无定河的河道被淤积成一坨一坨的。80年代,由于黄河断流,他在山东看到的是风起沙涌的景象,“就好像在沙漠一样”。

黄河支流渭河段堤防险情加剧,洪水给当地灾民带来重大损失。图为渭河段的人们在同洪水作斗争(21Pic)

“黄河难治的症结就在于泥沙。”黄委勘测规划设计研究院副院长兼小浪底工程设计分院院长林秀山在接受记者采访时说,“黄河的特点就是水少沙多,水量是长江的1/17,但沙量却是长江的三倍,这条大沙河下游的摆动造就了华北平原,但也带来了无数的灾难。”

“黄河之水天上来”,李白可能不会相信,自己天马行空的想象,竟然在历史发展过程中成了现实。据黄委总工程师薛松贵介绍,解放后,对下游河堤进行过4次修筑,平均加高了4~5米。但黄河每年的输沙量高达16亿吨,其中淤积在下游河床、河口、浅海、深海的各占1/4,更具体地说,4亿吨泥沙可以使下游河床每年抬高10厘米。黄河之水已经比两岸的陆地平均高出了4~6米,比古都开封高出13米,比河南新乡市高出23米。

“大水小沙在上面,小水大沙在下面,调整水沙关系是解决下游泥沙问题的关键。”涂启华强调说,“这个问题认识不清就会带来危害,三门峡工程就是一个例子。”

三门峡是黄河上第一座水利枢纽工程,曾经在防洪、发电等方面发挥过重要的作用,但更严重的后果在于,三门峡水库淤积末端上延,潼关水位逐步上升,使渭河下游泥沙淤积日趋严重,渭河由地下河变为地上河。自8月25日以来,渭河于8月26日、31日、9月6日和9月21日、10月1日、10月11日“首尾相连”出现6次洪水过程。水利部副部长索丽生在考察今年渭河灾情后也强调指出,三门峡水库建成后取得了很大效益,但这是以牺牲库区和渭河流域的利益为代价的。渭河变成悬河,主要责任就是三门峡水库。

“古话说大水出好河,只有大水才能排大沙,1933年的洪水过后,河槽就很好。”涂启华对今年黄河下游“2000多流量的水就不得了了”的情况非常不解,“越不敢上滩,河道越萎缩,一但遭遇上不得不泄的洪水流量,那后果就不堪设想。”更令他感到不解的是小浪底水库的运用,“建的时候七论证八审查,建成之后想怎么用就怎么用”。作为工程论证泥沙组的专家,他记得当时保滩提出了两种标准,一个是8000流量,一个是5000流量,后来最终由中央批准的是8000流量以下就要敞泄,“小浪底水库专门准备了75亿多库容拦沙,它的建成为调水调沙创造了条件。小浪底水库运用前30年是蓄水拦沙期,即汛期的逐步抬高期,拦粗排细期,再经过淤滩刷槽期,大约30年之后,靠51亿立方米长期有效库容的10.5亿立方米调节库容,对天然水沙过程进行人为调节。但今年的拦蓄洪水,让人觉得花费将近400亿的小浪底俨然快成了生产堤,小浪底想把下游河道改造成8000流量上滩,就一定要坚持安全行洪条件下的洪水上滩,为了黄河的长治久安,也需要让滩区地方和群众面对泄洪流量从2000~8000的渐进过程。”

专家们一再强调的是:“现在一系列的工程和非工程措施,都不过是争取几十年的过渡时间,而最终解决方案是上游的水土保持。进行综合治理,大力开展水土保持,是减轻土壤侵蚀和减少入黄泥沙的根本措施,但可能需要经过几代人长期不懈的艰苦奋斗才能达到显著的效果。”

“能源流域”的缺水困境

年初,黄委预测今年将是近年来水量最小的一年,并重点在研究如何保证黄河不断流和平衡全年水量的问题,“历时长,水量大”的秋汛让他们颇有点始料不及。

黄河流域被誉为我国的“能源流域”,总土地面积11.9亿亩,占全国国土面积的8.3%。总耕地1.97亿亩,人均1.79亩,约为全国人均耕地的1.5倍。在全国已探明的45种主要矿产中,黄河流域有37种。上中游地区的水能资源、中游地区的煤炭资源、中下游地区的石油和天然气资源,在全国占有极其重要的地位。

2003年10月11日,黄河济南段迎来了今年以来最大的洪峰,洪水漫过了洛口的北岸浮桥.行人只能越过浮桥边的栏杆进入桥上面(Imaginechina)

“但黄河流域的致命要害是缺水。”白炤西向记者强调说,他在1987年做的黄河流域水资源调查表明,黄河多年平均河川径流量580亿立方米,约占全国河川径流量的2%;地下水可开采量110亿立方米。而黄河作为我国西北、华北地区重要的供水水源,承担着本流域和下游引黄灌区占全国15%耕地面积、12%人口及50多座大中城市的供水任务,人均水资源量只有500多立方米,亩均只有300多立方米。同时还要向流域外部分地区远距离调水,1949年的时候,流域总的消耗水量74亿立方米,而到上世纪八九十年代,消耗水量增到了300多亿立方米。

按国际通行标准,河流的开发利用率不应超过40%,但上世纪90年代,黄河年均来水量423亿立方米,而河川径流耗用量则高达307亿立方米,水资源利用率接近70%。有限的水资源面对无限的开发需求与破坏,结果立时呈现出来:从1972年至1998年的27年中,黄河有21年下游出现断流,累计达1050天。20世纪90年代,更几乎年年断流,且历时增加、河段延长。最严重的1997年,黄河断流226天,断流河段704公里,河口300多天无水人海,仅给山东一省造成的损失就达135亿元。“断流不仅造成局部地区生活、生产供水困难,而且使输沙用水减少,主河槽淤积严重,增加了防洪的难度和洪水威胁;断流还造成河口地区生态系统恶化,生物多样性受到威胁。这是用钱没办法算清的一笔账。”

“沿黄各省都在叫喊水不够用,对于他们来说,当然是越多越好,但他们可能都没有真正考虑过可持续利用的问题。”白炤西说,“1986年底的时候,国务院召集各省开会,之前,委托我们做一个用水分配方案。我们根据各省的土地资源、人畜生活用水、工业产值和增长率等分配原则预测到2000年,当时各省都不同意,国家计委出面要求强制同意。那就是‘八七分水方案’,只分了580亿立方米中的470亿,大概是青海14亿,甘肃32亿,宁夏40亿,内蒙58亿,山西42亿,陕西38亿,河南55亿,山东70亿。留下的水是作为黄河的生态用水,但实际各省都没按这个分,生态用水也就成了虚设。”

白炤西反复强调的是农业用水的浪费问题,建国初期,黄河流域引黄灌区只有1200万亩,可目前已达1.1亿亩。农业占总用水量的90%。并且,目前灌区内达到节水标准的灌溉面积只有20%,而实行大水漫灌的宁蒙灌区灌溉面积1782万亩,节水达标灌区仅占8%,“他们一亩地用水七八百立方米,少说也在四五百立方米,全省区万元产值的用水量达到100多立方米,而我国稍微发达的地区这个数字都是几十立方米。”

几乎所有专家在谈到黄河流域的水资源问题时,都要重点提出污染的严重危害,“虽然泥沙对一些有害物质有吸附作用,但黄河的水质大部分都在4~5级。污染已经成为黄河水危机的重要原因之一”。1997年国家环保局公布了我国七大流域水污染环境公报,其中,黄河污染的河段占测验河段的比例在七大流域中排第二位。上世纪80年代,黄河流域接纳的污水是20多亿吨,90年代是42亿吨,预计到2010年,这个数字要增加到65亿吨。“来水量在减少,排污量却一直在增加,黄河水的可利用价值将越来越小。”

千年治河的历史人物及思想更迭

共工和鲧

传说中,神农氏时代,居无定所的氏族部落进入了以农业为主的阶段,临水而居使人类尽享肥沃土壤和取水、交通的便利,但水患威胁也相伴而生。相传共工带领人们与洪水搏斗,把高处的泥土石块搬下来,在离河一定距离的地方修筑土石堤以御洪水,成效显著,以至于此后很长的时间内,水官一职都被称为“共工”。唐尧时代的鲧就没有这么幸运了,作为有治水传统的夏族首领,他被推荐主持治水,用了9年时间,耗费了无数的人力物力,但毕竟世易时移,共工的老办法却导致了鲧最终被放逐。

测量人员精心测绘

大禹

大禹因势利导改“堵”为“疏”的治水思想的创新也为人们所乐道。相传他勘测山川地形、测量水势,亲自带领人们劳动,采用分疏的办法把洪水分成多道畅流人海。

贾让

《辞海》称贾让为“汉代治河理论家”,他在公元前7年提出的《治河三策》是我国现存成文最早又较全面的治河文献,被称为“我国治黄史上第一个除害兴利的规划”。他提出的上策是人工改河的设想,通过掘河人海锁定不断变迁的河床;中策是在黄河狭窄段分水灌溉,“多穿槽渠于冀州地,使民得以溉田,并可分杀水怒”。被贾让列为最下策的就是单纯修复旧堤、加高培厚,他觉得这么做将是劳费无已、反受其害。

王景

东汉著名的治水专家,主持过一次封建时期最大规模的治黄活动,治理后的黄河出现了历史上一个相对稳定的时期,历史评价为“王景治河,千年无恙”。公元69年4月,王景、王吴率10万兵民,开始了大规模的治水,王景认识到黄河泛滥加剧的原因是由于下游河道形成了地上悬河,所以他为黄河选择了一条合理的行水路线,新筑和培修大堤,使黄河人海流路缩短、河床比降加大。“理渠”是王景在水利技术上的又一大创造,他通过合理安排引水口,妥善解决了在多泥沙、善迁徙的河流上的引水问题。

中外专家考察黄河

贾鲁

1127年,东京留守杜充为阻止金兵南侵而掘开黄河,河水长期多股分流汇入淮河,夺淮人海。黄河流路散乱、淤积严重。到了元代,河患更加频繁,有时一年就决口十几处甚至几十处,元代治水活动很多,贾鲁是其中一个成功范例。1351年农历四月初四,贾鲁以二品工部尚书总治河防史身份征发民工15万、兵卒2万开始治河工程,这次治河采用了“有疏、有浚、有塞”三种方法,而贾鲁在秋汛水高时采取沉船堵口等方法一举堵合了泛滥7年的决口,创造了汛期堵口的奇迹。潘季驯

明代著名的治河专家,曾4次主持治河,治理黄河、运河近10年。他把治理黄、淮、运三河作为一盘棋统筹规划,针对黄河“水少沙多”的特点,他反对长期以来“分流杀势”的方法,提出了“筑堤束水,以水攻沙”和“借清刷黄”的理论,这些理论以及在实践中的运用对现在的黄河治理还具有重要的借鉴意义。

靳辅和陈潢

“四十年中公与侯,虽然是梦也风流。我今落魄邯郸道,要替先生借枕头。”因为这首在庙中的题诗,陈潢被靳辅请为幕僚,两人共同成为清代的治河专家。1676年,黄、淮同时发生大洪水,黄河决口达21处,次年,时任安徽巡抚的靳辅调任河道总督,根据调查研究,他一日内向皇帝上了八疏,系统提出了治理黄、淮、运三河的全面意见。靳辅治河,继承了潘季驯的方策,他所著的《治河方略》一书是后世治河的重要参考文献。陈潢堪称靳辅治河的膀臂,他的治河论述被编辑为《河防述言》,一直为后世治河者所借鉴。

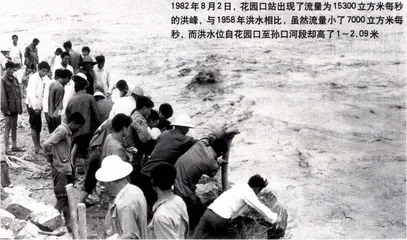

1982年8月2日,花园口站出现了流量为15300立方米每秒的洪峰,与1958年洪水相比,虽然流量小了7000立方米每秒,而洪水位自花园口至孙口河段却高了1~2.09米

李仪祉

近代著名水利学者,不仅推动了治黄方略的发展,还促进了西方先进水利技术在中国的应用。他将国外水利知识与我国的治河经验结合起来,融会贯通,提出了黄河上、中、下游全面治理的治河方略,指出对于河水要“蓄洪以节其能,减洪以分其流,亦各配定其容量,使上有所蓄,下有所泄,过量之水有所分”。并且把在黄河上、中游植树造林减少入黄泥沙作为治黄的主要办法,使我国治黄方略走向了一个新的发展阶段。

怎样挽救黄河的生命

—访水利部黄河水利委员会总工程师薛松贵

三联生活周刊:应该说,这次黄河下游的洪水水量并不大,但灾情又似乎很严重,这种反差让人觉得很奇怪。

薛松贵:严格地说,今年黄河下游的水情确实还不能叫做洪水,按照黄河流域的洪水编号,花园口站的流量应该在每秒4000立方米以上,龙口站在5000立方米以上,而这次花园口的最大流量仅仅2780立方米。现实是,即使在中游地区,8月份,秦河大堤出险只有860个流量,9月内蒙古1000个流量比1985年5000流量的水位还高,而渭河五六十年代排不上号的水却形成了大灾。根本的症结就是由于泥沙淤积使得河道严重萎缩,黄河的生命力越来越弱。这些年黄河水更少,沙更多,水沙自然条件的变化,使花园口以下河道的过流能力由80年代的6000流量下降到现在的不到3000流量,今年汛前测到最小的过流能力只有1800个流量。幸亏小浪底水库发挥了大作用,否则下游受淹的将是以百万量级计算的土地和人口,损失也将在百亿以上。

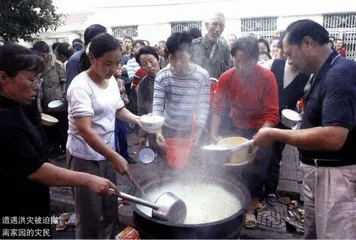

遭遇洪灾被迫撤离家园的灾民(路透/Reuters)

三联生活周刊:但是,下游受灾地区好像对小浪底排洪的流量并不满意,而同时,一些专家质疑小浪底使用违背了“8000流量以下洪水敞泄”的设计要求,也不利于下游的河道治理,不知道黄委针对如此尖锐的矛盾怎么做出抉择?

薛松贵:既要保证水库安全,又要保证下游防洪安全;既要下游河道冲刷,又要保证全年水资源安全。这么多目标,有些目标又是矛盾的,黄委也有很大压力,汛前,我们光开专家会就不下10次。说实话,对这次下游兰考的生产堤堵口黄委并不赞成,黄委很多人包括我都是农民出身,从感情上,我们对下游滩区群众的生命、生活比一般人更关心。但是,利用洪水淤滩刷槽又是几千年治黄经验的结晶,细水长流,泥沙淤积更加厉害,越不让洪水冲、过,造成恶性循环,到一定时候河槽过小就可能爆发灭顶之灾。

小浪底出问题,想都不敢想,客观地说,对水库的使用,我们并没有违背科学,相反,我们整个运作的科技含量是非常高的。对小浪底每天的安全监测分析报告都没有任何异常,所以我们敢于把水位从去年的240多米提高到265米。同时,通过四库联调,在满足防总对防洪要求的条件下,我们还是在9月6日到18日进行了第二次调水调沙,今年控制的每立方米水含沙量是40~50公斤,实际平均达到30公斤,已经有1.2亿吨泥沙进人大海,效果比去年还好。另外,我们借助洪水,对小浪底使用4年来一直没有试验过的高程258米的溢洪道也进行了试验。

三联生活周刊:您曾经主持编订了《21世纪治黄思路》,您认为黄河治理的出路何在?

薛松贵:千百年来,黄河已经形成了地上悬河,新中国成立后,曾经4次加高、修固黄河大堤,但大堤加高到啥时候是个头呢?根本还在于遏制河道淤积的势头。而上中游的水土流失治理是关键中的关键,我们现在的所有措施,都只是展望,延缓恶化的趋势,争取更多的时间。希望随着社会进步、科技发展,后代的人们会有更好的构想。而当前我们面临的主要问题是观念和意识的调整,河水漫滩、农业灌溉和工业缺水,是谁都能看得见的急性病;但河道萎缩、生态破坏的慢性病往往被忽略。如果长远和眼前,大局和小局的利益不能形成全社会的共识,那么黄河生命衰竭的趋势就不可能扭转。