夏都:非考古的困惑

作者:吴琪(文 / 吴琪)

“二里头遍地是宝,每一铲子下去都可能解决一个学术问题。”在河南偃师二里头村长年驻扎的社科院考古队小院里,考古队队长许宏指指脚下,“这片土地掩埋着沉睡了四千多年的中国最早的都城遗址,是中国文明的源头夏商文化所在。”它与殷墟等考古大发现一同印证了之前在古书中被当作传说的夏商王朝的真实存在。40多年的发掘过程中,二里头遗址每一项或大或小的新发现都牵动着考古学界的神经。

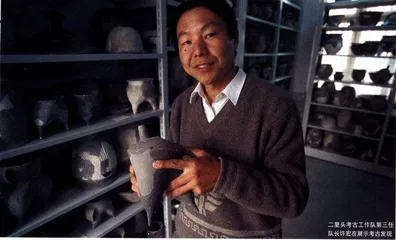

二里头考古工作队第三任队长许宏在展示考古发现

10月13日,又一大型建筑基址的发掘使我国最早宫殿建筑群年代提早百年的消息经媒体公布后,二里头才被更广泛地带进公众视野。较之其学术地位的彰显,缺乏社会关注的考古在与当地经济博弈中艰难平衡,官员或考古人均期盼公众热情为考古文化寻找到现实的卖点。

农田中的争地运动

听说记者要到二里头村探访,中国社科院考古所夏商周研究室副主任、二里头工作队第三任队长许宏在电话中详细描述了到达路线:在河南洛阳上310国道至偃师,再从207国道往登封方向,过了洛河大桥,“第一个十字路口向左的第二个村庄”。许宏的反复嘱咐是因为“10个洛阳人8个不知道这地儿,一路上也没有任何标识”。于是偶尔有对中国文明起源感兴趣的外国游客,只能“拿着地图一点点摸过去”。

深秋的二里头村景致与普通农村别无二致,刚收割串成塔状的玉米晾晒在村合屋顶,枯败的玉米杆沿路堆撒。没有围墙或任何间隔将遗址区从田地中突显出来,站在制高点—考古队门口十几米高的汉代大家上,许宏和助手赵海涛只能以景观为标志物描述3平方公里遗址区在地下的大致状况:“四角楼村与圪当头村之间是遗址中心地带,为宫殿建筑分布区;二里头村东南约10000平方米为夏代墓葬区;在四角楼新庄村以南约10000米为青铜铸造作坊。”

从更广的地理方位看,遗址坐落在洛阳平原东部的伊、洛河之间,背依邙山,南望嵩岳,古洛河流经其南。遗址区内生活着包括二里头、圪当头和四角楼三个行政村约1.2万人口,越是遗址中心区越适于耕种,从上世纪50年代起这里就是全国闻名的小麦种植基地。“宫殿区的地势比周围高出一米多,1982年洛河发大水只有这里没淹。”整个遗址区又明显高于四周地势,“农民自然会聚集于此”。

中国科学院1959年秋开始的考古成了一场和当地农民“争地”的运动。由于经费有限,考古队每年春秋两季挖掘几百至上千平方米的土地,发掘后再将泥土“回田”盖上,交由农民继续耕作。“这样—小块一小块地揭地皮使我们只能在地图上想象遗址全貌。”他们担心等到具备条件全面挖掘时候,遗迹资源已显匮乏。

伴随着考古成果不断丰富的另一事实是村民占地的日益扩张。目前考古队的发掘集中在田地里,几十年来与农民达成的“包地赔产”协议提供了相对制度化的征地解决方法:每季发掘按照一亩地小麦1000斤、玉米800斤的市价赔偿,农民也乐得省些劳力。但制止农民住宅用地的扩张则缺乏对策,“1978年前遗址区40多万平方米的地被压占,1978年后又多了40多万平方米”。三个村子分别接近遗址区边缘线的三面,村民建房用地甚至一度扩展到仅距离遗址中心宫殿区十几米,有的村落则希望将住房连成一片,“那样整个二里头遗址就被人为隔断了”。第二任队长郑光硬是时刻盯着农民动静,找生产大队和当地政府,才终于使两片准备对接的房屋留下了几十米过道。

遍布宝藏的土地让考古人员充满期待,任何发掘都有可能是中国第一件,村民按规定只能在耕作层动土,发现文物立即上报。许宏提到1987年在遗址V区的东缘,圪当头村橡胶厂工人将建水泥地时发现的三件铜器和一件残石玉器随手遗弃,考古队知道后报请县公安局协助追查,追回的铜鼎即为我国有明确出土地的最早铜鼎,遗失的一件青铜器据当事人描述应为我国第一件铜觚。但是文物上报对村民而言似乎是麻烦,53岁的村民郭振亚曾看到邻居在公坟区埋葬亲人时砸碎了挖到的一件青铜器,“怕考古队知道了不让葬人”,郭振亚将之拼贴好送到考古队,“又是一件宝贝”。可考古队如何对上报村民实行奖励也成了一个问题,2000年6月一位村民拿来一件铜器交给许宏,“我眼前一亮,这是中国第一件青铜钺呀”,但是许不敢流露兴奋之色,只给了对方50元奖金。国家没有奖励制度的明文规定,“给多了成了违法收购”。而更重要的是,“高额利润会刺激村民们去挖宝”。

考古的现实卖点

二里头遗址也曾让村民感到和考古队利益一致过。“2001年省里对二里头遗址开发表现出极大兴趣。”偃师商城博物馆馆长王竹林回忆当初参与的《筹建华夏第一都遗址园区》项目仍难掩兴奋之情,“我召集了遗址上三个村子的村长支书,商量让村民整体搬迁,他们举双手赞成。”

村民们的高度认同缘于项目对开发前景的规划及周边的受益现实:同属洛阳的龙门石窟带富了一方经济,而遗址上的生活对村民来说更多的是制约,并不值得留恋。文物部门对当地建房的限制是:圪当头村不能向西、向北发展,二里头村不能向南发展,四角楼村不能向北发展。

记者看到的项目报告计划是建立集文物保护、科学研究、旅游观光于一体的生态旅游观光园区。三大功能的划分包括遗址保护展示区、夏商周断代博物馆和古洛河游园区。王竹林说,村民们的想法很简单,只要能吸引游客,他们的利益就能得到保障,“那些来看龙门石窟或少林寺的游客愿意来这住一晚就是一笔财富”。项目小组按照河南全省及洛阳当地的旅客流量计算,“每天若有1500人来参观,一年的经济效益可达一亿多”。

考古专家看中的是文物保护前景,“把遗址整个腾出来了,建立专门的工作区和展示区,收入的一部分再返回给考古”。许宏对此向往已久,他提到日本绳文时代遗址三内丸山的成功开发模式,“政府成立名叫对策委员会的综合管理机构协调保护与开发,一举数得,也能保证科研不受季节气候的影响,四季正常发掘”。

而项目规划最终在资金投入上卡了壳,虽然策划者主动将预算从4亿多降到1亿多,却还是不了了之。洛阳市文物局副局长郭引强并不掩饰他的质疑,“且不说政府没有那么多的资金投入,就算有也很难收回”。郭引强表达了他个人的两层考虑一一政府经费显然更愿意做旅游价值高的地上古迹投资,其次大遗址的保护一直是难题,目前还缺乏可借鉴的先例。“意大利的庞贝古城为石头建筑,一旦从火山灰中发掘出来给人的冲击特别大。”中国上古时期的建筑是“茅茨土阶”的“四阿重屋”,木土结构经过数千年冲刷,现今已经“没什么看头”,遗址开发了谁来看?

与二里头十几公里之隔的商朝遗址—偃师商城1998年曾被国家文物局当作“大遗址保护试点单位”,在商城王城区进行古都复原,它无法给二里头提供一个成功的样本。记者在现场看到,被围墙隔离的商城遗址区内杂草丛生,在国家一期投入300万元后该项目已经停工,地j:有的只是简陋的夯土基址和柱洞。郭引强说,夏商类遗址是比较专业的考古学范畴,一般百姓缺乏专业知识,看不出味道。它同样也吸引不了周边市民,“忽然用围墙在自家附近一围,他们怎么会特意掏钱去看呢?”项目停工更直接的原因在于学术界的诟病,“有的说复原得太工整,不符合历史”,“有的说只复原基址,没什么意思”。更早之前殷墟部分遗址的复原也受到学术界批评,“他们倒是复原了宫殿的地上结构,可是考古发掘还没证实的样式缺乏可信度。”不过主张开发遗址的王竹林对此的理解是,“工程至少保护了遗址,老百姓不可能在上面建房了。”但他也强调,我国对遗址的保护缺乏成熟的标准与模式,地方政府在政策选择上显然更倾向于可视性强、见效快的项目。

城市与古迹的进退

二里头表现的冲突在它所隶属的偃师市绝不是个例外。“九朝古都七在偃”的城市仅国宝级文物保护单位就有二里头遗址、偃师商城遗址、汉魏洛阳古城等五处,省级文物保护单位10处,市县级45处。在偃师商城博物馆,副馆长王志远指着墙上的古迹分布图,几十处标记分布密集,“光是遗址就有十几个”。偃师古迹以遗址类和墓葬类居多,前者还包括著名的龙山文化遗址等,后者则有名头响亮的东汉刑徒墓、唐恭陵、杜甫墓,“出名的就二十多”。遗址和墓葬同样不属于地面建筑,王志远认为“不太容易开发出来”。一年有七八十万门票收入的玄奘故里景点在偃师最“吃香”,仅仅因为它“紧邻207国道,往来于洛阳和少林寺的游客多”。

较有讽刺意味的是,偃师市有代表性的政府投入项目—唐恭陵的开发动力直接来自盗墓者。该陵为武则天之子李弘的墓葬,盗墓者1998年光顾后偷走100多件文物,这起震惊中外的“2·15”文物大案以文物追回、三名案犯于盗墓现场被枪决结局。2000年偃师市文管会由此投入200多万元开发,由于国家近年保护文化的审慎态度,墓葬不能打开,只在周遭建陵园,游客并不多,“每年还得投入十几万元的维持费用”。

文物目前带给这座城市更多的是利益抉择,保护文物与经济发展成了一场两难的博弈。这种冲突在当地重点工程首阳一电厂的建设中有强烈体现。1983年,首阳山电厂最初的选址因靠近汉魏洛阳古城被国家文物局和当地文物部门严令禁止,而引起考古界轰动的偃师商城遗址正是在电厂随后的东移选址中被发现。国家文物局和中国社科院联合发文要求建厂“退出商城遗址250米”,但文物部门仍旧担心电厂的二三期工程会跨入遗址的西城墙。根据文物法相关规定,偃师市大小基建都要通过文物部门勘探发掘。近期的首阳山电厂三期工程仅勘探费投资方就支付文物部门200万元,可文物部门也觉着亏,主管该项工作的博物馆馆长王竹林计算到,“每个钻孔都必须打到生土,1400亩的地按规定得花费上千万”。但“人家愿意出这么多就不错了”。

偃师的城市规划甚至也一度因古迹纵横而饱受桎梏,“北靠邙山,南临洛河,东边地势低洼,往西又遇商城遗址”。而去年7月北京建筑工程学院为该市进行的“概念性总体规划方案”提出跨洛河建市的思路,王竹林向记者展示这份以偃师商城遗址为城市中心公园的图示,“洛河穿城而过,遗址公园独一无二”,如果建设顺利,历史遗产即将显现独特优势。

这种优势在文物开发体系成熟的洛阳已经得到验证。洛阳市文物局副局长郭引强介绍道,今年国庆刚开放的“天子驾六”车马坑在去年的广场建设源,尤其是夏商周断代有极其重要的意义。以许宏为第三任队长的考古队近期搞清了“华夏第一都”的基本布局;首次发现了一这种优势在文物开发体系成熟的洛阳已经得到验证。洛阳市文物局副局长郭引强介绍道,今年国庆刚开放的“天子驾六”车马坑在去年的广场建设中发现,当时有异地建馆、原址异地、原址原地三种保护措施,最后市政府选择原址原地建馆保护。“目前看来它是比较成功的做法,但这种投入和回收的周期需要财政相当的负担能力。”

二里头遗址及最新考古发现

1959年,中国考古学家徐旭生先生率队在豫西进行“殷墟”调查时,发现了该遗址。二里头遗址包涵的文化遗存上至距今5000年左右的仰韶文化和龙山文化,下至东周、东汉时期。而遗址的兴盛时期是公元前2036年至公元前1600年的夏文化,考古学将其主要阶段称为“二里头文化”。经过40多年持续发掘,在二里头发现的主要遗址有:大型宫殿遗址,这是已知中国最古老的宫殿,建筑布局严谨,主次分明,开创了中国历代帝王宫殿建筑形制之先河,许多形制为后世延用,号称“中华第一王宫”。墓葬,二里头遗址内已清理发掘墓葬有几十座;手工业作坊,包括铸铜、制玉、制石、制骨、制陶等作坊遗址。这里出土的青铜容器是中国最早的一批青铜器。

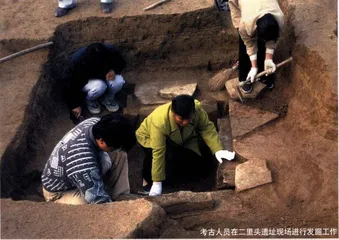

考古人员在二里头遗址现场进行发掘工作(Imaginechina)

二里头文化作为中国夏商文化的一个界标,对于探寻中国五千年文明的起源,尤其是夏商周断代有极其重要的意义。以许宏为第三任队长的考古队近期搞清了“华夏第一都”的基本布局;首次发现了一座始建于二里头文化晚期偏晚阶段的大型建筑基址,为夏商分界研究提供了新的材料;对属于二里头文化早期的3号建筑基址发掘将我国最早的宫殿建筑群年代提早约百年。