两个或更多个的极客

作者:三联生活周刊(文 / 杜比)

如果用1分钟的时间查看1个网页的资料,看30亿个,需要5707年的时间。但使用Google只需要0.5秒就可以完成30亿个网页的检索。9月初,Google公司庆祝他们5周岁的生日。5年前,它是一个大学里为寻找资料而做成的试验品,现在它成为被无数用户喜欢、成千上万的广告商找上门来、被华尔街信赖的公司。更重要的是,在人们对高科技公司和高科技股票丧失信心的时候,Google是一个最后的安慰。

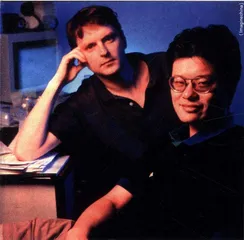

布林(右)和佩奇(左)(21pic)

这家规模不大的公司2001年挣到1亿美元,2002年收入3亿美元,今年有望达到7亿美元。《福布斯》杂志认为Google品牌价值20亿美元。但比这个发家故事更重要的,是Google创始人改变世界的想法。

20世纪90年代初的报纸上充斥着大学生轻松创业的故事,马克·安德森是那时的大角色。媒体用各种词汇分析和形容年轻人的文化,他们是婴儿潮克星(BabyBuster)、都会懒惰虫(Slacker)、少不更事的二十来岁家伙(Twenty-nothings)等等。美国学者沃伦·本尼斯和罗伯特·托马斯则用“极客(Geeks)”来称呼那些30岁左右的企业领导者,用“怪杰(Geezers)”来称呼70岁左右的企业领导者,他们的书《极客与怪杰》,中文本的副标题是“领导是怎么炼成的”。

沃尔特·迪斯尼描述过他的所谓“赤子态”—和我在一起工作的人说我有一种孩子般的天真和不做作,我还是以“未受污染的新鲜感”来看这个世界的。《极客与怪杰》认为,这种“未受污染的新鲜感”的能力,正是成功者和芸芸众生之间的差别,也鲜明地区分了任何时代中快乐的参与者与习惯性的失望与不满者。

在20世纪90年代的网络热潮当中,雅虎造就了400多名年轻的百万富翁,由于雅虎的标志是紫色,媒体也称他们为“紫色人”。近期的《福布斯》杂志对这些“紫色人”作追踪报道,尽管他们现在从事的职业各不相同,但他们都有一个共同之处:那种企业家的闯劲没有变,创业的激情没有改变,他们依旧梦想着做出“能改变世界的东西”。

斯坦福大学计算机专业的两个研究生开发了Google,一个叫布林,俄罗斯移民,现年29岁;一个是密歇根人,叫拉里·佩奇,30岁。

1995年布林和佩奇在斯坦福大学结识,他们的父亲都在大学里教数学。那时候,用户在搜索引擎中键入单词,然后得到一长串站点,很多结果是荒唐的,他们想给这种随机性带来规范,于是发明了“page rank”技术。在Google诞生之前,业界对互联网搜索功能的理解是:某个关键词在一个文件中出现的频率越高,该文档在搜索结果的排列位置就越显著。而布林与佩奇则另有见地,他们认为决定搜索结果排列位置的因素,是一个文档在网页中出现的频率和这些网页的可信度,网页在受众中的知名度和质量是决定性因素。事实证明,这一判断是正确的。

杨致远和大卫·费罗创办雅虎网站,雅虎历经互联网的起起落落,目前盈利良好,不久前公布其今年第三季度收入为3.56亿美元(Imaginechina)

在某种意义上,他们最初的技术有点儿像马克·安德森。1993年1月,伊利诺斯州立大学计算机系的安德森开发出Unix版的Mosaic浏览器。Mosaic的出现是互联网历史上的一次革命,与早期浏览器的最大不同是它可以将图像和文字同时展现在一个窗口中,每一个页面看起来都像制作精美的印刷品。

埃里克·施米特的工作经历就是和微软对抗的经历(路透/Reuters)

1995年布林和佩奇最初相识的时候,安德森已经成为互联网时代最大的偶像,他与风险投资商吉姆·克拉克(JimClark)合作的网景公司(Netscape)在这一年的8月9日上市,首发350万股,占公司总股份的10%,开盘每股为28美元,几分钟后就飞窜到75美元。当时流行的概念是,网景很快就会成为互联网上的“微软”,因此每个人都想变成“第二个微软”的股东。

也是在1995年的一个夜晚,斯坦福大学另外两位校友正为他们的搜索引擎起名字。杨致远和大卫·费罗以往的许多种软件都以“Ya”开头,Ya为字首的词在英语中通常都是复合字,代表“另一种(Yet Another)”的意思。最后他们选中了“Yahoo”这个字,据说《格列佛游圮》中有一个马的王国,在这个王国里,它们饲养的一种粗俗、低级的人形动物就叫Yahoo。杨致远和大卫·费罗以网络时代的自嘲风气命名了这个互联网上著名的品牌。

两年后,布林和佩奇想用一个词来命名自己的搜索引擎,这个词是“googol”,它表示的是10的100次方,或者说是1后面跟着100个零。它最初的发明者是美国数学家E.卡斯纳和他9岁的侄子,这个9岁孩子为这个非常大的数字取了“googol”的名字,“Googol”似乎够大的了,但“Googolplex”更大,它是10的googol次方,即1后面跟googol个零。在能观察得到的宇宙中,基本粒子的总数大约是10的87次方。布林和佩奇用这个单词显示出了他们要穷尽所有资料来源的设想,至于为什么“googol”会演变成“google”,则有这样的一则逸闻—布林和佩奇遇到太阳微系统公司创办人之一彼克托森,向他游说,彼克托森觉得这两个小伙子的创意可取,但又不耐烦地听他俩谈及对花钱的忧虑,跑回他的保时捷跑车上取出支票簿,写了一张10万美元的支票给他俩,算是投资于他俩的小公司,他写的就是“Google”公司,不过当时布林和佩奇还没有银行账户,甚至还没有想过自己建立公司,那张支票在抽屉里躺了几个星期,然后他们才认真起来。

从1998年开始他们就不断将自己的计划介绍给人,他们遭到的怀疑是,谁应该被列入他们的搜索结果谁又该花钱做广告买下的一块地方,这并不清楚。他们也开始向大公司出售自己的技术,包括Infoseek、Excite和Yahoo,但他们也没有找到买家,一个公司老板对他们说,如果我们能搜索到其他公司80%水平,那就不错了,何必要穷尽一切呢?“现在那家公司已经完蛋了。”佩奇说。

1999年6月他们已经有了3000万美元的风险投资,3个月后他们正式对外发布,刚刚创立的Google能搜索到3000万个网页,现在则增加了100倍。2001年,Google已经雇用了数百名工程师,每月访问量增加20%,盈利前景良好。这一年的3月,埃里克-施米特入主Google成为CEO,他曾经是太阳微系统公司的首席技术官,后来担任Novell公司的CEO,在对付微软方面有很多经验。Google希望借助施米特的管理经验保持公司的独立和快速增长,在《财富》杂志的一篇报道中,施米特曾经说过,他第一次与Google的创始人谋面时,“他们在各个方面的看法都与我不尽相同”,那时佩奇热衷于谈论“改变世界”,布林则对竞争对手表现出不屑一顾的轻视,施米特表示“不清楚他们的看法是能够令人耳目一新的远见还是单方面的单纯天真”。

从Google发布到2001年初的这段时间,正是互联网泡沫破碎的时候。但Google依旧保持了网络泡沫中那种“点com”公司的特色:办公室被打扮得有些花哨,贴着世界各地的报刊上赞扬公司的文章,提供免费的可乐、糖果和午餐,挂着印有公司logo的气球,每周有数千份简历投递到这里要求加入这个“工作party”,其中不乏在别的互联网公司下岗的程序员,网络泡沫的破碎让Google在办公和人员成本上省下了不少钱。

在施米特加盟之后,布林做了技术总裁,佩奇成为产品总裁。这两个人专注于搜索技术的完善,而施米特负责建立一个更好的商业模型。Google的长期梦想是把世界上的所有公共信息都列出目录并且能搜索到。

这个世界决不会有一张纸能写下“Googolplex”后面所有的零,但表示这个数字非常简单。作为一个能通向30多亿个网页的检索处,Google并不是一个花哨的地方,其页面由37个单词,4个标签和一个空格组成,在那个空格里你可以输入不超过10个单词,用《新闻周刊》的话说,它使任何人与任何问题的答案之间的距离只有点击一下鼠标那么远。或者说,Google成为了一个动词,表示搜索。但是几年前,Yahoo也是个动词,“Do YouYahoo?”的意思简直等同于“你上网了吗?”

1999年,雅虎的市值达到700亿美元,杨致远和费罗各自身价75亿美元,公司盈利达到6110万美元,在15个国家开设了地区站点,访问人数是AOL注册人数的5倍。但2001年3月,就在施米特加盟Google的时候,雅虎公司开始了它第一次裁员。杨致远说:“我们的搜索引擎家喻户晓,我们也开始涉猎新闻、财经、体育、天气以及娱乐等方面。关于雅虎,有人说它就是搜索,有人则说它是一种分类目录,但是我觉得雅虎品牌可以代表更多的东西。雅虎可以代表任何用户期望它成为的东西,这也是我们长期以来的战略目标。”在股价下跌时,杨致远要员工不要太在意明天的股票价格,而是多想想3年后雅虎将成为什么样子。

《财富》杂志说,随着Google的发展,他们遭遇到了一个更为流行的公认准则:搜索 应成为一种商品,互联网公司不是通过搜索服务赢利,而是作为一个门户网站或服务阵地而创收。门户网站需要加以填充的是新闻、体育赛事比分和股价信息,这样才能吸引眼球。Google的竞争对手致力于成为门户网站,布林和佩奇尽力完善其搜索引擎,Google“净化视野…的策略源于布林和佩奇推行信仰的才能。

《连线》杂志称,像Google这种规模和影响的公司不可避免地都要在单纯性上做出让步。也许在5年内,Google将沿Yahoo的老路发展,最终只不过比Yahoo如今的业务略微单纯简单一些罢了。当然Google也有可能向投资者证明用户长期的满意度比短期利润更为重要,但这种机会可以说是微乎其微。互联网的领袖地位需要布林放弃自己的信念来换取。

Google目前没有上市,因此只需满足用户,而一旦进入股市,股东们就希望利益越多越好。当股价不令人满意时,股东就可能要求Google放弃当前奉行的不做弹出式广告等很不“商业”的立场。想当初,Yahoo在面临股价下挫的时候就放弃了只做快速加载的旗帜广告的立场。Google似乎还不急于上市,公司创始人还在谈论他们的技术理念,这个互联网上最不商业化的站点满足着人们最本质的好奇心与求知欲。布林说:“我认为用户喜欢Google,是因为当他们不知道一个问题的答案而感到绝望时候,Google能够帮助他找到答案,我把Google看成是增加用户知识的途径。”佩奇说:“这就像一个人,能在每天的24小时里为你提供帮助、给你智慧。它懂88种语言,最终的搜索引擎将是智能化的,它能够理解世界上的所有事物。”

现在Google面临最致命的威胁是微

软,微软有70名技术人员在研究搜索技术,当然微软也许会收购一家搜索公司,Overture已经被雅虎收购,但市值不过328万美元的Looksmart公司对微软来说买起来很容易,另一种可能是微软直接收购Google。

Google的结局会不会和网景公司一样呢?布林和佩奇会不会成为马克·安德森呢?网景公司在1995年上市的时候曾经占据了很大一部分的浏览器市场。但到1998年,微软开始蚕食浏览器市场,这一年11月,美国在线以43亿美元的天价收购了网景公司。舆论普遍认为美国在线什么也没有得到,现在则对网景公司实施了安乐死。作为美国在线的子公司,网景曾宣称要成为一家内容服务公司,但分析家普遍认为,网景的品牌越来越没有竞争力,他们要介入雅虎公司占主导地位的市场几无可能,它已是互联网历史的注脚。

网景曾经在商业上取得一定的胜利,但最后被微软击败。马克·安德森在网景被收购后曾短暂地担任过美国在线首席技术官的角色,但他很快在1999年辞职,创建了以服务模式运营的Loudcloud公司。他不再有光着脚出现在《时代》封面上的机会,他用西装代替了牛仔裤,他还做出了另一决策:绝对不再与微软作对。安德森说:“为了获取经验,每个人在一生中都必须至少从事一次与微软为敌的生意。”对他来说,那一次已经足够。

布林和佩奇还没有对微软或比尔·盖茨发表过什么公开的评论,不过他们有一个有趣的小地方—www.googlism.com,在这里你可以查到对任何人“Google主义”的评价,比如格林斯潘,他是美联邦储蓄委员会主席,他是一个要保住自己职位的商业官僚;而盖茨得到的评价是,他是个魔鬼,他是计算机行业的教皇,他比你有钱,他是个手淫者等等。“Google主义”站点是个逗闷子的小地方,但这个世界上每一个喜欢Google的用户,都会有自己理解的“Google主义”,其中一条准则或许就是—只有个盖茨太无聊,我们需要更多个梦想着并且有能力改变世界的年轻人。