刘波出走之谜

作者:三联生活周刊(文 / 李菩)

有关《传世藏书》

知情者说,刘波创业的第一桶金是从海南做房地产起,但从房地产商到文化商人的蜕变,是从做《传世藏书》开始。

刘波画像(插图:象牙黑工作室)

在此之前的经历,一位不愿透露姓名的知情人介绍,1988年,刘波第一次去了海南,没呆多久又回到长沙。1990年,刘波再赴海南。记者得到的另外一份资料说,“海南三叶公司,海南高科技公司……他从纺织品、药业、房地产人手,很快大有收获,在这场潮起潮落中,他不仅立住了,而且成功了,原始积累就这样完成。”

现在很难判断,刘波投身文化产业是看准了其中的巨大商机,还是骨子里对于文化的热爱。如果从商机出发,是为把文化变成钱;如果是从热爱出发,可能是为了一种理想。

据参与《传世藏书》操作的卢仁龙介绍,做《传世藏书》这个概念是张新奇想出来的。卢也是湖南人,而张新奇是湖南的一位有影响的作家,80年代从湖南下海到海南与韩少功等人一起创办《海南纪事》。

从1992年到1998年,历时7年,《传世藏书》出版完毕。一组数字是:《传世藏书》“精选五千年文明中的精华之作”,第一次将这些典籍横排标点与重新点校。《传世藏书》共收书1234种,总字数为2.76亿字,共计排成123册,每册1000多页,总计约160000页,约请了八个城市28个单位的3000多位专家参与,投资1个亿。

《传世藏书》售价为每套6.8万元,印一万套。对于《传世藏书》的实际销售情况,当事人说法不一。一种介绍称,“短短两年期间,各销售网实际完成销售近3000套,而且是全价的方式,仅此累计回收到2亿元以上,扣除销售费用及纳税,集团收入超亿元,全部投入得以回收,这无疑创造了中国出版史上的奇迹。”但这种说法遭到另一位当事人的否认。“《传世藏书》净赚两个亿现金而没有一分钱贷款的说法,那全是瞎说。”

虽然具体内幕现在无从知晓,但抛开实际利润来看,《传世藏书》之于刘波,无疑是一笔难以量化的无形资产,“刘波以后再出去就不是虚名了”。

涉足传媒业

刘波做完《传世藏书》之后急于进军传媒业,入主《希望》的广告销售等经营,被视为他构建自己的传媒经营帝国的第一步。《希望》当时为广州的一本面向较低年龄层女性读者的时尚杂志,在全国有一定的影响力。

原《希望》杂志总经理、以“姜汤”身份出现在诸多媒体的江松营,9月24日晚接受记者采访时,很仔细回忆了他与刘波打交道的过程。

按江松营的说法,1998年前后,他将《希望》做得颇有起色,刘波看上了这本杂志,“三番五次地派人来”。往来几次之后,江松营在北京与刘波有了初晤。据江松营描述,刘波当时在天伦王朝饭店的10层有长包房,初见之下,刘波给江松营留下很不错的印象:“挺有亲和力的。”受刘波之邀,江松营来到刘波位于北京宽街的院子做客,这所以巨石和大铁门包装的院子是后来不少媒体的着力渲染点。记者采访到的一位知情者认为,“刘波花3000万元买下来的”报道不可能真实,据他介绍,这所院子是刘波以每年90万元的价格从有关单位租来的。

“院子并不现代,有一点假山与一个亭子,屋里很暗,有点破落贵族的气息。如果单单从享受的角度看,不舒服。”江松营注意到房间里被踩得很黑的地毯,更注意到院子里停的几辆奔驰车。“场面很大”,江承认自己“多多少少有些震动”。

刘波带江松营走进自己的私人书房,刘波的藏书给江松营以第二次震动,“书有没有看过是能看出来的,很多书上面都有批注”。“我自认书读得不少,但还是略逊于他。”

刘波向江松营承诺,绝对不参与经营,让《希望》成为传媒的旗舰,以《希望》为标本,将其经营模式和理念推广到其他杂志,由此来营建一个现代传媒集团。江松营称他当时对收购提出了800万元的价格,“刘波主动提出1200万元,提了50%”,这样的大手笔彻底征服了江。1998年6月,刘波出资720万元从江松营手中购买了6%的经营权。

刘波收购《希望》经营权,被视为“诚成”进入传媒业成功的主要标志,他随后很快组建了广告公司,计划以《希望》的力量统合旗下杂志的广告与发行,由江松营为总经理。但也有人认为,刘波的真实意图是通过《希望》拉动关于媒体集团的概念,这概念与他在资本市场的发展有关。在“概念经济”之下,刘波“不在乎盈亏,只在乎做概念”。

刘波与江松营的合作后来不是很顺利。江松营在接受采访时判断说:“刘波最大的失败就是收购武汉长印,充当其大股东,从而跳进了资本市场的沼泽地,很难再爬起来。”江松营断言刘波当时“只看到上市公司的好处,却没有看到资本市场的险恶之处”。“钱是一匹难以驾驭的野马,它可以驮着你飞快地奔跑,也能将你摔得头破血流。”江松营由此认为,诚成文化“更多考虑的是对上市公司的运作,更多考虑在资本市场的赢利,对期刊专业人才考虑得比较少”。他认为,正是这种决策失误,使“诚成”经营的杂志资金不能保证,反而越赔越多,从而陷入泥潭。而也有说法认为,刘波的媒体实际不过是他在资本市场中的一颗棋子,是整盘棋的问题导致他的媒体根本做不上去。

后来广为人知的是刘波一度“拥有”十几份杂志的经营权,有人甚至说“最鼎盛时期有四十几家”。文化人野夫9月24日接受采访时回忆说:“我曾向他建议,十多个媒体,还不如集中起来,做一两个好媒体。”许多杂志“中途没钱跟进的话,前面烧的钱就白费了”。据说刘波对此曾说:“这些媒体实际上还处于培育期,做文化产业,不能有急功近利的思想。”江松营猜测刘波的想法是,“以为杂志可以一本本做好,等更多的人来投资或收购,但市场不是他想象的那样”。失望之余,江松营的评价是,“刘波对具体的业务不感兴趣,要的是资本的赢利。…他基本上是一个做局的,不是做事的。”

角力资本

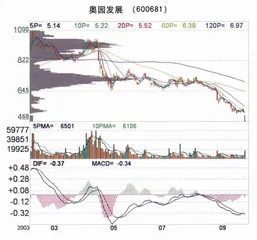

1998年8月,刘波所在的海南诚成购买了2900万股“武汉长印”,占股20.91%,成为第一大股东。“武汉长印”后更名为“诚成文化”。“诚成”借壳成功,正式亮相于股票市场,刘波成为公司董事长。诚成文化开始向文化产业全面转型。

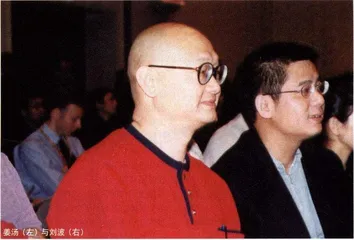

姜汤(左)与刘波(右)

初入资本市场的刘波是成功的。因为植入了文化概念,一直关注“诚成文化”的某证券分析人员王水先生说:“从海南诚成人主武汉长印的当年12月29日到次年(2000年)3月6日,不到4个月的时间股价从9.8元曾狂涨到36.66元。”

但一位当事人后来回忆说,刘波对股市其实完全不懂,有意思的是,一直到董事会成立,刘波一直都没在武汉露过面,“他是不懂,也没信心”。

市值的巨额放大无疑使刘波初尝资本市场的甜头。刘波后来一心一意要打造“中国文化概念第一股”,为了充实“文化概念”,他不间断地大把投钱于图书、网络等。

1999年lI月,投资额为100万元的诚成广告公司成立,同时与《希望》杂志签订为期10年的承包经营合同,独家经营杂志的发行和广告业务(这块无形资产曾被评估值达5984.24万元)。2000年9月22日,诚成文化把广告公司注入上市公司,这家净资产值为376万元的广告公司,评估值高达6300多万元。

2001年,诚成文化与湖南大学共同组建岳麓书院文化教育产业公司,参与组建北京人文时空网络商务有限公司。同年,“诚成”斥资3000万元,创办某音像租赁发行公司。

“一个又一个‘概念’使股价上涨,是炒作自己的股票,获利并不在于产业本身,而在于股价,说穿了是虚拟经济,当然这只是一种猜测。”

2002年5月8日,海南诚成企业集团将所持有的2350万股以6000万元人民币,转让给湖南出版集团,后者成为“诚成文化”的第一大股东,海南诚成退居第二。

有报道是这样描述这个过程的:“(2002年)4月28日,朱建纲(湖南出版集团副董事长兼总经理)在清华讲座,当时刘波找了他,只一天就把股权转让的事谈妥了,‘五一’刚过就签了合同。”刘波后来也曾形容双方是“一拍即合”。

“当时有人怀疑刘波是想利用湖南出版集团的进入,来帮助诚成将一些未能消化的项目继续运作下去,以缓解诚成的现金饥渴。”但刘波对此“现金饥渴”的说法予以否认,而将此合作解释为“战略合作”。

后来的发展显然不似签约那般顺风顺水。“诚成文化”的实际资产状况得到一位曾参与此次收购的关键人士“不是一般的差”的评价—“诚成”2002年的中期报表显示,公司负债计4.7亿,总资产8.6亿。“湖南出版集团最初也许是想把销售主渠道的概念带进来,但看到资产状况太差,不敢轻易地将自己优质资产置换进来,于是快速转手。”证券业人士分析说。

湖南出版集团接手不过9个月—2003年2月16日,该集团将持有的2350万股“诚成文化”转让给以房地产业为主的广东奥园置业公司,转让金额为6396万元。湖南出版集团持股9个月,净赚差价396万元。此间留给外间无限的想象空间和评说空间。但当事人对此都不置一词,外界也无从了解。

其实在刘波收购“武汉长印”之后,虽然风光一时,但增发新股的愿望迟迟没能实现。而此前他已拖欠了长沙、广州、北京、武汉数家银行的数亿元贷款,“‘诚成’的许多业务都是拆了东墙补西墙,每次都急得不得了。”一位知情者说。诚成文化背上了数亿元的担保贷款,主业和资产质量大降,2002年上半年业绩大幅滑坡,再在股市中“圈钱”已不太可能。

“只有增发股票才能实现融资,但‘奥园’发现里面的窟窿很大,不敢把自己的优质资产置换进来,他的资金链断了,出走是惟一的选择。”这位知情者分析。

在文人与商人之间

刘波以文化为道具进行圈钱、套现的说法,遭到熟悉刘波的一些人的激烈反对。“一,刘波从来没有利用股市圈钱;二,他也从来没有利用股市套现。”卢仁龙如是评价。

野夫认为刘波投资了“许多本应该由国家投资的工程或产业”,如《传世藏书》、《中华人民共和国历史地图集》和《全宋文》等。在野夫的判断中,刘波“毫无疑问是一个文化人”。刘波的梦想还包括出一个英文版的《传世藏书》,据称已经有几百万的投资,这笔钱也白白“烧”掉了。

“他的钱打水漂的,数得着的就有2亿多。”比如原在北京亚运村康乐宫内的“美好之夜”俱乐部也是刘波投资的,据说“最挣钱的时候每个月还亏30万元”。

在采访中,最令记者迷惑的是,不同人对刘波的描述以及判断不仅迥异,甚至大相径庭。而这些人,都是与刘波打了至少十几年交道的朋友。“刘波从来都在玩金钱游戏,他从来没有想认认真真地做实业。”一位刘波多年的朋友冷冷地抛出这个结论。

诗人刘波

作为“公众人物”出现之前的刘波的经历,可以说有许多种莫衷一是的版本。一位知情者给记者提供的一份文字资料上曾这样介绍早期的刘波:

“他在湖南株州团系统干过多年,是一个正规的年轻团干部。他曾和一帮文友办过《新闻图片报》,在80年代异军突起,成为报业弄潮儿。他更为人们所知的是青年诗人,《年轻的布尔什维克》是新诗热中的名作。此前,他已出版过三部诗集,这在青年诗人中是不多见的。他也经过商,亲自为自己的产品做电视广告模特……”

根据多位受访者大体描摹出刘波早期的经历:1979年,“不足15岁”的刘波考上湖南株州专科学校中文系,毕业后在子弟中学教过书,后在武汉大学作家班短期进修一段时间。出现在媒体上的经历还有诸如在“湖南中医研究院”的中医硕士文凭,北大国学大师季羡林的哲学博士的身份,当记者就此向一位知情者核实时,他的表情颇为犹豫。

关于拜季羡林为师,一位知情者给记者传过来资料这样记叙:“……他(刘波)大胆地提出了事业与生命的新构想。第一,请当代学贯中西的国学大师季羡林来主持此事,以成为《传世藏书》的旗帜。第二,通过这一契机,拜季羡林为师做季老人室弟子,攻读博士学位,以具体行动,实证出自己对学术与文化的不懈追求,当然,同时也充实和提高自己的学识。”

一位与刘波合作多年的受访者说:“刘波在商人面前像个文人,在文人面前却又像商人,这也许正是他失败的原因。就像空的可口可乐,外面看场面做得很大,但里面空空如也。”这位人士评价说,构成刘波性格“最短的那块板”就在于“怀疑一切,只相信自己,后来连自己都不相信了”。据他说,刘波以前从不喝酒,到后来喝得特别厉害,甚至有点酗酒。

熟悉刘波的湖南著名作家何立伟也验证了这个判断,在认定刘波还是想做一番事业的同时,何立伟评价说:“他不相信任何人,这也是枭雄性格,刘波也可以说是一代枭雄吧。”何立伟说,刘波是以“概念”生钱的人,“可以说是最早有‘资本运作’觉悟的。”