校园民谣十年

作者:王小峰(文 / 王小峰)

从黄小茂第一次在他的企划文案里写下“校园民谣”这四个字开始,到现在已经过去了整整十年。这十年间,除了1994年校园民谣火得让人无处躲闪之外,其余时间,没有人再愿意提起这四个字。它可以成为人们心底的记忆,音乐可以成为人们对某一时代的怀旧,但是它的确在市场上消失了。

回顾校园民谣这十年,能让我们有机会走进围墙还没有消失的校园,去了解前校园民谣时代直到今天校园文化的变迁。

宋柯说:“当时就是没有唱片公司,如果有唱片公司的话早就火了。”

一切从1984年说起。北京大学图书馆东边有一块草坪,有一天,有个男生抱着一把吉他坐在这里唱歌。他叫朴勋,一个朝鲜族学生,唱的都是朝鲜族和日本歌曲。这当时在北大是一个新现象,很多人围观听他唱歌,之后便有越来越多的人聚集在这里,像朴勋一样弹着吉他唱歌。池永强便是当时在草坪上唱歌的其中一个,这个后来人们都喊他“大池”的东北人,当时在学校是一个活跃分子。早在1987年,就有杂志介绍过他组建的CNMB250乐队。池永强在80年代校园音乐中是一个骨干人物,通过他把第一批校园音乐推向了社会。

1987年左右,中国电影出版社的负责人找到池永强这批北大校园歌曲创作者,并且跟随了近两年时间,终于出版了一盘在当时比较有影响力的专辑《陕北1988》。当时正是西北风流行,这批歌曲大都是由当时比较走红的歌星演唱,而且在磁带的封套里也没有注明歌曲作者,所以,直到现在很多人都不知道《陕北1988》、《梦乡》、《摇摇滚滚的道路》都出自北大的学生之手。池永强告诉记者:“中国电影出版社当时很下工夫,找到很多知名乐手来一起制作《陕北1988》专辑。还有就是旅游音像出版社,两盘磁带当时用了我们十二三首歌。”

当时在北大校园里流行的一首歌叫《星期天》,这首歌的作者是徐小平,他当时在北大艺术教研室任教,后来到新东方学校当了副校长,这首歌用诙谐的笔法把大学生在周末无聊的生活描绘得栩栩如生。“今天又是星期天,星期天,冷冷清清是校园,是校园。北京同学都回家去团圆,呼儿咳呦,留下俺这外地人我受孤单。不见老师也不见辅导员,不想上课也不想做实验。泡上一袋方便面,越吃越饿,呼儿咳呦,点上一支大重九,我越抽越烦。”池永强回忆这首歌在校园演唱时的情景说:“《星期天》这首歌永远是我们的主打歌曲,每次演唱都一定会引起全场观众会心的笑声和热烈的掌声。”后来,《星期天》也被音像出版社收录到专辑中,第一个演唱者是景岗山。之后,《星期天》又出现在1989年中央电视台“五四青年节晚会”上,这是大学生创作的歌曲第一次出现在中央电视台的节目中。1994年,北大学生再次把校园歌曲集结成专辑《没有围墙的校园》,许秋汉又再次翻唱了这首歌,可见其在校园的影响力。

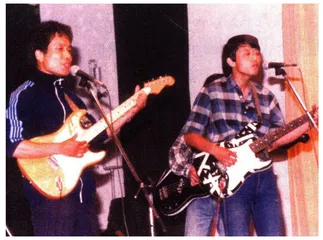

另一个校园歌曲的活跃据点是与北大相邻的清华大学,大概也是从1987年开始,现在华纳唱片公司的音乐总监宋柯是清华大学早期校园歌曲的创作者之一。谈到当初怎么想起去创作歌曲,宋柯说:“当时在校园内流行一本吉他教材,蓝色封面,我们都叫它‘小蓝本’,里面全是中文和英文老歌。在清华最早开始写歌的是我和胡杨,当时我记得我们学校的校刊贴得到处都是,我在楼道弹琴,看到墙上校刊上有一首歌颂清华校园的诗,我看着歌词边弹边哼哼,还觉得挺好听,后来就写出来了。这是当时最原始的一首校园歌曲。在我的带动下,胡杨写了一首《我把心儿融进琴声里》,是一首风花雪月的歌曲。在当时那个年代,这种特直白的爱情宣言歌曲挺受欢迎。”

后来宋柯又写了不少歌曲,1987年,当时在中录音像出版社任编辑的吴海岗找到宋柯,用了宋柯写的一首《一走了之》,当时是孙国庆演唱的。后来又把宋柯的一首歌《风雨尽头》收录到张楚的专辑《将将将》中。再后来,作曲家谷建芬也盯上了大学校园,“她觉得我们这些人肯定很有意思,1989年,她想在北京攒一个校园歌曲演唱会,后来因为政治风波,这场演出黄了,要不校园民谣可能早就出来了。那时候的作品一点都不比高晓松他们这拨人差。”宋柯说,“清华比较有代表性作品也就我这两首歌,当时我记得在北大演出,唱这两首歌的时候下边都炸了。北大还有一首歌叫《从北京到延安》,也非常火。当时就是没有唱片公司,如果有唱片公司早就火了。清华的毕业歌就是《一走了之》,在火车站送人时唱这首歌大家都哭得一塌糊涂。那时缺一个像大地或红星这样的唱片公司,我们实际上是给高晓松他们打了一个基础。”

在80年代中后期,中国流行音乐处在起步阶段,那时候没有唱片公司,只有音像出版社,音像出版社的编辑就相当于现在的制作人。那时候做磁带没有太强烈的市场概念,基本上都是音乐编辑说了算,虽然这不是很正规,但是很容易让作品出来。比如吴海岗,在他任编辑期间就曾让不少新人新作出来。当时校园歌曲没有被当成一个整体概念推出来,都是零散地被用在一些拼盘专辑里,所以,虽然当时被使用的校园歌曲很多,但由于种种原因都被埋没了。很多作品仅仅局限在校园范围内流行,随着人去楼空,也就失传了。而这些血性的歌手离开校园后,也基本上都停止了创作,有谁能知道在中科院做科学家的陈涌海当年曾写过《天安门城楼》、《时代广场》、《月亮美人》等一批非常优秀的校园歌曲呢。像陈涌海这样的人有很多,甚至像宋柯、池永强这样在校内校外都有知名度的校园歌手在当时也都没有太多机会。“我觉得挺可惜的,那时候那拨人对音乐的理解挺深厚的,音乐更人文一些。”宋柯说。

洛兵说:“在草坪上谁能把女同学争取来得多谁就最牛。”

池永强在回忆草坪上那段生活时说:“那时候搞演唱会是主渠道,辅渠道是草坪歌声,当时在北大草坪上,不知云集了多少北京的音乐高手。不仅是学生的舞台,在我印象中来了无数音乐人。很多学生热爱校园音乐,实际上他不是从大讲堂那个地方来的,而是从草坪这来的。在草坪上唱歌一直坚持到1991年左右,后来草坪文化就没有了,现在草坪变成一个怀旧概念了。”

作家洛兵在回忆他在北大的经历时说:“东草坪在夏天热闹的时候有十几拨人,那时谁能把女同学争取来得多谁就最牛,所以两个人要是对上眼了,就真‘碴’,我见过有两个人整整碴了一晚上,唱了一百多首歌,看谁最后唱不出来。其实去东草坪主要就是为了斗气,就是为了斗出一个谁最强,打架斗殴、争风吃醋是经常的事。”

在清华大学,有一个东操场,也是校园歌手聚会的地方,高晓松在谈到他在东操场唱歌时的情景说:“最鼎盛时期是1989和1990年,那时候盛况空前,每个星期五清华东大操场有数十个来自北京各学校的学生。通常是前半段大家唱新作,中间一段是点唱每个人的经典,最后一段是翻唱别人的歌曲。其实这是一种中国传统文人的聚会方式,还经常即兴命题写歌,比如当时以‘阳伞’为题,每个人写一首歌,写的角度都不一样。当时郁冬写出来的是我们大家最赞叹的,歌词写的是小时候看电影,每当他们要接吻的时候,就有一个阳伞挡着了,镜头就拍阳伞了,然后就猜他们在阳伞后面干什么,长大后也想用阳伞挡住外面的东西……”

随着时间的推移,不管是北大的草坪还是清华的东操场,都成为校园音乐的记忆了,高晓松在谈起这种特殊的校园文化没落时感慨良多:“每一代年轻人男生的价值观念都是从女生那里来的,女生的价值取向是踢球、打架、弹琴,于是男生就是这三样。没打过架的也会吹牛自己打过架。今天女生说喜欢张朝阳,于是大家都去创业、吸引风险投资。商业精英今天是最大的腕儿,以前我们在草坪上弹一个小时就会聚上三圈人,现在没人在看人弹琴唱歌了,有一次我跟郑钧、老狼在草地上弹吉他,弹了两个多小时没有一个人来。”

黄小茂说:“我总觉得该拿些东西来纪念青春的。”

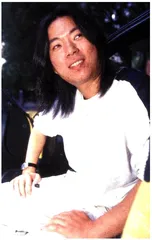

高晓松

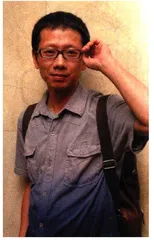

黄小茂

当年清华大学的学生乐队,右为宋柯

在80年代,黄小茂是一个非常有名的词人,很多流行甚广的歌曲都是他填的词。1993年,黄小茂正好30岁,当时在大地唱片公司任企划部主任,大地公司是内地第一家正式的唱片公司,它的出现改变了内地过去以音像出版社为单位的操作方式。

当时黄小茂有个想法,想在大学校园里收集一批作品。黄小茂回忆道:“当时大地签了很多歌手,但是原创歌曲的力量不是很强。最初的想法是想从校园入手,找一些好作品,因为校园的作品人文色彩比较浓厚。在北京及全国大学找作品,就有大量的小样从全国寄来。小样做得特别粗糙,吉他弦都没弹准,但是其中不乏好歌。当时还没有想过做校园民谣,正赶上我过30岁生日,过完生日,就开始听这些歌,无意中听到沈庆写的一首歌《青春》,现在回头看这首歌不过是青少年时期的那种东西,第一次过30岁生日,听这首歌让我挺感动的。因为每个人都会过30岁,我总觉得该拿些东西来纪念青春,于是我想,我们收录了这么多好的校园歌曲,应该把它集合成一个系列。从当时收集到的作品的数量上来看,我们的想法至少应该出3张。”

校园歌手沈庆,一直想把草坪上的歌手拉进录音棚,他认识不少“圈里人”,作曲家李黎夫找到他们,希望能给他们做两张专辑,于是沈庆牵头,找到了当时的一些校园歌手,这其中就包括高晓松。高晓松在回忆他与“圈里人”第一次接触时说:“当时说来了一帮圈里人,我们都特崇敬他们,他们把我们聚在一起排练,要出一两张专辑,但是他们极不尊重我们,1992年那时候我已经开皇冠了,录音完之后给500块钱,让我在合同上签字。其他人都签字了,我的两首歌被晚会歌手唱得乱七八糟。我说不能让晚会歌手唱,要唱得让我自己的歌手唱。由于我没有签字,这张专辑就没出,当时我还遭到沈庆的抱怨。”

之后,沈庆又把这些作品介绍到第二家唱片公司正大公司,因为当时校园歌手中被认为唱得最好的歌手金立和正大公司签约,金立去了后,想把这些歌曲推荐到正大,“当时正大的音乐总监是写《月亮代表我的心》的孙仪,他听到《同桌的你》之后,认为歌不能这么写,怎么‘半块橡皮’都上来了,应该像《月亮代表我的心》那样才对,所以正大的这次努力又失败了”。高晓松说,“后来沈庆又坚持不懈地把小样送到大地唱片公司,黄小茂听到后马上就来找我,我当时在亚运村汇园公寓住着五室四厅,电话号码就4个,在当时已经算是恶少级别的人了。黄小茂见到我后很吃惊,之前以为我是学生呢,其实那时我的同学都还没有毕业。于是黄小茂使出让我特别感动的手段,当时拿钱已经打动不了我了,跟我喝酒、弹琴。黄小茂很少当人面弹吉他,我看在眼里,其实心里很感动。因为黄小茂也是大学里出来的,他们身上还带着那种学生气,不是圈里那些老乐手的江湖气,所以我觉得这回找到知音了。”高晓松像一个纨绔子弟一样回忆着他与“圈里人”的第二次亲密接触,“我当时只提出一个条件,我的歌必须由老狼来唱,因为老狼当时失业了,老狼之前在一家合资公司当机柜安装员,天天到外地给人安装机柜,觉得这个活特烦人就不干了。黄小茂都同意了,他觉得做的是我们的音乐,所以肯定是我们来唱。”

高晓松认为,在他们这拨人中,金立唱得最好,其次是他和北大的杨单涛,但就在大地准备录音的时候,金立去美国,杨单涛为了爱情去成都,只剩下高晓松了。“《校园民谣1》基本上代表了当时大学风花雪月流派,当时愤世嫉俗的东西说心里话都不够成熟,除了崔健就没有什么特成熟的,黄小茂这么考虑也是对的。”

黄小茂在十年后回忆制作这张专辑时说:“当时很多人参与到这件事当中,每天晚上都开会,大家的情绪、状态都特别好,来来往往的都是校园歌手,下班之后不回家,抱把吉他在办公室里唱。当时感觉这东西一定会受欢迎,就算市场上没有,但是我相信它能成为主流,能影响市场。我到现在还有点遗憾,就是《校园民谣1》里好东西太多,从最后的效果上看,我觉得有点浪费。”

这张《校园民谣1》上市不久,便开始热卖,因为在此之前从来没有过这样温情的歌曲,所以很快便打动了学生乃至学生之外的听众。高晓松不仅让《同桌的你》唱遍大江南北,也让歌坛的一颗新星老狼冉冉升起。在此之后,各种各样的校园民谣拼盘随处可见,大学生一时间成了最受欢迎的一批人。北工大的贾南、北京广播学院的赵节成了校园民谣潮流中涌现出来的新歌手。在那段期间,大约有100个校园歌手参与到校园歌曲的录音之中,但是真正好的作品凤毛麟角。而就在校园民谣被炒得热热闹闹的时候,敢为天下先的北京大学——这个校园歌曲的诞生地却一直没有拿出他们的作品。

当记者采访当年校园歌手的骨干之一,现在《文明》杂志任编辑的许秋汉时,他告诉记者:“北大人希望能拿出最好的作品,在北大人眼里,只有做到最好才愿意拿出来,所以越想做到最好就发现自己要学的东西越多。而清华人只会那么几个和弦,就敢拿出来。在清华人看来,他们作品是简单,但是对于想表达的东西足够了,这件事情做出来,就很高兴。清华人是很实在的,北大人好像眼高手低,总想做出最好的。现在我比较钦佩清华人的务实,这是一件实实在在的事,你把这件事做成了就是成功。”

其实,早在黄小茂他们紧锣密鼓录制《校园民谣1》的时候,一个北大的老校友、某饮料公司的老板希望能弘扬一下北大传统,为北大的校园歌手录制一张唱片。“当初他们要给我做专辑,我说我不喜欢自己的作品,我自己都不喜欢,还怎么拿出来给听众呢。”许秋汉说。于是这位老校友准备做一张北大校园歌曲合集,在他们开始收集作品的时候,大地公司的《校园民谣1》已经收集完了。

这张名为《没有围墙的校园》几经波折终于出版,由于在此之前,北大刚刚推倒了学校的围墙,给这个专辑起这么一个名字,是一个标志,更是一种怀念。事实上,这张拼盘出版的时候,校园民谣热已快到后期了,那时候人们对校园歌曲的印象就是怀旧和小情小调的“高式情歌”。《没有围墙的校园》虽然收录进去不少很有代表性的反映校园生活状态的歌曲,但是并没有在社会上产生多大反响,因为到了1994年,人们已经不太关注大学生的声音了。

高晓松自豪地说:“我开创了一个文人来做音乐的时代。”

因此,在一个小范围内,关于校园民谣的争议也就出现了,那就是到底什么是校园民谣?比如,有位叫罗默的作者在一篇名为《何为“校园”、何为“民谣”?》一文中对高晓松这类校园民谣提出质疑,他认为:“校园民谣应以其音乐中所蕴涵的理想主义精神为主要特征。而几年前那场由若干唱片公司炒作而流行的所谓‘校园民谣’,因其伪‘校园’性和伪‘民谣’性而难让明察者认同。尤其是由老狼演唱的那首《同桌的你》,实际上只是一个走入社会后的人对学生时代狭小生活空间的场景追忆和对现时无聊生活的慨叹(其旋律也来自于对一首德国民歌的编改),它只是一首感伤主义的怀旧情歌罢了……当然,伪‘校园民谣’在90年代初、中期的流行,反映了那个时代中国国民精神的疲软、理想主义在大学校园中的缺席和感伤主义在青年中的泛滥。”

许秋汉说:“我们理解的民谣是应该有一种校园气息,是一种知识分子的视野。学生可能是最缺乏社会经验的,但是社会的束缚最少,他们可以更自由地去思考。从80年代开始,校园就有一种社会和民族的使命感,90年代后,这种使命感越来越弱了。当时我们有一部分人总想把这种使命感维系下去,我们会把平时自己真实的思考和关注的内容,社会问题和生存状态,写进歌曲中去。歌曲中有些批判现实的色彩,但不一定做得很成功。”

宋柯说:“我不知道‘民谣’怎么定义,至少跟小茂他们定义的校园民谣的商业概念不太一样。80年代的学生和90年代的不一样。80年代的学生社会责任感比较强,尤其是北大、清华这样的学校,都觉得自己写出的东西应该有社会责任感,那时候写的东西都比较沧桑一点,我估计是受崔健的影响,包括齐秦。音乐形式肯定还是民谣,可能有人想玩摇滚但玩不了。”其实宋柯的身上还残存着当年理想主义的东西,他毕业后出国,回国后成立麦田音乐公司,他的目的还是想振兴校园音乐,所以他当时签约的朴树、叶蓓、尹吾都是那种比较有人文色彩的歌手,只是他后来发现,这个时代变了。

池永强认为:“北大的东西比较直露,什么话题都敢说,没有那么多掩饰的东西。另外北大的思想比较杂,清华是理工科学校,它产生的东西相对比较纯粹。为什么风花雪月产生在清华而不是北大,也有这个原因。我当时写《摇摇滚滚的道路》,最显著的原因就是强说愁,第二就是青春中有些愤怒的东西,这些愤怒和不满是从哪里来的?是从上学以后逐渐接触社会后来的。“如果校园歌曲只有风花雪月这么一个内容,那么你把那一代大学生看得太扁了。那时候他们关注的不是这个东西,或者说这东西只是占一小部分。我们在学校的时候基本上没有风花雪月的东西,那个年代的文化以愤青文化为主,小资的东西未必吃得开,后来的大学生心态不一样了。”不过池永强也承认:“高晓松是个颠覆者”。

黄小茂说:“高晓松是个例外,他是那样的一个人,他有这方面的欲望,他是一个想出来的人。”宋柯说:“高晓松时期的那批歌的影响力比我们大,如果你有社会责任感写不到崔健的那个水平,那你就没有影响力。我们的社会责任感还有点空,我写的歌词感觉挺虚的,这些东西除非有一个特好的契机,否则只能在学校里面。你能说我们没有机会么?也有,杂七杂八的也出了不少。可能是我们的东西还没有打到大众的层面上。那时候媒体也不发达,所以我感觉也就到这一步就完了。谁能出来?高晓松能出来。他占着两个阵地,一个是唱片公司这套玩意儿,一个是怀旧,怀旧这东西永远不会死的,这是我们当时欠缺的。”

那么,颠覆者高晓松又怎么看待他的颠覆作用呢?“80年代大学的主流是愤世嫉俗,但是风花雪月不管什么年代人们心里都有,再愤世嫉俗,在十八九岁的时候心里都有一种柔情。从宏观上看,校园民谣补充了一个重要的门类,在校园民谣出来之前,中国的音乐都是意识形态的,当时的摇滚,除了崔健之外基本上写得都特空洞,关心人的生活和人的情感的东西比较少。摇滚乐当时在中国是精英文化,不是大众文化。我们只不过做到把音乐给大众化而已。我们当时在大众中间获得最大的认同,是本能的认同,不是什么流派,绝不是‘校园民谣’这四个字。”

高晓松是很幸运的人,他赶上了一个商业时代,商业的先入为主和推波助澜,使校园民谣这种音乐深入人心。他自豪地说:“我开创了一个文人来做音乐的时代。在音乐圈里从前都是对手艺人有认同,比如对弹吉他和打鼓的非常崇敬,今天音乐圈的手艺人已经没有地位了,因为这些人对音乐不重要,我们可以用美国的鼓手、英国的吉他手,没问题,但是最重要的是你说什么,我们做到了一个力量的转换,认同手艺人实际上证明这是一个很低级的圈子。在我们来了之后一切以文化人为中心,今天又转到以商业经营为中心,我认为这是这个行业的大踏步前进。谁导致了我们的行业在社会上有更大的影响,是文化人,不是敲鼓、弹贝斯的。”

校园歌曲的10年空白

十年过去了,如果我们不翻老账,校园民谣留给我们的就是高晓松、老狼和一首《同桌的你》,其余的都被人丢在风里。那么,这十年间,为什么市场上还只有老狼、高晓松的专辑?为什么没有新的校园歌手出现?

许秋汉告诉记者:“校园歌曲活跃,跟北大的传统有关,主观地想延续80年代知识分子的使命感,其实这些东西都挡不住时代浪潮的冲击,如果我现在还上大学,我肯定愿意坐在宿舍里玩电子游戏,弹吉他唱歌的爱好就会被冲淡许多。还有一点就是,当初歌手在人们心目中有英雄般的地位,比如崔健、罗大佑,当我接触到崔健和罗大佑的时候,我内心的理想就是希望自己能写出像他们那样的作品。现在没有一个具有英雄气概的歌手了,现在的歌手就是一个歌手,不会成为人们心目中向往的形象。”

黄小茂对此也深有感触:“我从香港回来之后,参加了一些校园歌手选拔赛,在各地当评委,说实话,去了之后我挺失望的,大部分参加比赛的歌手都抱着一种当明星的目的,唱的都是卡拉OK那些歌曲,比起当年的那些歌手他们唱的挺好,但是心态完全不一样了。我印象比较深的是,那时候校园歌手比较穷,那时候歌手比较纯粹,现在的校园歌手受大的环境影响,学校搞的一些事情都是帮助学生完成明星梦。现在你从这些歌手参加比赛时穿的衣服就能看出来。当然不是说好的歌手和作品没有,大多数都变了。做明星梦的人在什么时代都有,只不过现在的土壤更适合他们生长。另外,校园民谣存在于一个时代的变迁中,它是很自然出来的,但是它要延续下去不太可能,包括现在的主流音乐也不能做到这一点。”

高晓松说:“那时候大学是有种荣誉感的,那时候管大学生叫天之骄子,大学生直接被划进了精英,今天没有人再把大学生划进精英了。90年代之前的大学生有衣食不缺的士大夫阶层的感觉,90年代以后大学生就是平民。现在没有校园音乐和社会音乐之分了,过去大部分音乐都是社会上的人在做,大学只做了一个小流派,但今天大部分都是由大学生和大学毕业的人在做,社会的反倒成了一个小角落,社会的东西变成了另类。今天的大学就是代表社会,不像当年大学代表大学,社会代表社会。”宋柯也有这样的看法:“大学这个门槛没那么高了,八九十年代大学生活的神秘感和优越感挺让人感兴趣的,像老狼、高晓松、朴树、郑钧这批人,他们心里都有精英的心理优势,都有高人一等的感觉。大学生已经不是一个特定的文化群体了,当时在大学,一些刊物还挺有影响的,甚至引领一些文化、艺术的方向,包括诗歌和音乐,现在还有么?现在谁还听你大学生怎么着,还不如周杰伦管用呢。现在不会有人认为你是大学校园里走出来的就怎么着,校园文化的优势没了。”

不过宋柯还说:“其实也赖黄小茂和高晓松这拨人,大家对校园民谣的理解窄了,我曾经对高校的一些学生说,你们要是写风花雪月,谁也写不过高晓松,如果学校里再想出来什么东西,必须在形式和方向上有大的改变,也许会出现一个像周杰伦这样的人。现在的孩子都是独生子女,他们受到的教育、成长的环境,出来的东西和我们那时候不一样。风花雪月是小时候生活比较苦,特别容易出风花雪月,小时候生活越苦的孩子,稍微有点诱惑就奔风花雪月去了。现在校园民谣就被定位成风花雪月,风花雪月第一容易写,第二容易被人接受,有高晓松在那里立着,你想超越他,我觉得挺难的。”

老狼:把一首恋歌唱得依然动听

苗炜

老狼

叶蓓

老狼和叶蓓合唱过一首《青春无悔》——开始的开始,是我们唱歌,最后的最后,是我们在走。开始是一个大学男生在楼道厕所里唱歌,声嘶力竭得了个“老狼”的外号,后来是他不停地走穴,挣钱,想着住更大的房子,开更好的车。10年前的“校园民谣”让《同桌的你》、《睡在我上铺的兄弟》风靡一时,也让老狼从一个困顿的工程师变成了一个青春年代的代言人。10年来,这个懒散的家伙只出了三张专辑,反复吟唱着“似水流年”、“忧伤开遍山冈”和“我的蓝色理想”。10年前就开始的追忆与怀旧情绪弥漫至今,有什么东西在那时就打碎了,直到现在还不能忘却。木吉他特有的青涩和老狼独特的嗓音不会改变,他这样唱了10年,还会这样唱下去,“这样度过想你的夜”。

文学评论家菲力浦·扬曾经说一切美国故事的主题都是讲天真遇上了经验:“我们起初本来是笑嘻嘻的,对全世界全人类都有好感,我们觉得自己像个善良、纯洁、简单的男孩子,迫切,充满了希望。但是我们到外面的世界里,不知道怎么一来,我们在路上被打倒了,从此以后,我们很难把自己拼起来,回复原状。”这个主题也正是人们喜欢老狼的秘密所在,在我们走出校园之后,在这个成人世界里游荡多年,我们还会为保留着一颗赤子之心而有一丝感动或忧伤,哪怕轻微如风中的一粒尘土。

老狼说:“唱歌能让我有名有利,这很好。但我心里很佩服窦唯、张楚这样的人,他们内心有股执拗的劲,对自己的音乐很在乎,他们不走穴,不想赚钱,他们是艺术家。而我看着别人有钱了就着急。也许好多人都像我这样迷茫,想着过好一点的生活,又因为怀有理想而不断自我检讨。其实我到现在也不太适应歌手这样的职业角色,到哪里演出都要说‘见到你们真高兴’,这多傻呀。甚至我很排斥老狼这个角色,有些不舒服的感觉,觉得他是另一个人。因为他冒领了很多创作者的荣誉,当年校园民谣的作者是一股小势力,但这些作品没有功利心。这个概念红火了之后,倒好像老狼一个人成了代表。”他说,他后来的音乐尝试着做得更华丽更花哨,但他知道有一批人对校园民谣更真诚,有一批歌迷更沉醉于当年校园所孕育出的纯洁的性情。

唱了10年歌的老狼还没有自己作词作曲的一首作品,这个懒散的家伙宁可花时间发呆看影碟也不愿意多试试看他有没有这方面的才华。他说:“我试过,但创作真的很难,要把自己表达得很准确,这比我想的要难。”这家伙有耐心在录音棚里把一首歌录上几十遍,但要他用词语或曲调将自己的感受写出来,是不是如同许多同龄人检点往事时那样,有一种欲说还休的倦怠。