穆桂英,移步换形

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

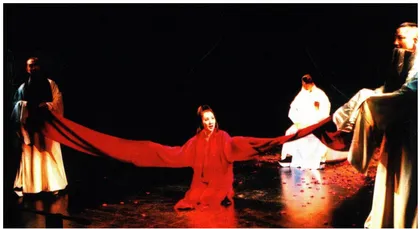

《穆桂英》剧照

《穆桂英》起始的理念是按照戏曲来排的,有唱词,念白的方式,舞台上一桌二椅的固定形式基本保留,只是椅子被一个光鲜的浴缸代替了,就这一简单的替换已经足以让入场的观众改换了对这出戏的期待。从节目单上获得的突出信息告诉你,今天的演员都是京剧的腕儿,音乐是著名作曲家创作的。

穆桂英的故事全中国人民都熟悉,她的形象已经固定,《穆桂英挂帅》里就是这么一个为国为民挂帅出征的女英雄。李六乙的穆桂英却不再那么义无返顾,英气豪情,她在浴缸里“为出征沐浴净身”,还要“登祭坛,觅祖先,赐智慧”。这时,杨宗保、杨六郎、杨继业的亡灵们显身,穆桂英本想找他们赐智慧,岂料他们或跟她忆念旧事,或釜底抽薪地念着,没有英雄的国你救它何用,没有男人的家也用不着回了,把个女英雄直说得忽而春念缠绵,忽而杀气欲起,忽而感叹这女儿身竟落得这般孤立无援的地步。最后对战争、生死、处境的态度,“怎么办?”“生活如故依旧”,三个亡灵把战袍给她披挂起来,还是去征战。

这个穆桂英虽然也唱着“我不挂帅谁挂帅,我不出征谁出征”,理由已大不一样,与亡灵对话透露出的是一个悲剧处境,出征的选择在最后的念白中表达为生死同源、尘世平常的玄学宿命。

当然,对经典的解读本就不只有一个标准,李六乙在他一系列的剧目中也在强调,经典之为经典就是因为它会有很多种阅读的途径和结果。穆桂英的女性心理在经典故事里没有做过太多关注,但是这个人物的命运中留有这样的空间,李六乙就是在这个空间里展开了叙述。让穆桂英置身于三个亡灵之中,更加强了她陷入生死之间的悲剧处境,而且因为是与亡灵对话,封闭的心理意识可以被尽量打开。因此编剧对这个人物的重新解读也不会显得全无章法的离谱。

应该说《穆桂英》是一台很有悲剧感染力的戏,尽管中间常有一些让人略感不适的细节。但是最后当穆桂英煞是突兀地唱出“独立精神自由魂”的时候,在某种程度上明显减弱了前面铺垫出的悲剧性。

为人所注意的和存疑的,倒不在于对于经典故事的解读路径,而是对《穆桂英》的戏剧方式的改动。李六乙请观众在每场戏后填写一个意见表,他说,编排这出戏的起始理念是按照戏曲来排,所有手段都是非常程式化的,唱腔的设计基本上是韩剑光(剧中饰演杨六郎)按照传统京剧一句一句写成,没有太多的变化。演员的唱、作功夫主要是京剧的式样,但是他其实并不真的在乎话剧、戏曲这样的划分范畴,在他看来,“全是戏剧”,所以他可以按照他对剧情、人物的设计,以完全不一样的方法使用那些程式。

李六乙认为京剧的程式太完整了,要想改变它,难。因为它完整,形态太固定了,就很难有新的趣味。他解释说:“我用京剧来做新戏剧,不是成心想跟它过不去,戏曲里有很多长处,各种形态都可以出现。”他把在传统戏剧中寻找现代的思想和观念当作中国戏剧发展的方向,尤其是话剧的方向。显而易见的原因是戏曲的形式太旧了,越来越没人看,搞戏的人抛弃它,观众也抛弃它,而话剧舞台从90年代以来也渐渐没有什么新招术了。李六乙把推动其改变的切入点放在表演上,他说,这些年,我们在戏剧上有的是从哲学上变化,有的是从导演手段上变,但很少有从表演上变的,如果不在表演上变化,根本谈不上改变。表演上也可能有很多种,起码是多样化。

在传统戏剧里,是用歌舞来讲故事,故事的节奏、情绪、人物关系都有一套程式规定,在这个戏里就不讲故事,演心理,肢体语言和心理就可以是分离的。让演员在多义中整合各种节奏、情绪的碎片,与程式相联的功夫依然有用武之地,其中的趣味至少不是传统戏所包含的了。

在《穆桂英》中饰演杨宗保的国家一级演员王立军功夫扎实,唱作具佳,有“中国京剧之星”的称号,《穆桂英》演出之后他被同行当成“不怕毁的大武生”

王立军谈《穆桂英》:

程式化是我们表演的基本要素,是很重要的。这个戏基础还是程式,编排上有很多改变。比如水袖的用法,京剧里的水袖都是垂着,偶尔甩一下,也有特定甩法,但是在这个戏里,水袖是直着甩。当然,三个都是亡魂,可以不用特别拘泥。

我们在这个戏里的表演还是很严谨的,不一样的地方也很多,比如上场、下场、亮相,扮相都不一样,还有把胡子拿下来,这也是以前没做过的。静场在京剧里很少,起码得有个小锣,在这个戏里的大段静场是我没演过,也没见过的。在台上穿靴、脱靴的动作,也是头次见。

我对这个戏的基本的想法是新、奇,那就试试,过去的大师不也都是改革家,比如二胡就是梅兰芳加进来的。

《穆桂英》在音乐上的改变是这个戏的另一个重点所在,李六乙约请作曲家郭文景为此创作的音乐同样是在传统戏剧中发掘出的新的空间。

郭文景谈《穆桂英》:

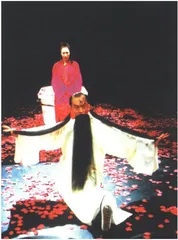

《穆桂英》剧照

李六乙来约我的时候,让我随便用乐器,没有限制。我就想,近半个世纪以来,所有戏曲上的改革都在乐器上加东西,《沙家浜》加进了民乐,《红灯记》加进钢琴,还有加西洋乐器的,后来在晚会上还有加电声的,都取得了一些效果。但是我认为不够,因为没有触及皮肉,这些改革的前提是觉得传统的三大件或四大件没有什么余地了。我想了一个月,决定来试试发掘四大件的可能性。

做这个戏的音乐,比写交响乐还费力,从1月一直写到现在。它在风格上不能离开京剧的味道,没有歌剧那么自由。四大件中,由于那几件乐器是专为特定的形式服务的,它的性能是极有限的,其他的性能没有,这种特殊性就造成很大限制,正因为如此,所以很过瘾。过去这四大件的使用是以不整齐的齐奏来裹着演员的唱腔,由乐器本身的特点造成了好像不太单调的效果,过去的乐器主要是跟腔,比唱腔华丽一些,但以唱腔为骨干。现在我把齐奏变成了重奏,这个戏里,唱腔在走,音乐不一定跟腔。把京二胡从附属地位拉到前头,使用两把京胡,这些都是为了重奏的效果。

颜磊的恶作剧,他们的艺术品?

施武

颜磊的艺术活动似乎都有恶作剧的嫌疑。我最初知道的是他曾经做过的一个追杀的方案,这个方案的生猛之处是他的行为不是表演性的,是动真格的追杀。他用500元钱找了一个中间人,让他去找杀手追杀自己,在那个时间限制之内,颜磊设法逃生就是他必须的生活内容了。90年代初,做这样的方案,对他来说更多的是因为当时整个社会生活的状态——暴力事件、紧张的心态压力等。这个方案被传说得很玄,颜磊本人不以为然,也不想再提这个方案。作为身体艺术,跟暴力结合并不是新奇的,所以还不是他对艺术的选择。

1997年之前,他一直把艺术想象为像凡高那样做画,有一种受难情结,但是实际上现在的艺术家,所接触的人就是画廊、博物馆、批评家,这成了艺术家的生活,于是做艺术就好像是弄臣们的比赛。

那一年,颜磊和一位朋友洪浩做一个恶作剧,他们把自己的名字用拼音从左往右拼写,看起来像个欧洲人的名字,以这个“名字”的名义,用仿制的“卡塞尔文献展”邀请信给100个人发出了邀请,并留了街边两个公用电话的号码,并且雇佣了两个民工守候在那儿。那100个人都是在中国当代艺术圈里叫得出名的人物,随后的反应可想而知,一时间闹得沸沸扬扬,真实的反应大概只有他们两人能从民工那儿知道。当他们公开了这个恶作剧之后,更让他们惊讶——有些人以为他们在坏自己的好事,硬是不信。还有些没有收到“邀请信”没有被愚弄的人同样生气——我连骗都不值得骗吗?

这一年,他的另一件作品也是这个现实催生的。他用一张老照片,照片上的几个人是专门研究间谍相机的工程师,他们的诡异神色和整个照片的气氛都是现成的,颜磊觉得他们太像那些来中国挑选艺术家的画廊老板和博物馆策划人了。这个作品的标题是《我能看看您的作品吗?》。

在这样的艺术体制里,像凡高那样靠作品来说明问题已经不可能,所有你想解决的问题,不管是精神的、心理的、审美的,在艺术里都不能解决了,再也不用考虑凡高的事情。1998年他迁居香港,在这里他看到更多各国艺术家,吃着廉价的面包,过着狼狈的生活,如果这样还觉得做艺术是件快乐的事情,就是一种自我欺骗的低级快乐,因为没人需要你的艺术。从各种大展来浏览当代艺术,他认定,当代艺术根本没有艺术标准,绘画的基本功没用了,照片、Vidio谁都能做,有用的其实和其他行业、和正常人一样的标准,所以现在最重要的不是简单的艺术问题,而是做自己的策划人,让自己的作品能有人出钱收藏,把自己的生活问题先处理好。他自己的经验证明,似乎从艺术体制内部介入对参加展览、卖出作品更有成效。

颜磊由此认为:“根本不用考虑观众了,不管你弄成什么样,都有人看,只要是博物馆给摆出来的。所以,我才说艺术家面对的只是博物馆、画廊。”

今年,法国蓬皮杜艺术中心的中国艺术大展上,颜磊拿出的是两幅油画,一幅是一个法国街头画家的肖像——他为什么就进不了博物馆?这得问问对面的一幅油画——一些著名策划人的画像。

结果,恶作剧式的对抗竟被当成了作品,而且他的这类对话性质的作品越来越得到策划人的注意,越来越多的大展邀请送到他手里。2002年他在著名收藏家组织的中国当代艺术奖中获得了“最佳艺术家奖”。这就是颜磊面对的艺术体制里奇怪的逻辑。对当代艺术的这种关注方式,是他没法改变的,他也并不一定非要反对它。我问他,这是不是一种反抗?他说不是,“因为我作为艺术家想收到卡塞尔大展的邀请,就给自己发一个,别人也想,那就给大家都发一个吧。而挂在蓬皮杜艺术中心里的两幅画像,不也就那么回事?能改变什么呢?” 穆桂英李六乙艺术