60岁的威尼斯电影节还怎么闹?

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

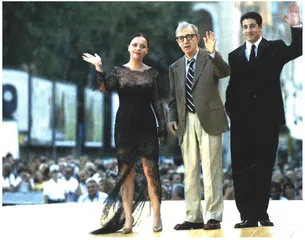

伍迪·艾伦(中)与演员克里斯汀·蕾琪(左)以及杰森·比格斯在新闻发布会前合影

伍迪·艾伦第一次出现在威尼斯电影节上,电影节组委会主席莫里兹·德·哈登说:“他来这里真是让人太高兴啦。”从1993年到2001年,每年伍迪·艾伦都有作品参加威尼斯电影节,但片子来人不来,要让他离开纽约是非常困难的。今年他带着最新的作品ANYTING ELSE来,也许是为了庆祝这个世界上最古老的电影节的60岁生日。来到电影节的大师还有北野武(《盲侠座头市》)、彼得·格林纳威(《图尔斯·路普的手提箱之三:安特卫普》)、柯恩兄弟(《难忍的残酷》)等等,美国电影明星是任何一个电影节最好的宣传品,凯瑟琳·泽塔·琼斯及乔治·克鲁尼也随新片《难忍的残酷》来到威尼斯。电影节组委会最不爱听到的话就是“电影已经死了”,所以这次报名参加电影节的影片数冲破历史纪录,达到1591部时,莫里兹·德·哈登高兴地说电影还没有死。

9月9日,威尼斯电影节最有悬念的大奖揭晓,俄罗斯年轻导演安德烈·兹亚琴彻夫因为《回归》一片获得金狮奖,这是他的第一部长片,但得奖的喜悦并不能平复该片中15岁的演员弗拉第米尔·格林之死带来的痛苦。银狮奖由黎巴嫩电影《风筝》获得,导演是兰达·莎哈尔·萨巴格。顶着一头黄发扮演盲侠座头市的北野武获得导演银狮奖,其他的亚洲电影都没有能引起更多的注目,蔡明亮因为《不散》拿了本人的第四次的费比西奖。

威尼斯电影节越来越花哨,但除了提供竞赛场和秀场外,它能对电影有多少帮助?

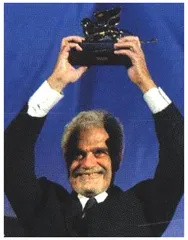

终身成就奖奥马·沙里夫

奥马·沙里夫

电影《图尔斯·路普的手提箱》剧照

今年威尼斯电影节上,奥马·沙里夫被授予终身成就奖,他自言“非常荣幸”。在演员这个职业上,他已经工作了50年。

在青少年观众眼里,奥马·沙里夫像一件出土文物一样古老,今年已经71岁的他并没有像肖恩·康纳利那样越老越红,然而在上世纪60~70年代,因为他具有异国情调的外表和温文尔雅的举止使他成为性感的象征,不过这也让他陷入类型化的困境中。在进入国际影坛之前,奥马·沙里夫是埃及最著名的电影演员,是大卫·里恩的两部电影《阿拉伯的劳伦斯》(1962年)和《日瓦格医生》(1965年)把他带出了埃及。1969他甚至在《切!》中扮演了切·格瓦拉。威尼斯电影节颁给他终身成就奖除了因为他的整个电影生涯外,还因为他以开放的姿态进行不同文化间的交流。奥马·沙里夫在银幕上操着流利英语、阿拉伯语、希腊语和法语,扮演带“另一种文化”色彩的角色。

上年龄对演员意味着演出机会减少,对于一个非欧美裔的演员来说,机会更少。由于没有合适的上年龄埃及人角色,奥马·沙里夫不再演戏,把精力放在打桥牌上——他是个中的绝对高手,他说过:“与其演一部烂电影,还不如去打桥牌。”但弗朗索瓦·杜贝隆的《依伯拉欣先生与<古兰经>的花》让他重新燃起了对电影的热情,他认为这是一部关于爱和宽容的电影,人们看完电影,走出电影院时心情会好很多,对别人也会更好。奥马·沙里夫在影片里扮演一位生活在60年代的阿拉伯老人,开了一家杂货店,他有丰富的人生阅历,为人善良,但很孤独。一位犹太小男孩走进他的生活,老人承担起亦师亦友亦父的责任。

彼得·格林纳威:《图尔斯·路普的手提箱》

彼得·格林纳威

《图尔斯·路普的手提箱》是彼得·格林纳威最有野心的一项作品,也是威尼斯电影节上最受瞩目的影片之一。事实上,他的每一部作品都会引起程度不同的争议。这部电影从1928年科罗拉多发现铀开始,一直到1989年柏林墙倒塌冷战结束为止,61年的时间跨度,以及从南威尔士到犹他州、莫斯科、布达佩斯、上海的空间跨度让《图尔斯·路普的手提箱》成为一项宏大的工程。为了拍这部电影,意大利、英国、西班牙、荷兰、俄罗斯和匈牙利等数个欧洲国家联手协作。将来,除了18个小时长的三部电影外,还会有16集电视连续剧、两张CD-ROM光盘、92张DVD、电子游戏和包含1001个故事的网站,后者与《一千零一夜》媲美,而图尔斯·路普前前后后要使用92只手提箱,对应铀在元素周期表上的位置。

彼得·格林纳威曾经解释过图尔斯·路普(Tules luper)的含义,TULES对应PULES(脉搏,情绪,冲动),LUPER 则是拉丁语中WOLF(狼,残忍的人)。图尔斯·路普这三部曲类似一个足迹遍及全球的“囚犯”图尔斯·路普的自传,而所谓“监狱”更指的是精神层面的。此项庞大计划的第一部分《图尔斯·路普的手提箱之一:摩押的故事》已经在戛纳电影节首映,后续的两部将分别在威尼斯与柏林电影节上放映。令人稍感意外的是,《图尔斯·路普的手提箱之三:安特卫普》先在威尼斯电影节上出现。

素爱拍惊人之作的彼得·格林纳威也爱语出惊人,他认为电影在过去20年已经死亡了,他对路透社的记者说:“1983年,当遥控器进入卧室之后电影就死了。”不过他自以为能知道一些办法重新挽救电影的生命,“我要离开狭义上的电影。对‘后电视时代’的一代人来说,最重要的一个词是‘浏览’”。在“图尔斯·路普三部曲”中他的兴趣点并不在讲故事,而是创造图像,给观众造成深刻的印象,记在脑子里。彼得·格林纳威说这将是一场视觉的盛宴,他参考范围从意大利绘画大师卡瓦拉乔的作品,到布拉德·皮特的相貌。

问题是彼得·格林纳威挽救了电影的什么?是拍电影的雄心壮志吗?如果只靠把电影的规模拍得越来越大,不使用胶片而改为高清晰DV恐怕还是不够的。“图尔斯·路普三部曲”至今仍在美国寻找发行商,他自己也知道这将不是一部能流行的电影。他自问自答地说:“20世界最伟大的小说是什么?是詹姆斯·乔伊斯的《芬尼根守灵夜》,但它几乎是最无法阅读的小说。”

雷芬斯塔尔:远未终结的传奇

小于

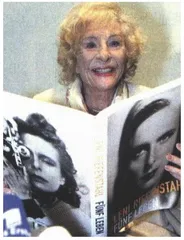

1934年,雷妮·雷芬斯塔尔在拍摄《意志的胜利》现场

雷妮·雷芬斯塔尔

即使雷芬斯塔尔去世,也永远不能终结关于她的争论话题——人们被她带入迷醉和厌恶两种心情中间,始终找不到一个平衡点。其实与其说人们在谈论她,倒不如说是在谈论一个关于艺术的永恒的命题

雷妮·雷芬斯塔尔,曾为希特勒统治下的“第三帝国”拍摄了电影史上最佳宣传片《意志的胜利》、《奥林匹亚》,2003年9月9日去世,享年101岁。

已故西班牙电影大师布努艾尔曾经把《意志的胜利》浓缩版放映给罗斯福总统、雷内·克莱尔(法国著名导演)以及卓别林看,他们都认为这部片子太完美了,所以不可能被利用来反对他自己(1940年,卓别林用《意志的胜利》的一部分内容拍了另一部伟大的电影《大独裁者》,用喜剧手法戳穿雷芬斯塔尔的神话)。里察德·巴萨姆在他那本近700页厚的《记录与真实:世界非剧情片批评史》中说:“以如此明显的方式捕捉到社会政治运动的精神与意识也许是空前绝后了,在过去和未来的电影中也仅有艾森斯坦的《波坦金战舰》(即《战舰波将金号》)与《胡士托(woodstock)音乐节》两片算是少数可与之匹敌的影片。”雷妮·雷芬斯塔尔用几近完美的电影手段完成了她最初定下的两个目标:对纳粹党的赞美以及对希特勒的神化。她在艺术表现方面达到的成就造成了后世对她复杂的态度:任何人在批评她对纳粹党的神化时都不得不承认《意志的胜利》与《奥林匹亚》是电影史上的大师之作。即使她去世,也永远不能终结关于她的争论话题——人们被她带入迷醉和厌恶两种心情中间,始终找不到一个平衡点。其实与其说人们在谈论她,倒不如说是在谈论一个关于艺术的永恒命题。

在雷芬斯塔尔一生中,“她始终被对立的两者吸引,像高山与平原,崇高的首领及乌合之众,白种亚利安民族及非洲有色原住民……”(《记录与真实:世界非剧情片批评史》),在纳粹第三帝国覆灭后,她同样必须面对两种截然不同的态度:有人极端崇拜她,著名网球选手贝克尔参加了她100岁生日活动;有人要她彻底检讨曾经为第三帝国服务过的不光彩历史。但雷芬斯塔尔终生似乎都在为她自己和她的两部电影辩解。她100岁生日时接受美联社采访,戏剧性地说,她甚至为“被生出来一事道歉”,但不应该因为她的两部电影杰作遭受批评。她说:“我不知道为什么要道歉。比如,我不能因为拍了《意志的胜利》道歉——它曾经赢得了最高奖项。”她总想把影片的艺术成就单列出来,把艺术性作为影片的惟一组成部分。然而她的传记作者约根·特里姆伯恩则认为:“任何人谈到雷妮·雷芬斯塔尔时都得看看她在‘第三帝国’的电影生涯。她最重要的作品就是在‘第三帝国’时期拍摄的……这也是她为人所知的原因。”还有一点,是雷芬斯塔尔为自己辩解时必须想到的,那就是她的作品与第三帝国的因果关系。1932年纳粹党集会时,雷芬斯塔尔第一次听了希特勒演讲,她写信给希特勒,表示愿意把自己的才华“奉献”给他。很多人都猜测,雷芬斯塔尔与希特勒有不同寻常的亲密关系,她只承认跟他在海边浪漫地散步过。

尽管雷芬斯塔尔不愿意为《意志的胜利》、《奥林匹亚》低头——她坚持说那不过是记录片而已,但她必须为此付出代价。还有一些代价不像不能拍电影这样具体,但对她的影响更为深远,那就是她对自己的过去和人们采取了远离的态度。第三帝国倒台后,她被送进监狱,于1949年出狱。她的导演生涯也就此结束。60年代重新开始艺术创作的雷芬斯塔尔走向对立的另一端——非洲有色原住民,她跟苏丹努巴人生活在一起,为他们拍照片,并出版了两本杰出的摄影集——《最后的努巴人》(1973)和《卡乌人》(1976)。最后她干脆远离人类,沉入海洋世界。72岁她学会了潜水,从马尔代夫,到红海,到新几内亚。100岁时,她把自己潜水的经历拍成了电影《水下印象》。她对自己最后的评价是这样的:“一位终生辛苦工作的勤勉并学到了很多知识的女人。”

墨西哥往事

小于

电影《墨西哥往事》剧照

尽管罗伯特·罗德里格兹的作品看起来像脾气暴躁、毛头小伙版的《西部往事》,但他确实抓住了一类电影的精髓——就是使用门槛最低的电影语言,越过不同文化的大门,谁都能看得懂

为什么要写罗伯特·罗德里格兹?肯定不是因为他那部《杀人三步曲》(Desperado),尽管那算是一部知名的cult movie(指非主流,但能被一小部分观众痴迷的电影),但比起吴宇森早期作品《喋血双雄》、《英雄本色》等仍是逊色很多。在我看来,它不过是对《杀手悲歌》(El Mariaci)的豪华、无聊重复。更不是因为《特务小子》1、2、3。迄今为止,我都认为,罗伯特·罗德里格兹的最大的成就仍是他的第一部电影《杀手悲歌》,和他开始自己电影生涯的奇特经历。

24岁时,罗伯特·罗德里格兹到德克萨斯一家医院做药物人体实验品,一个月挣了7000美元。他用后三个星期写了个剧本。实验结束后,他拿这7000块钱,身兼导演、摄影、剪辑等数职,用最省钱的方法拍了《杀手悲歌》。为了把“快好省”的方法推而广之,他还拍了部《10分钟电影学校》,详细介绍如何通过多景别、多角度造成现场有两台摄影机的假象。《杀手悲歌》粗糙、矫情,但正如人们所说,他恢复了电影最单纯的快乐,那就是去掉一切烦琐细节,把暴力、粗犷、浪漫推到最前头。墨西哥小镇,犹如早期西部电影里的小镇,是个法外之地,浪漫的吉他手不得不被迫裹入厮杀。影片里大大小小的演员一共只有25个,细心的观众能在巴士的玻璃上看到罗伯特·罗德里格兹和摄影机的影子。就是这样一部电影,成为哥伦比亚公司发行的成本最低的商业电影。有了更多钱之后,罗德里格兹请来安东尼奥·班德拉斯拍了《杀人三步曲》,接着上回的故事往下讲,却是更矫情。不过也有有趣的地方,罗德里格兹算是对“死亡”最奢侈的导演,他毫不吝惜地让那些看起来还有故事可说的角色痛快地被杀。医学专家批评《24小时》续集里基弗·萨瑟兰受到重击后迅速恢复,行走如常是如何如何不合理,那他们应该看看《杀人三步曲》里的安东尼奥·班德拉斯。这部电影居然受到颇高的评价,IMDB给到6.7分,惟一解释是它强烈的导演个人风格。风格化的作品最容易受到评论重视,或许是评论家可说的话多。对于亚洲,尤其是东南亚和中国大陆观众这些香港地区电影主流消费群来说,罗伯特·罗德里格兹算不上特别新鲜——香港地区盛产cult movie。

回到开头的问题:为什么要写罗伯特·罗德里格兹?是因为他最新的电影叫《墨西哥往事》(Once Upon a Time in Mexico)。意大利导演赛尔乔·莱翁内曾经执导了《美国往事》和《西部往事》两部经典之作,稍微了解电影史的人都想知道《墨西哥往事》到底怎样的一部电影,居然沿用了这样能显示导演的雄心壮志的名字。罗德里格兹认为赛尔乔·莱翁内主题宏大,风格鲜明,他希望自己也能体验拍摄这样的电影,而且用拉丁演员在动作片中扮演拉丁角色。他觉得如果自己不这么做的话,没有其他人能胜任。尽管他的作品看起来像脾气暴躁、毛头小伙版的《西部往事》,但他确实抓住了一类电影的精髓——就是使用门槛最低的电影语言(讲暴力、性、复仇等故事),越过不同文化的大门,谁都能看得懂。

如果《墨西哥往事》想在《美国往事》和《西部往事》后面排序,欠缺的分量不是一点两点。这不过是一部罗伯特·罗德里格兹重复自己的电影,他又用了三个吉他手提着琴盒站在一起并肩作战的场面。差别是场面更大,安东尼奥·班德拉斯身边站的演员更有名。《墨西哥往事》试图有个更大的故事背景:一桩牵涉总统的暗杀,但讲的还是私人之间的血腥复仇,视觉的高潮仍然需要包括安东尼奥·班德拉斯和塞尔玛·海耶克站在冲天的爆炸火光前。

罗伯特·罗德里格兹的电影生涯里有个贵人:著名的昆丁·塔伦蒂诺。昆丁在《杀人三步曲》扮演了个饶舌早死的小混混,还写了《杀出个黎明》交由罗德里格兹导演。他们目前面临着同一个问题,怎么继续证明自己的才华不是一次性的,还远远没有用完。