生活圆桌(258)

作者:三联生活周刊(文 / 赵继才 王怜花 邵琳 花旦 麦子荞 何叶 一条 困困)

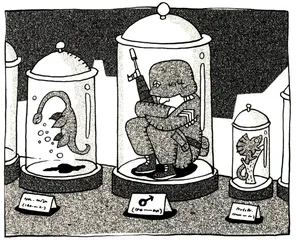

染色体Y

赵继才 图 谢峰

英国牛津大学基因学家们的研究成果可谓惊心动魄:未来将是女人的纪元,男人将完全灭绝。基因学家斯蒂夫·琼斯说:“男人是缺损的女人。”他那名为《男人》的新书(9月10日由Rowohlt出版社出版),副标题就是“大自然的误会”。

琼斯和他的牛津大学同事布莱恩·赛克斯把这个“大自然的误会”定位于Y 染色体。与X染色体相比,Y染色体显然是那样的弱小、残破。100年前,才由一名女科学家发现了它的存在。它最重要的作用是,决定一个受孕了的卵细胞是长成男性还是保持为女性。所谓的SRY 基因(Y的性别决定区域)在受孕约一个月后才做出决定是否长出睾丸,让男性激素在那里面形成睾酮。

Y染色体是人类23对染色体中惟一没有相同的配对对象的,一旦受到损害,比如环境污染或毒素(酒精、尼古丁)影响,它不能像X染色体那样,通过相同的配对对象(XX)来修复,并再也无法在遗传信息里摆脱那种不利的影响。琼斯认为:“Y染色体处在沦落的过程中,男人是进化史上的被淘汰体。”

男人不太注意自己的身体健康,容易与人发生暴力冲突,在基因学家们的眼里,原因在于Y染色体和睾酮。赛克斯指出:“女人很少把别人打得鼻青眼种,她们既不会变成暴君,也不会发动战争。”男人的“冲动原罪”就是来自Y染色体,“所有46种染色体中最病态、最多余、最好吃懒做的一个”。

基因学家们还指出,阉割——中国叫宫刑——能让男人多活13年。他们引据一个研究报告:20世纪20和30年代,美国许多年轻人由于精神疾病或刑事犯罪被处以宫刑。这些人的平均寿命比他们的同龄人高出13年。

基因学家们的结论让人胆战心惊:“Y 染色体在我们的眼前不断地脱落解体。没有任何根据让我们相信,这个毁灭的过程会被制止住或甚至扭转。”赛克斯甚至断言,男人最终将从地球上消失,因为Y染色体在不断地劣化,在摧毁自己。当然,今天的男人还不用担心世界末日的到来。因为,赛克斯估计的男人灭亡时间是在12.5万年之后。但是,在人类进化史上,12万年又算得了什么?据最新的研究,人猿揖别的过程是在700万年之前发生的。

将来如果真的没有了男性,成了单性世界,人类如何繁殖呢?基因学家们的希望放在了克隆上。但是,难道只克隆女人吗?生活的乐趣又何在?这是这些基因学家无法也没打算答复的问题。

双重生活

王怜花

“秋水为神玉为骨”,配得上这句话的女人该是个什么样的女人呢?特别是,这是一个女人用来形容另一个女人的,凭着这一点,我们就可以猜想这个被形容的女人有怎样的容颜风姿。朱七七猛抬头,便瞧见一张秋水为神玉为骨,花一般娇艳,云一般温柔的面容,她失声道:“原来是你。”白飞飞嫣然一笑,道:“是我。”

古龙写作的毛病之一是不太会节制,这毛病在《武林外史》中随处可见,加在“秋水为神玉为骨”后边的这两个比喻——“花一般娇艳,云一般温柔”——纯属画蛇添足。这样一个白飞飞,在男人眼中又是什么样的呢?

忽然之间,白飞飞那莹白如玉,柔软如天鹅,玲珑如鸽子的娇躯,已展露在沈浪面前。她的胴体并无那种引人疯狂的热力,却带着一种说不出的,惹人怜爱的娇弱,那是一种纯情少女所独有的风韵,动人之处,难描难叙。沈浪要不瞧已来不及,这一瞧之下,便再也忍不住有些痴迷,一时之间,目光竟忘了移开。

这一瞧之下,令沈浪的后半生都留下了挥之不去的阴影:和他一起生活的是朱七七,但占据他内心隐秘深处的是白飞飞。

不过,这个如羊羔一样温柔恭顺、如鸽子一样善良纯洁的白飞飞只是一个女人的一半面孔,她还有另一半面孔,那一半叫“幽灵宫主”——心狠手辣的幽灵派掌门人。为了替生母报仇,她过着侍女和宫主的双重生活。她报复的对象是抛弃她生母的生爹“快活王”;她报复的方式是一个女人所能想出来的最可怕的方式——把自己嫁给生爹“快活王”。她报复的手段,当然也是不寻常的:她从头到脚,看来似乎天生就是要被人欺负的,教人见她,虽然怜惜,却又忍不住要生出一种残酷的征服之意,她这双手似乎在求人怜惜,但却又仿佛在邀请别人,求别人摧残似的。

很少有男人能抗拒这样的手段,因此,像“快活王”这样的一世枭雄最终也着了她的道。不过,报复“快活王”成功并不是她人生的巅峰,她一生的真正杰作是:在戏要落幕的时候,她改变了主意,不再想杀沈浪,而是怀上了沈浪的种子,然后离开了他。这样,沈浪的后半生,将是一边和朱七七生儿育女,一边想着她和他们的孩子。她留给沈浪的,是另一种双重生活。

我要说的是,不管是白飞飞还是沈浪,他们的生活都是在苦熬——是的,“他们在苦熬”。相比之下,反倒是头脑简单的朱七七过得最幸福。

为爱情读书

邵琳

有一段时间里,我疯狂地读约翰·克利斯朵夫。这种疯狂不是出于对罗曼·罗兰的倾慕或对傅雷的尊重,而完全由于小说开头所描写的克利斯朵夫的那种等不到爱的焦躁心情与我当时惊人地相似。

在我那段时期的日记里,抄录了这本名著里这样一段:“能够发现爱的是谁,对他真是一种宽慰。他已经爱了好久,只不知道哪个是他的爱人!现在他轻松了,那情形就好比一个不知道病在哪里,只觉得浑身不舒服的病人,忽然看到那说不出的病变成了一种尖锐的痛苦而局限在一个地方。”当时正值豆蔻年华,身边的哥们儿姐们儿多半是这种怀春的心思,我的这种诉诸日记的心情相较之下相当含蓄。

我下铺的河南小妞就对我这种傻等爱情从天而降的行为表示了极端不屑。按照她的说法,“爱情是要靠双手争夺而来的”,她身体力行之,先将所有考上大学的高中男生进行两轮筛选,最后剩下了三位,分别是“人大”、“复旦”、“中大”。她将爱情的绣球同时掷给了这三位男生。每封信的结尾处,都附上了白朗宁夫人的那些爱情十四行诗。第一封信附上的是这样的诗句:“我想你!/我的相思围抱住了你,绕着你而抽芽/像蔓藤卷缠着树木、遍发出肥大的叶瓣/除了那蔓延的青翠把树身掩藏,就什么都看不见。”情诗的力量是无穷的,三位受到震撼的男生很快陆续回电:“人大”吞吞吐吐地表示已有了对象;“复旦”表示愿意相处;“中大”声称目前无此心思,但日后在合适的地点合适的心情下不介意来一段浪漫的回忆。那一学期,下铺和“复旦”鸿雁传声,感情日笃,在放假前的最后一封信里,河南小妞的白朗宁夫人情诗已大胆地录用到这样一首:如果你一心要爱我,那就别为了什么/只是为了爱我而爱我/爱我,请只是为了那爱的意念/那你就能继续地爱,爱我如深海。

以爱情名义进行的排遣或消遣式阅读,确实修剪了我们的天性。河南小妞的经历是:后来,一些人在她面前很流利地背颂舒婷那首《致橡树》以期打动她的芳心时,因有“爱我如深海”的底蕴,她完全免疫,反而谆谆教导:“啊呀,我们多少年前就不背舒婷啦,看看白朗宁夫人,看看叶芝吧。”旁边的人便一径头猛点,很羞惭受教的样子。我呢,因有一堆名著相佐,终于安全度过了那段苦闷期,再遇见谁勾引文学女青年,我也有了辨别能力。

想起若干年前,郭沫若老先生曾将读书的目的分为“为学习”、“为研究”、“为创作”、“为娱乐”、“为教育”五类,不知郭老看到我等为爱情或仅仅是为了一种等爱的心情而读书,要作何想。

消失

花旦 图 谢峰

北京的一个朋友,是我仅有的两三个网友中的一个,去年夏天我们经常一聊就到凌晨,一度溜达在网恋的边缘。我有他的QQ、MSN、狡兔三窟的E-mail地址、手机号码、宿舍电话,甚至还知道他的网上同学录。看起来与他的联络渠道坚不可摧,细想却发现,这个看似丰满的寻人网不过是纯粹抽象的数字集合。有一天他不上网了,离开学校了,换手机号了,我就把他丢了。丢失一个人,可不就那么容易。

去年暮春到北京出差,与他的见面使北京从此超拔于任何其他一个城市,那晚我们一同坐在他学校对面的星巴克,回上海后每回见星巴克,不免心头一乱。去年那个常日夜颠倒的夏天过去以后,我们的联络渐渐少了,也许因为他确实很少再上网,也许因为工作后他没有了短信说笑的习惯,也许因为他有了女朋友。

前两天又到北京出差,我在首都机场拨他手机。因为赌气他许久都无音讯,事先我按兵不动,存心到了北京直接用一通电话吓唬他。我们有好几个月没在网上遇见了,他已经毕业,原来的宿舍电话早已无用。因为以前曾坦白对他的好感,即便是他有女朋友以后,对他的暗恋情愫仍然没有斩草除根,我便小心眼地多了一些顾忌,甚至决绝地想,如果他一直不主动投案,那就放任他消失吧。

带着惟一的线索——经我的浆糊记忆确认有效的一个手机号,我来到了北京。中午在机场拨第一个电话,关机。我有些烦躁,我想他可能在开会。然后隔10分钟就重拨。也许是谈生意的要会,也许谈判陷入僵局,他们都顾不得吃午饭呢,我尽可能理智地猜测。下午,同行的朋友都在酒店午睡,我一个人在雍和宫附近的小胡同里瞎转悠,一边重拨。也许他开完会忘记开机了,也许手机没电了,也许没带在身边,也许像我一样把手机丢了。晚上干完活,我久久流连在什刹海边,偶尔还在重拨。回程飞机是第二天中午,我找到座位收拾停当,又最后拨了一遍他的手机。经过一天一夜的猜测,这时我的想象已近乎电影画面。他也许失恋了,万念俱灰避不见人,关机自疗情伤。他也许病了,很重的病,住在煞白的病房里,女朋友在床边泪眼婆娑——这个不吉利,cancel了。他也许出国了,正大嚼牛排餐,抑或在热带岛屿上享用比基尼盛宴……

回来后,试着去他的同学录看看,打探一下他到底是换号码了还是怎么了,可是那个同学录怎么也登陆不上。我们只是网友,没有共同认识的朋友,我们也不在一个城市,我们所同在之处只能是——线上。世界上有不少人在找人,我的寻找大概要更虚妄一些。

秀才造反

麦子荞 图 谢峰

老张是个文学中年。不过千万不要因为“文学中年”这四个字就对老张产生错误的印象,事实上他看上去还很年轻,风流倜傥、英俊潇洒之类的词用在他身上并不太过分。他收入不菲,喜欢咖啡馆和摇滚乐,热衷于参加各种艺术活动……不过老张最出名的是句名言,叫作“生活归生活,女人归女人”。意思就是说,虽然老张已经有一个优秀的妻子以及一个灵巧的女儿,但是这些都不能妨碍他继续他的完美人生。每次一起吃饭,大家最盼望的就是老张的到来,因为他身后总跟着年轻的女孩子,有时候是很害羞的,躲在身后,有时候是很张扬的,手里拿一根烟,涂着黑色眼影。总之有人慨叹,如果你没有跟老张一起吃过饭,那就根本不会知道原来世界上有那么多种类的女性,而且——如此参差不齐。

反而是老张那个神秘的妻子,我们几乎都没有见过。惟一的线索就是她漂亮,而且竟然会做饭,不过只会两样,一个是毛豆干子炒肉丝,一个是番茄蛋汤。真是夫复何求。

但是世事难料,老张的妻子还在努力地睁一只眼闭一只眼时,老张竟然揭竿而起。他宣称他爱上了一个80年代出生的文学女青年,这个不奇怪,他已经宣称过很多次,但是,后面一句话是这样的:他要跟这个女孩子结婚!

不是说“生活归生活,女人归女人”吗?他一脸严肃的说,到今天他才明白,原来女人和生活是永远不能分开的。他现在特别想跟这个小女人一起生活,把毛豆干子炒肉丝和番茄蛋汤永远抛在身后。

老张就此消失了一个月,一个月之后再次出现,人憔悴了一些,但是更显得英俊沧桑。而关于离婚只在一次酒后吐露了个大概。

据说,老张神秘美丽的老婆听了离婚的要求后竟欣然同意,说是愿意成全,条件就是女儿归老张,家产全归她。老张这个文学中年压根就没想到离婚关什么女儿什么家产的事,听了一愣,但是同意了。没想到他机灵的小女儿大哭大闹声称永远只跟妈妈在一起,并且说她恨爸爸。老张跑到小女朋友那里表忠心,诉说自己的面对艰难险阻而决心不改,说得一脸的视死如归,没想到小女朋友很认真地问他,谁让你离婚的,难道要我养你顺便还当你那宝贝女儿的后妈?说完撒手就走,一拍两散。

老张从这件事只得到一个结论:文学青年变成文学中年后依然太天真,其实你永远斗不过任何一个从4岁到40岁的女人。秀才造反,多少年都难成,不如归顺朝廷,有毛豆干子炒肉丝和番茄蛋汤吃已经很不错了。

KFC之歌

何叶

一个城市应该有个可以发呆、看书、恋爱、分手、秀造型的戏剧性地方。就像台北的诚品书店,24小时营业,但营业高峰期在凌晨3点,这时候,整个城市惯性失眠的珍稀动物都上场了,无预约地在这里集结,上演只属于自己的即兴戏剧。

我们这里好几年前还没有星巴克,但有KFC。第一次进KFC是1996年9月4日,上大学的第二天。刚好上铺生日,七人啸聚上海五角场KFC。记得当时点了一个汉堡一对鸡翅一杯可乐一个圣代,通通干掉。那是我青春期旺盛食欲的佐证。寒假回家大家都说,哎呀你快别笑了,脸上的肉都挤一块扑出来了。

营销课老师给我们讲捆绑销售时说,女孩子爱吃KFC,男孩子爱吃M记,这就是KFC在中国成绩好过M记的原因。我也是个鸡迷,我尊重辣鸡腿汉堡。不过,从上世纪末期到现在短短几年,这两家店和中国的所有大城市一样,变得越来越像了。KFC和M记的区别,也不过就是三里屯和茂名南路的区别,没什么好说的了。

最常去KFC有两个时候—快考试时和无聊时。大一时一学期没上高数跑去看电影,考前一周急得抱着课本在KFC打滚,最后居然也混到七十来分。还有就是无聊的时候去发呆。那时声称要坐遍上海所有的公共汽车和KFC。到我离开上海的时候,5年过去了,公共汽车是没坐遍,KFC 倒是差不多了。最有趣的是常熟路地铁站的那家,因为在华亭路口所以往往目之所及都是前卫漂亮的人和出其不意的装扮,在落地窗边坐一小会儿就基本知道今年会流行雪纺绸还是牛仔,系带鞋还是船鞋,买时尚杂志的钱全省下了。有一次赫然见一美貌尼姑坐店里打手机,手袋是LV。我想她用这个化缘恐怕还是有难度的。后来看书才知道,那里以前是犹太人的白色小洋房,黄昏的时候会有孩子在阳台上拉莫扎特。

来北京后经常去的是北太平庄那家。因为离电影厂和电影学院近,进出的人也都好看。有个朋友就是在这里和她男朋友分手,十分钟之后她在这里遇见了她的下一个情人。还有就是海淀那家。有一段时间在那边上课,天天去吃饭,天天都遇见一个女孩,坐在角落里看一本《圣经》和一本GRE词汇,长发遮住她的脸。30天后她消失了,再也没有出现过。这多像村上小说的开头或是结尾,可是生活里的故事很少。

昨天下午出去办事,正走得淋漓尽致,远远见着那个打领结的白胡子老头,很没出息地欢呼出声。一进去只觉是另一番天地:冰凉干净的空气,鲜艳热闹的人,还有老狼在唱《爱已成歌》,第一次进KFC 听到的就是这个—它曾是我的主题歌。一杯可乐有时真的可抵十年尘梦。

关于爵士乐

一条

武汉的外滩曾经有家爵士乐酒吧,与那里众多酒吧一样,很煽情。令我对这家酒吧情有独钟的原因是每天晚上9点都会有个漂亮的女大学生在那里演出,难能可贵的是,她居然能将很多流行音乐用自己独创的方法改编成爵士乐并演唱——是我见过的酒吧里最优秀的歌手。她寻求的似乎是跳脱传统,更能表现自我,与音乐完全结合的演奏方式。这比起上月在上海巨鹿路某爵士酒吧那四个神态各异的年轻人拙劣的爵士演出,我只能装作视而不见,事后问候他们的母亲。想到这我就生出一种骄傲的情绪,因为那个女大学生后来成了我的女朋友。

那时候我经常跟她聊爵士,每次我都会摇头晃脑地念叨我那陈芝麻烂谷子的词:我所欣赏的爵士乐手,他们舍弃优美的旋律线条,以比印象派画家捕捉光影更为快速、更为随兴的演奏方式捕捉瞬间感觉。以至于当我听到这样的爵士乐手演奏时,似乎得到的都是一段狂乱的和弦或是几句段落不成调的乐句以及一次次长不可测的独奏……不会等到我说完,她就会骂我骚包,说我被催情了,然后开始讲爵士乐其实是“伟哥”。

她讲到电影《1900》里的片段,说爵士乐发祥地是新奥尔良,爵士乐的祖师爷就发迹于此。这位黑人最早厮混于红灯区,靠在妓院弹钢琴来维持生活。在某个客人稀少的晚上,随手一通乱弹以抒发自己胸中郁闷。半晌,老鸨子跑过来说客人的要求,要他继续弹奏。从此,这位黑人开始拿高薪弹奏嫖客们喜欢的爵士乐并成为爵士乐的祖师爷。

每到这个时候我也不是省油的灯,我也会学她那样去曲解她对爵士的知识面:难怪白人中产阶级对爵士乐那么热情,一来是有“伟哥”作用,二来他们去逛窑子被黑人爵士祖师爷一一瞧在了眼里,有把柄在手,不接受也不行。

2000年,她将张镐哲的《好男人》改编后唱出来算送我的生日礼物送给我,我感动得说了些不着四六的话,可她又说我被催情了,“跟吃了伟哥似的”。这让我觉得我比较下流……

尽管后来我们没在一起了,我也渐渐接受了她的“催情爵士”的论调,我还是想继续我每次对爵士乐的看法时被她打断之后的话:爵士乐千姿百态,生活更是如此,在听Ella Fizgerald、stan getz,、Louis Amstrong或Miles Davis 的时候,我们会有不同的感动,哪怕真有催情作用。其实面对爵士乐,最好的状态是:啥都别做,静静地听,为它鼓掌。

烟草并不美丽

困困 图 谢峰

大不列颠已经把我的生活全颠了。写到这儿,我想说“众所周知……”但我脑子里出现的却是as you know,看吧,我得忍着恶心吃这里的美食,张口闭口得操起我那半生不熟的英语,最要命的是英国烟的价钱是没天理的贵。

来之前,从国内带了两条555两条中南海,没成想,两月就折腾光了。虽然我的确是个烟鬼,但我觉得这四条儿抽得实在不爽——清早起床来一根,刷了牙蹲厕所来一根,一天三顿,顿顿饭后得有一根,赶上熬夜,三根打不住。这样算来,我并没抽多少,敢情我初来乍到不知道深浅,楞是暴发户似的把四条儿宝贝全散了。现在回头想,这帮人太不仗义,递烟的时候他们屁都不放一个,给就要;等我没烟了,全改一脸假正经——抽烟对女孩不好,花销又大,戒了吧……

没有烟抽的日子我无数次怆然回望北京城里觥筹交错下的鬓发相昵烟雾缭绕间的旖旎春光,猛一惊回,凭谁为烟长恨,绵绵无绝世世传唱此恨?经不起这折腾啊,数着铜板,买了!

我先是找眼熟的,买了这里两包555,可惜一蓝一白,没咱北京那黄澄澄盒子的金贵劲不说,价钱还金贵得紧,让我抽起来精神与钱包都很失落。后来发现有种烟叫MAYFAIR,算是驴群里的小绵羊儿,稍微便宜那么一点点,于是买回来细细抽着,每支都嘬到过滤嘴儿,然后眼巴巴瞅着那点点的火星消失在暗夜里,接着失落感铺天盖地袭来。

抽着英国烟的时候我突然对自由有了新的认识:我抱着对自由的期望来到这个岛国,但连自由的影儿还没见着就感到了不自由——抽根烟都要数数钱包里的胖子(英镑)和屁(便士)。自由不是什么冠冕堂皇的东西,自由也不是看不见摸不着的,自由就是让你蹲在厕所里琢磨它的时候,嘴里叼根烟。

其实我有时候也想不就是张纸卷几片草吗,怎么不能戒了。但一用“戒”这词儿,事情就没那么简单了。烟草不是我的血,不是我的眼神,没它我一年半载也死不了。但思念某个人的时候谁带给我那熟悉的味道,发呆的时候谁帮我燃烧掉那段多余的时间,苦熬PROJECT的时候谁帮我惊醒沉睡的眼?烟草并不美丽,它可以侵蚀你鲜活的肺腔与喉管,也可以将你内心的那股积怨驱赶;烟草并不美丽,它可以是黑帮灭口前狠狠拽在地上的那道弧线,也可以是蓄谋已久的灰色凋落前与唇舌的缱绻缠绵。总之烟草并不美丽,但对于我手上的这支,我不得不赞美它,无论是寄托的对象还是燃烧的姿态都非常有品位,让我无论如何也不忍将它舍弃。就这样吧,抽吧。