铁路,第五次提速?

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

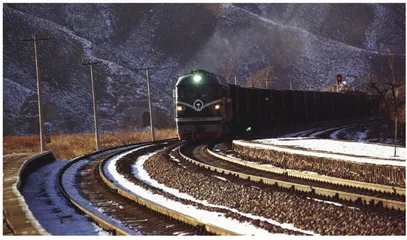

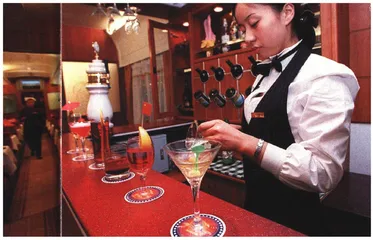

从北京开往上海的T21/22新型特快列车具有“星级宾馆”之称,列车上的硬件设备以人为本,个性化的服务在列车上也表现得淋漓尽致

还能不能再快?

到9月7日为止,铁路是否会按原计划实施第五次提速仍然没有得到来自有关部门的明确答案。“经过四次提速,北京、广州、深圳等主要城市之间,列车运行时间均大幅度缩短。北京至深圳全程2372公里,坐火车仅需一天。新增特快列车46.5对,达到188.5对,仅跨局特快列车便增加20对,增长46.5%。我国旅客列车平均旅行速度每小时提高2公里,达到61.92公里/小时,其中,特快列车为88.01公里/小时,快速列车63.71公里/小时,普通快车58.94公里/小时。”北方交通大学铁道交通专家胡思继说,“和提速前相比,火车已经快了很多,但没有人说已经够了。”

已经连续5年的提速,铁路还有多大的提速空间?胡思继说:“这要从两方面分析,一是列车运行速度还能提高多少?二是在现有基础上扩大提速网络范围。”“四次大提速的最高时速也不像一些旅客理解的那样,一次比一次快,只是每次提速的线路、区段不同而已。第一次大提速重点是三大干线的主要区段,第二次大提速再次增加三大干线的提速区段和提速旅客列车数量。这次提速则主要以陇海线、兰新线、京九线、浙赣线为主。即使是某线提速,也不一定就是全线提速。比如京九线北京到南昌提速了,但南昌以南还没有提起来。第四次提速才实现了四纵(京沪、京广、京哈、京九线)、两横(陇海、兰新线和沪杭、浙赣线)线路全面升级,中国既有铁路线路总营业里程中已经提速的线路只占铁路总里程的18.18%。由此可见,即便按前四次的规模进行提速,铁路既有线路还有4/5的提速空间等待开拓,将来的目标是以北京、上海、广州为中心,今后将向华东、华南、华北、西北拓展,形成1万公里快速客运网。”

“在火车绝对速度受设备、技术条件多方因素制约的情况下,长期以来,‘软提速’看上去更为重要。”胡思继把这称之为“软硬兼施”的提速策略,“打个比方:从北京至上海列车运行时速是114公里,如果通过硬提速能压缩旅行时间1小时,但在中间站停时过长或运图编排不合理都可能把这1小时吃回去,我们不光要提高火车的绝对速度还要通过改善运输组织管理压缩旅行时间。”胡说,“事实上,铁路提速并非人们想象中‘类似于开车多踩一脚油门’那样简单,铁路除了机车,还有车辆,还有路,路网。路网包括桥梁、隧道都要实行最高速度,还有通信信号,集中调度,这些都是制约速度集成的因素。”

一个无法回避的现实是,经过四次提速,旅行时间的压缩已经到了极限。“拿京沪线为例,因为更换机车而停站的次数已经减少到了两次,照目前的机车状况和技术条件,不能再少了。”胡思继认为,“‘软提速’现在空间有限。”

而硬速度的提高,中国社会科学院财贸经济研究所研究员杨圣明说那是“寸秒寸金”。

第五次加速,1公里/小时多少钱?

“中国有6万公里铁路线,搞提速不可能把这些铁路扒掉重建,而只能在既有线上提速。”中国铁道部科学研究院康熊副院长将这种“开新车走老路”的提速称为“中国特色”的速度革命。更具有中国特色的地方在于,康熊告诉记者:“长期以来,我们中国的铁路运输是客货混用,既要跑重载货车,又要跑提速客车,二者兼顾,难度很大,不然货运就会压制客运,旅客列车的最高速度再快也跑不动。在这方面,国外没有先例,世界上还没有任何一个国家做得到。这个问题我请教过国外的一些专家:这种情况应该怎么办?美国没做过。美国的铁路客运很少,都被公路取代了。日本铁路的货运量很少。欧洲是客货混用,但他们的货车很轻,能跑高速。俄罗斯和我国的情况相似,但俄罗斯铁路的速度还没有提起来。所以,中国的列车在既有铁路上提速从某种意义上说是一种技术创新。创新的程度在于更普遍而又更艰难,要求又要重载又要高速。”

中国工程院院士、湖南株洲电力机车厂高级工程师刘友梅接受采访时说:“我们的新型机车跑到200公里是没有问题的,但京广线最高速度140公里,京广线某个区段已经到160公里,为什么京广线不能再往更高速度提升呢,这决定于它的线路。线路的曲线、半径小,京广线很多部分建造于建国初期,因为客货混用的背景,铁路的路基不适于高速路基,整个系统很难再往上提升。原来在100公里、120公里提升了到140公里、160公里。国内铁路的整体情况都和‘京广线’相似,中国既有铁路上的速度最高就到160公里了。”

按照计划,第五次提速将提至160公里至200公里,这意味着列车速度越过了“准高速”这个坎,刘友梅说这是个大动干戈的浩大工程,“与以前提速时对线路的修修补补不同的是,这次差不多要加宽绝大部分线路的曲线半径,你想6万公里铁路线有多少弯,每个弯都得修改,提速是整个铁道系统牵一发而动全身的事”。到上次提速,较之1997年提速前,火车的平均旅行速度提高了25%,尽管如此,铁道部经规院交通所原所长文力说,铁路部门为这些更换所投入的成本已经“大到难以统计”,“提速前,大部分线路使用的是12.5米、25米长的短钢轨,列车通过两轨缝隙时,旅客时常会感到有震动感,而且对钢轨、车轮、轴承等都有损害。提速后,线路全部采用无缝钢轨,最长的区段目前已经达到30公里没有轨缝。”“我的印象中,光是第三次大提速,全路更换提速道岔2096组,配备提速机车110台、提速车辆774辆,光这三大硬件的投资就达21.1亿元。此外,伴随提速的还有对员工的技术培训、安全教育问题等等,这又是一项庞大的开支。”刘友梅说,为提速生产的机车,每部机车造价约600~800万元,车辆造价约300~400万元。

与提速相关的另一笔巨大的投资是每次提速前的试验。“与其他实验不同,列车提速实验要采集现场提供的真实数据。其实从1989年开始,中国的铁路建设者们就对提速的可能性进行了大量鲜为人知的试验。当年铁科院与广州铁路局就成立了联合专家组,对广深线提高旅客列车速度进行了可行性分析与研究。”铁道部科学研究院另一位国家级专家钱立新参与了从一开始的研究,他告诉记者,1995年到1997年时机成熟后,铁道部先后在沪宁、京秦、沈山、郑武等繁忙干线进行多达百次的系统提速试验。“为确保安全,每一次大提速,我们都要对线路进行严格的检测试验,北京到乌鲁木齐3000多公里的线路上,我们对轨面上每一点的安全性都进行了测试,而不是只找几段典型的路段进行检测。计算机每秒钟采集几万个数据。在试验时候,逐步提高列车运行速度,发现哪段线路不合格,计算机会记录下来,然后通知工务部门整修。整修之后,再进行检测,直到合格为止。”

从1997年开始列车四次提速,提速里程超过9600公里,各项成本摊入,文力估计提速投资光线路一块就相当于每公里150万元。康熊说:“近5年,铁路全行业基本建设年平均为556亿元。今年,铁路全行业基本建设计划投资规模约在580亿元至610亿元,其中,铁道部自行投资550亿元。”

“越过160公里准高速这个坎,投入恐怕又要几何级的增长。”一名铁道部官员向记者坦言,“除了因为‘非典’担搁工程进度的原因外,这是铁道部对第五次提速慎之又慎的重要原因之一。”

速度拯救铁路

“如此巨大的投资,票价又没有明显上浮,铁道部门能不能收回投资?”这是记者对一名业内人士的发问。他回答说:“没有谁能作此担保。但可以肯定的是,如果没有这几年的提速,铁路客运恐怕早已难以为继了。”

文力说:“直到90年代,中国旅客列车最高运行速度始终徘徊在每小时80至110公里之间,货物列车最高运行速度在每小时70公里左右。到1996年,我国铁路客货列车平均旅行速度为客车每小时49.5公里和货车每小时30.4公里,而当时汽车的速度也在60到70公里。”北方交通大学经济研究所所长欧国立博士指出,衡量运输产品的质量通常采用三个标准,即空间性、时间性和数量性。“空间性是指把人或物从一地运往另一地;时间性即指克服空间障碍所花费的时间。过去,人们评价运输产品的品质更多注意了它的空间效应,而随着国民经济发展,时间性已成为新的评价指标,也是运输行业是否进入现代化的直观标志。速度作为经济增长的重要变量,那种慢速铁路在当时显然成为交通运输领域的‘不合格产品’。”

“以致1992年比1986年铁路旅客周转量下降了9个百分点,货物周转量下降4个百分点。1997年客流量比1988年减少了2.8亿人。从1994年开始,铁路陷入持续数年的全行业亏损。”文力说,“几乎所有铁道部门官员都意识到,作为铁路救市之道,一场速度革命变得势在必行。”

资讯

1997年4月1日,中国铁路实施第一次大面积提速,京沪、京广、京哈三大干线全面提速。以沈阳、北京、上海、广州、武汉等大城市为中心,开行了最高时速达140公里、平均旅行时速90公里的40对快速列车和64列夕发朝至列车。

1998年10月1日,铁路第二次大面积提速。京广、京沪、京哈三大干线的提速区段,最高时速达到140公里至160公里;广深线采用摆式列车最高时速达到200公里。全路旅客列车平均速度达到55.16公里/小时。

2000年10月21日,铁路第三次大面积提速。重点是亚欧大陆桥的陇海线、兰新线、京九线和浙赣线。列车等级和车次重新分类和调整;全国铁路实行联网售票,400多个较大车站可办理相互异地售票业务。

从2001年11月21日零时起,全国铁路实施第四次大面积提速和新的列车运行图,提速范围基本覆盖全国较大城市和大部分地区,对武昌至成都、京广线南段、京九线、浙赣线、沪杭线和哈大线进行提速。

高速并且安全地飞驰

铁路提速对于节假日客流量的缓解起到重要作用

如何保障高速下的火车安全?铁道部安监司、科技司专家宋书明告诉记者,在铁路基础线路改造中,将小半径线路全部改造成大半径或直线,使列车运行的离心率得到了有效控制。估计最新一次提速后的部分列车,将安装上监督装备。他说,“这种类似‘黑匣子’的设备能配合先进的DMIS调度运输指挥管理信息系统,在较快行车速度下测量车辆的脱轨系数、超载、偏载、车门开闭、车轮探伤等运行情况,并具备报警功能,使行车安全始终处于动态监控之中。”

线路和机车车辆是高速列车安全与否两个重要保证。钱立新说,从线路上讲,技术人员采取了一系列措施,如更换提速道岔、改造大弯道、更换无缝钢轨、封闭一些区段的线路、道口平交改立交、桥梁加固等等。“在提速中,道岔是很关键的,这是因为两股线路相交时,交叉处存在着一段轨线中断的缝隙,叫做‘有害空间’。当列车时速超过了道岔允许的通过速度时,就可能会‘掉道’,即脱轨。因此我们将过去既有线路上最高只能允许时速120公里的道岔更换成专为提速设计的‘可动心轨道岔’,这种国际先进水平的新型大号码道岔,具有电动操作,自动锁闭和平稳、快速等功能。”

“线路安全还有重要的一点就是调整曲线外轨‘超高’、延长缓和曲线半径。”钱博士说,在机车车辆方面,主要是解决制动问题,即刹车要可靠。列车在高速状态下能否停得下来是安全的关键,现在的提速列车采用的是盘形制动加电子防滑器。盘形制动类似于自行车用涨闸,这是我国提速技术上的一大突破。它保证了列车在160公里的时速下,制动距离小于1400米,符合国际标准,能够确保行车安全。

作为代表中国最优秀机车车辆产品“蓝箭”的主要设计者之一的刘友梅院士说,“为了保证提速的安全性,我们对车体的走行部分即转向架进行了改进,它相当于火车的‘腿’。‘篮箭’的前一代,我们就研制出了适用于准高速列车的转向架,从不同的渠道对转向架的动力性能进行了优化,确保安全可靠,并具有良好的减震性能。”“另外,列车速度越高对客车的轻量化、密封程度要求也越高。这一方面是为了旅客的舒适,防止噪音传入;另一方面也为了提高车内的清洁度,防止外界卷起的尘土进入车内。为此,新设计的机车车体采用不锈钢、铝合金及复合材料,在车内结构上采用了不少新工艺,在防火、防寒、减震等方面也采用了新材料、新技术。”

刘友梅说,提速也带来了一些新问题。“比如,现在车上的厕所都采用直排式,速度提高后,排泄物就会飞扬起来,污染环境。因此要求列车的厕所采用类似飞机使用的污物处理系统。再如,列车高速运行两车相会时相互间会产生一种强大的吸引力,如果车窗玻璃不坚固就会碎裂。一旦车速达到200至300公里,车窗都要采用防爆玻璃。”

“对交通工具来说,某种意义上,新技术往往是为速度而生的。”刘友梅说。