第一个器官捐赠条例

作者:巫昂(文 / 巫昂 王鸿谅)

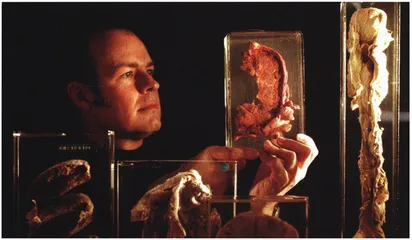

在澳大利亚的一次人体器官展上,让人们更近距离的认识到各种器官对人体的重要性,而针对器官捐赠移植的立法一向是谨慎的

立法

8月22日,深圳市人大表决通过了《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》,这个条例的出台,在国内首先为器官捐献移植正名,开始为未来的国家立法积累经验。这个条例历时4年,最早提出议案的人大常委吴江影最初仅针对眼角膜移植立法,她提出于1999年3月23日的议案中说到:我国约有300万角膜盲患者急需重见光明,按75%的可治愈率,应有200多万角膜盲患者可以通过施行角膜移植术重见光明。但我国每年仅实行3000多例角膜移植术,眼库不足10家。美国每年施行角膜移植4万多例,有100多家眼库。

吴江影在接受记者采访时说:“当时深圳每年因角膜穿孔伤、角膜溃疡、白内障术后并发大泡性角膜病变致盲者约200人,如加上周边地区人数会大大增加。深圳从1994年开展角膜移植术,深圳市眼科医院等3家医院每年实行的角膜移植手术约50例,成功率约90%左右。由于供体角膜匮乏,目前每年等待角膜移植的患者已有100多人,而且还在不断增加。因为以往没有法律保障,眼科医生只能从非公开途径获取供体角膜,从而造成经角膜移植传播疾病和引发法律纠纷的潜在可能性。”

触动吴江影提出该议案的社会事件是1998年北京市人民医院眼科医生高伟峰摘取一死者的角膜为一位角膜盲患者实施了角膜移植术。记者在追访这位医生时,他并不后悔自己当初的行为。他说:“我当时面临的那种尴尬抉择只是一种特例,并不是所有医生都会遇到那样的尴尬,我相信,别的医生遇到和我类似的状况时,也会和我有差不多的举动,因为‘生存权是最重要的’。”

问题的关键,是法律的缺席。

基础

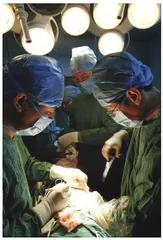

活体供肾手术的技术难度很高

在活体捐献方面,深圳有国内最为成功的义务献血及献骨髓基础,深圳的“义务献血条例”早在1995年已经出来,而国家颁布《献血法》是在1998年。最初参与起草器官捐献条例的深圳法制局经济法规处处长曾穗生说:“这是因为深圳的人口结构非常特别,流动人口比例很大。以上一次人口普查的结果为准,深圳的户籍人口有120到130万,而居住超过半年的暂住人口则超过500万。深圳的无偿献血条例创造性地制定了一个体制,用于血库的管理与利用,比如一个人无偿献血后,他本人可以终生免费享有无限量用血,直系亲属可享受等量用血,这个原则后来被国内许多城市效法。”

2000年8月1日开始建立骨髓库,目前库内总共有6700份检测合格的捐献者资料,已经捐献实施的有18例。这6700份光是检测费每个人就是800元,已经投入了超过400万元的检测成本,要求移植骨髓的白血病患者要挨个在这个库里寻找配型,找到一个点位后再进行第二轮,如果是无血缘关系的捐献者,最高要有六个点位配上才能做。赵丽珍说:“这种成功配型,起码要花两个月时间进行四次检测,然后我们再找相应的供者谈话,在实施前让他知情。因为要配合我们移植,他要被隔离七天,连续五天打动员剂,让造血干细胞浮起,不再像以往对供者进行全麻,从脊椎上打孔穿入。然后进行外周循环,一出一进,把造血干细胞分离出来,总共要抽出12000毫升的血在分离机中循环,最终分离出55毫升左右的造血干细胞跟150毫升血浆,也就是一袋。一般每个受体需要两袋,所以供者要连续两天做抽两次。骨髓供者的年龄限制在18到45岁之间,骨髓库中的捐献者,最大42岁,最小21岁。”

在遗体捐献方面,早在2000年12月,上海已经颁布了《上海市遗体捐献条例》,贵阳市也有类似条例颁行,而深圳红十字会目前登记在册愿意身后捐献遗体的就有700到800人。赵丽珍告诉记者:“我们已经实施了6位,其中5位还附带捐献了角膜,还有5位要求捐,我们要不了,因为深圳只有一家卫校,没有大的医学院校,对遗体的需求量很小。而捐献者的其他器官,因为当时没有立法,我们丝毫不敢动。在立法之前,我们遇到过很多非常棘手的问题,比如有一位得了白血病36岁的病人,跟我联系要求把他所有的器官捐献出来,他的亲弟弟拿表回去填并由他签了字,并立下了遗嘱。但他去世后,他远在齐齐哈尔的父母一定要他弟弟把他的骨灰带回去,他的遗体本来已经运送到卫校了,又拉出来送往殡仪馆,一边又做他父母的工作,最后父母终于答应了。还有一位患乳腺癌30岁左右的妇女,向红十字会提出捐献角膜,她跟丈夫一起在登记表上都签了字,当时通过新闻报道公开之后,很多社会上的热心人为他们捐助了不少钱治病。但两夫妇拿了捐助款就离开了医院,从此失去消息。这就是当时没有立法带来的后果。我们没有经费请律师与公证人,捐献者及其家属一旦反悔,我们只能听命于他们。”

原则

立法过程是谨慎的。该条例2000年由深圳卫生局医政处负责起草,经过三审,后到深圳法制局进行法理上的反复论证。直接参与该工作的曾穗生说:“当时捐献移植的规范还没有先例,非法买卖器官的现象在社会上也存在,供体捐献出器官之后,很大程度上有一个管理问题,就是捐后给谁,必须在条例中首先确立一种公平原则。首先要避免医院独享这一资源,奇货可居,医生的权力很大,可能会产生腐败。其次是政府介入不宜太深,减少行政干预,政府的卫生管理部门如卫生局,是以管理与监督者的角色出现的。”

经过再三权衡,深圳市红十字会成为其中的关节点,红十字会秘书长赵丽珍说:“红十字会作为一个供者与患者的信息平台,一个中介组织与中立机构。供者在这里申请登记,患者由所在医院登记,汇总到这里,供者的登记是‘一级登记’,按先后顺序排列。只有当前一个得到捐献器官或者自己放弃才可以轮到后一个人,这是红十字会所提倡的公平公正原则。我们不介入任何政治,死刑犯要求移植我们都要做。而且,对供体与受体都没有国籍与户籍的限制,这样才有可能跨越地方保护主义的限制。”

最引人注目的是条例中对“死亡标准”的回避,因为包括肾脏、心脏与肝脏在内的移植,都涉及到“脑死亡”标准问题,如果供体的心脏已经停止跳动,移植时血液凝固,移植手术难度会相当高,成功率也有限。曾穗生告诉记者:“我们在2002年前往美国及加拿大,与他们的医学专家及法律专家探讨这一问题,他们也认为地方立法不可以考虑脑死亡标准,死亡标准是法律终极的标准,地方立法没有资格确立,应该等待国家立法来做。在美国,政府派特员跟踪器官捐献与移植的全过程,政府有权进行公平分配,因为器官资源不是医生的资源而是公共资源。”

曾穗生说:“我们的动机之一是捐献应该是无偿的,而受体必须有一定的经济实力,并且他本人的社会保障体系较为完善。如果事先没有跟接受移植的人讲清楚,就可能存在法律隐患。我们为此细致研究了一些提法,比如使用捐献还是捐赠,最终还是确认为捐献,因为这个词意是为慈善的目的,无特定的受体,而捐赠则有特定对象。我们一般不太主张亲属捐献,虽然从医学角度,这是比较好的,配型好,容易操作。但亲属的范围要严格限制,比如肝脏,台湾原来规定是三亲等,后来改为五亲等。在脏器的活体捐献方面,我们将严格限制,在定稿中,是同意活体捐献的,但必须通过卫生部门批准,杜绝任何器官买卖的意图与可能。”

条例的另一个基本原则,是受体不能知道供体情况,医院、红十字会与卫生部门必须严格遵循保密义务。“无偿不单是经济关系的体现,其人性、伦理与社会的体现却是终生的,现在器官移植的数量不大,在立法之后数量多起来之后,如果不遵循这一原则,其法律后果会不堪重负。比如美国这方面两个平台很清晰,被移植器官由专人派送,其中双方资料对对方严格保密。此后,供体只知道受体不断康复,只有心理上的满足,而受体将来因异体排除引致的排斥反应与由此为了克服排斥反应所带来的经济负担,在申请时都已经申明受体是自愿的,一切不良后果与供体无关等等。”

个案

眼角膜移植手术目前是器官移植手术中技术相当成熟的一种

事实上,条例颁布之后,对器官移植最有实质性推动作用的是眼角膜移植,首先它不需要活体移植,在捐献者去世6小时之内做手术都有效。其次是几乎没有排异反应,供体哪怕得的是癌症,癌细胞也不会扩散到角膜上。而接受移植的盲人,很多人次日就有了视力。当然,眼角膜移植手术被定为“三级手术”,属比较尖端,捐献者的一对眼角膜最多可以让四个病人收益。

深圳红十字会秘书长赵丽珍在接受记者采访时说:“现在需要器官的人太多了,心脏移植涉及脑死亡问题,太敏感了我不能说。就眼角膜移植而言,现在深圳每年递增200个角膜病患者,自从1999年向春梅成为第一个捐献角膜的人之后,我们共得到了32例角膜捐献,让56名患者恢复了光明。但比起4年间所递增的800多名患者,还是远远不够。”

深圳市眼科医院眼角膜移植专家姚晓明博士早在向春梅捐献眼角膜之前,就考虑过劝捐,他告诉记者:“中国做一个眼角膜移植手术大约需要l万元手术费,在国内80年代就有人做。美国一年做5万多例,全部来自捐献,他们有许多相关的法律文件,比如“例行征询”,即医生与护士有权向病人劝捐,还有“验尸官法”,即验尸官有权向家属提出取角膜。在新加坡,肾脏移植的脏器取用比如来自交通事故而身故的死者,不需要经过家属同意等。”

姚晓明2001年做了130例,2002年做了近百例,在2003年5月之前,他培养的国内第一个劝捐员陈淑莹正式工作之前,基本上采取的是守株待兔的方式。他告诉记者:“我们准备更多地吸取香港地区的经验,原来香港地区每年为角膜盲病人移植所需的眼角膜,主要来自世界上最大的眼库斯里兰卡(该国捐献角膜蔚然成风,每年为全世界提供数以万计的眼角膜),前年开始香港地区不需要再从斯里兰卡进口角膜了,他们的劝捐义工全年劝捐了250例,基本满足了本港需要。”

劝捐员陈淑莹目前的日常工作,就是到深圳各医院寻找那些临终病人,劝说他们的家属将去世者的眼角膜捐献出来,她说:“以前我不知道如何工作,因为劝捐是很难开口的。病人本人不能去说,因为他们对死亡肯定有恐惧心理,而亲属还没有收到医院的病故通知之前,通常也难以接受这个提议。我每天都在遭受许多冷漠乃至粗暴的对待,但我能够理解他们,我更希望自己的工作能出现实效。”

对深圳条例的不同说法

2003年8月22日,深圳市第三届人大常委会表决通过《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》

陈忠华(中华医学会器官移植分会副主任委员、华中科技大学同济器官移植研究所所长):

该条例进步意义是有限的,主要作用只在对人们观念改变的一种推动。我认为我国器官捐献和移植要“公开化、方法化、正规化、国际化”,若要确保器官捐献和移植工作真正有效开展,需要确立四个相关的法律法规:A、脑死亡法,B、器官捐献法,C、器官移植法,D、器官移植伦理学指南(脑死亡法必须以立法的形式确立,而其他的三项可以用条文的形式确立)。

脑死亡法的确立是其中最重要最根本的层面,而深圳的条例绕开了这个方面,回避了最核心问题。它并未打破传统的死亡观点,能起到的实际作用是有限的,它最重要的意义还是在于对人们观念改变的一种努力。深圳条例严格意义上说,其实是关于“尸体捐献与组织移植”的条例,并非器官捐献和移植。

移植器官的来源有三种:无心跳尸体(传统意义上死亡的尸体)、有心跳尸体(脑死亡尸体)和活体捐赠,其中有无心跳尸体能提供的可用于移植的只是组织、骨、皮肤等,有心跳尸体才能提供心、肝、肾等器官。绕开了脑死亡法,实质上就是对尸体捐献和角膜等组织移植的一种规定。而关于尸体捐献的条例,在上海和广州都已经有了,深圳这个并不算首创。深圳的这个条例若是真正实施了,将意味着深圳除了眼角膜移植外,其他大器官的移植手术必须停止。因为这个条例并没有解决新的供体来源,却限制了对旧的供体来源的使用,比如今后是否还能取得死刑犯的器官,根据深圳的条例,进行中的不规范的器官移植工作必须停止。

要求确立脑死亡法和器官移植没有关系,两者必须分开来看。即使是在讨论脑死亡法可能带来的改变和作用时,器官移植也是要放在最后一位的。同济医院今年3月已经实施了我国首例“脑死亡”,8月25日,有了第二例,病人是自发性内出血,家属主动要求按照脑死亡标准判定,这表明了一种观念的进步。

目前,国内器官移植在技术上基本已经跟国际标准不相上下。如同济、朝阳等几个大医院的移植中心在技术水平上不逊色于国外同行。但相应的制度不完善,存在弊端,医疗保险制度畸形:医保涵盖人群低,个人所能获得的保障差别极大。其次,部分器官短缺,而部分器官过剩。以同济医院为例,肾源短缺,每年可做220多例肾移植手术,而等待人群有50到100多人,这还只是在医院有登记的,实际上需要进行肾移植手术的人群更广。但另一方面,肝和心却并不缺少,甚至过剩。同济今年的心脏移植手术只有6例。最后,管理体系混乱。因为我国目前的器官来源是比较尴尬的,无法公开的,严格来说并无法律保障,只有某种业内规则,因而造成器官资源管理的混乱。这种混乱的局面,滋生了社会上的某些不良行为、甚至是违法行为。

关于器官来源的渠道,我比较强调活体捐赠。在历史上,活体捐赠早于尸体捐献,因为活体捐献数量有限,才转而开发尸体;当尸体开发都用上了仍不能满足需求,人们又将目光重新转回到活体捐赠。在美国,2001年以后,亲属活体肾移植的比率已经超过50%,亲属活体共肾使美国的肾移植数量翻倍。而在我国,全国范围内亲属活体共肾手术不到l%,这应当成为我们器官移植的一个努力方向。

管德林(卫生部器官移植重点实验室学术委员会委员、北京市器官移植中心副主任、首都医科大学泌尿外科研究所副所长):

深圳条例可称为“开了先河”,填补了我国器官移植立法方面的空白。它将促使器官移植立法提到议事日程上来,此条例一方面将给器官移植工作奠定了社会基础,培养群众的接受能力;另一方面,它最重要的意义在于对器官移植的医疗行为进行了规范。这个条例虽然没有解决器官来源的问题,但它的许多详细规定,对于规范器官移植的医疗行为提供了依据,这在实际操作中,有益于器官移植的发展。比如条例中主要对亲属肾移植做出的相当详细的规定,给医生的操作提供了依据。

目前虽然卫生部颁发了《脑死亡判定标准(第三稿)》(2003年3月),但在实际操作中,因为没有脑死亡法而无法适用。同济医院所实施的那一例脑死亡,严格意义上来讲也是没有法律依据的。在北京朝阳医院,即使是病人家属要求实施脑死亡,医院也不敢这么做,因为没有法律依据。

我们一定要将脑死亡和器官移植区分开来,脑死亡法不是为了器官移植,但缺乏脑死亡法,在器官移植中将遇到很多尴尬。我记得几个很清晰的例子,在以肾移植著名的朝阳医院,3年前,有一名女子在门外等了一个多小时,说她父亲希望死后可以捐献器官。结果因为没有脑死亡法,我向上级部门层层报告,结果最后还是不敢接受,也不能接受。还有一对打工者夫妇,丈夫突遇车祸死亡,妻子希望捐献出他的脏器,只要求给丈夫较体面的葬礼,结果医院同样不敢也不能接受。目前的状况是,即使人们有捐献器官的愿望,但因为相关法规的欠缺,他们的愿望最后并不能实现,医院不敢要,这也使得目前的器官来源比较尴尬,不能公开。