发亮的表面文章

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

陈文波

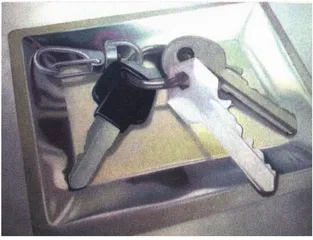

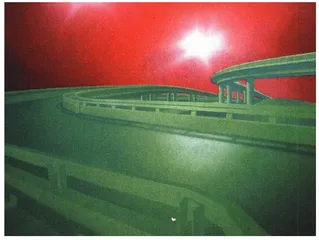

陈文波部分作品

陈文波自称是“都市的卧底”,所以他专长于挖掘城市中那些被文学性掩盖的视觉细节,或者说那些不被视觉所重视的部分。这些东西经他一画,城市里的桩桩件件,如立交桥、药片、卫生纸、钥匙串诸如此类,都显示出一层幻觉的诗意。在陈文波最近参加的“非聚焦”展览上,他最新的一批绘画被介绍为“都市诗学”。

陈文波不属于那种善于分辨是非、乐于追根问底的发现者,也肯定不是那种悲天悯人、愤世嫉俗的艺术家,并且他也不在这一点上自欺欺人,所以他常说他只是生活在表面。也许这只是他的自我开脱或自我解嘲,不过这种对“表面”的满足,使他像那个看不到皇帝新衣的小孩一样,不仅可以说出来;而且,在他看来一个没穿衣服的皇帝似乎也并非那么可笑,如果你不认为一件观念化的新衣有那么重要的话。所以,在人们绞尽脑汁眨巴着眼睛让自己能看到那件深奥的新衣时,他只把他看到的画了下来。在他以前所画的《维他命》等系列里,那种像流水线制造出来的飘飘渺渺的都市女孩,与很多描绘城市女性的作品相比,虽然抹去了人物个性,却自有他所说的“表面”上的准确。

对于城市,陈文波有时会刻意表现出夸张地乐在其中,他兼有城市生活所训练的圆滑,又有未成年人一样掌握不熟练的离谱,有时候他会像小孩装大人那样“扮酷”,朋友间的一个段子说,他会戴着墨镜走进一家餐馆或展览厅,不满地说:“喔,这里怎么这么暗?”

后来他开始了这些被称为“都市诗学”的创作,四元桥、四环路、街边的店面被他移植在巨大的画幅上,这些场景中一概没有人影出现,而人工的光亮投射在这些场景上,使这些场景显灵一般复活,由于人赋予的光亮而具有了超脱于人的品质。这完全可以说是一种重新定义的都市风景,而且就在这表面上。这种都市风景很容易让我联想到库哈斯在《疯癫纽约》一书里的插图,那些大楼在夜间都显形为一个个代表欲望的怪兽……城市的场景总是在夜间复活,而美国画家帕尔斯坦所画的白天的纽约场景却像是沉睡着,这是为什么?

不仅是场景,陈文波画面上巨大的药片、火柴、钥匙串、会议厅里的座椅也都在光亮中超脱于人,这些物件所处的环境都是被这些物件所照亮,也许只有在夜晚才显示出城市中物件的真正力量,物说有光,就有了光。

对比美国波普画家道格·维布的作品,也有把生活角落里的细节放大的作品,如《厨房的能量》中的水池、水龙头、玻璃杯超现实地大,而人是在水池里游戏的快乐傻瓜,那些物和人在位置和尺度上的颠倒,就好像物有了一种与人对抗的能量或把人管理起来的威严。当然这也可以是一种热闹享乐的人生观,但是到底还是叙述性的视觉描述。

而陈文波的城市诗学几乎没有叙述,有的只是视觉的执迷,那是一种考古学般冷静的执迷。如果说冷静是他作品的一种效果,无论是“风景”或物件,在这种冷静中都义无返顾地背离了我们一般所谓的真实,可你依然不能说这不是表面。因为如库哈斯的分析,大都市要奋力达到一种完全由人杜撰的神话,因此它在极大的程度上与人的欲念相一致,欲望的幻想使整个城市成为人造经验的工厂,在这里根本别指望真实和自然。实证主义意义上的真实或自然在这样的神话中幻化,以至于任何东西都不能从其本身获得理解。

在对个性的理解上,陈文波的做法似乎也与库哈斯对现代都市的解释有类似的地方,库哈斯不仅认为创造有个性的建筑再也不是建筑师工作的出发点,顶多可能是个结果,而且如果不顺应城市却在城市中试图创造个性,反而成了反历史的态度。当然陈文波所针对的可能不是城市的品质,而是关于艺术方法的。作为一种艺术姿态,他一直在用平涂的方法来降低画面上的绘画性,以此来削减艺术家的个性面貌。他好像在故意混淆绘画与照片的区别,却又以绘画本身的方式传达出照片所达不到的视觉转换,画面的所指似乎是确定的,叙述者的缺席又给这种确定造成了不稳定的漂移感,这就让他的作品显示了一种非常迷离的观念效果,同时有那么一种唤醒视觉的作用。