寻找巴人最后的足迹

作者:蔡伟

罗家坝巴国遗址发现为巴文化研究揭开新的一页

罗家坝巴国遗址挖掘现场

2003年7月上旬,历时4个月国家重点文物保护单位、宣汉县普光镇进化村的罗家坝遗址二期发掘告一段落。从总共38座已经发掘的墓葬来看,罗家坝似乎是一处巴人平民或战士的墓地,这样的东周墓地在四川盆地发现甚多,并不稀罕,但是发生在2003年5月发掘区东部约90米的一起盗墓事件却完全改变了这一看法。当时四川省文物考古研究所曾经聘请河南洛阳一家文物探测公司一行16人,对宣汉县罗家坝巴人文化遗址分布状况进行了探测,初步探测遗址面积达17万平方米。但该公司一名员工却暗起贪念,在5月5日伙同一名同伴返回罗家坝,从巴人文化遗址盗出春秋战国时期的青铜器达8件之多。当地警方发现后,经过40天的努力,将盗贼捉拿归案,所有被盗文物悉数追回。由于这批墓葬青铜器因被盗而偶然出土,促使考古工作者对被盗墓葬进行抢救性清理发掘。

8月11日上午,在宣汉县宣传部和文教局组织下,记者从宣汉县城乘车出发前往罗家坝。同车的宣汉县文教局副局长高博说,60年代就曾经有三线国防工厂修建在这里,至今深山路边都能看见被遗弃的厂房和宿舍。罗家坝遗址就在位于国防工厂不远处宣汉后河左岸的一级台地上,四周群山环绕,一水蜿蜒。由于周围河道的天然屏障,遗址总体来说保存较好。罗家坝由于河水常年冲刷,加上村民烧砖瓦取土,以及翻耕农田等原因,近几十年陆续有青铜器露出地面,可惜大多数被村民卖到废品收购站,直到1987年巴人遗址才在四川省大规模文物普查中被发现。

到达遗址现场的时候,正值小雨,遗址周围是一片碧绿的稻田。在发掘现场可以看到,遗址东南部宽7.3米、长9米以上的墓坑内,3具1.6~1.7米左右的尸骨头朝南方,整齐地摆放在墓坑中央。“目前不知道墓主人是谁,也不知道有没有墓主人”,M33大墓发掘领队陈祖军说,但他和四川省考古研究所所长高大伦都趋向于认为,从罗家坝出土器物的规格和数量来看,墓葬主人有可能是巴国王侯一级的人物。

过去传统上认为,巴国的文化中心在三峡一带。在三峡工程开工前后,国内考古界在三峡开始了世界上规模最大、最集中的考古行动,虽然此前考古工作者曾经在长江三峡流域、嘉陵江流域多次发掘出巴文化遗址、零星的文物和许多小型墓葬,但从来没有找到巴国王侯一级的墓葬。“20世纪中叶至今,考古工作者对巴国历史遗迹进行了不断的发掘,特别是近10多年来,巴人活动过的长江三峡地区成了全国最大的考古工地,专家们希望在这块传说为巴王可能所在地的地方有所收获。但随着三峡大坝蓄水至135米以上,最重要的考古发掘已经结束,却并没有找到巴王陵。而在巴文化范围内的四川宣汉县的这一重大发现,从文物出土数量、精美程度和墓葬大小上,都是以前不曾有过的。”高大伦说。

M33出土的文物一改此前考古专家对罗家坝遗址的看法,使该遗址被认为是这一时期巴文化最重要的发现。据M33大墓发掘领队陈祖军介绍,与此前的罗家坝墓葬相比,M33大墓的陪葬品非常丰富。该墓出土陪葬品以青铜器为主,陶器为辅,此外还有骨器、牙器和用骨头和野猪牙以及玉石制作的饰品。此前巴人的起源、文化、民族构成等一直缺少让人信服的证据,至今巴人历史仍是未解之谜。过去发现的战国时期巴人墓地,包括罗家坝本身在内,主要以小型墓为主。陈祖军介绍说,此次发现的墓葬属于春秋晚期战国早期,出土器物数量之多、规模之大、规格之高,实属罕见。

罗家坝遗址的发现,主要是M33大墓及其出土文物的偶然发现,使得位于川北大巴山偏远山区的达州市宣汉县顿时变得引人注目。达州古名通州。晚唐著名诗人元稹曾被贬通州剌史4年,成为达州人历史上值得书写的一笔。宣汉距达州东北30多公里,是著名的革命老区,曾经以一县之民组成红33军,但由于地处偏远,至今仍然是国家级贫困县。

中科院考古研究所研究员徐光冀是三峡文物考古委员会成员,他指出,在三峡地区,十几万平方米的遗址已经很大了,与罗家坝类似的巴人的遗址在三峡地区有几百个,但真正大的遗址却非常少。对于罗家坝遗址,徐光冀认为应该采取“抢救第一,保护为主”的方针。“三峡地区是抢救第一,宣汉罗家坝是保护为主。保护遗址首先要认识遗址,因此对遗址的保护要以勘探为主,搞探沟,了解文物的分布,查清遗址的范围和重点,这样才能搞好文物的保护规划。(对于罗家坝巴人遗址)不能搞集中开发,否则文物保护资金很快就会用完,但对于遗址的整体分布却无法有全面的认识。”

罗家坝M33大墓发现的珍贵文物

巴人的历史可以追朔到古代传说中的五帝时代。在商朝末期,巴人参加了周武王伐纣的战争。《华阳国志》记载,在公元前11世纪,周武王灭商,“以其宗姬封于巴”。巴人受封子国,首领称为巴子,建都重庆,实行世袭君主制,从此巴国脱离原始社会阶段,正式以一个南方诸侯国见诸于历史。

巴人消亡已有近2000年,其符号至今尚不能解读,考古界和历史界对于巴人是否拥有过文字也基本持否定态度。由于中原和本地少有巴人文献,因此从历史学上研究巴人历史存在着先天的困难。中国社科院考古所研究员徐光冀表示,对于巴人的历史研究应当以考古学为主,历史学为辅,其背景正是基于此。

青铜兵器

“国之大事,在祀与戎。”在古代,最先进的技术往往首先用于制作兵器,青铜器的铸造技术也不例外。从宣汉县罗家坝出土的巴蜀青铜兵器,是巴和蜀两个国族的遗物,也是巴蜀文化中最有特色的出土文物之一。罗家坝遗址出土的巴人青铜兵器,包括中原地区常见的戈、矛,也有比较特殊的小型弯刀和巴人柳叶剑。其中柳叶剑上还有分布均匀的黑色斑点,其作用是装饰还是防锈尚不得知。

青铜礼器

中国商周时代,用于祭祀享祖、礼仪往来、宴飨宾客等活动中的青铜器称为礼器。宣汉罗家坝遗址墓葬中出土的青铜礼器铸造精美,在造型上不但与当时中原地区的许多出土文物有相似承袭之处,也有独特的纹饰和造型,显示出巴人青铜器制造工艺与中原地区千丝万缕的联系。

青铜日用品

在罗家坝出土的青铜器还有一些装饰品。一对青铜手镯引人注目。这对手镯外侧中间装饰以同样材质的青铜颗粒,造型古朴大方。从其中一只手镯上青铜颗粒脱落的情况可以了解到手镯的制作工艺:这些大小不均的青铜装饰颗粒是手镯铸造好后再镶嵌上去的。

巴蜀图语印章

青铜并非只能制造大型笨重的器物。在罗家坝出土的青铜器中还有多枚小型青铜印章。不过上面并非是文字,而是刻有类似太阳、鸟类等图案。此前这里发现过三枚印章,其中一枚印章上刻有清晰的“王”字,周边是火焰和花朵的图案;另一枚是国内发现的惟一的蝴蝶形印章,上面是一只展翅欲飞的蝴蝶,翅膀及蝶身都刻画精美。巴人是否有文字目前尚有争议。巴人作为一个远古族系,曾有过自己的灿烂文化,但是考古界一直不认为巴人已有记录和传达语言的书写符号。印章上的“图语”是巴人的文字、图画、族徽还是某种宗教符号?考古学家们的争论仍在持续。

虎头兽足铜鼎

罗家坝出土的铜鼎虎头兽足特写。巴人墓葬中出土的兽足铜鼎并非罕见,但是据专家表示,兽足上饰有虎头的却是第一次发现。巴人以白虎为图腾,这一出土文物的首次发现对于证实这一传统具有重要意义。

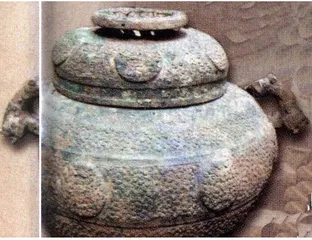

铜垒

罗家坝遗址中最珍贵的出土文物之一。该青铜器表面有粒状突出装饰,形似深腹罐,有盖。铜垒上有两耳,而上挂各有4环勾连,造型精美,虽然两耳已从垒体断裂脱落,但保存完好。

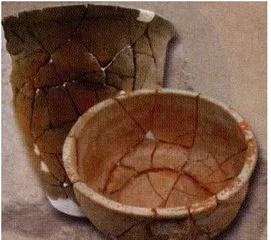

陶器

与青铜器相比,罗家坝出土的陶器有些逊色。出土的陶器制作比较简单质朴,这种现象在巴蜀地区新石器时代的墓葬遗址出土文物中比较普遍。 考古青铜器文物博物馆三峡巴人