后哥伦比亚时代的NASA

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

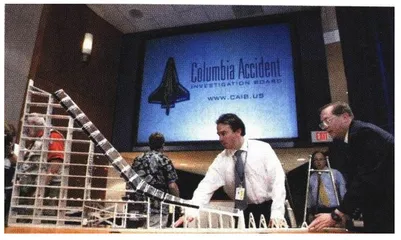

8月26日,在“哥伦比亚号”事故最终调查报告公布之前,工作人员在摆放航天飞机的机翼模型

西恩·奥基夫

8月26日,在“哥伦比亚号”航天飞机解体事故发生近7个月后,“哥伦比亚号”事故调查委员会(CAIB)终于向白宫、美国国会和国家航空航天局(NASA)提交了人们期待已久的最终调查报告。从这一天美国东区时间上午10点开始,全世界的人都可以在调查委员会的网站(www.caib.us)上浏览或下载这份长248页、分为3个主要部分共11章的调查报告数字版。CAIB 在报告的前言中指出,它的出台共牵涉了13名调查委员会成员、120余位调查人员、400余位NASA和相关公司的工程师以及超过25000名参与“哥伦比亚号”残骸搜寻工作的搜索者。

此时,“哥伦比亚号”为什么会从空中坠落已经不再是个问题。“用4个字简单地说,泡沫干的。”调查委员会中惟一的一名NASA官员斯科特·霍巴德在7月份目睹了在西南研究中心进行的碰撞试验后就指出了这一点。报告除了以更详尽更科学的数据阐述了泡沫理论(如:飞机起飞后81.7秒时,包括隔热泡沫在内的整个机体以1568英里/小时的速度飞行,该泡沫在与外带燃料箱分离后经过0.161秒撞到了机翼上,速度降低为1022英里/小时,相对速度为545英里/小时等等)之外,更重要的是对事故的反思和前瞻性预测。

报告的第9页指出:“委员会很早就意识到,这起事故可能不是一个反常的、偶然事件,而在某种程度上根源于NASA的历史和人类太空飞行计划的文化。”调查委员会认为,正是这种“NASA文化”从组织层面上导致了“哥伦比亚号”以及17年前“挑战者号”的悲剧。

什么是NASA文化呢?“依赖于以往的成功经验并以之取代可靠的工程实践(比如进行测试以了解为什么一些系统会不按指令行事);组织上设置障碍阻止关于安全的批评性意见的有效交流。”报告指出,正因为迫于保持飞行计划的压力,NASA才日益减少对航天飞机安全性的综合评估,即使明知存在问题,只要没有妨碍前一次的成功飞行,就得过且过。一个例子是,当2003年1月16日“哥伦比亚号”在肯尼迪航天中心起飞时,它的44%外保护层还是1981年第一次飞行时的“老功臣”,而出问题的机翼强化碳金属面板中,44块里的41块是原始配置。

“在调查中,我们一次又一次被相隔17年的两次悲剧之间的相似之处而震惊:都缺少趋势分析,未能获得影像数据,没有质疑的声音,简报中的一些数据被忽略或故意剔除。”问题的矛头,直指NASA的管理层。

或许是迫于舆论压力,NASA的负责人西恩·奥基夫(Sean O'Keefe)对报告中的指责表示同意,并在8月27日召开的记者招待会上,用了5次“我们知道了”(“We get it”)来显示自己对改革NASA 体制的决心。

对于2002年1月代替丹尼尔·戈丁(Daniel Goldin)就任NASA行政长官的这位前任白宫管理和预算办公室副主任来说,过去的这7个月可能是他生命中最漫长的一段时间。不断有人抨击奥基夫并不懂火箭技术,为了在自己任期内完成国际空间站建设,获取个人声誉而迫使航天飞机在存在隐患的情况下仓促起飞。报告出台后,国会中还有议员提出,应当将NASA 的指挥权上移,由总统直接负责,奥基夫则应当因此事而引咎辞职。

不过,布什总统当初任命奥基夫担任NASA行政长官时就表示过,这一举动就是为了解决NASA一直以来被忽略的管理和财政问题。8月26日,调查报告刚刚被公布,布什就发表讲话,称“NASA 的下一步将在西恩·奥基夫的领导下加以决定”。《纽约时报》认为,这显示了白宫不准备撤换奥基夫的决心。当然,前提是奥基夫必须有所动作。目前,他已经允诺在NASA内部建立一个独立的技术工程评估小组,以尽可能确保飞行器安全。同时,最大限度按照报告给出的建议改进NASA的航天计划和机构组织。

然而,不管奥基夫提出怎样的方案,最终是否能够实施都取决于经费。实际上,就像报告中指出的,经费缩减也是导致航天飞机安全系数下降的主要原因。在阿波罗计划时期,NASA的预算占美国财政预算的4%,近十年来,这个数字只有1%左右。在过去的十年中,NASA的预算最高不过148.7亿美元,使其购买力下降了13%。由于法律规定航天飞机不得携带商业卫星,注定是个“赔钱的货”,拨给它的预算自然也没有增长余地。

说到预算,问题又回到国会。民主党和共和党都指出,他们的主要目标是制定出一个太空探索新方案。亚利桑纳州的共和党参议员约翰·迈克凯恩(John McCain)为代表的一派认为,报告提出的批评显示,已经没有必要再为载人航天计划增加预算,相反,倒是有削减预算的必要。民主党人则指出,有必要将目前NASA 载人飞行的预算增加一倍,同时将久已搁置的载人登火星计划也纳入日程。

密歇根的共和党代表弗农·埃勒斯(Vernon Ehlers)说,“送一个机器人到火星上去并提供大量的数据可能只需要1.5亿美元,但送一个人上火星并把他安全带回来可能要1500亿美元。两者除了虚荣心的差别,在科学上有什么不同吗?”

有趣的是,几乎所有媒体都指出,因为中国即将进行第一次载人航天飞行,白宫和国会很可能会为此向NASA哪怕是暂时的伸出援手。德克萨斯的民主党议员尼科·兰普瑟(Nick Lampson)说:“我们需要站在月球上,然后说,‘欢迎你,中国’。”

“哥伦比亚号”事故调查报告大事记

2月1日

“哥伦比亚号”航天飞机在返航途中解体。

2月2日

NASA负责人奥基夫任命哈罗德·吉曼(Harold Gehman)负责“哥伦比亚号”事故调查委员会。

2月4日

吉曼和最初的几名调查委员会成员开始察看“哥伦比亚号”残骸分布的地区。

2月20日

美国国会拨款5000万美元用于“哥伦比亚号”事故的原因调查。

3月5日

迫于国会要求增加调查委员会中NASA外部力量的压力,CAIB 任命了三位新的成员:诺贝尔物理学奖得主道格拉斯·奥瑟罗夫(Douglas Osheroff)、前任宇航员莎莉·赖德(Sally Ride)和乔治华盛顿大学太空战略研究所主任约翰·朗格斯顿(John Logsdon)。

3月19日

保持相对完好的“哥伦比亚号”数据记录仪在德克萨斯汉姆菲尔(Hemphill)附近被找到。这是调查工作中的一大突破。

4月17日

调查委员会给出了最初的两条建议:建立对航天飞机强化碳金属面板的全面检查制度;与国家勘测局达成协议,对航天飞机在轨道中运行的状况进行常规记录。

5月6日

调查委员会公布了以秒为单位的航天飞机最后时刻的记录。

5月9日

NASA航天飞机项目负责人走马换帅,比尔·帕森斯(Bill Parsons)取代了罗恩·迪特摩尔(Ron Ditternore)。

5月23日

调查委员会要求进行的一项研究显示,一次援救任务从技术上看是可能的,但几乎无法实现。

6月6日

开始进行地面试验,用以检测泡沫碰撞理论的正确性。

6月27日

调查委员会公布第3项建议:开发监测和修复系统。

7月1日

第4项建议:将航天飞机看作试验飞行器,在它起飞和上升时收集尽可能多的图像资料。

7月7日

在地面试验中,隔热泡沫将航天飞机面板撞出一个大洞,从而证明它是“哥伦比亚号”解体的直接原因。

7月30日

第5项建议:航天飞机随机装备摄像仪器。

8月26日

最终报告出炉。