百年哈雷,还“在路上”

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

2003年6月29日,在西班牙巴塞罗那街头,庆祝哈雷百年的狂热车迷

从8月17日开始,4股轰鸣的钢铁洪流将从美国西北的波特兰、西南的拉斯维加斯、南部的巴顿鲁治和东北的华盛顿汹涌而出,目标直指威斯康辛州的密尔沃基市。这次参加人数达30万,名为“巡游归乡”的摩托长途旅行,将揭开为期4天的哈雷-戴维森建厂百年庆典的序幕。

“如果你想了解哈雷精神的真髓,了解这个企业长盛不衰的奥秘,就请看看这些来自世界各地,风尘仆仆的车手。”哈雷首席执行官杰弗瑞·L·布鲁斯坦在新闻发布会上信誓旦旦地说。在公司眼中,这些乘坐在沉重机车上的狂热拥趸,不但体现着美国引以为豪的公路精神,更预示着源源不断的利润。根据哈雷首席财务官吉姆·齐尔默的估计,即将到来的公司成立100周年庆典将促使本年度哈雷的销售业绩整体上扬4至5个百分点,也将为威斯康辛州带来1.3亿美元的旅游收入。

哈雷有充足的理由为自己的业绩感到自豪:从整体上看,美国摩托车工业正在经历一个无比黯淡的季节,根据美国摩托车工业协会(MIA)7月公布的报告,全美今年上半年的摩托车整车与零配件销售额只比去年增加了0.9%。然而在这个衰退的大背景下,哈雷的盈利状况却是一支独秀。根据公司刚刚发布的第三财政季度报表显示,哈雷的销售总额上升了14%,而赢利则有40%的增长。去年共计售出了264000辆摩托,蜂拥而至的定单甚至已经排到了2004年。

纽约雷曼兄弟公司的高级金融分析师菲利西娅康特在报告中指出,今年摩托车工业萎靡不振的原因不仅在于北美、欧洲、日本三大消费中心地区经济的持续低迷,也要归咎于糟糕的气候。连绵不停的阴雨与降雪天气极大地影响了所有户外奢侈消费品的销售,而由于伊拉克战争导致石油价格高居不下,更使耗油量巨大的美国摩托车产业难以为继。哈雷-戴维森之所以做到独善其身,也许可以归咎于它悠久的历史与精良的工艺,已经形成了一个收入稳定、品牌忠实度极高的中年消费核心群体。截止今年为止,哈雷公司组织的“哈雷车主会”已经拥有来自115个国家的66万名会员。

不过,俗话说“福兮祸之所倚”,这群哈雷一向依仗的忠实拥趸,很可能是这家百年老店的真正问题所在。这代诞生在“二战”后“婴儿潮”中,视美国国产机车为“硬汉”与“公路精神”不二选择的暴走一族,正在逐渐老去。1990年,美国重型摩托车购买者的平均年龄为32岁,而到1998年,这个年龄上涨到了38岁。哈雷遇到的问题尤为严重,2001年,哈雷车主会成员的平均年龄已高达46岁。估计再过10年,这批哈雷核心消费者的年龄将大得不能继续在公路上驰骋,同时杜绝了他们购买新车型的可能,进而将消费重点转向退休后的生活必须开支。不仅如此,为了维持已经日见稳重,并大多跨入社会中坚阶层的老客户认同,哈雷不得不开始修改机车附载的意识形态,从狂放不羁、惹是生非的皮衣莽汉转向成熟稳重的中产白领。正如1990年《华尔街日报》的统计描述中所宣称的:“如今,哈雷-戴维森1/3的买主都是职业人士或经理,40%为大学生,他们的人均年收入从5年前的36000美元增长到45000美元。”为此付出的代价是哈雷不断飙升的高昂价格——今天一辆哈雷车的平均价格已经达到2万美元大关,使许多“准”客户望而却步。而出生于七八十年代的新一代摩托发烧友们,也很难对哈雷产生父辈特有的依恋感情。

当然,哈雷并非在束手待毙。2002年它破天荒地推出了运动款,价格低于10000美元的V-rod车型。另外,哈雷更将眼光投向了女性。根据公司统计数字,2001年购买哈雷机车的客户中有9%为女性,而在10年前这个数字仅是2%。但是,正如一位参加本次巡游的铁杆哈雷迷瑞恩·莱斯所抱怨的,“如果有朝一日哈雷变得和本田、铃木一样,那它还是我们拥护的那个哈雷吗?”

《逍遥骑士》与哈雷

美国诗人沃尔特·惠特曼说:“一个国家里总有点离经叛道的东西,是件好事。”颠沛流离的生活为这位潦倒诗人的创作提供了无穷的灵感,同样也为后世一切敏感、特立独行的人提供了一种独特的反抗方式。几乎100年后,同样标新立异的电影导演丹尼斯·霍普推出了一部制作费用仅为40万美元的低成本影片《逍遥骑士》。在影片中,两个青年怀特和比利,开始了从洛杉矶到新奥尔良的漫游之旅,追求想象中的自由与解放。与西部片牛仔一样,这两位悲剧色彩的主人公最终却莫名其妙地在公路上被人开枪杀害,惟一不同的是,他们的座驾由骏马变成了咆哮的哈雷摩托。《逍遥骑士》不但开创了公路电影的新纪元,更为沉迷于杰克·凯鲁亚克“自由上路,寻找自我”式波西米亚革命理念的青年们提供了一个明晰的行为模式:马力强劲、皮实耐用的哈雷摩托是他们期望逃离社会桎梏的载体,公路是逃离的惟一出路,旅程本身即是目的。

“只有驰骋在公路上,我才感觉那个真我回来了。”菲利浦·利文斯顿,这位以哈雷车为情人,公路为家的漫游者如是说。他与搭档威斯特·贝克从1993年起就开始了这种居无定所的浪游生涯。两人的座驾均为1996年蓝白色“遗产弹簧”。他们在每个城市停留的时间只有一两周,每当两人凭借打短工,挣到了足够的钱来支付汽油、啤酒和汽车旅店的住宿,就发动车扬长而去:“漫游使生命变得惬意而简单,在你眼中只有落日、公路、沙漠与音乐。只有此时,这个繁文缛节的俗气国家才变得有些可爱。”

在贝克与利文斯顿抵达波特兰,加入千万名同志队伍,开始他们的“巡游回乡”西北线之前,他们已经顶着炎炎赤日行驶了5000公里。旅途中,至少有20批志同道合者加入了他们的旅途。“哈雷车友恐怕是世界上最好辨认的,无论是机车、茄克、文身,还是雪茄都在发出一个明白无误的信号——我们在这里。”利文斯顿说,“我们根本不在乎任何外在的东西——金钱,地位,名誉,甚至车的型号与价钱。”

“不必解释哈雷骑士的精神,解释了别人也不理解。”利文斯顿在自己的旅行日记上写道,“惟一理解的方式就是同样乘上一匹桀骜的铁马,绝尘而去。”

哈雷百年大事纪

威廉.哈雷、亚瑟·戴维森、怀特和威廉

地朱诺大街哈雷生产车间

哈雷工厂生产的军用摩托车在“二战”中被投入使用

在哈雷车手心中,他们自认为是流浪不羁的西部牛仔传人

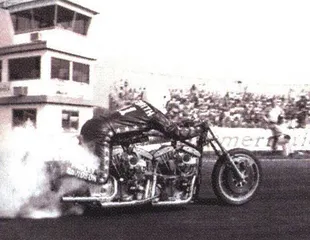

著名车手乔·史密斯驾驶一辆双引擎哈雷机车

1996年:哈雷推出复古车型“遗产弹簧”

1901年:在美国的威斯康星州密尔沃基,21岁的威廉·哈雷和20岁的亚瑟·戴维森开始尝试设计并改装自行车及安装动力装置。之后不久,亚瑟的兄弟怀特和威廉也加入了他们的行列。

1903年:在发动机经过许多次不断改动设计后,直到制造出的弧型组合管式车架被定稿,他们才决定着手开始制造。1903年共制造了3辆第一款哈雷-戴维森(HARLEY-DAVIDSON)摩托车。

1906~1907年:1906年,哈雷-戴维森在现今的公司所在地朱诺大街(JUNEAU AVENUE)建起了他们的第一间厂房,并于1907年创建成为法人公司——哈雷-戴维森摩托车公司(HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO.),1907年共生产摩托车150辆。

1909年:注册商标45度V双缸发动机应用于1909年,排气量为810CC(49.5立方英寸),7匹马力,最高时速60迈(96公里/小时)。这是第一台V型双缸发动机,它代表了当时摩托车发动机的最高水平。1909年共生产摩托车1149辆。

1916~1918年:哈雷车在通过潘哥维拉边境冲突中被证实具有不可低估的军用价值,所以在美军加入第一次世界大战后,哈雷工厂被迅速受命于义务为美军生产战备车,直到“一战”结束,哈雷工厂共为军方提供20000辆车。

1920年:哈雷-戴维森公司已经成为世界上最大的摩托车生产厂家,销售代理商遍布全球67个国家。1920年共生产摩托车28189辆。

1921年:2月,在美国加州弗里斯诺的摩托车场地赛中,哈雷车成为首次突破100迈时速(约160公里/小时)的摩托车,理所当然地成为冠军。同年,哈雷公司又研制出第一台1200CCV双缸发动机。

1929~1933年:经过1929年10月美国全国股票市场黑色风暴之后,哈雷公司的销售市场也像其他工业产品一样经历着空前的冷清。1933年,哈雷工厂摩托车的产量急剧下降至3700辆。

1936年:在经济市场不景气影响下,哈雷公司积极着手研制开发完善他们的EL型车。并制造出1000CC排气量的新型发动机,它采用顶置汽门,这就是众所周知的“脊状头”(KNUCKLEHEAD)发动机。1936年共生产摩托车9812辆。

1941~1945年:当日本偷袭美国珍珠港海军基地后,哈雷工厂生产的大批摩托车作为军用物资伴随着美军投入战场,供应盟军使用。直到第二次世界大战结束为止,哈雷工厂共生产90000辆WLA型军用摩托车并全部投入使用。战争使哈雷-戴维森(HARLEY-DAVIDSON)摩托车名扬天下。

1948年:“二战”结束后,摩托车爱好者们又热切地回到他们的运动中。哈雷公司又推出一款新型1200CC发动机,它采用新型液压汽门挺杆技术,气缸顶部外形酷似盘状,著名的“扁平头”发动机由此诞生。当年摩托车产量31163辆。

1966年:开始使用“铲状头”(SHOVELHEAD)型发动机。1966年共生产摩托车36310辆。

1970年,著名车手乔·史密斯驾驶一辆双引擎哈雷机车,仅用9秒钟就跑完了1/4英里的赛程,打破了世界纪录。

1983年:为了团结顾客并了解市场反馈,哈雷厂组建了哈雷车主会(HOG/HARLEY OWNERS GROUP),直到现在,它仍是世界上最大的并有车厂赞助的摩托车俱乐部。

1984年:哈雷公司经过长达7年的研制开发,终于推出1340CC V型双缸“演变型”(EVOLUTION)发动机。它经过各种严格的测试,以及长距离高负荷实地驾驶实验,发动机在各个速度表现出色。

1986年:哈雷公司重新开始对大众发行股票。当时发行了公共附属股份200万份,总价值7000万美元,股期为10年。

1996年:哈雷推出复古车型“遗产弹簧”(HERITAGE SPRINGER SOFTAIL),它将哈雷车的古典风格表现得淋漓尽致。从1996年开始,哈雷在所有四个系列车型中全部使用电子仪表显示系统。

(部分资料图片由张天昊提供)

哈雷精神的中国特色——专访北京汉马哈雷机车文化俱乐部负责人张天昊

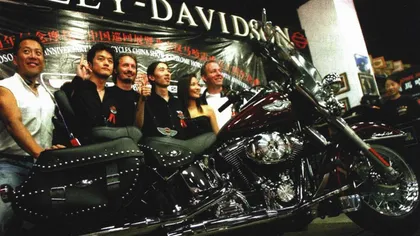

8月初,北京哈雷文化俱乐部会员为哈雷-戴维森100周年纪念版中国巡展揭幕,并庆祝北京哈雷俱乐部成立十周年以及即将举行的百年哈雷庆典

在北京八里庄,这条朝阳公园桥东侧尘土飞扬的路上,这家店面上巨大的哈雷-戴维森英文标记,与陈列在透明玻璃橱窗后、宛如钢铁巨兽的机车一样,都显示着一种与周边环境格格不入的张扬态度。身穿黑色哈雷T恤的张先生告诉我们,俱乐部总负责人秦焕先生已经与两位铁杆车迷一道,前往拉斯维加斯参加“巡游归乡”活动。

三联生活周刊:请问秦先生这次前往美国参加哈雷百年庆典,是否有机会与哈雷车主会或者哈雷公司负责人交流,开展进一步的合作?

张天昊:秦先生已经是哈雷车主会的成员,这次他们去美国,就是与其他国家的车迷和哈雷公司作进一步的交流。不过我们与哈雷公司的合作还有很多非常困难的因素,比如实际上,我们从1993年俱乐部成立开始,就已经按照哈雷在中国的代理商这样一个规格运作。哈雷每年给中国市场的配额只有15辆,还有大多数的二手车,基本都是在我们这个店里出售。今年的配额更少,只有两辆。今年年初我们曾经跟哈雷美国那边谈过,代理授权其实我们可以拿下来,但美国方面给的条件太苛刻,要求我们每年在中国销售量达到100辆,这显然是不可能的。虽然在中国哈雷车的需求远远大于供应,但这个消费群体太有限,几乎就是个固定圈子。而且会员之间的二手车转让就占了交易的大部分,所以新车要想卖100辆不现实。而且这个产品关税太高,综合税率能到80%,那么一算,我们店里这两辆车都卖到30多万元,这个价格就很少有消费者承受得起了。

三联生活周刊:哈雷的赢利模式是什么呢?

张天昊:主要是靠零配件,车辆维修,还有你看这个皮茄克,靠装饰品等周边产品的销售。整车买卖本身其实不赚什么钱,车主之间交流的成分多一些。哈雷跟日本和欧洲的其他摩托车不同,它强调的是个性化定制,许多零件还是手工制作,用料也不是以经济为第一考虑。我们有句谚语,叫“(哈雷的)塑料零件肯定是金属代替不了的东西”。比如转向灯的灯壳。

三联生活周刊:有报道说美国哈雷摩托的消费群体虽然固定,但已经逐渐老龄化,这不但妨碍了业务进一步开拓,也使哈雷精神的传承出现危机,您认为在中国存在这个问题吗?

张天昊:我确实看到过这样的报道,中国问题虽然没那么严重,但我们这个俱乐部的成员也大多是30到40的中年人,不到30岁的人只有几个。虽然我本人也只有20多,秦焕也就是30出头,但我们并不主张中国太年轻的孩子骑哈雷。因为首先他们从心态上不稳重,容易飚车,跟那些开跑车的一样开快车,这对自己和他人的安全都有害处。第二是他们不理解那种哈雷的沧桑和积累的精神,他们仅仅把哈雷看作一件用来炫耀的东西,来显示我有钱,我买得起哈雷,仅此而已。而且中国有些孩子就是靠家里的钱来买车,这跟哈雷那种自主精神也不符。

三联生活周刊:在你看来,哈雷精神的精髓是什么?美国和中国的文化差异,妨碍你们去理解、实践这种精神吗?

张天昊:在我个人看来,哈雷车经过这个公司100年的兴衰,沉淀下来的文化内涵可以总结为5个单词:“自由,独立,品位,个性,进取”,这也是我们俱乐部这次纪念活动的标语。我觉得哈雷精神在我们中国人看来,也很容易理解,因为我们虽然没有美国那种牛仔开拓西部的拓荒期,也没有经历上世纪六七十年代人家那种嬉皮运动,但我总觉得渴望自由、独立,是超越文化、国界的。我觉得能让人彻底放松的东西很少,驾驶机车出游就是其中之一,你只有骑着它,在发动机轰鸣声中自由行驶在公路上,才能真正体会这一点。