广播业:最后一块媒体蛋糕

作者:三联生活周刊(文 / 孟静)

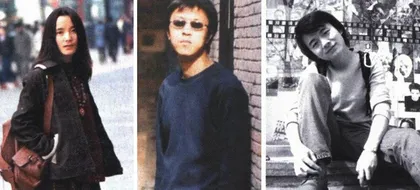

都市之声主

持人:

小莫(左)

杨晨(中)

阿鹏(右)

中央人民广播电台第四套节目“都市之声”一个举措搅乱了广播业的一池春水,它在8月11日开始向听众赠送奖品,这些奖品中最引人注目的是每月送出的两颗钻石,还有消息说他们下一步还有可能送汽车、送房子。尽管“都市之声”副总监孟昕告诉记者,“这只是广告客户的营销行为”,但因为这个举动是来自中央人民广播电台,其本身有强烈的象征意味,所以在传媒业引起了不小反响。

科学经营问题

电视业已经充分发展,媒体的最后一块蛋糕就是广播业了

广播业从上世纪五六十年代开始繁荣,80年代后渐渐走衰,“电老大,报老二、广老三”成为传媒排名,网络媒体兴起后,广播更退居“老四”之位。据统计,全国2001年的广告总收入为794亿元,广播仅为18亿元,占2.3%,和电视(179亿元)、报纸(157亿元)相比,几乎可以忽略不计。如今,全国所有广播电台一年的广告总收入甚至还比不上一个重大节日期间的手机短信收入。中央电视台主持人崔永元曾是中央人民广播电台《午间半小时》的工作人员,他用“实话实说”的口气说:“我自认为在那儿干得非常精彩,我觉得我在广播电台的地位相当于中央电视台的赵忠祥吧。”但他还是选择了离开,他回忆:“如果广告费用能够判断一个广播电台经营的好坏,那我应该说,中央人民广播电台经营得并不理想,甚至还不如北京人民广播电台。为什么不行呢?如果你说是人的问题,那么现在《焦点访谈》很多主力记者都是中央人民广播电台来的。”他总结说,中央人民广播电台的问题,归根结底是经营不够“科学”。

刚成立8个月的“音乐之声”在成立之初邀请了众多大腕歌手助阵,包括已经很少露面的李宗盛。总监刘晓龙和崔永元是很好的朋友,他说:“小崔的疑问在今天实际上已经不存在,过去经营上是有些问题,但不出在中央台本体,很多地方台可以进行的改革,我们不行。”中央人民广播电台并不是全额拨款单位,它一年消耗1.2亿元,而国家每年大约拨款一两千万元。率先实行大幅度改革的“音乐之声”把广告经营权发放给了专业广告公司,这是中央级电台第一次“吃螃蟹”。刘晓龙说,他每年向总台交纳2000万元利润,压力是有的,但反而比过去由电台自己经营要轻松得多。

孟听很直接地说,在电视业已经充分发展,报纸从三年前开始市场化竞争后,媒体的最后一块蛋糕就是广播业。“‘都市之声’送钻石的活动是由神兵天将传播公司和广告客户承办的,台里并不担什么风险。”该公司总经理傅敏在接受记者采访时回忆,“当时采取的是竞标广告总代理权,我们在和新加坡及台湾地区公司激烈竞争后才上的岗。”傅敏的公司同时在做广播节目的制作,在以前,广播剧制作就因为油水不大而被许多公司拒绝。“电视的制播分离早就在大踏步的进行了,广播还刚刚开始。”傅敏对广播的印象从前也一直停留在赋闲的老人们手里的收音机,基本没有像样的广告商愿意投入。但在出国后他发现,英美的广播业基本可以列入主流,而且收听人群以私家车拥有者为主,这是广告商最重视的一群人。中国的广播广告收入只占总收入的2%,而在欧美,这个数字是10%,说明上升空间还很大。傅敏说:“其实广播业从去年就开始全面回升了,去年的广告增长率是前年的20%,北京市场又是增长最快的。”目前北京市拥有轿车已超过170万辆,其中私人车占了50%,轿车普及率居全国第一位。还在试播阶段的“都市之声”的目标人群锁定的就是他们,孟昕拿到的收听调查表明,比起其他频道,“都市之声”的自驾车收听者要多出两个百分点,移动收听率上升了20%,这使得他们开始大胆地投入。孟昕说,广告客户送钻石的消息刚宣布的两天内,这个节目的手机短信量就达到了以前的3倍。让傅敏对广播很有信心的另一个原因是广告价格,他举例说:“一个30秒的广告,在央视播出需要9万元,平面媒体的一个豆腐块要两三万元,而30秒的广播时间只需要两千元,广播广告的制作成本也远远低于电视广告。”有种说法是“人类的信息接收,80%来自于图像”,这也是广告商更依赖电视的原因,而傅敏认为,广播同样是无孔不入的,它的接触率仅次于电视,价格却公道得多。

中央台的改革

中央人民广播电台在第一次把文艺调频改版为“音乐之声”以后,在一年时间里又推出了“华夏之声”、“经济之声”。刘晓龙对“音乐之声”有人力、物力、财力的支配权,但他承认,由于60年的计划经济体制,有些人员实质并不适合这个工作,但依然占据编制。“节目市场化了,但人没有市场化,现有的一些人员做不了节目,社会人员较难进来。”现在“音乐之声”全天18小时的直播时间,主持人必须是在编人员,“都市之声”则第一次面向社会招聘主持人。总监吴朝晖和副总监孟昕在招聘启事上留了自己的邮箱和手机,以至两个VIP的邮箱很快不胜负荷。

过去电台主持人只要广院毕业、字正腔圆就好,反正也不用见人,可以长相平平。孟昕说,这次的招聘第一次把外表提上了台面,明确要求“五官端正,仪表大方”。刘晓龙在筛选“音乐之声”的主持人时其实已经开始重视外貌。孟昕告诉记者:“电台主持人同样需要明星化,不仅是声音让大众熟悉。”目前“都市之声”新招聘的主持人都可以算作俊男美女。刘晓龙让他旗下的九个主持人参加有视频的网上聊天,他说:“我们的节目本来就区别不是很大,主持人的包装就更加重要。”孟昕准备由电台出资为新聘的主持人在电视、平面媒体上发布形象广告。刘晓龙向记者讲述了他一系列的“造星计划”:“除了节目合作外,电台要和主持人签经纪约,像歌手一样包装推出,他们的社会活动、接广告、唱歌,都不是个人行为。”港台商业电台的节目,经常有明星主持人,像蔡琴、吴君如都在电台长期主持节目,“音乐之声”也开始借鉴这种模式,一档叫“音乐VIP”的节目上周的主持人是演员黄磊,这周是当红歌手阿杜。

刘晓龙表示,广播过去一直强调是大众传媒,而在今天,中央人民广播电台几个频道却越改越细,窄播化才是它真正方向。在中央台频率资源并不丰富的情况下,刘晓龙被允许“音乐之声”的听众主要面向15~30岁的低年龄层。这个年龄段很多人没有独立收入,刘晓龙面对质疑解释:“中学生没挣钱功能,却有花钱能力。”“音乐之声”在开播8个月后,除了音乐没有任何为了适应厂商而设的栏目,它全天有100多条广告,基本上做到了收支平衡。

“音乐之声”在北京上空有两个和它同类型的节目——北京音乐台和国际台音乐频道,前者已经有十年的历史,刘晓龙不认为三者之间竞争激烈:“我们需要做的是使广播业的蛋糕增大,而不是从北京音乐台的盘子里去分蛋糕。”

张晓刚:克制地叙事

施武

从张晓刚《失忆与记忆》的系列,我们可以看到,虽然在用笔形式上没有太多的变化,画中人物的眼睛已经在说不一样的事情

张晓刚作品——《失忆与记忆》

诸多社会现象都可以成为引发创作的议题,多种因素至少在表面上刺激了很多令人震惊的作品。对于那个时期让人来不及消化的激情表达,张晓刚的作品像一个恒温矫正计,既不回避中国特殊时代的社会性,也不放弃自己的文化经验,这种经验包括艺术学院给予他的对古典艺术魅力的兴趣,以及由他本人的性格所导致的自省偏好。

他经常面对这样的问题:你的艺术和社会有什么关系?这样的自我拷问几乎使他在一段时间停下工作,很荒诞地像等待戈多一样等待问题的解答。但是他又不能真正停止画画,照他自己的说法,是因为画画对于他首先不是工作,而是对一种病理的理疗。

在这个艰苦的阶段,他不仅在与环境相处中继续有意地超越自己的自闭倾向,参加展览,与朋友喝酒。幸运的是他一直都有很亲近的朋友,还在成都开了一个“小酒馆”,这个小酒馆在成都很快成了一个聚集艺术家、歌手、诗人的地方,从各地到成都的艺术家也总会到这里一坐。1992年的欧洲之行近距离地考察那些艺术大师的作品,一方面从中诱发出一种珍重情感的共鸣,另一方面也强化了他认为艺术相对自律的看法。

最初创作的《全家福》是这阶段艰苦反省的一个结果。在选择照片时,他刻意选择了与他自己的生活经验有关的照片,虽然他翻看了大量的历史照片,但是他说:“绝对不选用解放前的,因为那和我没关系,我既不想画历史风俗画,也没必要让自己装成特有传统文化的人。”他也没有画肖像,因为肖像表达是某一个人的特性,而他那时就是刻意地要画身处一种文化环境中的社会共性,画照片不是画自己的记忆,是很多人的记忆。比如在他的画中出现的军装、海魂衫,人们都知道在那个年代是青年人中很帅、很流行的服装,而且其中还有信仰。可是后来老外就说他是在批判那个年代的生活单调。如果不这么说,他们就好像不承认你在说真话。后来他就不画那个年代的东西,画小孩了,他说,“小孩和社会的关系也很有意思,你可以想到社会怎么影响他”。

很快,《全家福》得到了广泛认可,虽然他声称这种勤奋的工作并没有什么文化上的野心,而是一种心理上的需要,但是在他的作品中我们能看到其中暗示的一种激情,即使那些最为平静的形象也包含着欲言又止的叙事信息,包括他所使用的色彩都支持了他这种内敛的性格和感受。

这种方式的成功在一段时间里多少限制了他的思路,所以1997年在北京做个人展以后,他对重复的工作开始觉得无聊,生活变得公共,家庭也发生了一些变故。他自我解嘲地说:“我画了那么多全家福,可是家庭老是开我的玩笑。小时候在父母那儿就没得到真正的家庭生活,自己的家又出了问题。”1999年为了改变环境,他从四川来到北京。

2000年时,他后来回忆道:“有一天我怎么也不想画那些正在进行中的大家庭了,画了一张女儿的像,因为很想念她,当然画的是记忆中的事情。”显然回忆是人的精神生活中很重要的一个部分,“但是沉浸于个人回忆又太容易自闭,所以生活变化要求你遗忘”。在这样的精神状态中,他犹疑在回忆和遗忘之间,无法作出选择。当他带着这种犹疑一边创作,一边观察和体会四周的生活时,又一次找到了公共空间中的共鸣一一从个人生活的变化,体会到人群中广泛存在着记忆和忘却之间的挣扎。生活变化的速度之快让我们从语言到服饰的改变都处在这种矛盾之中,他说的四川话要在心里翻译成普通话,对他而言,这过程就是在记忆和忘却的较量中。回忆的同时就在遗忘,有时是变化的快速让人来不及记忆,可是没有记忆显然让人心里发慌;有时是深刻的思虑积淀得遗忘不掉,而学会遗忘才能敏捷地适应现实的生活。因此人格都必须变得双重。

2002年最后一幅作品在何香凝美术馆展出时,他明确地为这个系列命名为《失忆与记忆》。我们可以看到,虽然在用笔形式上没有太多变化,但画中人物的眼睛已经在说着不一样的事情。

张晓刚在创作中显示出一种自我克制的勇气,看他的画也需要一种自我克制,与你的社会判断拉开一段距离。这种距离,使他的作品在无比喧嚣的当代艺术中成就了一种新的叙事角度和方式。