金刚不坏之身

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

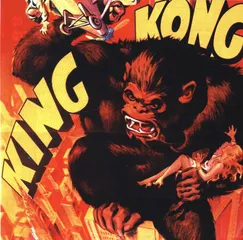

1933年,雷电华公司拍摄的电影《金刚》

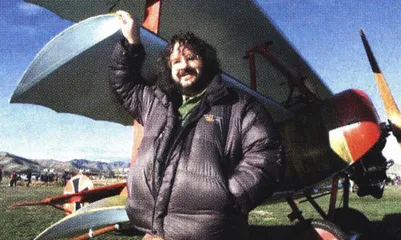

彼得·杰克逊

8月12日,环球电影制片厂请彼得·杰克逊执导《金刚》,为此支付给他2000万美元,在这之前没有任何一个导演的报酬比他更高(另外的分红不计算在内)。1997年他就答应为环球电影制片厂拍《金刚》,那时候《指环王》还没有开拍。英国《卫报》的一篇报道说此番安排圆了彼得·杰克逊幼时的一个梦,他8岁时看了1933年雷电华公司拍摄的《金刚》。从那时算起,这只巨型猩猩已经被带到繁华社会已经70年了,若干次被不同的导演重拍,每个导演心目中都有自己的金刚。1976年约翰·居伊勒敏特别挑选当时还年轻貌美的杰西卡·朗格扮演被金刚相中的金发女郎,因为她有一种脆弱的气质。

金刚的英文名字是KING KONG,他实际上一头叫KONG的大猩猩,因为广告上说他身高50英尺,力大无穷,称他为国王(KING)。他这个名字大约是可口可乐以外最妥贴的中文翻译了。1933年的电影交代了金刚的来龙去脉:一群电影工作者到无名荒岛上拍电影,发现了一只巨大的猩猩,就把他带回纽约。金刚逃出来大闹城市,爬到大楼上,边跟飞机搏斗,边伸手抓自己喜欢的那个金发女郎,最后被击毙在帝国大厦上。当时的制作水准并不高,那些飞机看起来跟蜻蜓似的。但这个看起来吓人,却又带着浪漫的金刚把观众吓坏了,同时迷住了他们。1933年首映时,破天荒在新洛克西剧院和无线电音乐亭同时放映,10000位观众参加了首映,四天中票房收入9万美元,彼时票价是0.15美元。另一个数据是,当时免费在剧院张贴的海报,现在售价高达数千元。

1933年另一部《金刚之子》拍摄,1949年有《巨猩乔扬》,1963年有《金刚大战哥兹拉》。(有趣的是,1997年,彼得·杰克逊没有拍《金刚》就是因为这一年索尼公司拍了《哥兹拉》,迪斯尼出品《巨猩乔扬》。)1977年甚至还拍了一部《母金刚》。至于彼得·杰克逊版的《金刚》要等到2005年圣诞节啦。环球电影制片厂肯给他那么多钱,是因为《指环王》前两部一共挣了18亿美元,几乎所有的电影公司都想和彼得·杰克逊合作,环球所以能胜出的原因就在于它握有《金刚》的版权。“没有任何一部电影能像《金刚》那样抓住我的想象力,我今天拍电影是就因为我在9岁的时候看了这部电影。为新世纪重拍这部经典之作是我一贯的梦想。”彼得·杰克逊如是说。

当年《金刚》的宣传口号是“世界第八大奇迹”,从今天的技术上来说,《金刚》已经落后了,影片中有些片段是一格一格手工画的,现在的技术无疑可以让金刚的行动更自如,身上的毛发更逼真。观众更信任彼得·杰克逊的水平,也许他能终结所有《金刚》翻拍片只能带来哄笑的命运。也许我们还需要问一个问题:为什么要重拍《金刚》?首先它具备了一部好的怪物电影的前提:简单直接的叙述方式,一个可以对其内心无限开发的原形——猩猩。1933年《金刚》大受欢迎与当时美国的社会环境大有关系:1929~1933年美国经历了有史以来最严重的经济危机,人们内心的恐惧还未曾消除,一只适时出现的黑猩猩把人们的恐惧具体化了,并转嫁到电影院里的一声声惨叫上。环球制片厂重拍《金刚》,更看重的也许是新的视觉冲击。自从我们开始知道自我意识的那一天起,对异己的力量始终变换着态度,或者乐观而温情(《第三类接触》),或者作哲学思考(《21世界漫游太空》),或者惊恐万状(《哥兹拉》)。这么多年来,这么多部《金刚》犹如勾画出人类心理发展的某一过程,尤其是其中所谓的烂片——烂片是主流思想的一部分反映。