“中国印”诞生记

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

2003年8月3日21时,在北京奥组委于天坛举行的盛大典礼上,备受瞩目的北京2008年奥运会会徽正式揭晓

中国元素成为2008年奥运动会会徽的成功要件,始创公司在对“中国印·舞动的北京”进行阐述时,从“京”字的概念到“龙”的概念,到“天、地、人”,一共挖掘了十条有关中国的概念,显然这也是此次会徽的评委们追寻的目标。公司总裁张武说,评委这次用的是排除法,“先是和历届奥运会雷同的标志扔出一大批,那些小人的、跑步的多了,百分之八九十都被枪毙了;那些没有中国特性的东西是第二批被淘汰的,能代表中国的、比如熊猫一类的方案都留下了。我们查了一下,后来进入前十名的参选方案中用中国字的就有五个。然后的标准是独特性和显著性,那个祥云的方案就因为一查发现它不惟一,所以也被拿掉了,而与熊猫雷同的就更多了。”

副总裁郭春宁是方案的始创者,站在始创者角度,他说这他第一个没想到的是印章这个想法只有他这一件作品。“印章是我很自然的一个想法,它太常见了,盖公章,大家天天都在用,没有任何奇特性,所以我想别人也都会想到这一点。我那时惟一的想法是,可能这次参赛的就有几百个印章,而且我做的可能不是最好的。”

1999年时始创公司参加了申奥标志的评比,最后落选。董事长张武说:“那次我们送选的方案也无非长城、天坛、脸谱一类的因素;这一次公司送选的方案有一个是长城变成了奔跑的人;一个是脸谱又像是一个火炬;还有一个是中国结编成了五星、还有太极的天人合人……这几个表现中国文化的东西在设计师脑子里真是根深蒂固。”

郭春宁说他过了半个月才动笔,“要把五千年中国文化表现出来,你用语言说这五千年中国文化多么博大精深可以,但变成视觉载体是什么就很难挖掘了。我跟找答卷似的,一直想怎么把五千年的文化作为我的创作原点”。不只是郭春宁个人,始创公司以公司名义参加投标后,张武说,我们做了一个策划报告,讨论如何将中国传统的五千年文化与现代奥林匹克精神相结合。我们选择三个方向,一是天坛、长城等地标;二是太极、易经等中国哲学包含的东西;三是脸谱、中国结这些民间文化。方向确定后,公司十几个设计师分头去做。

郭春宁的角色相对特殊,他是公司1992年创办时的三个核心成员之一,负责公司经营,设计是张武带着公司设计部的人在做。郭春宁事后发现,对他设计的作品认同承认程度反而是国际评委超过了中国评委,而且有人评价说这个中国印视觉形象非常独特,很有现代感。

在一片赞扬声中,张武说他们的方案是“脱颖而出”:第二名与第十名比分差距很小,而我们与第二名的比分差距很大。始创公司的英文名称中有“Armstrong”的字样,张武解释说,阿姆斯特朗是第一个登上月球的人,我们喜欢这“第一”的涵义。“中国印”最后以第一的名义胜出。

始创公司注册时,张武回忆说,是中外合资企业中最早以CI公司命名的,“我们注册时国内还没有这个科目”。因有这个背景,郭春宁说,市场运作是他们一直在考虑的一个问题:这是一个复合产品,不能单从搞设计的层面去理解,每一个品牌要了解这个市场。

郭春宁说他交上去的初稿“章形非常粗糙”。郭春宁说他先设计了一个字,但直到最后一天才告诉公司同事给这个字加一个衬,形成一个印的模样,因为要考虑商业秘密问题。2002年11月底,郭春宁的作品被通知“入围”,张武说:“我们不知道评委要什么,我就面面俱到,炒菜、炖菜我们什么都搞,一次送了6件作品。”随后的修改工作一直持续到2003年2月9日正式提交给奥组委。修改围绕着两方面,形体和文字的修改,以达到使章形拓展和强化动感的效果。修改过程中重要的一点是,原来古罗马体的Beijing2008以书法形式,将笔划一笔一笔拆开,成为最终方案。

张武、郭春宁强调说,他们这次的奥运会会徽设计是职务创造,而不是个人创造。选择这种形式的现实考虑是,郭春宁说,设计师个人,是单体小工匠,个人设计师愈来愈面临的问题是,一个人面对的客户是小客户,能否完善高端客户的CI是相当大的挑战。而法人与单体是两个不同概念,尽管设计公司的资源成本会比较高,但其自身形成的综合实力更强,“积蓄实力可以干更大的事”。

中国印的设计者们说,中国印入选奥运会会徽“圆了我们的梦:如何把公司的价值转为生产力——个是钱的生产力,一个是文化价值的生产力,后者的价值不可估量”。

很石鼓文的笔意

上海市书协副主席、中国书协篆刻委员会副主任韩天衡在2001年APC会议期间,曾亲手做了20方印,由江泽民主席送给20个国家和地区的首脑,他很感慨:“印章非常民族化,非常有民族文化底蕴和追求,我感觉中国印章在最近若干年愈来愈走向国际。”

“中国印”设计是以印章形式“刻”一个透明的“京”字。中国书协篆刻委员会副主任吕如雄说,中国篆刻史上除了把姓单独刻一个章外,单一个字刻章很少见,几乎是凤毛麟角。因为在中国,尽管一个独体字有形音义,但是其内涵单调,表达的意思比较有限,书画家始终没有走这个路子。

篆刻的主要元素分为章法、书法和刀法,吕如雄注意到“中国印”“京”字上的一横线条刻出去了,有些像“出血的刀法”——给人一种延伸感;而从书法线条的角度,“京”的形体结合人体造型,动感比较强,安排也有疏有密,开合搭配得很好。

吕如雄说,这方章是白文章,阴文章,它的标记创作文化品味比较高,除了奥运会几个主要标记外,其体育的形体一般人一看就领悟得到。而更主要一点是,北京是中国的文化中心,书法是中国最传统的艺术,这些与奥林匹克结合得很好,“体育项目说到底也是一种文化”。

中国书法家协会学术委员会主任委员张传凯说,中国印那个“京”字的变体,笔意很像石鼓文。石鼓文是中国最早的文字刻石之一,审美因素比较丰富,比如它很古朴,收放有力。这个“舞动的京字”造型方式和笔意很像石鼓文,也有篆书气息,而不像一般的行草书,行草书很细。这个“京”字的线条是一个等粗的东西,显得很厚朴,线条质感很好。张传凯说,他本人就是写行草的,行草更多是讲一种灵动,而这个更多地讲大气厚重,给人一种沧桑古意。

做中国最大的公关活动——专访第29届奥林匹克运动会组织委员会新闻宣传部副部长孙维佳

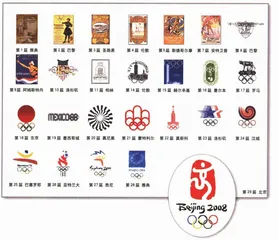

历届奥运会会徽

孙维佳

三联生活周刊:我们注意到中国印的发布方式与过去熟悉的操作方式不一样。

孙维佳:奥运会形象不同于以往搞一个大的活动,奥运会注定是要主宰中国未来5年的核心事件,奥运会会徽是奥运会形象与景观设计工程的核心,成功的形象与景观设计是一届成功的奥运会的重要标志,它不能按以往操作模式去做。

三联生活周刊:视觉效果的冲击力会使奥运会具有巨大的魅力和吸引力,这一点在围绕中国印的评选、推出上是否有所体现?

孙维佳:我们做得声势浩大,国际奥委会的官员称这是百年奥运历史上最声势浩大最成功的一次会徽发布活动。搞这么大的发布仪式都在围绕一点,就是使会徽一下子进入到大众的视野。奥运会筹办的内在一个很具体的事情就是形象与景观工作,其核心浓缩在它的标志和徽记上。徽记是所有奥运会其他形象的母体,从这里延伸出来的残奥会、青年营、奥林匹克文化节、志愿者的标志等二、三级标志的核心元素都是会徽。从纯技术的角度,我们在评选时不能只是好看就完了,要考虑到它延展的可能性。同时它要成为最为人瞩目的一个主题标志。会徽宣传得愈好,赞助商才愈有可能参与。

三联生活周刊:具体怎样操作?

孙维佳:围绕会徽我们有周密的媒体推广计划:我们在高水平的消息平台上——全世界主流媒体、网络和通讯社上发布消息,请有关领导人向全世界的媒体发出邀请,请他们在某一时间集中到北京,或通过网上关注我们会徽的发布。我们精心策划整个活动的电视直播和网络直播,这两种媒质同时直播历届奥运会都是没有的。我们同时向CNN、NBC、BBC等大型媒体提供公共信号,CCTV提供主转播商服务。特意设计了奥林匹克星光大道,请各界舆论领袖由此步入会场,并接受媒体采访,畅谈他们对会徽的看法。我们在星光大道上设了60米长的记者区,现场200多家记者被安排在四个位置,记者想要找哪个人采访,现场我们有专人直接帮他找到那个人。当时CNN的记者说,他们在中国北京从来没有得到这么好的服务。我们给每个记者都提供了长达90页的材料,他想要知道的一切都在这里面。在现场仪式结束3分钟之后,我们就在天坛的台子上搞了一个包括设计师、评委、有关官员、明星的现场新闻发布会,因为之前中国印一直是保密的。为了让大洋洲观众能在8月4日收看到我们的会徽发布消息——他们是晚8点截稿,而那时我们的发布会还没有开始,所以我们之间签订协议,提前把资料给了他们。为此我们还请了国际上知名的公关公司来帮助我们实施有关内容。

这是一次非常成功的新闻策划。在发布仪式之前,我们不断预热,一点点透露信息,既让人关注,又不泄密。后来我们注意到,截止8月6日,每天都有200多家媒体报道,CNN用了近3分钟的节目播出,在CNN播3分钟的节目是不多见的。会徽发布之后的媒体报道可谓铺天盖地,且全部正面报道,收到了很好的推广效果。

三联生活周刊:我们了解到北京2008年奥运会视觉形象设计工程分三个阶段展开,到2004年年底,奥运会形象与景观战略计划会制定出来,奥运会标志与吉祥物设计届时也会完成,会徽推广策略现在走到了哪一步?

孙维佳:会徽推广包括媒体推广和活动推广,赞助商计划对会徽推广也有重要意义。会徽有它的经济价值和文化价值,有人推测说会徽会值多少亿,这个说法不特别准确。不过我们的市场开发计划实施载体就是会徽,不同层级的赞助商通过现金或实物方式赞助,他就要获得赞助商的称谓,获得使用奥运会组委会会徽的权利,通过这两种权利进行市场开发、市场营销。我们计划在9月份开始市场开发计划,同时9月份还要继续会徽的推广,比如徽宝和在天坛举办发布仪式时一些有价值的收藏品的展示;我们会在网上推广会徽,让美术系学生根据会徽再创作,支持非赢利团体搞会徽的营销。会徽推广计划一直会做到今年年底。

三联生活周刊:会徽推广策略从整个奥运会筹备工作看,占了多大比重?

孙维佳:会徽只是一个载体,我们组委会有一整套宣传战略,对内是凝聚人心,保持大众参与,对外是宣传中国、宣传北京、宣传组委会工作顺利进展,这是一个大的公关活动,我现在不能和盘托出我们的想法。但从小处着眼,我们会考虑主办城市要做哪些工作,考虑任何一届奥运会都可能遇到的问题,比如建奥运会场馆必然涉及的拆迁问题等。同时对中国特有的问题,比如古城保护、环境问题都做到了我们的宣传战略里。我们是把奥运作为一个大的策划。我们有特别严密的过程管理,这一点从会徽征集上很能说明问题,我们这次是向国内和国外普遍征集方案,这是有风险的,没有人敢这么做,因为其结果很可能是评委妥协的结果,组委会也未必满意,所以一般都选择定向邀请创作。最后证实这次各界人士的评价出奇一致,非常令人满意,因为我们制定了周密的评选规则,有严密策划,实施时全程公证。另外,以媒体为例,我们会研究媒体特点,了解媒体到底需要什么,同时对突发的一些事情都有预案。

三联生活周刊:挑战来自哪里?

孙维佳:最大的挑战是中国从来没有办奥运的经验。奥运会是一个有模式的很成形的东西,有一系列规范操作模式,你要迅速地认识它理解它,而且你要考虑怎么让西方人理解你。比如这次我们会徽参赛作品有很多的“龙”形设计,在中国,龙是很正面的形象,在西方却未必。其实从奥运会申办开始,我们就开始了一个过程——怎么让世界接受中国,我们现在每隔一段时间就要搞包括体育场馆建设等信息的发布,让全世界了解我们的进展,让全世界放心,我们是在认认真真地做事。