拯救最后一座明代古城

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

从兴城南门延辉门城楼上看城内的“明代一条街”,对面是祖氏兄弟石坊

最后的明代古城

记者用两天时间考察兴城古城内外,可见当地政府对古城整治的确花了大力气:4个城门楼有3个修葺一新。内城墙全用虎皮石新砌,城墙顶部全用青砖修复,新修了城内环城路,东门和北门的瓮城也被重新恢复(见题图)。遗憾的是,城墙修复依然大量使用了诸如水泥这样的现代材料来填补城墙缺损,代替白灰勾缝等,至今在春和门(东门)拱洞上方还能看到用水泥抹成的拱面。

熟悉兴城古城历史和修复过程的专家、兴城市文物保管所馆员常德义表示,早在1984年9月,中央规划工作小组就对兴城进行了初步调查。1988年8月,兴城市政府请天津大学设计了《兴城市古城保护规划》。但当时虽然有修复古城的良好愿望,却没有完全遵循古迹“修旧如旧”的准则。常德义介绍,“文革”期间,古城所有城门楼两侧城墙上甚至还修建了约10平方米大小的大型水泥标语牌,直到改革开放后才基本清除。去年出台文物工程管理办法后,对古城维修严格规定了慎用水泥。目前用于维修的青砖都是按照原制式烧制,城墙高低也以历史记载为准,在有旧砖的情况下优先使用旧砖,并用白灰勾缝。不过由于旧砖主要从老百姓那里收,数量有限,因此主要优先用于外墙。

常德义表示,天津大学的维修方案依然是当前维修的准则。据此方案,当地政府将连接古城4个城门、相接于城中鼓楼的古城十字大街全部铺上了花岗岩。常德义说:“这非常有意义,因为(主体)路面固定后,城内仿古建筑就不能乱盖了。”

常德义说的仿古建筑就是古城南门内被称为“明代一条街”两边林立的仿古商铺。兴城虽然有毫不逊色于平遥的古城,但遗憾的是,城内建筑却远不如平遥民居。兴城民居多以平顶为主,样式比较单一。以古城内保存最为完好、最著名的郜家住宅为例,该住宅仅有三进院落,花园也相当单调。“明代一条街”为增加新景观应运而生,并随着发展,在以鼓楼为中心的4条大街上迅速克隆。

按此次牵头制定《兴城历史文化名城保护详细规划》的上海同济大学建筑城市规划学院张松教授的说法,这些房屋是否遵循了明代样式都存在问题。以现在作为兴城文物管理所的郜家住宅内展出的一张本世纪初兴城北街的照片看,当时路边的民宅与“明代一条街”两旁的仿古建筑并不相同。张松表示,是保护现有民宅还是兴建仿古民宅?如果要做仿古民宅,到底应该以哪朝哪代为依据,这都值得考虑。对已经建成的明代仿古房屋,张松表示:“这已经没有办法了,但当地对‘明代一条街’还是比较得意的。这个风气最早起于80年代改造北京琉璃厂。”

建造“明代一条街”的同时,古城内外的拆迁也一直在进行。目前古城南门外的民房基本上全被拆除。常德义介绍,南城外规划从城墙向外共120米,长约400米。其中紧挨城墙的20米为绿化带,之外10米准备挖护城河,再外建外环城路,三者宽57米。57米之外至120米的63米内用于开发仿古房屋。常德义说,该项目由北京一家公司投资,目前从南城外开始的试点,未来将在其他三面城墙实施。当问及老百姓是否愿意搬迁,常德义表示,由于政府按照市场价给搬迁费,90%的城外居民都愿意搬走。“目前城里人口不到16000人,而且日益老化。山西平遥古城就将城内46000人迁移至现在的只有23000人,这对保护古城非常有利。”

兴城市目前已经清除了过去城内上空密如蛛网的电线。兴城市建委规划管理处工程师郭纯水说,未来将大力改造古城内的基础设施,如将水、煤气,电和暖气全部埋在地下。这个前提是古城内人口控制在8000人左右,没有大的运输,此时就可以将瓮城在50年代挖开的直对城门的缺口合上。郭纯水表示,这个计划将会在2010年以前实现。目前进入兴城古城就可以看到主干道上“全城禁止停车”的牌子。尽管如此,各种汽车和摩托频繁进出仍然使古老的城门拥挤不堪。过去兴城古城内没有限制机动车,城内著名的文物祖大寿石坊由于坊下机动车长期行驶振动,导致牌坊倾斜并产生裂纹。被省里专家在1977年建议暂时拆除,直到1988年才将石牌坊重新树立起来。张松对记者表示,考虑到古城只有0.6平方公里,他希望将古城内设计成为完全的步行区。

与城内的秩序井然相比,古城外墙依然被民居、煤厂、铁匠铺、窝棚甚至大量的垃圾堆包围。古城外墙很好地保持了原貌,观赏价值远远超过内墙。张松指出,平遥古城目前已将城外的房屋全部拆除,因此很远就能看见雄伟的城墙。对于目前兴城古城南门外的拆除和开发,张松将其称为是“中国所有规划中理想与现实是有一些差距问题”:“我们的文物保护,在有些地方可以说不拆就是保护。国外有些国家对于文化遗产从国家到地方都有专款保护。对于兴城这样的古城,我想每年给1000万也不算多,但现在十年可能都没有这么多钱,更何况管理也跟不上,许多文物刚刚被公布成文化遗产就面临威胁。长期以来我们对文物保护认识上,要么就不拆,拆了就一定要建新的建筑。这次为什么有人支持拆南门外的民房,就是因为能够融资。我也认为与其死守,不如动起来。不过拆毁紧贴着古城外墙的破旧房屋是件好事,应该鼓励,但不应该这样修环城仿古建筑。当地政府在古城四周几十米外规划的环城路和仿古建筑,就像一个铁箍把古城墙箍了起来,从此古城再无法展现雄伟的景象。我的老师阮仪三教授也表示这样做有问题。但现在只能先做着看。”

对于张松的观念,兴城市建委规划管理处工程师郭纯水非常赞同。郭纯水也师从阮仪三教授。他向记者展示了同济大学刚刚完成、厚达一寸的古城保护规划方案。在这次方案中,对古城民居的保护成为未来的重点。“过去几次规划的重点是保护古城。目前新民居逐渐取代了旧民居,如果不及时保护,旧民居就会形成断档。”郭纯水说,“这次主要对古城内民居、门楼、四合院进行全面清理,将城内部分工业化用地清理出来。”

惟一保持1950年风貌的西门永宁门城楼。已比较破旧的城楼能否“修旧如旧”令人关注

留下城市的记忆——专访同济大学建筑与城市规划学院教授张松

张松和他所在的同济大学建筑与城市规划学院已经完成了上百个项目,其中对周庄古镇区规划、潮州城市规划、苏州旧城区规划、同里历史文化名城保护规划和大理古城规划等,都曾获得过建设部和上海市优秀城市规划设计奖。作为《兴城历史文化名城保护详细规划》的主要设计者,张松向记者阐述了他对兴城古城未来保护方案的设计理念

三联生活周刊:您能否谈谈对目前兴城保护中的一些看法。

张松:我1998年去兴城作过规划,此前天津大学在80年代也做过规划,但都没有太大的动作。目前兴城正在城内修督师府,对此我们持保留态度。从留下来的资料看,修督师府并不是很有依据。我们虽然同意有限的类似行为,但还是希望不能过头。目前当地提出一些口号,比如“建古、仿古、造古”,这是不大对路的。我们的原则是把现有的古迹维修好。文物靠仿造不行,更何况很多遗址没有太多的历史资料可参考。现在的情况是,当地部门大概知道哪里曾经有庙就准备重修,护城河也要重挖,对此我反对。北方生态环境差,兴城又是缺水城市,修好了护城河没有水会产生新的问题。平遥过去就出现过这样的问题:我们当时呼吁不要修护城河,但当地部门不听,后来平遥在护城河上又修了汉白玉桥,不锈钢栏杆,用有些记者的话说,看起来就像卖春妇女。对于平遥的成功的经验,兴城可以学习,但不要把错误的学过来。这次规划评审会我和当地一些专家交流意见,有些人认为要拆老房子,做仿古建筑,这种看法在当地有一定市场,我们对此比较担心。

三联生活周刊:目前古城只有西门从未维修,完全保持了解放初期的状态。未来西门是否会修得像现在其他三座新城门一栏?

张松:修文物也有修坏的。在很多人的概念中,如果不修得像新的一样就好像没做什么。其实国外就连土墙也有方法保留下来。目前我们是既没有用传统材料,也没有好的工匠,更没有先进的技术。另外,保护资金不够。兴城古城是重点文物,但具体施工还是当地工程队做。虽然我们要求不要修旧如新,但执行起来有难度,因为现在连文物部门都有人认为要修得像新的一样,这就很严重了。

三联生活周刊:从你的设计图上看,未来民居将会是维修保护的重点。

张松:从兴城古城现在来看,城里很少有明清的东西,民国时期的就已经很珍贵了,比如解放前日据时代的疗养院,但现在还没有关注到这一块。有些人认为三五十年前的东西无足轻重,但问题是现在造的东西有些不如以前的好,为求快,现在有些工程质量往往都较差。比如现在位于古城内东北角的督史府,原址就不是很确切,施工质量也较差。我们认为可以适当恢复部分已经没有的景观,但最重要的是要改善古城内的环境,保护民居。

三联生活周刊:您认为兴城古城内的民居是否有价值?如何看待民居的价值?

张松:现在各个历史城市都开始认识到,真正好的城市不应该仅仅只有一些大型建筑,民居对一个城市来说非常重要。遗憾的是,从我参与过规划的平遥、湖北荆州和安徽寿县等古代城市看,只有平遥的古代民居保存得比较好,最终成为世界文化遗产。其他几个古城虽然也保存得比较完整,但城内民居都保存不善。荆州和寿县古城内都有不少高层建筑,完整的古代街区也很少。兴城这次我们作了很细致的调查,发现还有100多处地方有价值,比较有价值的有20多处,规划中将会把这些成片的民居进行保护。如果这些民居没有了,这个城市的价值就更小了。平遥为什么好?是因为80年代改造的时候把民居完整留下来了。当然平遥有经商的传统,原来的房子就很好。兴城过去是战场,80年代进行了大街改造,当时还发生过一次地震,各种原因下来民居变动很大。我们现在是尽力保存比较好的民居,为此设定的保护标准也比较宽松,这样城内有1/4的民居都可以得到保护。

三联生活周刊:你认为我国古城的保护规划中那个比较成功?

张松:一般来说,对古城应该保护老城另建新区。平遥之所以保护得比较好,是因为阮仪三教授他们在80年代去得比较早,没有拆城墙。苏州古城14.4平方公里,城内高度控制在20米以下,虽然城内有一些商场比较大,但高度都不超过20米,因此还是不错。相比而言,绍兴由于没有很早提出保护,导致城内高程建筑有十几栋。整个城虽然只有八点几平方公里,但却没有苏州保护得好。可见对于古代文物的保护,关键问题在于有些领导是否重视。不过这几年绍兴保护也比较好,当地政府对城内居民,愿意迁走的给钱,不愿意的由政府负责维护户外环境,居民负责住宅维护。这样城市居民生活条件有了很大改善,可见政府对老城区环境的改造起到了主要的作用。

兴城的兴与废

始建于明宣德三年(1428年)的宁远卫城由当时拥有内城和外城的双城到今天的兴城古城,历经575年,几经兴废。明朝隆庆二年地震重修后,袁崇焕经略辽东时再次重修内城。兴城文管所的常德义认为,袁崇焕当时修内城时使用了外城城砖,古城春和街头里一位60多岁的店老板则表示,他小时候外城还残存,直到1958年拆毁。“当时拆毁城墙后,挖出好几抬筐蛇。”时至今日,除了几段残存的土堆,宁远外城已经成为许多大楼的地基。

兴城古城为正方形,城墙周长3274米,城高10.1米,马面(箭垛)高1.8米,底宽6.8米,顶宽4.5米,用石条、青砖、巨石所筑。城设四门,东为春和门,南为延辉门,西为永宁门,北为威远门。门上皆筑有门楼,城门外有半圆形瓮城以护城门。1948年9月,由程子华领导的第四野战军第4纵队近2个师攻打兴城,意图切断山海关内外国民党军的联系。攻城部队的炮火摧毁了古城的东门和北门城楼。当时兴城城墙主要是在清朝乾隆年间和民国期间修复的,万幸的是,兴城古城在解放后全国拆毁城墙风潮中保存下来,成为绝唱。

尽管解放初期对残破的城墙进行了小规模清理,但真正的维修是从80年代才开始。东门和北门城楼、南城和北城瓮城分别修复。只有西门城楼和瓮城还是维持着解放初期的状态,还是《三进山城》里刘连长出入时的样子。西门在过去之所以屡屡上镜,是因为在90年代古城修复之前,只有此门比较完整。当时南城相对残破,东门和北门没有城楼和瓮城。在其他三门都进行重修后,西门反而显得比较破落了,连西门的大街都相对冷清。西门为何至今不修?常德义回顾了当时的情况:“按照文物法,西门当时还不需要抢修。而南门外则是古城惟一比较热闹的地方,加上领导参观也都是从南门进入,因此进行了急修。现在只有西门完整地保持了50年代的样子,相比之下自然显得比较旧。不过目前西门的维修也已经提上了日程。”

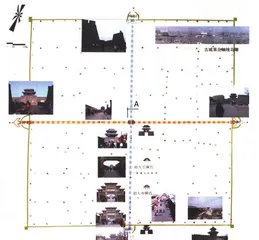

上海同济大学城市规划设计研究院为兴城古城设计的详细保护规划方案。图中以鼓楼为中心的十字大街形成古城主要的文化和旅游景观,其中又以南街集中了最多的文化古迹