淮河水患的全流域考察报告

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

上游,失效的水利工程

5700多座水库,52年治淮历史的代价

第一张蓄洪令,主动中的“被动”

7月2日和3日,第一座蓄洪区被决定启用的两天。这个影响此次淮河抗洪全盘形势的焦点时刻,淮委办公室副主任於祖卫一直都在现场。他事后告诉记者,“空气太紧张了”,“在指挥部待命的地方政府官员、水利官员20多人都一眼不眨地盯着淮防总会商室墙上的王家坝闸上水位图,大屏幕上同时显示着北京国家防总、合肥安徽防指和蚌埠淮河防总的画面,淮委主任钱敏、淮河防总副总指挥赵树丛和国家防总负责人随时作电视会商。”

王家坝闸地处淮河干流上游与中游的交界处,是淮河第一座安全屏障蒙洼蓄洪区的大门,警戒水位在26.4米,保证水位29米。这个槛几乎是在一夜间被洪水突破。“水突然间就疯一样的涨,到7月2日中午12点,王家坝水位就冲破了29米。最快时候,水还在以每小时7厘米的速度往上涨,几小时后,水位已经达到了高峰值29.42米,淮河干堤命悬一线。”於祖卫说,但是否决定主动炸坝蓄洪,“要由淮委会提出意见,报国家防汛抗旱总指挥部决策,安徽省防指组织实施。”经过不到半小时的讨论,第一张蓄洪令由此下达。

参与最后三方会商的一名淮委负责人向记者坦言:“虽然是为全局利益考虑的主动泄洪,但决策前后算不上从容,压力空前之大。”他所言的“压力”最直接的来自淮河上游,因为“淮河上游6.1万平方公里的来水几乎没有遇到什么拦截,这让从天而降的洪水防不胜防”。

从淮委提供给记者的资料看,目前淮河流域的防洪标准为,淮河干流上游10年一遇,中游不足50年一遇,下游50~70年一遇。淮河主要支流现在的防洪标准,多为10年一遇,部分河段为20年一遇。而达到这个标准必须有一个前提——“上游水库充分拦蓄”。治淮专家吴本瑞说:“早期建设的淮河上游大小水库5700多座,要是光看这些水库最初设计标准,至少能蓄上总量300亿立方左右的水,果真如此,淮河洪水的压力会小上很多。”但事实上,这些诞生于50、60年代水利大规模基础建设期的水库目前不光“多而无用”,还带来了淮河生态链的一系列反应。

水库的历史遗留症

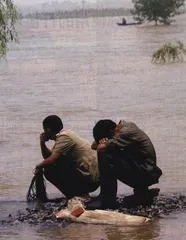

左上图:7月13日12时,淮河水位出现回涨。14日上午8时许,洪峰抵达安徽省蚌埠市五河县,水位超过19.15米,几乎与淮河南岸的香浮河段1000多米大堤持平,洪水随时可能漫过大堤。在香浮河段1000多米的大堤上,解放军和预备役战士紧急运土,加高加宽大堤,防御洪水

左下图:洪水肆虐着水乡大地,人称“锅底洼”的江苏兴化已成泱泱泽国

右图:7月13日,淮河支流淝河大堤上,一村民裹着被单在船上过了一夜,家已经被洪水吞没

洪水到来时,低矮的房屋被淹没了,人们只得居住在较高的房子里

50年代,淮河中游的河道疏浚工程

驻马店市是淮河上游一个重要的河南城市。“它的位置是在伏牛山脉与桐柏山脉之间的大弧形地带,这里有大量三面环山的马蹄形山谷和两山夹峙的峡谷。南来气流在这里发生剧烈的垂直运动,并在其他天气尺度系统的参与下,经常容易产生历史罕见的特大暴雨。”年近80的水利专家陈惺将记者带入这个峡谷时说。陈是淮河最大的平原水库——驻马店境内宿鸭湖水库的设计者,他对这个地方了如指掌,“这个最易产生特大暴雨的地区,又恰是兴建水库的最佳区域——上百个山区水库,在这里如星罗棋布”。

7月初,记者驱车在驻马店各县区穿行。密集的水库正让这里的所有人皱眉——这个1.5万平方公里方圆上的162座水库水位全部暴涨——用当地人的话说,“头顶200盆水”的威胁让地方政府一到汛期就心惊胆寒。驻马店水利局官员赵明安向记者介绍,“该市境内的4座国家大型水库:宿鸭湖水库水位涨至53.72米,薄山水库水位涨至110.34米,宋家场水库水位涨至185.10米,板桥水库水位涨至110.41米。9座国家中型水库,有6座超汛限水位;149座小型水库,80%因水位太高出现自动溢洪”。

陈惺说,“以蓄为主”一度是淮河上游水利建设的“纲”,“水利决策者的想法很直接:尽可能把水拦截在上游,多建大坝工程可以一劳永逸,使更广阔的淮河中下游高枕无忧。”而事实证明,淮水问题远没有想象中如此简单。

陈惺说他当时曾给水利部建言:“在平原地区以蓄为主,重蓄轻排,将会对水域环境造成严重破坏——地表积水过多,会造成涝灾;地下积水过多,易成渍灾;地下水位被人为地维持过高,则利于盐分聚积,易成碱灾。涝、渍、碱三灾并生结果不堪设想。”

但建议并没有被采纳,原淮委总工王玉太回忆说:“在不到一年的时间里,淮河上游节节建坝,不仅丘陵地区涌现大批小水库,连支流河道被也一道道‘水坝’分割闸起,形成许多大大小小的‘条状水库’,造成淮河流域在后来数十年间致命的‘泄水不畅’的‘肠梗阻’症。因为过量水库拦截淮河径流导致中下游河道干涸、行洪能力大大萎缩。”并且“由于过量水库大坝的建设,阻碍了淮河的自然水流速度,使河流自净能力大为衰减。加上两岸工农业以及城乡生活对水资源的污染,使自净能力完全丧失。可以这么说,作为自然河流,淮河已经彻底死亡”。“这是淮河越来越难治的重要原因。”

“半死不活”的水库和人库争地

照王玉太的说法,“在上游的5700多座水库,实际具备调洪的不足1/20”。

胜利水库是淮河主要支流洪汝河边上的一座水库。秦明阳打算离开这里有好些年了,他是这个建于1963年的小型水库的惟一技术员。7月16日,他带着记者爬上大坝,牢骚满腹地说自己在这里苦苦干了20年,“我们拿到的都是70%的工资——我是300元”,秦对记者说。

他说周围和胜利水库类似的水库有二十来个,都是“半死不活”。因为水坝实行的是分级管理,除了水利部直管的有4座水库,地方一级基本上都是属地管理,市县级水利局负责中型水坝,小型水坝则由乡镇负责。不过所谓的管理其实是防汛业务指导,而小型大坝几乎都被下放给村里,实际上大多无人看管。在胜利水库大坝东涵管边,3米多高用来泄洪的闸门已锈迹斑斑,处于关闭状态的闸门底部和周边墙体上一个拳头大小的漏洞内都哗哗地涌出水来。秦明阳目测说这时的渗漏流量为0.2立方米/秒,而泄洪时这里也才6立方米/秒。

水土流失导致的泥沙淤积对水库来说更为致命。胜利水库原先的总库容是853万立方米,但随着泥沙淤积,现有库容只剩下33万立方米,接近废置状态。

郎冠军是当地胜利村的农民,他告诉记者,60年代修建水库时,他父亲就和其他胜利村村民们被搬迁安置到山地后面居住,每户村民在山坡各置留了五六亩地。但持续了40年的耕作被突然叫停,郎说,从去年开始,县里说为了保护水库,防止由垦殖带来的水土流失,中央统一规定对25度以上坡地实施退耕还林,按照这一政策,郎家将失去耕作了40年的田地。

一名当地官员承认,水库设计时,防洪库容的增加就受到移民量大的限制,人库的矛盾由来已久。而这项政策的全面实施的确进一步加剧库区人地之争,“截止2000年底,中央直属65座水库移民人均占有耕地在0.5亩以下的有156万人,其中人均0.3亩以下的有60多万人。”

“这些‘半死不活’的水库,不仅起不到调蓄洪水、削弱洪峰的作用,相反加重了洪水流动的负担,同时给库区居民带来了严重隐患。”王玉太说,“近5年内,中央用于加固病险水库的资金投入达到111个亿,即便如此,这笔钱也只够维修这些水库1/3。”“修水库往往是比盖楼房更大的工程,光靠国家财政,根本无法支持。”

来自国家水利部的数据是,全国共有病险水库30413座,占水库总数的36%,其中大型病险水库145座,中型1118座,小型29150座,分别占各类水库总数的42%、42%和36%。而淮河流域的病险水库3416座,约占总数的50%。

中游,充分使用的行蓄洪区

被放弃和被保卫的城市,是治淮的现实选择

一名县长的挥泪行洪

淮河中游的安徽省阜南县王家坝蓄洪闸于7月3日凌晨1时开闸蓄洪

7月12日,记者找到怀远县县长张孝成是在几天前被行洪的荆山湖行洪区上。

这个原先居住着一万多人口的行洪区眼前已是一片水泽,破堤炸药炸出的20米泄洪通道经过几天时间的冲刷成了一个将近200米的大豁口,淮河漫过荆山湖与它的大支流芡河已经连为一体。坐在缓行的巡视船上,差不多将近非汛期淮河数十倍宽的水面看上去一望无垠。听怀远县县委副书记车敦安说,淮河的九大支流路经怀远县,这让怀远在历年的淮河水灾中首当其冲。一方面荆山湖行洪区要随时待命,一方面要坚守375.89公里的堤防,并且由于众多河流在怀远县交汇,汛期无法向淮河排涝,怀远是遇水必涝,“洪水一来,我们内外交困”。

作为这个洪水重灾区的一把手,张孝成现在每天有一半以上的时间是在这片水域来回巡察,到7月12日,张已经连续四天没怎么合过眼。尽管根据当天的水情,洪水已经有所回落。

见到记者,张孝成仍然把一句话挂在嘴边,“荆山湖应该能保住的”。到7月6日22时40分,安徽省防汛抗旱指挥部下达调度命令决定启用荆山湖行洪区时,张孝成和县委四套班子领头的护堤队在荆山湖的行洪堤守了3天2夜。车敦安回忆说:“那天晚上9点多钟,荆山湖行洪区控制站淮南水位已经达到24.38米,超过历史最高水位0.35米,超过规定的行洪水位1.23米,水还在不停地涨。张县长亲自上阵往行洪堤上加筑子坝,一个小时,子坝已经垒了1米,最高的地方加筑了1.5米,民工仍不停地往堤上运输。到行洪令下的时候,两万两千多人在堤上坚守阵地。”

对于饱受淮河水患之灾的怀远来说,谁也不愿意重建11年的家园重陷水泽。箭在弦上的气氛让7月6日的这个夜晚足够惊心动魄。回忆起当时的情景,在场的另一名怀远县官员刘平田对记者说:“实在是太深刻了”,“张孝成电话里接到省里下来的行洪令,当时就失声痛哭,说,‘就是我不当县长,也不能淹自己百姓的房子’”。

而根据国家防总批准的《淮河洪水调度方案》,在省防总分洪令已经下达之后,作为地方政府的决策者,张孝成惟一能选择的是“分洪的具体时间”。指着破堤的豁口处,张孝成顶着水面的风冲记者说,“我是地方领导,我当然是想保住这方水土的”,“这点我不想回避”。

“荆山湖”的爆破最后被延迟到了7日11点,两万多人硬是从夜里扛到第二天中午——这个过程,张孝成的压力是空前的,所有被记者采访的怀远官员都异口同声,“炸药都已经埋进了大堤,那个关头,不要说12个小时,就是2个小时,都会是那么难熬。”刘平田注意到虽然堤上风大,张孝成额头仍不住地渗汗,他说,“当时形势的确是严防死守,2万多人在堤前排开,基本上一个人死守1米左右的地方,真要是守下去,应该是能守住的。”“风险和压力都集中在地方决策者身上,到底人海战术能支撑多久,张县长心底也没数,一旦溃堤,首先被水吞噬是堤前面的两万两千多人,一眨眼的功夫。”

张孝成对记者说,在两倍于荆山湖人口的抢险人员死守下,到7日10点,荆山湖行洪堤水位奇迹般地回落,但一小时后来自安徽省淮河防总电传一份紧急通告让张仍然不得不挥泪行洪:“整个上午,淮河上游水位仍然在持续上升,死守荆山湖会给淮河干流防洪造成压力。”

接下来是在电视上多次出现的镜头,7月7日11时25分,淮河中游上空升起两颗信号弹,随即几十米水柱和泥沙冲天而起,作为这次淮河洪水调度一枚举足轻重的战略棋子,第五个被启用的分蓄洪区,荆山湖瞬间被洪水填平。淮委主任钱敏接受记者采访时肯定了荆山湖这步棋对全盘治淮的重要作用,“每秒4600立方米流量的水经由茨淮新河分流,给洪水出路的效果是立竿见影的,淮河干流水位迅速下降”。

被保卫的和被放弃的

今年淮河洪水淹没千里渔米之乡的鱼塘,养鱼的农民血本无归。图为安徽省阜阳县的养鱼农民面对洪水欲哭无泪

张孝成当然知道荆山湖保卫了什么。淮河中游、安徽境内两大最重要的工业圈:484平方公里、140.3万人口、工农业总产值171亿元、GDP88.6亿元的淮南市工业圈,45.2平方公里、77.7万人口、工农业总值132亿元、GDP67.4亿元的蚌埠市工业圈,南北交通大动脉京沪铁路以及淮北大堤都得以安然无恙。

姚山乡前咀村距离荆山湖的堤防爆破口不到几米远,7月7日那天,所有村民一直站着等待爆破。姚山乡党委副书记王年传,一个将近40岁的汉子和记者讲得声泪俱下,“前咀村村民都是眼睁睁地看着自己的庄稼地被冲没了”。“刚开始说头天晚上炸,大家还多少能理解,第二天看到洪水不往上涨了,还得炸,所有人都不行了,村子里一片哭声。几十人跪在地上求我,说‘能不能和上面求求情,不要炸了’,我只能一把眼泪地说,‘我也是老百姓,这是人命关天的大事,哪里做得了主’。”

“要晚炸几天,大豆就要收下了!”种田收成的损失在村民心里是本大账,王凯算了一下,“八分地,四分种麦子,四分种黄豆,三四月份麦子灌浆的时候,赶上雨水大,没长好,只有百十来斤的收成。分洪前,大豆长得很欢势。洪水一来,豆角毛一挂泥就全烂了,算投入费用,今年1000块钱泡汤了。”“家里还有一囤子稻,暂时还饿不死,但要是被困的时间长,就难说了。”

水灾频发的流域往往土地肥沃,人口多、密度大,这给抗洪本身造成了巨大的压力

而县长张孝成更深知,一旦分洪,被放弃的不光是荆山湖地区,还包括整个怀远。7月12日中午,记者在怀远县城的惟一一条主干道“大禹路”上,远远看到了立于县城中心的大禹像,这是怀远的标志性建筑。当地人说,怀远人给这个治水的圣人至高无上的位置,是希望能给他们带来好运,“但世代的怀远人还是要饱受水患之苦”。大禹路仍有将近半米深的水渍痕迹,据说,两天前市中心还是一片汪洋,水过膝盖。在陈旧的市委办公室,县委副书记车敦安说:“荆山湖行洪,处于高水位的淮河水必然出现倒灌,加上怀远县九条内河的水难以外排,怀远县深受内涝之灾。”“对绝大多数怀远人,内涝比水灾还要苦不堪言。”

记者搭乘舟桥部队的冲锋舟才进入受内涝最重的怀远县河溜镇,因为芡河大面积内涝,这个小镇已经成为“孤岛”,只有船只才能将生活用品和食物运给灾民。河流镇党委书记常云芳在船上给记者介绍,只有1/3的居民被转移,还有将近3000人在自家的屋顶上塑料薄膜搭棚挡雨。余如刚把家里的一头牛也牵上了屋顶,他说:“我家里一个炉子一块煤,要烧到明天,现在一天上午吃饭,晚上就不吃了,有几天,隔着几间人家,大家一天分一包方便面吃。”

内涝区的农作物同样颗粒无收。余如刚和记者说他们都希望自己是住行洪区的人,因为大伙都知道,至少国家已经有了《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》,行蓄洪区的损失可以获得一定标准的国家赔偿,“我们实在不知道,今年怎么过下去”。

行蓄洪区的移民困境

“今年,我们大量的工作都放在分散行蓄洪区人员上了。”淮河防汛指挥部秘书长汪斌强调,现在确保人的生命是第一位的,而行蓄洪区居住人员的转移成为这次防洪最繁重的任务,“通常在8个小时以内转移上万人员,还要一遍一遍地巡查,保证没有一个人遗漏”,“这比筑堤还要工程庞大”。

汪接受记者采访时说,从1983年开始淮河流域行蓄洪区居民的主要安置方式是建筑庄台,按“人均面积21平方米”的标准。记者在荆山湖行洪区见到的庄台其实就是一个处于高地的新村落,为了确保居住人员在蓄洪期间不被淹没,庄台的海拔要求在31米以上。20年前,搬入这些庄台上的房屋是件让行洪区人羡慕不已的事,因为“再不用受居无定所之苦”。

但有人的地方就有争执,姚山乡的王年传说:“你看着农村地广人稀,但农村人看重‘宅基地’,在这个意义上,你有钱也没法买地,所以农村的地皮子比城里还要紧张。1983年分给村民的庄台房屋,到现在都没有变过,不管你后来家里有多少人,没人愿意出让甚至出售房基。20年前还好办,这么多年来,当时的住户都有了子女,光前咀村的人口就增加了近一倍,生存空间有限的庄台就开始捉襟见肘了,一些人口骤增的家庭就往庄台下的行洪区里移民。这就是为什么现在每个蓄洪区一旦动用,紧接着就是接近2/3的人口都得转移了。”王以前咀村为例,“1983年全村有2180人,全部安置于庄台,而这次行洪,有3876人加入了移民大军。”

人水争地是个古老的话题,姚山乡个案要更为清晰。中国水利水电科学研究所防洪减灾研究所所长程晓陶认为,“水灾频发的流域往往土地肥沃,人口多、密度大,这给抗洪本身造成了巨大的压力,有些国家在遭遇特大水灾时,往往选择一些地广人稀的地方进行分洪。然而2亿人口的淮河流域,人口密度很高,使分洪遇到很大的困难。”程说,1998年长江洪水危急之时,水利部高层和水利专家曾有是否要动用荆江分洪区的争论,但20世纪50年代初人口只有17万人,1998年那里已有51万人,如果分洪,平均每分蓄洪1亿立方米水,就淹没耕地约1.2万亩,转移人口7000人,“确保没有伤亡地转移如此众多的人口是个极大的难题”。今年淮河中游面临了同样的困境。

治淮专家王永太告诉记者:“三峡库区的移民不过300万人,已经是个如此耗资劳民的‘巨无霸’工程,而全国行蓄洪区如果要全部移民,那是一个超过2000万人的概念。”

上令下行,被撸顺的体制

在安徽省防指下达炸堤命令时,蚌埠市防汛指挥部的办公室里围满了人,防汛副总指挥、副市长何金良坐在面对门的会议室里说,“命令只有省防指才能够下达”。

淮河之灾,更具中国区域特点的现实,在程晓陶看来,“在市场经济的发展阶段,以最小投入争取最大利益,是一项普遍性的原则。但是,恰好是这项原则,在处理人与洪水的关系时,最容易引发出发展不可持续的问题。在中国,上游与中下游,各个省局部区域的治水经常一味追求最大利益,比如上游水库汛期不蓄、旱期不泄;需要泄洪的时候,地方政府往往极力阻挠,这让以前行蓄洪区的使用并不通畅。”程说这种中国特色的“区域摩擦”,“最终是以伤害其他地区的利益或者以破坏生态环境为代价”。

在这次淮水之灾中,9个分蓄洪区的使用当机立断,程晓陶形容,“长期拧的麻花结终于被撸顺了”。淮河治理委员会水文局长、副总工罗泽旺介绍,虽然按照国家的规定,所有行蓄洪区都有明确的标准,但以前的行洪工作从来没有顺利过,省与省之间、地区与地区之间的纠纷很大,而今年行洪工作比较顺畅,他总结说:“首先得益于6月1日淮河防汛总指挥部的成立,过去,淮委会仅仅是一家厅局级单位,要协调调水只能跟各省的水利厅商量,很难真正落实下去,现在,防总相当于省级单位,总指挥由安徽省长担任,淮委主任担任常务副总指挥,四个省的主管副省长都是副总指挥,所以在组织关系上得到了有效的保证,淮委站在全流域立场上的谋划也能够顺利实施,各地方也可以更好地顾全大局。”