废止“收容法”

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

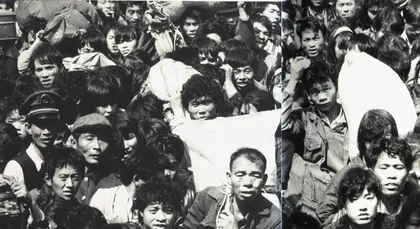

20世纪80年代末90年代初,农民工大量进入各大城市,而城市并没有做好相应的准备

施行21年的收容遣送终于被叫停,这被看成“孙志刚事件”最直接的推动。但华中科技大学法学博士俞江说他从新闻联播听到这个消息仍有些懵,因为“实在是快得让人惊异”。一个月前,俞江联合其他两位北大博士许志永、腾彪上书全国人大常委会的时候,他还和他们说“这事急不得,得慢慢来”。

俞江告诉记者,上书的最初意图除了要废止“收容法”外,更重要的是希望借此事开中国“违宪审查”体制之先河,“我们当时的想法是,人大常委会成立一个专门的委员会,并尽快出面组织就此事的公开听证会,由法律界人士和一些当事人作为原告,国务院法制局代言人作为被告,民政部门和公安部门派代表参与,各方能各述其辞,充分辩论”,

贺卫方是力推“司法审查”的学者之一,他说,权利说到底是个利益问题,立法之难在于各部门利益协调的困难。“‘收容法’废除与否涉及到的问题太多,比如对流动人口强制约束力撤除后,城市治安如何应对更大的压力?救助站全开放后会不会成为犯罪人员的避难所?赶上春运回乡高潮,有人以‘求助’之名节省车票怎么办?全国将近800个遣送站里靠收容遣送为业的人如今的就业如何安置?正在被收容站收容的几十万人怎么对待?这个过渡时期由哪个部门负责此事?”“这些细致的问题得有人来回答,得在新法中得到体现。”而这次,他没有再见到一贯喋喋不休的部门之争,“这么多难题,21年难破之冰竟在一夜间,由政府的强力化解了”。

让外界普遍有“事发突然”之感,还因为直到6月20日国务院总理温家宝签署第381号令,新的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》正式出台,始终没有更多关于修法的详尽信息向公众披露。所有工作都在北京市西城区文津街11号的国务院法制办公室中悄然完成,一位法制办官员在接受记者采访时表示,该法立法的辛苦有点难与外人道,“国务院非常慎重,征求各相关管理部门、救助部门的意见,法制办的工作人员20来个人,连续一个月加班加点。”“我们要考虑到方方面面的因素。”

关于修法的一次论证会是在6月18日下午两点。国内法学界5位知名学者——北京大学行政法教授姜明安、中国政法大学行政法教授马怀德、国家行政学院教授应松年、袁曙宏,中国人民大学宪法学教授韩大元被邀请参加关于“流乞救助办法”草案的讨论。5位学者几乎同时向记者强调看到草案时的“耳目一新”——“看得出法制办是下了功夫的,新办法删除了所有包含强制口吻的内容,的确很彻底地体现了收容由治安功能向纯粹救助功能转化的精神。”“会差不多开了3小时,根据我们几个人的建议,最初的16条草案扩充到了最后18条,几个含糊的条文被修改。不过整个过程除了法制办两位领导曹康泰和汪永清,并没有更多人和部门参与。”姜明安记得他当时问了一声,“是不是最好公开讨论一下”,回答是:“来不及了,时间很紧,你们几位抓紧时间多谈谈。”

而有内部人士透露,到国务院令签署前天,身处法规执行前沿的有关部门仍有人对废止旧法持不同意见,据称有关官员当天曾建言法制办:“从国情出发,目前取消收容遣送工作并不现实,农村有5到6个亿剩余劳动力,光靠国家财政,养不活一年300万以上人次的待收容人口,要求地方财政保证救助工作的费用等于给地方出难题,新法绝不能不考虑到地方现实。”

一位不愿透露姓名的法制办官员向记者坦陈,急于出台的“救助法”目前还没有时间,也没有办法考虑到许多具体问题,“今后肯定会有更详细的实施细则”。