不合作有不合作的理由

作者:舒可文(文 / 舒可文)

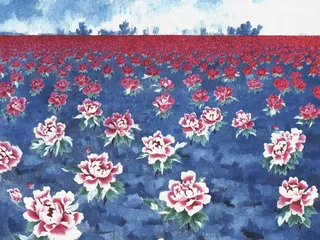

王音的作品《花》

一张拍摄于1958年正在写作《伊万·金尼索维奇》时的索尔仁尼琴的照片。王音从普通出版物上扫描下这张照片,放大到3米×2.8米,照片变得完全虚了,王音从这儿开始插手制作。他用与照片同色调的油彩加工了一道之后,这张照片怎么看也不像照片了,但也肯定没能变成油画。这批作品下周将在北京艺术仓库展出。在这样的作品面前,无论在形式上还是态度上的模糊都会让观众处于被纵容的状态,你很容易被那种从遥远的记忆中勾引出的情感所触动。但是这种触动并不能痛快地顺着他的作品得到抒发,它处于抛弃与记忆之间,如同《无间道》中人物的处境。于是你就会觉得这样的作品并不是能与你合作的作品,或者有另一种观众,被这样的作品纵容后各自引出自己的思路。但是熟悉王音作品的人知道,决不能根据他的作品来理解他的作品。

所以,有一种评论说,对王音的作品要么不诠释,要么就过度诠释了。这的确是王音的作品有意给人设置的障碍,他的理由也很简单:“一个事情说得太确定、太明确,我就不信了,我就是躲避那种很符号的东西。”如果在他的某一件作品中,观众还能找到一个思路的话,他不会在另一件作品里让你持续这个思路。这可能是王音的独特之处,至少在当代艺术的策略中属于一种很不合作的方式,既不跟博物馆方向合作,也不跟观众的盛行趣味合作。从圆明园时期走过来的画家中,王音的状态是很特别的一个,他始终保持着一种不合作的态度,在倡导“交流”成了一种时代最强音的氛围里,无数人做的努力就是与观众、读者能最小隔阂地沟通,王音却在强化交流的障碍。

这种有意的边缘态度反倒成就了他成为多元选择中的一元,所以他无声无息的作品也逐渐被各种展览囊括。在他曾参加过的展览中,《不合作方式》这个展览的题目可能是最合适说明他。他的“不合作”态度虽然是最温和的,却也是最坚韧持续的艺术家之一。

早些时间,他的油画《花》在很多地方展示,这些作品有很强的装饰效果,整个画面被玫瑰花铺满,一朵朵无根无源单独开放的玫瑰花是那种经常用作被面布料的绝对民间装饰画中的花,每个笔触都实实在在的工整标准。当这些整体被透视地排列成由近致远的立体效果时,它的装饰性就不再是其用意所在,那种立体的安排使画面被一种声音笼罩起来,但这声音并不能被确切地感受到。

王音说:“这也是一种诠释,真实的感觉其实和画面不一定对应。”

真实的感觉是什么呢?“把眼光放远一点,或者说,把事情放得离自己有点距离的时候,就会觉得什么都不好说。”

《花》系列是以两种完全不同的美学根据,用最直接的方式把它们组合在一个画面上,视觉上错位感非常强烈,这可能是它吸引人的地方。但这只是最初步的误导,他真正做的是在有了这个方案后,请了一位民间艺人来画那些玫瑰,告诉他,近处的花要大一些,远一行就小一点。整个作品上没有王音的一个笔画。

“这算是你的作品吗?”

“我也不知道。”在当代艺术的规则下,就算他的作品。

“这算是油画,还是算行为?”

“我也不知道。”也许分门别类本身就是一种“现代”欲望,在今天已经是多余的考虑。

类似的疑问还可以针对他的《肖像》系列和《沙尘暴》。《肖像》有的画在布面上,有些黑丝绒上的更奇怪。同样的方法是请民间艺人在画布上画上中规中矩的民间山水,然后是王音在这种山水成品上画上一些人像。《沙尘暴》同样是民间艺人打的底画,王音做的是模拟修拉的点彩法,把整个山水点满“沙尘”。

在王音的作品中,似乎总是牵扯到很多种情感,在索尔仁尼琴的照片上表达的前苏联对他的影响,民间艺术痕迹表达的对这种资源的忧郁态度,在很开放的形式尝试中流露出他的内心处境。他说,“没有一种情感是落伍的,如果你能把这种情感合适地表达出来,就行”。也许正是因为种种情感和趣味之间是矛盾的,王音在这些矛盾的情感间周旋,他就不可能和任何单一的趣味合作。