十年《连线》和他的技术爪牙们

作者:三联生活周刊(文 / 尚进)

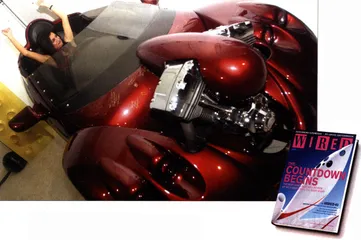

2002年11月12日,在《连线》杂志科技产品慈善拍卖会上,Corbin跑车发动机拍卖出23000美元的高价

7月8日才出版的加里·沃尔夫(Gary Wolf)的新书《Wired:A Romance》,被亚马逊网络书店提前一个月拿出来预售,这本定价25.95美元的小册子被兰登书屋视为自己出版方向追逐新潮流的产品,而在更多的人眼中,这本记述知名科技杂志《连线》的传记性书籍是对一个技术主义时代的总结。

历史学者们在编写世界编年史的时候无须质疑20世纪90年代的定义,因为这10年的大部分风头都被年轻人的新技术玩具和互联网给抢去了。《连线》作为一本专注实用技术和思想观念的杂志,从1993年麻省理工学院媒体实验室的未来派学者尼葛洛庞帝个人投资75000美元起,就已经接过了来自于60年代《滚石》的神圣火炬。

如果说《滚石》定义了摇滚乐,那就可以毫不犹豫地说《连线》重新定义了数字文化。与《连线》杂志不谋而合,互联网商业化浪潮也在纪念自己10周年的生日。硅谷金童马克·安德森在10年前开发了第一个图形浏览器Mosaic,进而将互联网引入了大众化和商业化的环球第一商战之中;著名畅销书作家斯蒂芬·金(Stephen King)的第一篇网络小说,第一次的网络电影直播也是10年前……都印证了《连线》出现的恰当时机。

Priceline的前任CEO雷·沃克(Lay Walker)的评语似乎能够说明《连线》的价值:《连线》本身也许并没有创造什么新技术,但是它影响了更多的年轻人渴望技术创造,并且从80年代的街头舞蹈和迷幻药中跳出来。

1991年路易斯·罗塞托(Louis Rossetto)执著地拿着商业计划书从阿姆斯特丹抢滩美国,坚信自己要办一本数字文化革命的杂志时,没有人能理解这到底是一本如何定位的杂志:既不同于科学期刊,也不同于计算机杂志,而是一本令科技恋物癖成为时髦的杂志。

这本《连线》杂志恰恰赶上了20世纪末的技术舞步,从1995年爆发的互联网热潮到新一代的DIY思潮和1998年起的生物热。最为重要的是那些渴望复制比尔·盖茨模式,而又没有真实实力的技术爱好者们找到了一个令自己感觉愉悦的机会。《连线》又为我们带来了一个可以与永远吼叫的摇滚相抗衡的科技文化和网络文化。正像凯文·凯利所说:“这些杂志内容好像被来自2020年世界的未来感所包裹,正好对了时代的味道。”

尽管《连线》始终抱着探讨技术如何改变人们生活,以及技术对文化和社会如何影响的思路,但是并不能否认《连线》对更多的人的启蒙意义。在1996年,大学里的学生们想尽一切办法打进图书馆,当年的前卫学者们总是腾挪来自《连线》的新知。

伦敦超媒体研究中心的巴布鲁克和卡梅隆在一篇名为《加州意识形态》的文章中为《连线》的读者们找到了归属。在他们看来美国西海岸的一些作家、黑客、资本家和艺术家以一种松散的方式形成了一股多元而异质的亚文化,在信息技术的魔力的召唤下,60年代新左派运动和新右派自由主义理想实现了一次不寻常的融合。技术乌托邦、反主流文化、嬉皮文化、雅皮景观、无政府主义也被潜移默化地搅拌了进来。

正是利用了这一代人的技术主义情结,商人们将消费品嫁接到技术上来,从数码相机到3G手机,从语音识别到数字加密。张朝阳曾经不止一次地对记者谈及《连线》对自己的启示,1996年2月号那篇《网路经济学入门大公开》曾经是中国最早一批网络CEO们言谈商务模式的教学参考。而2002年末中国IT圈的闪盘与U盘的专利之争,其实早在2年前就已经被“分析”过。而SUN公司的科学家比尔·乔伊在《连线》杂志上发表的《为何未来不需要人类》的文章甚至被看作人类思想技术史上的范文。

因为《连线》更多的时候是在思考,在乔伊看来人类发明的先进计算机在未来并不对人类有利,一个由机器人代替人类工作的时代不会成为一个乌托邦,反而可能成为一场大灾难。这恰恰是《科学》这类传统主流科学期刊所不愿意探讨的,科学界的功利心不可能令其去过多反思。