性骚扰与办公室难题

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

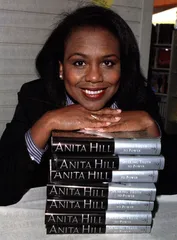

希尔斯1997年出版《向权力说出真相》一书

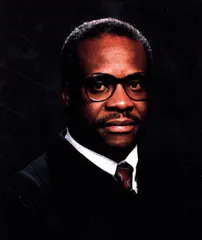

被指控的美国黑人大法官提名人托马斯

1998年3月,拥有近万名会员的全美公司人力资源部协会在华盛顿开会,研究如何防止性骚扰。人事部门的主管们对做看家狗和警察的差事并不喜欢。这种差事的困难之处在于无法分清部门主管和下属的约会是两人真心相爱,还是以性交换利益的性骚扰。

从一开始,性骚扰就与就业问题密不可分,在许多案件诉讼中都出现过美国平等就业委员会的影子。与此相关联的是各大公司都对性骚扰做出细致的规定——哪些玩笑是不能开的,哪些动作是危险的,在自己的桌子前面挂一张性感明星的招贴,在女秘书的桌子上放一束花,这都可能带来麻烦。

一个化名叫“Bigman”的美国男人曾这样讲述他被卷入“性骚扰”诉讼的经历,他说:“我不知道性骚扰这个词,直到我的一个女同事起诉我。我被吓坏了。”这个“大男人”和他的一位男同事经常与一位女同事吃午餐,吃饭时候总以性为话题。“大男人”说,这样的性谈话是由那位女同事在某次午餐中发起的,而后就成了惯例,大家谈论各自的性体验和性幻想,都从中获得了不少乐趣与刺激。午餐谈话持续了数周。后来这位女性喜欢使用一些毒品,老板让她去做治疗,治疗失败,她失去了工作机会。她以性骚扰为由,要求公司给予赔偿并恢复她的工作。把“大男人”从这场官司中解脱出来的是他保留的一张餐巾纸,上面是那位女性写下的有关性的诸多形容词。这位“大男人”说:“以往男女之间经常会开玩笑,但在1991年希尔斯与托马斯的辩论之后,男人再也不敢在办公室里挂性感明星的照片或者夸奖一个女同事穿得漂亮。”

1991年秋天,美国黑人女法学教授希尔斯(Anita Hills)指控美国黑人大法官提名人托马斯(Clarence Thomas)曾对她进行性骚扰,两人在国会听证会上对簿公堂。电视直播,报纸追踪,给美国人上了一堂性骚扰普及课。这一官司由美国众议院司法委员会清一色的白人男性审议。在当年的听证会上,希尔斯强调她的种族:“如果我是一个白人,金发,蓝眼睛,那么大家对我的话就会有另一种反应。”她还说,“华盛顿这个城市的权力机构就是由男人们决定的,而这些男人把性当作是自己权力的一种验证。”

希尔斯的指控不成立,但她却鼓励了女性的道德勇气。在这次听证会之后,希尔斯在俄克拉荷马大学担任法律教授,1994年出版畅销书《希尔斯:未说的故事》,1997年出版《向权力说出真相》一书。2001年她在一个妇女研究论坛上发表演讲“性骚扰,10年之后”,她说:“法律是重要的,但并不能等到所有人都拥抱法律、按照法律行事时,性骚扰的情况才可以得到控制。”

1964年的美国《民权法案》第7条中说:“因某人之种族、肤色、宗教、性别或出生国籍而在就业报酬、期限、条件或优惠方面加以歧视,为非法的雇佣行为。”议会的立法意图表明,要求雇员在一个歧视性的、敌意的或有辱人格的环境中工作,便违反了“第7条”规定。

美国最高法院第一次阐述性骚扰是1986年审理梅里特银行对文森一案的裁决。文森(Mechele Vinson)是梅里特银行的职员,她在诉讼中说,尽管她和男主管有过近50次的性关系,但她是不情愿的,因为那位银行主管是她的顶头上司,他要求她这样做,她没有办法,只好顺从。文森的官司在两级法院都败诉了,最后上诉到最高法院。最高法院九名大法官以九票对零票一致通过文森的性骚扰案成立。

最高法院在对该案的陈述意见中,将原告的证词这样概括:“在她作为出纳员的试用期里,泰勒(银行副总裁)待她如父亲一般,没有任何性方面的越轨行为。然而随后不久,他邀她出去吃晚餐,在就餐过程中,他建议他们去汽车旅馆发生性关系。开始她拒绝了,但出于她所谓的对失业的恐惧,她最终还是同意了。泰勒就此不断重复自己的性要求,地点通常在分行里,上班过程中和下班以后都有过。她估计在此后的几年里,他们性交有四五十次。”这起案件的要害在于:女方是否同意和男方有性行为不是关键,关键是女方对这种性行为是否心甘情愿。

为判断什么叫性骚扰,法院提出了两条标准:一是原告自己将该行为视为有辱人格或具有骚扰性;二,一个理智正常的人也会做出结论说,他将该行为视为有辱人格或具骚扰性。前一个标准有赖于原告的作证,是主观的;后一个标准超脱于她在事件中的角色,是客观的。1991年,美国联邦法院建议在法律措辞中使用一个“理智正常的女性(women)”代替“理智正常的人(men)”,联邦法院认为:“我们相信,在评价性骚扰的乖张程度时,我们应该将注意力集中在被害人的观点上。”

一般来说,男人通常将某种骚扰当作是无害的社会交往,认为只有神经过敏的女性才会表示不满或反对。但法院认为,判断性骚扰要以女性的感觉为主。只要女人,除了原告之外,还有别的理智正常的女性认为某种行为属于性骚扰,那男人就要准备吃官司了。

在女权主义者看来,现有的法律都是以男人为中心来书写的。联邦法院在1991年的时候做出的如下申明还是给那些人力资源经理和公司管理者带来一点安慰:“为了保护雇主不被少数过分敏感的怪癖女性所错怪,我们认为,只有当女性原告所指称的行为,是任何理智正常的女性都会视为恶劣或乖张,足以改变就业环境并造成有辱人格的工作环境的时候,她所陈述的所谓充满敌意的性骚扰环境,才能构成表面上证据充足的案件。”

唐灿谈“性骚扰”

三联生活周刊:听说您曾经为90年代初关于性骚扰的调查报告做过几次检查?

唐灿:当时我是去香港参加一个研讨会,我的调查报告并没有对外发表,但一些香港记者参加了会议,在报纸上公开了一些数据。回来之后我就受到了批评,因为“暴露了中国的阴暗面”。不过后来我很少再用当时调查的数据,那份调查在抽样技术上有问题。我当时用的是非随机调查,采访了100多个人。我想接近性骚扰的高发群体,结果数据表明70%到80%的女性说她们受到过性骚扰。

人们对大数据有本能的抗拒,记得当时社科院领导和我谈话就说,怎么会有这么多?有些地方,像社科院,根本不会发生性骚扰。实际上在我的访谈中就有几例是社科院的,并不是文化越高,性骚扰的发生率就越低,这不是负相关的。

三联生活周刊:这几年性骚扰的调查有什么变化?

唐灿:我在后来的研究中比较注意性骚扰与中国社会转型的关系。第一,我们的道德体系比较混乱,旧有的性道德已经破坏,但新的价值体系并没有建立起来。较之以往,人们对性道德的宽忍度在增加,这种情况和意识形态在整个经济生活中的控制作用下降是有一致性的。第二,中国的体制在转变,以往能有效阻止性骚扰的手段和组织在新的经济环境下缺失,比如工会和干部任命体系。这种情况在三资企业中更明显。并不是以往的那些东西都是好的,但它的确遏制了性骚扰发生。

三联生活周刊:您曾经呼吁在法律未对性骚扰做出明确规定之前,单位应该将性骚扰写进管理条例中,这样做的意义何在?

唐灿:由于一些西方国家对性骚扰有专门立法,许多跨国公司在企业管理规则中都有禁止性骚扰的专门规定。但这些跨国公司在中国的生产企业管理规则中,又大都没有关于禁止性骚扰的明确规定。我接触到的十余份跨国公司在中国的生产守则和管理章程中,只见到运动用品制造商Reebok在其企业的《人权生产标准》中明确规定有“不骚扰政策”。

把对个人价值和权利的尊重作为一种管理理念加以推广,这或许是一个必要的企业文化氛围。但如果法律上没有对性骚扰的认识,企业的管理上也很难推动。

美国女权主义领袖格洛丽亚·斯泰纳姆(Gloria Steinem)说:“性骚扰是指要求对方给予性服务,对方拒绝后,骚扰者进行报复,迫使对方就范。”性骚扰的核心是有权者对无权者的骚扰,因为无权者无法对有权者施予性骚扰。