“125”跨国贩毒网的破灭

作者:李菁(文 / 李菁 邱海旭)

“5·16”行动

5月中旬,中、美两国警方同时高调宣布,他们携手破获了“125”跨国贩毒网。美国司法部缉毒署纽约分部负责人、联邦特工安东尼·普拉西多称,该团伙是“世界上最大的贩毒团伙之一”。

2001年9月,美国司法部缉毒署、中国公安部禁毒局通报,其驻纽约、香港、仰光办事处正在侦控一个以王坚章为首的贩毒团伙。公安部禁毒局立案侦查的专案代号为“125”。

美国缉毒署后来透露说,纽约州警察局在近两年前调查此案时,使用卧底警探和可靠的线人打人黑帮内部,结果发现这是一个极其复杂的贩毒网:团伙首先将海洛因从缅甸境内的“金三角”偷运到中国境内,再由王坚章在福建的手下安排,从福建经海路或者转经香港运抵纽约,最后由该组织分销到纽约、北卡罗来纳州、佛罗里达州和加拿大等地。销售海洛因所得巨款,通过非法洗钱途径,再汇回中国。

“125”是首犯王坚章的绰号,他曾因贩毒在美国服刑,后又为美国缉毒署当过内线,因而深知中美两国在毒品法律上的不同:中国法律强调,必须“人赃俱获”才能作为定罪证据,而包括美国在内的一些国家相关的法律规定则可以通过其他证据来指证。狡猾的王坚章在国内遥控完成大部分的交易,却极少亲自参与买卖,给抓获“125”带来一些难度。但经过20个月的“狩猎”,机会终于在2003年的5月16日出现。

“我们的目标是将整个125集团连根拔起,必须首先逮捕125,其他逮捕才能展开。否则,125便会警觉,所以你可以想象当时在福州我们的压力。”美国缉毒署(DEA)北京首席代表谢子鸿先生在接受采访时说,“最终能做出决定的人只有3个,包括陈(存仪)先生和我。5月16日的逮捕行动在中国内地、香港,以及纽约、印度、加拿大同时展开,福州的行动在早晨开始,当时纽约还是晚上,所以纽约的行动组一晚上都在等待。具体负责此案的禁毒局陈存仪副局长后来也表示,操作层面最困难的是需要把握火候——既要严密控制,又不让对方察觉。

毫无疑问,整个案件最难控制的就是125本人。“他非常狡猾,一天中有三四次机会进行交易,但都没做,这种现象出现一次,我们的紧张感和压力就加重一分。直到8点30分左右、他换了几个地点后才真正交易。”

自1999年至今,“125”跨国贩毒组织将价值上亿美元的毒品走私到美国境内。它的破获,重要意义在于摧毁了一个包揽“从缅甸的烟农到美国吸毒人员手臂扎针”的完整跨国贩毒网

据禁毒局主管“125”案件的邓明处长介绍,美国方面其实早已准备好证据并开出逮捕令,只等中方的现场抓捕。正在交易的王坚章等人被当场抓获后,纽约等地便立即行动,抓获11名犯罪嫌疑人。此外,早已在控制当中的深圳、香港、云南等地的毒贩也陆续被抓获。5月17日,印度警方根据中国警方提供的情报,捣毁了“125”贩毒团伙设在印度加尔各达的冰毒加工厂。事后,邓明将此案的成功破获归结为“保密做得好”。邓明说,对王坚章的“工作”开展了两三年,除了几个人之外,“连他们的领导都不知道他们在干什么,只知道接了一个上面派下来的事”。

谢子鸿先生也表达了相同看法:“这方面福建警方做的非常出色,相关信息被严格限制在小范围内。”谢先生说,包括他和禁毒局副局长陈存仪在内,真正能接触到核心信息的人只有5位。

“这是我过去20~25年之中所看到的最大的案子。”谢子鸿说:“这件案件的成功之处在于他几乎将整个网络一锅端掉。以前的很多贩毒案中,警方大多只摧毁了贩毒产业链上的部分环节,其他部分却保留下来,并且常常死而复生。在很多案件中,抓到贩毒船以后,警方甚至不知道船要开往哪里,也不知道谁是幕后主使。”

在警方眼里,“125”团伙是一个标准的国际贩毒网络的标本,“以往很少有机会能把整个网络看得那么清楚”,邓明说。

跨越障碍的合作

5月22日,在国务院新闻办召开的新闻发布会上,中美两国的高级官员皆对此次合作给予高度评价。公安部禁毒局副局长陈存仪形容这次合作是“兄弟般的合作”,“在收网阶段,中美双方在福建的同一个指挥所里,像这样的合作以前是没有的,是合作的典范。”

在此次新闻发布会上也有一个小插曲。某境外媒体的记者问及贩毒分子是否需要引渡的问题,陈存仪表示会按照中美之前的刑事司法规定行事。陈解释完后,坐在一旁的禁毒局局长杨瑞春接过话题:“涉及到出庭作证,这是个比较敏感的话题。现在谈及此事,容易引起一个联想。”杨局长主动提及了15年前中美在贩毒领域合作的一段“令人不太愉快”的往事。

1988年3月9日,上海虹桥机场的公安人员在准备飞往旧金山的航班上,在寄往“三藩市锦鲤鱼水族馆”的25箱锦鲤鱼肚内发现时值70余万美元的4号(98%以上纯度)海洛因。中国警方循线索追查,随即与美国联邦缉毒机关合作,这是中美两国警方首度合作,并在短短89小时内破获了这个跨国犯罪集团,分别在中美两地逮捕18名涉案分子。后来,在美方要求下,中国政府同意将此案主嫌疑人王宗晓提到美国作污点证人,并事先声明王宗晓在美作供后必须返回中国受审。但王宗晓抵美后,以种种借口为由申请政治庇护,迫使该次审讯中断,美国联邦法庭裁定审讯无效,并不顾中方抗议批准了王宗晓的政治庇护申请。王宗晓因此向美国政府申请政治庇护逍遥法外十余年,今年1月14日凌晨在纽约法拉盛一家卡拉OK门前被人乱刀砍死。

“因为王宗晓案件,很长时间中美两国的协作关系没有解决。”杨瑞春局长坦率地说。实际上,“125”王坚章的落网不仅是中美执法机构目前最大的合作,许多人也期望着正在处理中的“125”案能带来中美法律合作的突破。

公安部禁毒局的邓明在采访时,对自己的美方搭档叶大伟称赞有加。记者也在采访中两度见到这位个头不高却颇为精干的小伙子。邓明特地向记者讲述了叶大伟的故事,由此也可以窥见这次合作的不易。

邓明介绍说,今年33岁的叶大伟原来的专业是建筑,后考上警察,因为“125”案的特殊性,需要一个既会汉语、英语,也熟悉粤语和福建闽南语的特工,在费城缉毒署工作的叶大伟被DEA从其全球4000多特工中特别挑选来执行此任务。“他的身份一度非常尴尬,既不是外交人员,也不是DEA正式职员,每三个月回美国续签,他经常拎两个大箱子从一个宾馆到另一个宾馆,两个大箱子就是他全部的家。叶大伟非常敬业,全部业余生活就是看案情记录,可以说对案情了如指掌。因为中国与美国之间的时差,他的美国同事经常半夜三更打电话跟他讨论案情,作为两国枢纽,他还起着沟通作用。春节后到破案前的一段时间,睡眠成了严重困扰他的问题,他每天只能睡3个小时,长时间的生活、工作压力使他的植物神经全部紊乱了。“125”案件后,表现优异的叶大伟已被批准为DEA在北京办事处的第3位官员。

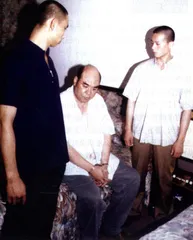

2003年5月16日,福建警方在福州摧毁以王坚章(中)为首的国际贩毒集团

大毒枭“125”

“125”是这个跨国贩毒组织首领王坚章的绰号。这个绰号的来历有两种说法。据国外一家华文媒体报道,今年56岁的王坚章,持有中国香港居民身份证,自1983年起就开始兼做蛇头与毒品生意,因贩毒暴富,资产超过125亿人民币,此后“125”便成了其代号。因其老家在福建亭江,又被叫做“亭江125”。但公安部禁毒局副局长陈存仪在新闻发布会上回答这个问题时解释说,因为王坚章的体重一度达到125公斤,后来便慢慢有了这个绰号。

禁毒局负责此案的邓明在王坚章被捕后曾见过王本人,此前有人曾向他介绍过:一看到这个人,就知道他应该是老大。“见到他之后,他的浓眉、气度、身材,确实有做老大的气势”。

不论其绰号的来源为何,“亭江125”的“名气”则是毫无争议的。华文报纸说,“125”王坚章与以偷渡而发家的“萍姐”郑翠萍被黑道称为亭江“男女双杰”。“萍姐”主要协助非法移民偷渡,成为与“125”分享“商誉”的偷渡集团首领,但后者出名比前者更早,知名度更广。“萍姐”目前正由香港拘留,准备引渡纽约受审。

“‘125’这个名字我们10年前就知道了。”美国缉毒署(DEA)北京首席代表谢子鸿先生说,“在贩毒集团中,绰号比真名还要重要,因为这是你的信用和名望的标志。”

“王坚章也是从小生意开始做起,逐渐建立起他自己的毒品网络,但我们第一次注意他的时候,已经是非常非常大的案子。”1988年,“125”涉及曼谷的1吨海洛因大案,这是迄今为止东南亚地区最大的海洛因贩毒案,1989年他因此被捕,留下案底。“这个案件和坤沙毒品集团密切相关,很多毒贩落网,‘125’是其中之一。”

1989年,王坚章因贩毒在纽约服刑4年,刑满释放后回到香港,并且终身不准再进入美国。“但他有很多关系仍然保留下来,这些人帮助他在纽约重建贩毒网。他对这些人也非常慷慨,给他们很多钱。这些人都是从福建过去的中国人,其中也包括他的弟弟。”

自1997年开始,王坚章在福州纠集同伙进行跨国贩毒活动,团伙成员多达20余人。5月16日“125”落网后,印度警方也抓获了5名嫌疑人,其中一位叫吴春阳的,是王坚章的狱友。

值得一提的是,据谢子鸿介绍,“125”在刑期满释放后,曾为美国缉毒署当了一段时间的线人,所以“他了解DEA的工作方式”。王坚章特别注意研究中美法律的差异,包括曾轰动一时的“锦鲤鱼贩毒案”主角王宗晓。他曾亲口对别人说:“只要我在中国境内不买卖毒品,中国的法律很难处理我,美国的法律也拿我没办法。”

据邓明介绍,王坚章在福州开了一家桑拿城。除贩毒外,王坚章被普遍怀疑还从事偷渡、赌博、开妓院等地下行业。王坚章的好赌也是众所皆知,美国警察发现王坚章曾在拉斯维加斯一晚上输掉100万美元。“125”后来开始“投资”做冰毒生意,并且作为股东之一,在印度建立了工厂,生产出成吨的冰毒。

谢子鸿在接受采访时对这位对手评价颇高:“125’是个极其聪明、极其谨慎的人,他几乎从不在中国国内交易,而是遥控美国和其他地方,因为他很明白,在中国贩毒要被判死刑。比如他的一条运毒船从缅甸开往美国,他绝对不会亲自去检查这条船,所有事情都由他在中国操纵手下人去做。”

值得庆幸的是,中美两国警察近两年的等待没有白费,大毒枭最终还是被抓了个“人赃俱获”。

美国海关加强对毒品的走私打击力度

“125”是个犯罪好手——访美国缉毒署北京办事处首席代表谢子鸿

谢子鸿

谢子鸿先生于2001年8月被派到中国,任期三年。此前曾在马来西亚,泰国等东南亚国家工作,任务是追踪向美国贩毒的人

三联生活周刊:美国司法部缉毒署(DEA,Drug Enforcement Administration)最早是如何察觉“125”贩毒组织的?

谢子鸿:事情要回溯到2001年,我们在纽约的同事和FBI、纽约警察局等其他机构联合进行了一次调查,调查目标实际上是“125”的下层组织,属于将毒品运送进纽约市销售网络的一批人。在他们作交易的一天,警方发现一个电话是打到福州的,当时我们还不清楚为什么电话会打到中国,但很快我们就意识到这不仅仅涉及纽约贩毒网。一般来说,警方根据毒品价格和纯度来判断调查离主导人物还有多远,价格越高,说明中间商越多,离主脑越远。一般在纽约地区,一个Unit(即700克海洛因)的批发价是8万美元,这个交易价格好像没有那么高,大概六七万美元。我们调查了它的背景,最后目标集中在“125”上。

三联生活周刊:整个调查难度最大之处是什么?

谢子鸿:整个调查持续20个月,在这期间,不让“125”集团察觉到中美警方的联合行动是件极其艰巨的任务,尤其对于中国方面。“125”在福建非常有名,很多人都知道,调查行动稍微露一点风就会打草惊蛇。我们一直在焦急等待,有一阵子大家的情绪都比较焦急和低落,3月份时我专门把陪伴我多年的关公搬来,希望关公能带来好运。我当时经常对着关公祈祷:“下一步该做些什么?”最后的机会来得几乎有点幸运,在5月16日之前我们没有遇到任何机会,直到今天我还常常问自己为什么“125”会这么做。在那么长时间里他始终保持谨慎,是因为他没钱了么?我认为很有可能是他手下人擅自进行交易,而把他拖了进去。总之,“125”犯了一个错误。

三联生活周刊:你们是否派人打入“125”组织,因此才精确掌握了他们5月16日交易的情报?

谢子鸿:我这样回答这个问题:我们有自己的信息来源。没有这些信息源提供的情报,我们什么也做不了。过去20个月的工作也包括逐渐建立这类信息源。

三联生活周刊:您怎么评价您的对手“125”王坚章?

谢子鸿:据我所知他是个赌棍,一天中大部分时间都在打麻将。他非常谨慎,是个言出必行的人,我从未见过他说大话或者谎话,只要他说的,就一定会去做。他一般只做大生意,他会听取下属意见,经常召开会议,他把它的集团运作得像个商业组织。对我来说,“125”是个犯罪好手,他算得上是最“出色”的毒贩之一,至少在中国是这样。他非常善于和供应商、毒品销售人员建立关系。

三联生活周刊:“125”团伙为什么要选择在印度兴建冰毒厂?

谢子鸿:“125”之所以在印度建冰毒工厂,一是建立新的运输线路,避开中国政府的打击;二是在印度的那个地方隐藏生产仪器和实验室非常容易。这次被逮捕的陈荣华甚至马上计划带一个化学专家,去印度检验那里冰毒产品纯度,如果情况理想,他们准备扩大生产规模。这个工厂的投资者有很多,“125”只是其中一个。我们现在还不知道这批冰毒的销售目的地,希望“125”会告诉我们。

三联生活周刊:与以前的合作者相比,您对中国的合作者有什么评价?

谢子鸿:双方合作中当然会有一些分歧,但我和陈存仪先生就像是中间人,调节双方的关系。现在我们在中国大陆的工作人员只有3人,但我希望这个规模会扩大,相应中美双方的禁毒合作也将深入。像在泰国我们有25个工作人员。这件案件从一开始双方就精诚合作,它的意义不仅是双方共同摧毁了一个庞大的贩毒网络,还为双方今后的合作奠定了一系列标准,为更紧密的合作打开了一扇门,我和中方官员也建立了良好的个人关系,今后的合作会更方便。