谁来打造“中国辉瑞”?

作者:三联生活周刊(文 / 邱海旭)

中国医药集团总公司旗下的国大药店工作人员正在布置店堂

“国药航母”启航

6月底,中国医药集团总公司将完成对中国药材集团的兼并,业内人士称之为医药业“国家队”的重大重组。

中国医药集团总公司成立于1998年,是目前由中央管理的全国最大的医药生产流通企业,年销售额超过100亿元人民币。其子公司包括中国医药工业公司、国药集团药业股份有限公司、中国医药对外贸易公司、中国医疗器械工业公司等8家大型医药公司及研究所,并且与跨国药业巨头合资建立了22家企业,其中不乏西安杨森、上海施贵宝这样的药业明星。中国药材集团公司(前身为中国药材公司)长期担负全国中药产、供、销的综合平衡和行业管理职能,麾下包括河北医药药材公司、黑龙江药材公司等11家全资子公司,控股、参股华禾药业、云南药材有限公司、青岛华钟制药等28家企业,2002年销售收入6.88亿元。

中国医药集团总公司企划部官员告诉记者,这次兼并是由中国药材集团公司首先提出意向,双方达成一致后于去年8月向当时的上级主管部门中央企业工委申请重组,2003年4月28日,新成立不久的国资委批准了两家公司的重组方案,中国药材集团公司“整体”“无偿”划入中国医药集团总公司,成为后者的全资子公司,同时保留中国药材集团公司名称与独立法人地位不变。

国药集团副总经理、中国医药商业协会常务副会长朱长浩向记者透露,这次重组曾历过一番曲折。两家集团都源于计划经济时期的“中字头”六大公司,1998年,其中4家合组中国医药集团总公司时,曾一度希望中国药材公司也加入进来,“出于体制和领导思路等原因,他们当时拒绝了”。朱长浩说,“现在经过几年发展,中国药材集团明显不太适应市场,去年亏损2000多万元。”2000年,中国药材集团新领导上任,便开始主动向中国医药集团总公司靠拢,但此时后者却采取了较为谨慎的态度,双方关于兼并的谈判断断续续进行了两年,直到今日才由国资委拍板定案。

“表面看是一个政府行为,实际是企业出于市场需要的自发选择。”朱长浩这样定义此次重组,“中药和西药相比,市场风险更大,但利润也更大。入关以后中国如果想在医药领域有所建树,希望最大的是中药材和中成药。在资本市场上同仁堂等以中药打头的企业股也都有着良好表现。”

朱长浩透露,此次重组完成后,国资委很可能会有进一步考虑,操作目标是将中国生物制品总公司也并入中国医药集团总公司,构筑真正的“国药航母”。

资本力量在走“大棋”

尽管“国家队”重组必然会给整个医药领域带来冲击,但记者采访的业内人士普遍认为,和中国医药领域近两年的重组并购风潮相比,这次兼并只能算一步“小棋”。申银万国医药业分析师罗?认为,中国医药集团总公司和中国药材集团在业内都不是活跃因子,更非资本操作高手,此次合并纯粹以行政手段促成,必然为今后的整合投下阴影,“资本力量的真实介入才是中国医药业并购重组的主流趋势。”罗?说。

从2002年开始,“资本力量”屡次上演大戏。去年8月,中国华源集团受让上海华谊(集团)和上海工业投资(集团)持有上药集团40%的股份,重组中国最大的医药联合体上海医药集团。按照华源集团董事长周玉成的说法,这是典型的“强强联手”,由纺织业起家的华源集团在中国500强企业中排名78,上海医药集团则拥有54家一级子公司和1个上市公司,2001年工业产值占全国医药工业总产值7.5%,出口额居同行业之首。仅以中药业为例,华源控股“上医药”后便将雷允上、胡庆余、童涵春、蔡同德四大品牌收入囊中。周玉成回顾这次并购时认为,在华源已经完成的72项并购中,“上医药”无疑是意义最深远的一个,理由有二:一是重组规模最大,二是市场效益最大,为打造中国最大的医药航母奠定了基础。

在此之前两个月,太太药业和东胜集团争夺丽珠集团控股权的战役刚刚落幕,最终胜出的“太太”前后共动用5.5亿元现金,一边在A、B股市场火速买入,一边进行法人股协议受让的操作。在丽珠战役渐进尾声时,太太药业又斥资1.4亿元,全资收购了健康药业(中国)有限公司。今年5月27日,太太药业更名为“健康药业”,彻底淡化赖以起家的保健品公司色彩,如今正加紧巩固对丽珠的控制权,力争在下半年实现与丽珠的完全合并。而最新传出的消息是,健康药业正借丽珠之手谋划控股湖北眼药生产巨头潜江制药。在经过连续6年,马不停蹄的资本杀伐后,“太太”已经初步建立起集保健品、OTC(柜台药)和处方药三大领域为一体的医药王国。

此外,复星药业、太极集团、华立集团也纷纷充当了一年多来医药业资本演义的要角。

“这两年中国医药业的并购热度实际上超过国际。”著名医药业分析师、Frost & Sullivan咨询公司中国区总经理王煜全说:“国外辉瑞-法玛西亚等并购案确实炒得轰轰烈烈,但除此之外并购数目并不多。而中国医药业正处于一个转折点,大家都在跑马圈地,今后几年整合态势将更趋激烈。”王煜全为记者提供了一组数字:目前,中国医药生产厂家接近5000家,所谓的大型企业超过300家,而排名前10的企业国内市场占有率之和不足25%。相比之下,全球前10名医药巨头占有国际市场份额的50%。在医药流通领域,全球头三家药商市场总占有率达到90%以上,而中国药品流通企业超过10000家,没有一家的市场份额超过10%。“产业集中是中国医药业的迫切要求,也是一个不可逆转的趋势。我预计到2011年,中国医药业10强将占有30%的市场份额,每家年销售额至少应当在100亿元以上。”王煜全说。

纵观近十年来发生的国际药业并购案,争夺药品专利和特效药品种似乎是个恒久不变的并购主题,但在国内药企的重组兼并中,却很难看到为某个产品大动干戈的景象。一位深谙医药业内情的人士告诉记者,在国内频繁举行的新药品种拍卖会上,疯狂竞价的往往是那些试图进入医药业的行业外企业,真正的医药公司却大都坐壁上观。他说:“没有一家药厂愿意花500万元以上的钱购买一种新药。”

光大证券医药业分析师郭恩来认为,创新能力不足确实是中国药企的一大内伤,我国生产的西药品99%是仿制产品,近年来新投产的873种西药中,97.4%为仿制品。

“在许多头脑冷静的旁观者眼里,医药资本纵横捭阖的热闹场面下实际隐忧重重,其”中最大的问题是,跑马圈地抢到手的资源能否得到有效整合?

与西药相比,中药在市场中风险很大,但利润也大

资本话语下的整合之忧

华源集团控股“上医药”之前,曾一度将收购目标锁定在生产能力更强的哈药集团身上,最后此事功亏一篑,周玉成痛惜之余,将罪责归于三方:地方保护主义、学者之呓语和媒体的恶炒。但也有不少分析人士认为华源收购哈药不成实在是躲过了一劫,“哈药集团内部情况复杂,凭华源的实力根本无法整合哈药。相对而言借地缘优势整合上医药更加容易些。”王煜全说。

在许多头脑冷静的旁观者眼里,医药资本纵横捭阖的热闹场面下实际隐忧重重,其中最大的问题是,跑马圈地抢到手的资源能否得到有效整合?据相关人士透露,华源控股上医药之后,直到今天也没敢对上医药做大手术,原因无非是上医药盘子太大,横跨生产、销售、流通各个领域,让华源感到无从下手。

同样的隐忧也出现在远大集团面前,和华源一样,远大集团亦是借助行业外资本,近年来不断拓展医药业领地。迄今为止,远大已完成的并购包括华东医药(流通业)、蜀阳药业(生物制药)、苏州雷允上(中药)、武汉诺佳(抗生素)。一位不愿透露姓名的分析师对记者说:“从单个收购上看,远大不仅成功而且颇具眼光,但从整体上看问题不小。医药业讲求的是‘专’,做心血管的很难去抢做呼吸道的生意,因此在一个领域做大做强才是积累核心竞争力的根本。如果广泛布点,点与点之间又无法形成相互间的支持,那么并购便没有意义。”

医药业高于其他行业的平均利润率早就在刺激非医药资本的胃口,而随着GMP、GSP、GAP标准分别在药企、流通企业以及中药材厂商中的强制执行,大部分规模较小的医药企业都将遭遇资金瓶颈,于是行业外资本进入医药领域便成为发展中的必然。王煜全说:“从国外医药业发展的历史看,外行业资本进入医药业鲜有成功的事例,最大原因便是它们普遍以资本运作思维统领产业布局,缺乏整体的战略策划。这种情况似乎正在中国医药业重现。”

一个有趣的现象是,在行业外资本四处攻城掠地的同时,医药企业自身的扩张却显得低调而稳健,太极集团并购桐君阁和西南药业,始终不离西南一隅;天士力的扩张一直围绕心血管领域逐步铺展;双鹤药业两年来并购了全国20多家中小药厂,全部目的只有一个:巩固它在大输液领域的领头羊地位。分析人士指出,业内企业一般看重收购目标的地理位置和生产能力,力求将其发展成为地区生产中心,并整合到全国的销售网络中来,至于知名度等可资炒作的“题材”则很少考虑。

谁将成为“中国辉瑞”

今年第一季度,排名全球第一的辉瑞公司销售收入增长11%,达到60.52亿美元,这个数字相当于中国前6名医药公司的年销售总额,在这样大的差距面前,中国诞生“辉瑞级”药企的梦想近乎天方夜谭。但王煜全认为,中国并不缺乏诞生本土辉瑞的条件。“庞大的市场和宏观经济的稳定是诞生伟大企业的必备条件,这两点中国都具备了。”根据较为乐观的估计,中国医药市场总体规模到2010年将增长至600亿美元,2020年有望突破1200亿美元,超越美国成为全球第一大医药市场,这意味着今后20年中,中国医药领域的整合将始终“动力充沛”。

王煜全认为,只有那些深谙医药业发展规律、稳扎稳打的医药公司才有跻身于世界级企业的希望。此外,由于医药市场开放度较高,伴随一批民营药业的崛起,政府色彩强烈的国有企业将在市场整合过程中逐渐“萎缩”。王煜全举例说:“华北制药与石家庄药业合并一直在筹划之中,它们合并后很可能成为中国第一,但如果是在政府主导下完成合并,那么就将和新华与鲁抗的合并一样,不会产生任何实际效果,拿这个第一也没有意义。”

然而谁都知道,“中国辉瑞”的诞生前景不仅取决于内部因素,真正的辉瑞以及十几个和它同样强大的巨人正在一旁虎视眈眈。根据入世协议,医药生产和流通领域都将对外资充分开放,幸运的是,跨国公司涉足中国医药市场的步伐并不像其他产业那样坚定有力,目前国际资本大多与国内大企业进行小范围合资,鲜有大规模的资本进入。从今年1月份开始医药流通市场对外资开放,但迄今为止进入的外资寥寥无几。另据来自中国医药商业协会的数据,纯进口药品在中国市场的销售份额近年来一直呈下降趋势,中国医药商业协会副会长朱长浩告诉记者,如果把合资药也算入国产药,那么国产药和进口药的市场比例基本稳定在8∶2左右。

有分析师认为,国际药企之所以对中国市场采取观望姿态,一方面由于普遍低估了中国医药市场的实际规模,另一方面也基于医药商品的特殊性,在中国目前较为混乱的流通体制下,国外药品在中国生产销售很难保证万无一失,而一旦某种药品出了问题,会立即连带影响到它们的欧美市场,和中国市场的有限利益相比,国际药企还是宁愿选择“信誉第一”。

王煜全认为中国药企避开国际挑战、迅速壮大的最佳时机还能持续5年,到2007~2008年左右,外国资本将会“反扑”,因为届时中国医药市场规模将占全球5%以上,对国际药企诱惑力增强,同时资本市场准入和退出机制更加完善,国际资本将敢于进行大规模的资本层操作,“到那时很多国内药厂将成为跨国巨头的收购目标”。王煜全说。

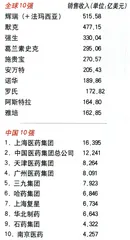

2002年中国医药业10强与全球制药业10强销售收入比较

(注:本表资料来源于中国医药商业协会。中国10强中包括制药业与流通业)