生活圆桌(244)

作者:三联生活周刊(文 / 曹红蓓 王扉 杨晓春 黄莹)

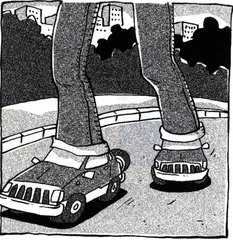

车与鞋

曹红蓓 图 谢峰

原来我在商场卖鞋,现在我在车行卖车。虽然卖的东西价钱差得很多,但是性质没变,都是走路的工具。一个是要穿必须穿一双,一个是要开没法开两辆,就这区别。

这个道理貌似简单,却是我最近才悟出来的。一个月前我们行进了一种HONDACRV,麻子把样车倒进来的那天,我第一眼瞅见它就叹,YT的,这车怎么这么像那种44码的白色卷灰边耐克运动鞋啊。这车性能好,样子威中带雅,但是耗油大,占路面,放在我们这十几天,看的人多,问的人少。直到有一天,来了个穿T恤的客人。他打从东边来,看样子是路过这里,都已经走过了门,随便往我们玻璃墙里看的时候正好瞄见这部CRV,一瞄见就站定了。

隔着玻璃墙看了一会儿,就转头从门进来,专心打量起这部车来。我赶忙颠儿颠儿地迎上去一通介绍。我们俩交流得很畅快。他挺懂行,一定用过越野车。最后他说今天只是随便看看,觉得好的话以后还会来。临出门的时候,我无意识地扫了一眼他脚底下,正是一双挺大码的白色耐克鞋。要描述我当时的表情的话,就叫做“嘴角流露出一丝不易察觉的微笑”。小一个月后,他提走了这部车。

那以后,我经常把某种车和某种鞋联系在一起。奔驰像浅帮进口名黑皮鞋,大帕像国外牌子本地产的高档皮鞋,宝来像样子有点粗犷的美国式样皮鞋,越野系列都可以归到运动鞋,SUV、MPV可以归到休闲鞋一类,大别商务车像棕色鹿皮鞋,小别SRV像颜色轻快的女船鞋,甲克虫像发糕鞋,丰田跑车像带子很细的高跟皮凉鞋……等等吧,不一而足。有一个时期,走在大街上,看到街上一辆一辆排着队开过去的汽车,在我眼里恍然变成了一只一只自己移动着的大鞋,这种感觉难免会把自己吓一跳。

随着人们生活水平的日益提高,还有车的款式的花样翻新,车这种高档消费品现在也是可以挑一挑的了。我发现,在一定的价格范围内,人们挑来挑去其实挑的就是外型。什么性能啊,内饰啊,都是些可以随时改口的东西。就是车的外型,这个外型所传达出来的气质,必须得和这个人相符,让这个人感觉这个车确实像自己就行了。这个判断加上前一个判断,使我经常留意顾客的鞋子,根据顾客穿的鞋子的种类去给他推荐车子的种类,大部分时候都很准的,有的时候顾客还会因为某款车的外型对胃口,而突破自己的价格底线。于是我得出结论:人真不是理智的动物。

圣彼得堡一夜

王扉

圣彼得堡建城300年了。5月30日的晚上,在马林斯基剧院举行的纪念音乐会让我感受到一种震撼。我不是现场观众,据说现场有40多个国家元首和政府首脑出席。我看的是隔天的电视转播,白天看了一遍,晚上再看了一遍,但还是很震撼。

音乐会的开场曲竟是俄罗斯作曲家、钢琴大师鲁宾斯坦的歌剧《恶魔》选段。恶魔再次在大地之上飞翔,像一片黑云般散布开来,以毁灭性的旋风横扫大地。溪流暴涨,淹没草原与麦田……这种风雨飘摇、山河飘絮的感伤像极了中国古代的一幅名联:“相对酒开颜,四面云山谁作主;感时花溅泪,万方多难此登临。”

弟兄们出发吧,晚风将抚慰大地

风让我们醒觉,雨让我们振作

银珠般的雨水洒向我们

我们这年纪,不会被旋风动摇镇静

时间到了,风暴过去了

阳光再现使我们再次生机勃勃

“同时既是东方又是西方”的圣彼得堡意象,也体现在这场音乐会曲目的编排上。奥地利作曲家明库斯的《舞姬》讲的就是东方印度的一个故事。一位舞姬与王子深深相爱,后被其抛弃中毒致死。当王子醒悟过来时已人鬼相隔,王子为了和舞姬相会毅然深入地府,两颗寂寞的灵魂终得相伴。俄罗斯艺术家对这个凄美爱情故事的演绎,我们可以看到西方的热情而奔放和东方的深情而忧郁在这里和谐统一。

凤凰台转播这场音乐会,担纲解说的除《相聚凤凰台》主持人柯蓝外,还有《时事辩论会》嘉宾马一龙。美国人马一龙能说一口还算可以的汉语。在香港多年,跟中国人讲美国,跟美国人讲中国,他那中文的表述美国的思维,既是东方又是西方。他点评俄罗斯的民族性说:“18世纪到19世纪的俄罗斯一直都在寻找自己的身份,它深受西方的影响又对东方文化着迷。比如它把起源于法国的小说发展成俄国最精美的艺术之一,它的艺术芭蕾却有着明显的东方民族舞剧的特色……”

这也就不难理解纪念音乐会选取了法国作曲家圣桑的《天鹅之死》,而割舍了柴可夫斯基的《天鹅湖》。当然老柴的作品也是音乐会上少不了的,《黑桃皇后》、《尤金·奥涅金》、《约兰塔》,前两者都是俄罗斯文学家普希金名作的“音译本”。普希金写过不少关于圣彼得堡的作品。他说,大自然注定我们要在这里通过一扇窗户迅速踏上欧洲。

圣彼得堡300年,其实也是俄国渴望与西方的欧洲交往已有300年了。“300年来俄国已从那里获得最重要的思想、最富有成效的学说和最生动的令人爱好的事务。”(俄历史学家彼得·Y·恰达耶夫语)。“One night in St Petersburg,我留下许多情,不管你爱与不爱,都是历史的尘埃。”一个不到30岁的年轻人试图写出一个城市300年来一夜风情,除了“震撼”,我不知所云。

雨中的黑森林

杨晓春

我多年前某次去西藏的时候,住在八郎学,和隔壁房间的一个德国老太太聊天,问起她坐什么车上来的,她指了指身边被她搬到了二楼的一辆自行车——这个看上去怎么也年近60的老太太是从乌鲁木齐骑车到拉萨的!

而在德国,我也遇到过这样的人。在德国背包旅行是件非常愉快的事情。一方面,发达的公共交通让旅行变得没有压力,另一方面,和人们的固有印象有所不同,大多时候能碰到特别有趣的的德国人。

茂密的枞树和云杉环绕着黑森林——这个德国西南部巴登-符腾堡州乃至全德国最迷人、最美丽的地区之一,是很多人青睐的度假胜地,这里的森林覆盖率达到60%,在这个地方健行是让人向往的事。

去往滴滴湖的火车开得很慢,每个站都很小,我贪看风景,下错了站。沿着湖边的方向走,越来越不像有人烟的样子。看前方有个老者打着伞在散步,上去问路。原来这里离我要去的青年旅馆还有近5公里路。又开始下雨了。雨里背着我的大包走5公里路不是什么好玩的事,但也不是没有走过。

我谢过老者,正要迈步前行。被老头叫住,说他想了一下,还是太远,决定开车送我过去。跟他回他在黑森林的别墅,老头告诉我,他是德国北部汉诺威的一个咨询公司的总裁,是来黑森林度假的。老头从车库里开出他的奔驰,一路上和我好一通乱侃。问我去了这么多地方,最喜欢哪儿。

“当然是西藏!”我不假思索。

老头眼睛一亮:“我明年就要去西藏了!”

“去玩儿?那里景色真不错!”我做出理解的样子,这样的西藏爱好者我见多了。

“不,去登珠峰!”

什么?我有点不能置信地看着他。看上去他不能算很老,但是如果没有6张,也起码有55了。

“我也知道有点困难,我的教练告诉我尽力而为就可以了。我去年刚刚登了乞力马扎罗山,那个山一点都不难。但是珠峰,我真的没有什么把握,我的年纪太大了,我明年就60了!”他的眼神里面是真实的遗憾和不服气,还有能看出来“一定要试一下”的力量。到了滴滴湖畔的青年旅馆,离开他的车,我道了谢,把我自己平时带着路上喝的当年的明前碧螺春送给了他。时间迁移,以往的旅程里面碰上的人,印象会慢慢湮灭,像水在纸上一样洇得面容模糊。而7年前的那个黑森林的秋天,虽然下着雨,在车里也只有短短的聊天时间,但是这个60岁了还要去爬珠峰的德国人,他的面貌和眼神现在还在我的眼前。

掌中乾坤

黄莹 图 谢峰

在街头新兴的各种小店中我最爱看的就是“美甲店”。只见熙来攘往的大街边上安然放置着三尺小几,三两时髦女子执手对坐低头细语,俨然一个开放式沙龙,说不出的从容雅致。一直都是在一旁流连观望,却不敢轻易尝试,这都是因为我长了一双胖手的缘故。

小的时候对手的胖瘦美丑浑然不觉,倒是我那小家碧玉的奶奶忧心忡忡,在别家女孩的那火腿肠般浑圆健康的手指几乎是在一夜之间抽条演变成曼妙兰花指的时候,我的手还是一副旧模样。我奶奶痛心疾首的揪着小胖手指叹息:手拙若此,进不能读诗书,退不能做女红。我完全不能理解奶奶的所谓进退忧伤,抽身继续满院子疯玩。

后来的事实粉碎了我奶奶的担心,胖手一样可以拿满分和钉纽扣,一样可以秀外慧中自成一派。只是等到身边的女孩子开始研究戒指的几种戴法的时候,我终于开始意识到了胖手之拙远在诗书和女红之外。这是一个复杂的系统问题,在当今减肥需求空前高涨的背景下,在一种洗面奶居然号称可以瘦脸的情况下,没有人在如何瘦手上动脑筋实在是一个遗憾。首先在物理层面上胖手就断送了爱美的奢望,戒指等漂亮饰物根本套不进去,“美甲”对于胖手而言更是添足续貂似的徒劳。其次在审美层面,关于手的标准从来都没有燕瘦环肥百花齐放过。女子就不用说了,纤纤素手,细若葱管,才是公认的美手。“世界上最美的右手”胖则胖矣,怕只是好龙叶公的浮夸赞美,不敢想象伸过去一双壮硕的红酥手,接招的会是谁?就连男子显然也是偶像派词人纳兰容若那种“动能挽弓射月,静能下笔千行”的虬劲颀长的手备受推崇。

最后来看精神层面,胖手还是可以从手掌宽厚带来的四平八稳感,以及纹路纵横昭示的吉凶祸福中找到些许空洞的安慰,不过这种不牢靠的安全感很快就被类似下面的话打败:“J.M.凯恩斯或许是一位典型的《经济学家》的撰稿人与读者,毕业于剑桥,参与挽救即将崩溃的世界经济,与爱因斯坦、萧伯纳保持通信,拥有简洁、明快、典雅的写作风格,有一双修长而优雅的手……”最要命的是所有具有人文主义色彩的手都是透过修长秀颀的物理结构来体现那些悠远宏大,弥漫着醉人芳香的精神境界。而我运用内容分析的方法得到关于胖手的符号释义,胖手对应的一般意义是:暴发户,不劳而获者,好吃懒做的人。