商业登山的“垂直极限”

作者:三联生活周刊(文 / 李堕)

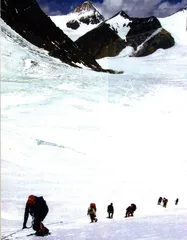

北坳攀登景象

一波三折的商业计划

结局皆大欢喜——陈俊池、梁群、王石、刘建登顶,中央电视台的转播也让更多人分享他们的极限体验,如刘建宏所说:“我们都可以听到队员们粗重的呼吸声,甚至踩压积雪的声音。”攻顶前,队长王勇峰在大本营对记者说:“中国队9次接触珠峰,只有这一次队员完全由业余选手组成,其间一波三折。”作为队长,他要考虑更多的问题。

中国登山协会经营开发部主任杨世涛告诉记者,登协最早开始酝酿“珠峰50年”是在2002年的6月,“体育总局的发展策略主要有两方面,一是奥运金牌,另一方面就是全民健身。”杨世涛说,“登山不是奥运项目,当政治任务色彩褪去后,就面临轰动方式的转型。而同时这几年民间登山发展很快,涌现出一批业余选手能够达到7000米、7500米以上的高度,选出十几个人组队也并不困难。我们就决定以业余选手的面貌出征珠峰,这也是对我们业余登山实力的考验。”随后,中央电视台对此次登协的活动极感兴趣,表示愿意赞助并直播最后的登顶过程。

王勇峰说,这些队员大部分是他拉来的,主力队员计划是要登“卓奥友”。“2002年11月,央视的魏主任和赵淑静导演找到我和队长,谈纪念人类登顶珠峰50周年的设想,建议改变登卓奥友为登珠穆朗玛峰。”出发前王石对记者说,“这个改变对我来讲有两个问题:第一,高度,从8300米增加到8800米,没有思想和体能上的准备;第二,突然放弃卓奥友,对准备近一年登卓奥友的深圳山友怎么交代?考虑再三还是接受了魏主任的建议,但表示自己预定攀登的高度8300米,同卓奥友的高度。之后,队长专程到深圳同山友解释取消卓奥友的原因。一切按新计划运转。”

然而到了2003年春节期间,事情发生大逆转,央视退出了合作,主要原因是购买器材过于昂贵。王石说,“2003年春节期间登云南哈巴雪山回来,接到登协副主席李致新电话。我一听反而很轻松,马上的反应是:好啊,继续攀登卓奥友计划。当时队长在尼泊尔,李主席表示等队长回国商量再定。几天后队长来电,强烈表示不取消攀登珠峰计划的愿望,理由是:准备工作已做得充分,在尼泊尔预定的氧气等装备预交了定金,如果毁约,不仅金钱损失,信誉损失更难挽回。中国人第一次聘请夏尔巴人合作登山就毁约,今后如何合作?队长的理由说服了我。但是资金仍旧是成了主要问题。问队长预算,队长报的数低于预期,我就爽快答应帮助筹措,就这样,搜狐、蒙西、联想等赞助商介入,促成了一次具规模的商业攀登珠峰活动。期间,我的心态也在调整。后来,央视很快又表示了继续介入的态度,促使事态朝更高的层面发展。”

“准备的时间只有不到两个月”

“像这样大型活动要准备一年到一年半,1988年双跨珠峰实际准备工作花了两到三年。当年‘双跨时间定在1988年的5月5日’,这句话说起来轻松,为此我们查了几十年的气象资料。”杨世涛说,“但这一次,留给我们的时间只有不到两个月。”春节以后赞助商的资金相继到位,3月12日,登山队员以及电视台转播人员开始在北京怀柔基地集训。3月22日,攀登队长罗申带领西藏登山学校学员在大本营搭好了19座大型军用帐篷。3月25日,第一批物资由四辆大卡车从北京运抵拉萨。4月9日,全体队员进驻大本营,在王勇峰带领下作高山适应,在大本营到绒布寺的7公里谷地行军,而此时罗申带领夏尔巴人已经在6500米的前进营搭起了帐篷,开始向上修路运送物资。4月7日中央电视台的两台箱式卡车也到达拉萨。杨世涛告诉记者,这两台箱车选派登协最有经验的两名司机驾驶,到西宁后由青海登协派3名司机替换,“事后证明这种谨慎至关重要,青藏公路大塞车,1000多辆卡车堵在了昆仑山口,我们的箱车又长又宽,最后司机硬是从中挤了出来,到了拉萨时青藏公路才疏通。否则直播至少要推迟一星期。”

中央电视台为了实现转播前后在大本营驻扎了80余人,“在这样的高度,这样的条件,进行7天的连续转播,世界上还是首次”。中央电视台播送中心主任黄平刚接受采访时说。1988年中日尼双跨珠峰时,日本NHK电视台曾经转播了20分钟的登顶画面,NHK首先在大本营安装了微波接收装置,在峰顶安装微波发射装置,在大本营用高倍摄像机获取信号。但由于山体对微波的反射比较强,信号十分模糊。中央电视台这次不仅在大本营建立了转播站,在6500营地和7028营地都设立了固定机位。刚开始发电机在低温和低压下输出功率不够,为此还特地定制了适用于6000米使用的高功放,大本营架设了70倍佳能镜头,7028营地安装了44倍镜头。央视在6500和7028营地间还架设了两公里长的光缆,因为光缆传播的信号要比微波稳定得多。7028米以上的拍摄任务则需要在移动中完成,为此央视聘请了3名登山学校的学员作高山摄像,他们是阿旺、扎西和普布;每人携带一台抗低温的DV机和最先进的微波系统。黄平刚告诉记者,有相当一部分设备都需要定制,包括电池、小型摄像机、高功放对讲系统等。杨世涛说,高山摄像的手套也是定做的,既要灵活轻便又要保暖单向透气。总之,为了这个“第一”,央视投入不菲,黄平刚介绍山上的设备总价值在二三千万元。而把这些设备运到6500和7028营地,光雇佣牦牛工和驮工就花了20万元左右。

杨世涛也告诉记者,这次登山队的后勤费用为180万到220万元,其中45万~75万元用于买食品。每名运动员缴纳的费用是5万元,这意味着有至少两百万元的窟窿要填,这笔钱只有寻找赞助商解决。

中国移动通信作为本次活动的赞助商之一,承担了珠峰大本营通信、GPRS上网、彩信业务

带着“任务”上山

“去年北大山难之后,更多的人开始明白,登山是一项昂贵的运动,尤其是登8000米以上的高山,如果连海事卫星都租不起,就不要玩了。”西藏登山队党委书记尹逊平接受记者采访时说。今年同时在北坡攀登的国外队基本上都是商业队,其中最著名的一支队伍是新西兰人罗塞尔的队伍。罗塞尔本人也曾数次光顾于老板的帐篷,商讨合作修路等事项。记者了解到,他们的费用大致是:第一次来攀登的人员每人6万美元,第二次、第三次递减,最低3万美元。在尼泊尔,从南侧攀登珠峰,一般的收费标准也是在5万到8万美元。这样的收费,在目前中国的经济状况下恐怕还是很少有人能承受的。

记者在大本营见到从前进营地下撤的张朝阳,搜狐公司以120万元购买了登山队的冠名权,是这次活动得以起死回生的重要力量。“我们是从今年3月开始介入的,对极限运动的赞助有一定风险,最重要的风险并不在于能否登顶,而是是否出现重大事故,是否会有人员伤亡。”张朝阳说,“在这一点上我们很信任中国登协,他们在登山的组织上是一流的。”张朝阳说,他们主要的目的有:第一是提升整体品牌,谁不想在8848.13米的地方展开自己的旗帜呢?第二是为彩信作推广,电信增值服务是搜狐的一项主要业务。第三,搜狐还可以拥有网络报道权。为此搜狐还给中国登协拉来了合作伙伴中国移动公司,使大本营山顶都能够打手机、发短信、GPRS上网,搜狐还给每个队员发了一部摩托罗拉388C彩信手机。张朝阳在和登协的协议中提出了3点要求:在队员的帽子、抓绒衣、背包上体现搜狐品牌,之所以选择“抓绒衣”是因为考虑队员在大本营可能会更多“出镜”;得到网络报道权;以及张朝阳本人出任副队长。

泉州寰球鞋服有限公司是中国登协的长期合作伙伴,此次活动他们提供了40万元的现金和10万元的运动鞋。公司特派员陈松龄告诉记者,他们也得到了相应广告位置,包括大本营的帐篷、队员的袖标、胸标。赞助中国登协的另外几家公司还包括,蒙西集团、联想、阿波罗口服液,每家50万元左右。此外奥索卡提供了全部服装和装备。奥的利饮料则以750万元买下了中央电视台转播的冠名权。

由于准备时间过于仓促,赞助计划敲定时,奥索卡服装已经做好,所有广告标识只能后加上去。冲顶的前三五天,是赞助商们最忙的时候,搜狐公司的曾怿跑到队员休息的扎西宗乡给队员们缝帽子,于海民讲授如何使用彩信;陈松龄公司的标识是电脑绣花布,直接贴不上去,此前他曾寄来热溶剂,但登协不会用,他只得在于老板的帐篷里拿起熨斗把它们粘上去。每个赞助商的都想得到更多的曝光率,而央视则显得有些吝啬,甚至绝口不提“中国搜狐登山队”的冠名。“登山和足球赛的不同在于,能够到达现场登山的往往只有两三家媒体,因此话语权易于被垄断。”张朝阳说。几家赞助商曾找到副主席李致新,希望能够协调关系。最后登协许诺,活动结束后整理出一部90分钟的专题片,在央视播放,以平息赞助商的不满。

从这个意义看,中国登山队还是一支肩负着媒体宣传和企业宣传责任的队伍,每人上山都是有“任务”的。王石和记者谈起2000年到珠峰大本营的一件往事,“那年我去登珠峰边上的章子峰,遇到探险家阎庚华独自登珠峰,他是黑龙江人。那一次是哈药六厂的赞助,黑龙江电视台在山上做转播。我们觉得老阎登珠峰还不成熟,就拉他加入我们的队,一共长谈了两次,老阎最后还是没有同意。那一年老阎最终没从山上下来。不是说商业赞助不好,转播不好,而是每个人的心态要对头。”

没有人愿意进人类学的博物馆

5月21日中午1点50分,尼玛次仁带领着高山协作首先登顶珠峰,过了1小时后,第一名队员陈俊池才步履蹒跚地爬了上来。很多人记住了一个在顶峰上还能跑来跑去迎候陈俊池的身影,那个小伙子叫阿旺,是央视聘请的三个高山摄像之一。记者在大本营西藏登山学校的帐篷里曾经见过阿旺。“阿旺”在藏语中的意思是权威,他今年23岁,身材瘦高面容黝黑,不爱说话有点内向。

这次攀登珠峰的服务阵容是中国登山史上前所未有的。一共有18个夏尔巴人和25个奥索卡登山学校的协作人员共同为登山队和报道队服务。而且雇佣的夏尔巴人都不是一般的高山协作,在专门为登山队服务的8名夏尔巴人中,其中6位登顶珠峰的次数加起来是20次。这次登山活动还第一次雇佣了夏尔巴人做高山营地的厨师,如此强大的阵容让很多队伍羡慕。夏尔巴人是居住在喜马拉雅山南坡中国与尼泊尔两国边境的一个少数民族部族。我国境内有1200余人,“夏尔巴”藏语意为“东方人”,他们的传统职业就是做高山向导。从1921年第一支英国探险队到到达珠峰脚下的绒布寺,他们就曾雇佣了相当一部分夏尔巴人,用夏尔巴人帮助背负运输登山装备的惯例从此开始。1922年马洛里一共雇佣了160名夏尔巴人,其中7人死于雪崩,事后马洛里如此评价他的这些高山雇员,“攀登珠峰的意义远远超乎于能用金钱衡量的合同之上,夏尔巴人分担了我们的艰巨使命,这些牺牲也是对人类自由和信念的贡献。”

张朝阳说,他80年代初上大学的时候,有一天从清华出来到街上走,看一个老外背一个特别大的包,走得特别带劲,那个年代中国人脑子里想的就是这个老外真是吃饱了撑的。20多年以后中国人富裕了,吃饱穿暧的条件满足后,开始探索个人的爱好和实现自我。然而“吃饱了撑的”的人单靠自己很难登上珠穆朗玛峰。在登山队没有人否认,夏尔巴人是真正的山之骄子。现在每个登山季,每名夏尔巴人可以得到4000美元的报酬,这相当于他们一年绝大部分收入。他们其实在一次又一次成为登山者的工具,他们为登山者铺平道路、搭起帐篷、架起安全索,承担登山者的辎重甚至风险。他们一次次地登顶,可登顶者的荣耀中不会留下他们的名字。由尼玛次仁创建的西藏登山学校的学员大都来自于定日、聂拉木和吉隆三个县,喜马拉雅山脉也主要分布在这三个县境内,学员的工作也就是商业化的高山协作与服务。“如果不去做高山协作,只能在家放羊。”协作洛琼说,“我也想拥有光荣,但是在有钱之后。”