梦想所能做的一切:如果你愿意!

作者:三联生活周刊(文 / 陈泱)

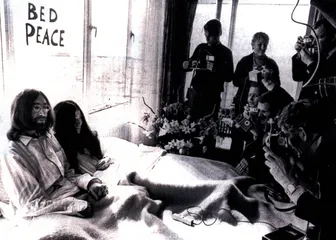

小野和列侬:《为了和平·呆在床上》

一天早晨,电视里的狂轰乱炸还没有从伊拉克战争转移,我收到了乔恩·亨德里克斯(Jon Hendrix)给我的快信,我知道他是小野洋子(Yoko Ono)多年的展览助理。拆开信封,朴素而粗壮的黑体字写着:“想象和平:列侬·小野·洋子/2003年春:这是一个对所有国家渴望和平的人的呼唤。你们——美好心愿、智慧和尊严的载者,生活在和平中,因而你们已经是和平世界中的一员了。”

这些句子都用短促而平易的英文写就,简约如日本旧时的能戏,平易又如禅诗或俳句。“和平出游”——“家中和平”——“和平之舞”,这一定是小野构想的传播愿望的“三步曲”。她也一定在这同一时间里向其他大洲的伙伴发去了这样的信号。在战争的鼓噪和同样震耳欲聋的反战声中,这仿佛一阵清雨:

“计划之一:VIP——和平出游(Visit In Peace)——寻访:寻访中东;寻访亚洲;寻访非洲;寻访南半球的国家;寻访北半球的国家。带:带上那些希望去旅行却无法成行的朋友的照片;带上自己民族的音乐或(和)一件乐器;带上你常常佩带的东西送给你在那里遇见的人。你给他们的东西可以很小,小的如一块手帕;或者很有用,如一件T恤;或者很漂亮,如一条项链。看:a.看日出,与你的故乡比;b.看日落,与你的故乡比;c.看月光,与你的故乡比。留:a.留下来到直到找到一个交谈的朋友;b.留下来直到你开始喜欢这个国家;c.留下来直到你开始感觉到对他们的孩子的爱。愿:许个愿,放在心间;表达一个愿望,看它被展开;远播一个愿望,请它被分享。带回:带回你在那里买的东西;带回记忆;带回微笑。

计划之二:HIP——家中和平(Home in Peace),为那些无法成行的人们。寻访:在你的意念中;在你的心中;在你的梦里。笔友:在你从未去过的国家里找寻一个笔友,让你的朋友也这样做;在临危的国家里找寻一个笔友;与不同的宗教和信仰的人交个笔友;让你的朋友也这样做。地图:在你的墙上钉上一张世界地图;在那些你有笔友的国家上插上小旗;每个月拍一张地图的照片,记录下那些小旗上升的数目。想象:想象所有的人都手拉着手;想象着所有的人都相互拥抱;想象着所有的人都生活在和平中。倾听:倾听你自己的、你的爱人的、你的孩子的心跳;倾听人;倾听众生;倾听星球;倾听宇宙;倾听地球的转动。

计划之三:DIP——和平之舞(Dance in Peace)。当你感觉低落的时候,每天做一件让你的心跳舞的事。可以简单得只是望一眼天空。如果连这也不奏效的话,那么,为他人做一件能让他或她的心跳舞的事,可以是简单地打一个电话。坚持这样做一段时间,那么你的生活会有很大不同。有那么一天我们将一同起舞,好吗?——y.o.”

小野洋子(Yoko Ono)不仅是甲克虫乐队主唱约翰·列侬的妻子,早在60年代,已经是颇具影响力的“激浪派”的中坚,这是一个将时间、音乐实验地纳入艺术领地的观念艺术群体。1966年秋,她辗转从日本到纽约又搬到伦敦。当列侬偶然步入伦敦先锋派的“印地加画廊”里举办的一个个展,在几乎满是触目的白色空间里,看见刻在天花板一角一块透明有机玻璃上,只有爬上楼梯再拿着放大镜才能认清的一个小字——“是”(Yes)时,他就迷上了这位来自日本的女子。

1969年,列侬夫妇新婚旅行至阿姆斯特丹,下榻在希尔顿酒店,共同完成了《为了和平·呆在床上》(Bed-in For Peace):在长达一周的时间里,他们邀请世界各地媒体进行实时采访报道,成为当时国际反战呼声的强音。而那一句“战争已经结束!只要你愿意”的宣言自1969年圣诞节前开始出现在纽约百老汇的巨型广告牌上之后,又相继出现在伦敦、柏林、罗马的市中心。很多人都会记得那首《想象》(Imagine):只有争取才能获得的宁静与和平的世界。如今,当我们从中央公园九十街附近的西门走入,不多远,就可以看见彩石镶嵌的列侬纪念碑,上面刻着“Imagine”,亘古常青。

小野并没有让这个共同的意念和行动随列侬而逝。2000年,新千年之际,在柏林的从勃兰登堡凯旋门起始的菩提树大街(Unter der Linden)上,兀然出现了一节德国老式火车货车车厢,遍体弹孔,强光透过弹孔从车厢内射出。“二战”时期很多即将被杀戮的人就是被装在这样的货车被运送到附近集中营。小野的这辆《货车》继而出现在日本的横滨三年展,目前,又在纽约P.S.1.当代艺术中心展出。她的声音始终与我们面对的最紧迫问题同步。

纽约“9·11”事件后,已经很久不再出现或只是低调出现在公众场合的小野洋子再次出现在哈佛的校园、纽约的教堂里,为新作《补·愈:为了世界》(Mending Piece:For the World),她邀请观众一起参与:面前是一堆打碎的瓷片,色彩斑斓,观众从中寻出可以重新拼起来的碎片,然后用心地把它们一片片粘合起来。有的也许真可以复员成原来的形状,然而却已经是遍体鳞伤。小野把这个创意通过邮件发往世界上很多国家的有心人手里。在卡片上,她写下的一句话是:“当你粘合这些碎片的时候,心中一定怀着愿望。”纽约一家小书店的店主由此被“补愈”的念头打动,她在临街橱窗里的垂直背板上,散落地粘上被打碎的瓷片,然后用小小的一行字写着:“用你的想象粘合这些碎片吧。”

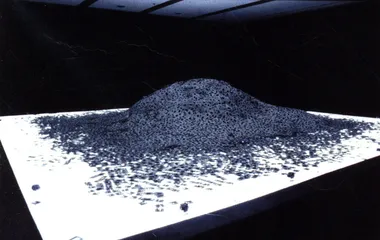

艺术家对于灾难、战争的关注其实一如既往。二次世界大战、尤其是多劫的60年代越战后各种弱势群体的自觉和抗争,一些艺术家也从实验先锋派那种更偏重纯视觉、精神的追求转而开始关注现实,这种立场所激发出的艺术家人文色彩使其重新获得非凡的创造力。像小野这样的艺术家并非孤军奋战,去年的卡塞尔文献展就已经被《南德意志报》戏称为“一个名叫‘艺术’的非官方组织”。70年代一批当时被称为“政治艺术家”中的很多艺术家至今依旧积极而活跃,如居住在纽约的艺术家汉斯·哈克(Hans Haacke)。新一代继承者的声音以各种媒材和空间方式出现,来自伊朗的女艺术家谢林·内沙特(Shirin Neshat)的双足间夹着枪口、用阿拉伯语写满祈福诗句的作品,想必国内的读者也早已熟悉。现居纽约的艺术家阿尔弗莱多·迦尔(Alfredo Jaar)来自智利,针对卢旺达种族屠杀等事件的大型装置作品极富警示作用。

小野洋子的《和平事件》作于2003年2月18日,那时伊拉克战争正箭在弦上。照她的计划,我们能做什么呢?

阿尔弗莱多·迦尔:《艾梅利塔的眼睛》